大城市外来人口本地化困境的反思——以上海为例

2010-12-22郭庆

郭 庆

(华东师范大学中国现代城市研究中心/人口研究所,上海 200241)

公共政策与公共管理

大城市外来人口本地化困境的反思

——以上海为例

郭 庆

(华东师范大学中国现代城市研究中心/人口研究所,上海 200241)

本文以上海为例,说明大城市外来人口的福利压力、财政压力、社会治安压力、资源环境压力等等压力和负面效应其实都被人为地夸大了;外来常住人口本地化的过程其实有利于减少外来人口压力和负面效应,而不是加大;因外来人口本地化而增加的用工成本非常有限,而且,用工成本的增加也是非常必要和合理的。

外来常住人口 本地化 困境 反思

近年来,户籍改革的呼声越来越高,中央和地方政府提出了很多改善外来人口生存状况的对策,比如上海等大城市放宽入户条件,吸纳外来人口子女接受义务教育等等,这无疑是一个巨大进步,但是,这些政策还远远不能解决问题,很多的对策总是难有实质性的突破,导致外来人口在就业、住房、子女教育、社会保障等方面仍旧遭遇着严重的社会排斥和限制。那么,大城市“本外”区域分割为什么仍旧突出?外来人口享受本地化待遇的过程中遇到了怎样的困境和矛盾?如何化解其中的矛盾和困境?这是非常值得研究的课题。

本文拟以上海为例,通过反思外来人口本地化困境的方式回答上述问题,以期对消除“本外”分割有所裨益。

一、本地化困境

上海等大城市地方政府在推进外来人口本地化①本文所界定的外来人口本地化主要是指大城市外来常住人口在“就业、住房、子女教育、社会保险、医疗卫生服务等福利待遇方面的本地化”,而不包括生活方式、社会交往和心理认同等精神层面的本地化。这些福利待遇都是依附在户籍上的,因此,外来人口本地化与户籍改革密切相关。的过程中陷入了两难境地,主要遇到了以下难题与矛盾:

1.本地化与地方承受力之间的矛盾

一方面,政府作为公共利益人,要从维护社会大局利益的角度出发,努力改革“本外”二元分割的社会结构,建立惠及外来人口的利益共享机制。但另一方面政府又不得不考虑地方承受力。政府担心本地化水平的提高会吸引大规模的外来人口流入,对上海等大城市的就业、社会保障、公共财政、城市交通、社会治安等各个方面造成巨大的压力,引发失业、贫民窟、城中村、交通拥挤、环境恶化等等一系列的城市病,最终导致城市发展受挫。并且,户籍人口自身的福利资源配置尚且存在着供给不足和供给不平衡的问题,更加阻碍了地方政府给予外来人口平等的福利待遇。

2.本地化与城市竞争力之间的矛盾

本地化的目标还与城市综合竞争力的提高相矛盾。除人才的因素外,普通劳动力也是构成上海城市综合竞争力一大因素。因此,政府担心如果给予外来人口本地化的福利待遇,完善外来人口的社会保障,不仅会增加外来劳动力自身的就业难度,还会增加用人单位的用工成本,从而最终影响上海市的投资环境和综合竞争力。

因此,基于以上几点的考虑和认识,权衡利益得失,本地政府仍然很无奈地采取“本外有别”的公共政策,从而导致外来人口的福利待遇持续受到排斥和压制,外来人口本地化难有实质性进展。

二、反思本地化的压力与难题

如前所述,外来人口压力、资源约束、用工成本增加是本地化的主要难题,成为地方政府对外来人口实行规模控制和福利限制的主要理由。这些理由似乎有其合理性,然而,仔细推敲的话实际上很多说法都是站不住脚的。我们必须要正确合理地认识外来人口的压力和用工成本的增加,必须反思和重新回答以下问题:即外来人口真的会造成非常大的压力吗?外来人口的压力到底是谁造成的?是外来人口增长过快引起的吗?用工成本的增加是否会影响上海市的竞争力?

在此,本文先系统总结和梳理外来人口本地化所带来的就业、公共服务、公共财政、城市交通、社会治安等等压力,并逐条分析这些压力的充分性、合理性与不足性①陈友华:《中国流动人口问题的建构与误导》,《人口与发展》2008年第5期。,继而探讨用工成本增加与外来人口本地化之间的联系。通过以上两点的分析对本地化困境进行反思和解构。

1.就业压力与外来人口本地化

总的来看,外来人口会对上海本地就业形成一定的替代,造成一定的冲击,但这种替代和冲击是有限的、局部的,主要集中在高端劳动力市场,并不会造成整个上海市民就业环境的恶化。因为只有拥有较高的人力资本外来人口才会具备与城市本地人竞争就业机会的实力,从而对上海本地人才形成一定的就业压力。但是,由于低人力资本的外来农民工占外来人口大多数,因此外来人口形成对本地劳动力的替代量是较少的,外来人口与本地居民之间的就业关系是高度互补、小幅替代。②丁仁船、吴瑞君:《农民工对城市本地劳动力的就业替代模型及其实证分析》,《中国人口科学》2006年第4期。

实际上,随着市场导向的就业机制基本建立,现代社会市场经济竞争观念愈来愈强。本地职工逐步地向非公有制经济流动和转移,印证了上海本地人口对就业压力的心理承受能力也在逐渐增强。

2.福利迁移、人口膨胀压力与外来人口本地化

有人认为,一旦放开上海户籍,为外来人口提供平等的公共服务和完善的社会福利,会导致以获取福利为目的的迁移潮,即所谓的福利迁移和福利移民,从而进一步引发人口膨胀。对此,本文认为,外来人口福利水平的提高的确会吸引一部分流动人口的涌入,但是人口涌入并不等于人口膨胀,外来人口福利待遇的本地化并不一定引发人口膨胀。

首先,从人口迁移理论来讲,外来人口的迁移决策是多种因素共同作用的结果,公共服务的获取只是其中一方面。外来人口迁移的原动力在于收入差距,在于预期迁移收入和预期迁移成本的比较,而迁移收入主要决定于就业概率和工资率。也就是说,上海较多的就业机会和较高的工资率是形成外来人口迁移的主要决定因素,而不是公共服务。特别是对于收入水平不高的外来农民工而言,他们主要注重工资、货币收入的增加,养老、医疗卫生等公共服务的影响则是很微弱的。另外,从迁移成本来讲,目前上海生活压力大,消费成本较高,特别是房价高企,引发外来人口逃离“北上广”。因此上海的生活费用以及土地价格等市场因素会自发地遏制人口的过度迁入。

其次,就福利对迁移的影响而言,并非所有的福利待遇都对外来人口有吸引力。养老、教育、住房、医疗卫生等等市民待遇项目无疑与外来人口生活质量的提高密切相关,但各福利项目所带来的具体效用是有差异的,外来人口对市民待遇子项目需求的迫切性程度也不一样。具体来讲,在福利待遇体系内部,上海的教育资源优势是第一吸引因素,其他的如低保等福利并无太多的实质性优惠。也就是说,教育福利、子女就学权利对外来人口最具吸引力。这一点在郑州已经有过实践验证。①郑州于2003年全面放开户籍,而后被迫叫停,其症结在于放开户籍吸引了大量外来人口子女入户郑州,对郑州的教育形成了巨大的冲击波。因此,真正形成福利压力的只是教育资源而不是整个福利待遇。教育是矛盾的主要方面,只要政府更加重视把教育公共服务水平控制在上海的可承受范围之内,避免重蹈郑州户籍改革的覆辙,因福利迁移的外来人口数量将并不会失控。

再者,福利移民恰恰是在二元户籍体制、福利分配不平等的情况下产生的,因此如果政府将来能够使户籍制度与福利功能相剥离,或者公共资源能在区域之间形成较为合理均衡的分配,那外来人口反而不会大规模地往大城市挤。也就是说,外来人口本地化的实现过程能够抑制福利移民的发生,而不是诱发福利移民和人口失控。

3.公共财政压力与外来人口本地化

有观点认为,本地化外来人口的养老、医疗、教育、计划生育、住房等福利待遇,需要地方政府的大量资金投入,这对本地公共财政将是个巨大的挑战,因此这也成为反对提高外来人口公共服务水平的理由之一。从一个城市的财政承受能力来讲,这种担心不无道理。但是,从法理上来讲,从权利义务平等关系的角度来看,这个理由又是不充分的。

首先,外来人口并非只带来财政支出,更为重要的是创造了巨大的经济价值和财政收入。地方政府的财政税收一方面来自本地居民的缴纳,另一方面还包括外来人口的重大贡献。就上海市而言,外来人口聚集区域,如浦东、闵行、宝山等区,往往也是经济增长最快,区域财政收入增长最快的地区。②王大奔:《“人口准入”与人口规模调控》,《上海城市管理职业技术学院学报》2006年第2期。因此,外来人口把自己最宝贵的青春年华贡献给了城市,履行了纳税人的义务,而不能和本地人一样享受纳税人的权利无论如何说不通。

其次,退一步讲,即使真造成公共财政压力,那也主要是因为财政分权体制和财政支出结构的不合理造成的。因而这个问题的关键在于如何改革公共财政体制和财政支出结构以解决问题,而不是一味地以公共财政压力为由停滞不前。

4.社会治安压力与外来人口本地化

一些媒体和舆论经常引用数据证明民工和外来人口是违法犯罪的高发人群,并认为庞大的外来人口将扰乱社会治安、加大城市治安难度。

上海外来人口的违法犯罪比重的确占了城市犯罪总数的很大一部分,的确危害了居民人身财产安全。但这并不能成为外来人口本地化难以推进的理由。

我们不能光看数据,更加要清楚数据背后的问题,清楚外来人口犯罪的特征和原因。流动人口犯罪者大多属于社会底层,居无定所,以偷窃、抢夺等侵犯财产类犯罪为主,这些犯罪特征与外来人口所遭遇到的不公正待遇密切相关。③王桂新、刘旖芸:《上海流动人口犯罪特征及原因分析——透过新闻资料的梳理分析》,《人口学刊》2006年第3期。外来人口收入微薄,又缺乏平等的公共服务,沦为城市的“边缘人”,因此很容易产生心理不平衡和反抗社会的想法。另外,政府相关部门在流动人口社会管理秩序方面缺乏行之有效的方法,也进一步为外来人口犯罪留下了空间。

因此,外来人口犯罪有个体道德素质低下、法律意识淡薄的原因,但首要原因是社会歧视和社会控制力的弱化。社会保障缺失和社会管理低效大大强化了外来人口的犯罪动机。从这个意义上说,加速推进外来人口本地化进程,加强外来人口社会保障制度和社会管理制度的建设,从制度上强化对外来人口的一视同仁,反而能够有效整治外来人口犯罪问题,而不是加重社会治安的压力。

5.资源紧张、生态环境压力与外来人口本地化

舆论普遍认为大量外来人口流入城市,使得城市原本有限的公共资源供给处于更加紧张的状态,并出现了诸如交通拥堵、资源短缺、生态环境恶化等问题。因此有人认为要严格控制城市外来人口规模。本文认为,这种将城市公共资源供给紧张状况归咎于大量外来人口的流入的说法牵强附会。

第一,交通拥挤。交通拥挤的主要原因在于家用汽车。而目前上海市外来人口以外来从业人员(农民工)为主,他们的购买力一般较差,根本难以支付私人汽车,大都选择乘坐地铁、公共汽车等公共交通工具出行,而公共交通所挤占的城市道路资源是很小的。①陈友华:《中国流动人口问题的建构与误导》,《人口与发展》2008年第5期。另外,交通拥挤主要发生在城市中心区域,而上海外来农民工多集中在浦东新区、闵行区、嘉定区、松江区等等近郊区和远郊区区县,中心城区尤其是静安区、卢湾区、黄浦区的外来人口分布很少。因此,庞大的外来农民工群体并非造成本市交通拥挤的主要原因。

第二,生态环境恶化。外来农民工随地吐痰、随地小便、乱丢垃圾的恶习确实会污染上海的生态环境。但这样的例子毕竟只占少数,不能以偏概全。事实上,上海本地居民也一样存在着一些随地吐痰、乱扔烟头纸屑、从车内抛出杂物的行为。在一些流动人口很少的区域,同样存在着大量的固体垃圾和环境卫生问题。②陈友华:《中国流动人口问题的建构与误导》,《人口与发展》2008年第5期。因此,不能将环境污染的主要责任归咎于外来人口。再者,根据2009年我国各省市生态环境文明的排名③《谁的生态最文明——中国各省区市生态文明大排名》,见http://unn.people.com.cn/GB/106982/9887881.html。,上海高居第二,说明上海的生态文明并没有因人口规模庞大而遭到破坏。

第三,水资源、土地资源短缺。造成水资源、土地资源供给紧张的原因有很多,外来人口的流入只是其中一个很次要的因素,产业结构的布局、资源节约与浪费、资源的利用效率才是资源供给状况的决定性因素。况且,上海市位于长江三角洲的下游,河湖众多,水网密布,资源和环境对人口容量的约束相对较低,能够具有较大的人口资源承载力和人口环境承载力。退一步讲,即使自然资源真不足,今后也可以通过一些技术手段和经济手段来实现资源的有效利用,如北京通过南水北调工程缓解水资源短缺问题。再者,就上海的土地资源而言,上海的土地面积7000多万平方公里,人口密度为每平方公里2931人,这相对于东京、纽约等国际化大都市4000至6000的人口密度要小得多。因此,从国际化视角来看,上海的土地资源具有很大的发展潜力,具有拓宽容纳人口规模的广阔空间。

因此,那种认为外来人口的大量涌入一定会加重资源短缺、恶化生态环境的观点是难以令人信服的。人口规模大并不一定造成资源短缺、环境污染,人口规模小也未必一定就生态良好,关键取决于在人口、经济增长过程中,能否通过调整产业和消费结构、完善城市规划等等科学的方法去治理。

可以发现,外来人口压力其实主要就在于教育压力方面,其他所谓的福利压力、财政压力、社会治安压力、资源环境压力都被人为地夸大了,甚至是被制度所建构出来的,是由于外来人口融入城市不足而造成的。

再者,我们还要看到问题的另一方面,即外来人口对上海市的经济发展和人口发展做出了巨大的贡献,特别是直接应对上海市自身两大最严重的人口问题——人口老龄化和人口负增长:

第一,外来人口的投资额及纳税额有利于上海的区域财政增长,有利于提高政府公共产品供给的能力和水平。此外,外来人口的消费额也在稳步增长,外来人口需要解决吃、穿、住、行、教育、娱乐等问题,创造着大量需求。这对于缓解内需不足,增加就业岗位具有现实意义。

第二,外来人口缓解上海的老龄化程度。作为国内老龄化程度最高的城市,2008年底,上海60岁以上户籍老人已达到300万,占户籍总人口的21.6%。①《上海60岁以上户籍老人突破300万人》,见http://news.sohu.com/20090408/n263272578.shtml。而以中青年为主、平均年龄较低的外来人口的流入则会在很大程度上缓解上海老龄化程度和养老保险基金支付缺口的压力。

第三,提供了充足的劳动力。自1993年以来,上海户籍人口自然增长率连续16年呈负增长,多年的人口负增长使得上海户籍15岁至59岁劳动年龄人口数在2007年也首次出现了负增长。②《上海户籍十五岁至五十九岁劳动年龄人口数首次出现负增 长 》,见 http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2315/node4411/userobject21ai272666.html。外来劳动力的流入无疑弥补了上海自身年轻劳动力的结构性短缺局面。

总之,人口压力和资源承载力确实存在,但人口压力巨大和城市承受能力有限显然是言过其实。并且,从人口学的角度来看,人口压力或者是合理人口规模只是一个假设性的理论概念,可以进行学术讨论,但至今仍缺乏准确的实证检验③黄晨熹:《城市外来人口宏观调控政策研究之新视角》,《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第1期。,地方政府以此作为人口政策的主导思想难免有以讹传讹之嫌。

笔者并不否定外来人口带来的这些压力,也绝非主张不用对外来人口进行宏观调控。恰恰相反,笔者相当强调人口调控的重要作用,非常重视避免外来人口的流入超过城市接纳能力。只是我们要客观地对待外来人口的贡献与负面效应,不能将一些压力和负面效应简单地归咎于外来人口。并且,这些压力和负面效应都是发展中的问题,应该通过改革发展的办法去解决,而不是一味地担心压力和后果的严重性,停滞不前。

6.用工成本增加与外来人口本地化

有观点认为外来人口本地化会大幅度提高企业人工成本,影响城市的投资环境和外来人口自身的就业机会。其实不然。对于这个问题,我们需要弄清楚外来人口本地化究竟会增加多少用工成本?在哪些方面增加了用工成本?是否合理?

首先,用工成本的增加幅度非常有限。在此,笔者试图从《劳动合同法》等相关性的角度说明这个问题。2008年新的《劳动合同法》在颁布实施时,曾受到了广泛的争议,各方舆论担心《劳动合同法》会显著提高企业的用工成本,特别是在国内外经济环境不利的形势下,对企业造成冲击更大。但是《劳动合同法》实施实践证明,企业直接增加的用工成本是非常有限的,主要来自“薪酬福利成本”和“违法用工成本”,比如规范支付加班费、缴纳社会保险费,违法解除、终止劳动合同要支付赔偿金等等。④《<劳动合同法>不会大幅提高企业用工成本》,见http://acftu.people.com.cn/GB/67575/8129399.html。外来人口本地化可能会增加的用工成本也正在于此,以往不为外来人口缴纳或欠缴社会保险费、不付或拖欠加班费的,在本地化之后,需要依法和本地人一样缴纳社会保险费和支付加班费。因此,可以预见,本地化所带来的用工成本增加的幅度也是很低的。

其次,用工成本的增加也是必要和合理的。⑤《浅论<劳动合同法>对用工成本和就业形势的影响》,见http://www.cnss.cn/xyzx/xsgd/sybxhldgx/200804/t20080418_186385.htm。由于我国劳动力资源丰富,劳动执法环境不规范,造成企业用工成本极低,突出体现在工资水平低和社会保险覆盖率低两方面,并进一步造成国内消费不足、内需不旺,经济发展缺失可持续动力。因此,适度增加用工成本,提高社会保险覆盖率,可以提高劳动者收入水平,从而刺激消费,促进经济可持续性发展。

再者,用工成本的增加并不一定恶化外来人口就业形势。从微观上来看,从短期来看,外来人口本地化的过程会增加单个企业的用工成本,增加外来人口自身的就业难度,从而使失业增加,不假。但是,从宏观上看,从用工成本的增加与经济发展的关系来看,则可发现用工成本增加其实会促进就业。①《浅论<劳动合同法>对用工成本和就业形势的影响》,见http://www.cnss.cn/xyzx/xsgd/sybxhldgx/200804/t20080418_186385.htm。因为,如果企业都竞相压低工资,就会导致劳动者低工资低收入,进而导致企业产品滞销,用工需求减少,于劳动者、于企业自身的发展都极为不利;相反,从长期来看,如果适度提高用工成本和工资水平,一方面企业能够获得合理利润,另外劳动者又可以以其较高的收入水平拉动消费,扩大市场规模,企业销量增加自然就会增加雇佣劳动者。也就是说,用工成本增加可以增加总的就业机会。而且,从“大乱则大治”的角度看,用工成本的增加在一定程度上使得一些经营管理不善的企业关停,倒逼产业结构升级,提高就业质量。

因此,地方政府和用人单位均需转变观念,适度普遍提高包括外来人口在内的劳动者的人工成本和收入水平。

三、根源与内在机理分析

制约本地化发展的不是外来人口的压力、资源约束和用工成本的增加。那么,本地化困境产生的真正根源在哪里呢?本文认为,外来人口之所以难以获得平等的公共服务和福利待遇,其根源在于以下几方面:

1.户籍行为

外来人口首先遭遇到了二元户籍层面的排斥,包括户籍制度、就业制度和社会保障制度等一系列的二元制度安排。众所周知,我国的户籍制度不仅具有户籍登记与统计的功能,还承担了额外的福利分配职能;不仅有城乡福利分配功能,还具有“本外”福利分配功能。就业、教育和社保等等福利待遇与户籍密切相关,户籍成了享受福利待遇的通行证。因此,外来人口由于不具有本地户籍,自然难以平等享受依附在本地户籍上的福利待遇体系。

2.财政行为

财政税收体制的不合理是导致“本地—外来”二元分层的另一大主要诱因。具体而言,主要体现在财政分权和财政支出结构两方面。

当前我国财政税收体制的最大特征在于“分灶吃饭”、自收自支,一方面是各地区之间的分灶吃饭,另一方面是中央和地方之间的分灶吃饭。

第一,区域财政分权。各地区分灶吃饭造成的一个直接结果是每一级地方政府财政都要自己找饭吃,由此强化了各级政府和各个部门的利益本位意识,导致地方政府只以本级财政利益为中心、以本级财政预算平衡为目标。这样一来,地方政府自然只愿意对本地居民负责,而不想把外来人口的公共服务纳入本地的财政预算。

第二,中央与地方财力与事权、收入与支出不匹配。1994年我国实现分税制改革,中央和地方之间开始分灶吃饭。分税制改革解决了当时中央财政不足的问题,但也矫枉过正,导致地方政府财力锐减。在分税制体制下,地方政府财权重心逐渐上移,增值税、所得税、消费税等几个大的税种被划为中央与地方共享税,中央政府获得了地方财政税收的大头,其中增值税75%归中央,25%归地方,所得税60%归中央,40%归地方。以上海市为例,上海市每年要上缴85%以上的税收至中央。

另一方面,中央政府事权重心在逐渐下移。地方政府承担了越来越多的公共事务组织实施责任,并且承担了与之不相称的财政支出责任。一些本由中央政府提供的公共产品,地方政府承担了太多的财政责任和事权责任,特别是在义务教育和公共医疗卫生领域,中央财政明显投入不足。

可见,中央政府一方面让地方政府组织实施公共服务,另一方面又不给予地方政府有力的财政支持,还要从地方政府的口袋里拿钱走。这种中央与地方之间事权与财力、收入与支出不对称性使得地方政府提供公共产品的积极性难以调动起来,更加无暇顾及外来人口的公共服务。

第三,财政支出结构的不合理。如果深究政府的财政使用方向和结构,那么结果将会触目惊心。近些年来,虽然中央和地方财政支出每年都在增长,但主要用于直接的经济建设支出和行政费用支出,科教文卫和社会保障等民生领域的支出不论是绝对量还是相对量都严重过低,占GDP的比例都相当不足,导致我国高经济增长、高财政增长和低福利增长并存的局面。

3.区域发展不平衡行为

众所周知,我国各地区经济发展总量、人均GDP水平还存在着很大的差距。与经济发展不平衡紧密相联的是社会事业发展的不平衡,特别是我国各地区之间教育水平差异较大。在这种情况下,发达地区的人口流入就不可避免。就上海而言,上海有良好的教育环境,有优质的教育资源,而且上海户籍学生只要以较低的分数就能考取响当当的名牌大学,这些对外来人口来讲是极大的诱惑,成为部分外来人口来沪的主要原因。

在教育资源分配严重不均衡的情况下,如果冒然给予外来人口平等的教育福利,那后果不仅仅是出现学生爆满、教学设施不足的问题,随之而来的更加可能是失业、城中村等等城市病的爆发。因此,当前经济发展差距和教育资源分配不均是外来人口完全本地化的一大拦路虎。

4.地方政府行为

上海市政府之所以将外来人口排除在本地的福利保障之外,并非没有看到外来人口做出的贡献,也并非全是为人口压力而考虑,根本目的还在以下三点:

一是节约财政支出。外来人口无疑会创造出财富,但外来人口的流入毕竟会使上海市政府投入较大的管理成本和经济成本,这体现在:第一,居住管理、人口计划生育管理及城市治安管理等管理成本上升。第二,福利外溢性。由于地方性公共服务的受益范围局限于地方居民,具有外溢性的特点。因此,外来人口如若在享受地方性公共服务的同时又保持流动性,那么地方福利资源实际上在向外转移,地方政府会因此而蒙受财政损失。①张展新:《城镇社会保障的“本地—外来”分割与外来人口社会保障缺失》,《开放导报》2006年第6期。因此,在当前财政分权的体制下,减少对外来人口的公共财政支出就成为上海市政府的理性选择。

二是控制政治风险。从公共选择理论来看,公共政策的生成是社会中不同利益集团之间利益博弈、平衡的结果。各利益集团的议价能力相对悬殊,强势利益集团是影响公共政策制定过程的主导力量。上海地方政府是由上海本地居民代表选举产生,本地居民形成了强大的利益集团。外来人口虽然也是个庞大的利益团体,但由于其不体面的生存状态及被边缘化的社会地位,在公共政策的利益博弈中处于弱势地位。因此上海地方政府制定公共政策时理所当然地首要考虑本地居民的利益诉求和态度,否则政府将面临着较大的政治风险。

三是凸显官员政绩。干部政绩考核主要是建立在人均GDP、人均税收收入、就业率等一些可量化的经济指标基础上,公共产品和服务等一些难以量化的软性指标常常受到忽视,特别是针对于外来人口的就业率和公共服务更加不在考察之列。因此,在以GDP为核心的利益导向机制下,政府作为理性的经济人必然重经济增长轻公共服务,并将外来人口排斥在公共产品和服务之外,这样也可以增加人均GDP水平的数据统计。此外,维护本地居民的既得利益,无疑也能进一步强化地方官员“领导有方”的形象,有利于他们仕途通达。

5.本地居民行为

上海本地户籍人口对本地化的阻碍主要体现在以下两方面:

第一,维护不合理的利益分配格局。本地城镇居民作为既得利益集团,享受着户籍制度带来的各种市民待遇,自然不愿意失去眼前这些无形的、显性的利益和优越感。①彭希哲、郭秀云:《权利回归与制度重构——对城市流动人口管理模式创新的思考》,《人口研究》2007年第4期。即使消除“本外”分割具有丰富的动力来源和潜在利润,本地居民对外来人口的本地化还是持消极的态度,表现在通过参与和影响政府决策,形成对地方政府的压力,使公共政策尽可能给自己带来正效应减少负效应。

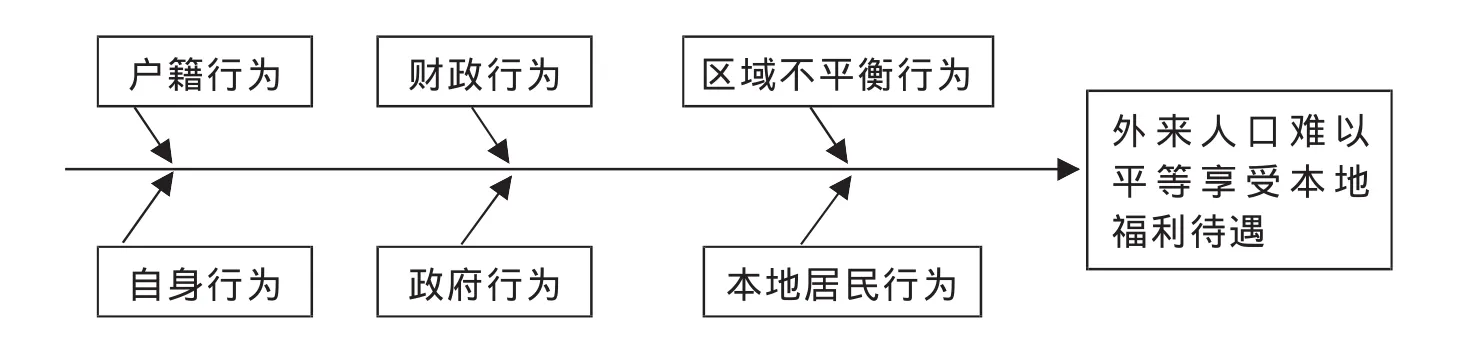

图1 外来人口难以本地化的原因分析

第二,对外来人口的偏见观念和行为。大多数上海本地人对外地人的看法和态度是:“我们本地人的就业、教育、住房、医保尚且还没解决,哪轮得到你们外地人”。“你们来上海生活、学习、工作、旅游我们欢迎,但想落户口、来上海高考,我们不答应”、“经济建设我们离不开你,社会服务我们容不下你”。因此,很多的上海户籍人口都有一种“排外”的心理,导致“本外”继续分割。

6.外来人口自身行为

外来人口自身也是阻碍本地化的一个重要因素,这主要体现在以下两方面:

第一,外来人口缺乏归属感。②徐祖荣:《流动人口社会融入障碍及其破解》,《重庆社会科学》2008年第8期。在很多背井离乡的外来人口看来,上海等大城市只不过是“暂住城市”、“打工城市”。加上户籍制度的阻隔,外来人口更加有一种漂泊不定和“独在异乡为异客”的感觉。而且,我国传统文化中有一种浓郁的乡土情结,也促使着流动人口不愿做永久性迁移。

第二,外来人口的自身素质不足。无论是在文化教育方面,还是在道德修养方面,较高素质的群体当然要比低层次的群体在本地化方面占有优势。然而,外来人口中低人力资本的外来劳动力占了大多数,限制了其本地化的实现。

综而述之,制约外来人口本地化的根源可以总结为体制性根源、利益性根源和外来人口自身原因(如图1所示),体制性根源是由制度体制因素造成的,在于二元制度结构、财政分权体制和区域经济、教育发展不平衡三方面。利益性根源是地方政府和本地居民在追求自身利益的过程中所产生的阻碍外来人口本地化的种种行为。

A Reflection on the Dilemma in the Process of the Localization of the Immigrant Residents——A Case of Shanghai

GUO Qing

IIn fact,the pressure of immigrant population in metropolitan,such as welfare pressure,financial pressure and resources pressure are exaggerated by public media.The“localization”helps to reduce the immigrant residents’pressure,instead of increasing.The increase in labor cost,which is from“localization”,is very limited;moreover,this increase is necessary and reasonable.

the migrant resident population,localization,dilemma,reflection

郭庆(1985-),男,江西新余人,华东师范大学人口研究所博士研究生,研究方向:人口、经济与社会保障。

C912

A

1008-7672(2010)05-0093-08

肖舟)