复杂性谈判制胜术

2010-12-18吴建伟

中欧商业评论 2010年2期

复杂性谈判通常事关企业重大利益或者难以回避,企业经营管理者应适当系统运用策略以提高胜算;或在必要时加以放弃,从而免去无效的投入。

前不久落幕的哥本哈根气候会议尽管通过了一项宣言性协议,但减缓全球变暖所需的巨额经费并未落实,这一谈判结局令国际社会备感失望;再则在与国际铁矿石供应商的谈判中,中国钢铁企业耗时费力却屡居下风,饱受困扰。以上两例均表现出参与者众、协调成本高,这正是复杂性谈判的两大特点。

在商务谈判中,难免遇到参与方多、结果高度不确定或是对抗程度高的复杂性谈判,其结果往往以失败告终。究其深层次的原因,是谈判者掌握的信息有限,或是对火药味十足的情感冲突局面心理准备不充分,破解难题乏术。

看准对手,提高胜算

首先界定谈判的真正关联方假使其他条件相同,谈判的难度与参加方呈指数递增的关系。双边谈判之所以比多边谈判容易取得成果,是因为后者在沟通次数和各方利益排列组合的可能性方面所花费的时间、费用和精力代价远远大于前者。这就是国际经济组织举行的谈判旷日持久的原因所在,也因此,笔者不看好仓促上阵的哥本哈根气候谈判会有实质性成果。换言之,谈判若要取得成效,涉及的利益方愈少愈有效。企业在启动谈判之前,对关联方的数量应有准确的估计,时间和费用成本过高就应放弃谈判。

问题是,商场上的信息很贵且不对称,人们事先通常只注意直接参与者,而忽略了潜伏在“冰山一角”之下的众多利益关联方,直到谈判开始后或受阻后才痛切地意识到,有很多利益关联者被忽略了,而他们往往是更为关键的人物,其要价和阻力有时甚至是致命的。双边谈判局面也可能很复杂,谈判者并不一定出现在谈判桌前,即便是发言者,也不一定是最终的决策者。

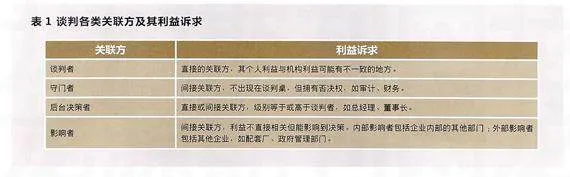

利益关联是厘清复杂性谈判的主要线索。表1列出了各类关联方和他们的利益诉求。

以国内土地开发为例,仅获得立项就需要加盖多达80个以上的公章,这构成了系列性谈判。开发商事先要判别:有哪些部门需要进行正式谈判,哪些需要非正式沟通,有的只要走例行程序即可。还有些利益关联方不在加盖公章的部门之列,如媒体、竞争对手、来自政府部门以外的领导者等,也需要进行谈判或沟通。对他们的重要程度、态度和要价、沟通方式和次序、满足这些利益诉求的成本等方面,都需要事先作出评估。

此外,还有些因素会影响到对谈判关联方的判断,典型的如文化差异和心理压力。很多中国企业在国内市场扩张可谓一帆风顺,却折戟海外并购,原因是直接套用国内人际关系和与政府机构打交道的经验,忽视了不熟悉的利益关联方如小股东、当地舆论和劳工组织等,而当地利益关联方一旦激烈反对,就会在社会和法律方面产生巨大的影响力。此外,心理压力也会增加谈判的复杂程度,尤其是面临敌意或对抗性谈判,有些谈判因诉讼、索赔、指责而起,面对对方的恶意刁难和恐吓,己方似乎不占有优势。

在分析谈判各方追求利益清单的基础上,确定各自的首要利益正因为复杂性谈判涉及的关联方很多,因议题纷杂而旷日持久,必然要作出诸多妥协。要想在保证己方利益的前提下迅速达成一致,诀窍在于协议应当满足各方的首要利益,次要利益用于交换和妥协。首要利益构成了各方要价的底线,而其他次要利益则存在很大的交换和放弃的空间。因此,首要利益能否得到满足是判定是否值得进行谈判的试金石。

然而,首要利益并不总是直接浮现在谈判桌上,有时甚至连对手自己也并不一定完全清楚首要利益是什么。为了准确、迅速地辨明首要利益,可以邀请各方列出利益的清单并加以排列。各方在排序过程中,往往自觉不自觉地泄露出坚守的底线和愿意用作交换的利益,从而有助于谈判者作出判断:是加速达成一致,还是迅速中止谈判。

区分谈判者个人利益和机构的利益复杂性谈判不仅体现在关联方众多,还表现在谈判者与其代表的机构之间的利益差别——两者之间并非总是吻合,甚至可能相互抵触。

例如,如果在你的企业推销一个能大幅提高生产效率的设备时,出现在谈判桌前的是对方生产部门的负责人,设备采购意味着生产人员的减少和随之而来的生产部门相对重要性的降低,该负责人很有可能故意制造各种障碍使谈判失败。

应对复杂性谈判“五部曲”

尽管谈判情形千差万别,但通常会历经五个阶段,分别是:(1)准备;(2)开局;(3)交换信息和沟通、(4)结盟;(5)交换价值观和推敲折衷方案以最终成交。现实中,这些阶段并不一定按照以上顺序展开,而是N4fxQS543mtO9P4XeWLMsXq7gG/sJmD8NX5EHm/f1hY=相互交织在一起。这里以中国钢铁企业采购铁矿石为例加以说明。

充分准备谈判失败多数是由于事先准备不足,误判各方的首要利益和底线,并因心理落差而仓促作出错误的决策。因而第一步是诊断关键利益所在,事先判断谈判的意义和使命以决定是否有必要举行谈判。

中国钢铁业握有世界一半的产能,旺盛的国内市场需求,然而大部分铁矿石依赖进口,进行谈判势在必行;钢铁企业的关键利益不在于每年获取优惠的价格,而在于以合理的价格保障稳定的矿石供应,简言之:数量决定价格,这也是中方最大的筹码;谈判的底线是明年的进价不至于大幅蚕食钢铁制品的盈利空间。而淡水河谷、必和必拓等海外主要供应商的关键利益是销售利润而非单位价格的最大化,底线是不低于世界其他国家大型钢铁企业支付的价格。根据利益关系确定谈判的关联方,如各家中国钢铁企业、国际同业、各国政府、工会等。国际谈判中各方为获取信息费尽了心思,甚至于发展商业间谍网络,准备工作充分就可以掌握谈判的主动权,对仓促应对的一方起到“不战而屈人之兵”的效果。因此,谈判者应针对各关联方搜集尽可能完整的相关信息。甄别信息的真伪需要对比、推理和经验。由于大多信息并不完整,此时需要根据经验和专家意见作出合理的推测,如产能、投资额、国际市场行情演变趋势等。

在准备阶段,谈判者需要知晓各方的谈判以外的最佳解决方案,即不通过谈判或谈判破裂后各方自己最好的替代方案。由于这种方案构成了谈判的底线,有了替代方案就能增强在谈判中的地位,削弱对方的心理优势,拒绝勒索。以中国钢铁企业为例,应考虑能否和诸如南非和印度铁矿石供应商接洽,是否形成稳固的国内企业价格联盟,是否先行囤积足够的矿石等,从中选取一项最优的方案作为备选。

开局在举行正式会晤之前,应当预测对方可能的提议和会谈进展的步骤。技术上积极争取主场之利,力争在国内举行谈判,在成本、团队参与、获取支持和心理上确立先发制人的优势。在重要的复杂性谈判中,各方需要事先对时间、地点、邀请的单位和人数的限制等方面取得一致。如果难以获取主场之利,至少要争取到在中立地点或轮流在各方举行磋商,同时应尽可能限制参与方和代表人数,以提高会谈的效率。

在这一点上,中方钢铁企业存在失误——数量众多,内部协调已经十分困难,遑论在谈判现场一致对外。其实在准备阶段就应当先举行内部谈判,取得一致后再派数量有限的代表出席与供应商的洽谈。

原则上,拥有较多信息和知识的一方会率先开局,起到心理学上的“锚定”效果,即利用懂行的优势,将谈判的条款和价格拉近到最优开价附近。国际铁矿石生产巨头们深谙此道,惯用事先放风的手法营造开局的声势。

交换信息和有效沟通沟通是商务谈判的主体阶段。在此阶段,有经验的谈判者不仅要清晰表达己方的立场和理由,而且需要具有专业的倾听和提问技能,扮演“节目主持人”的角色,掌控谈判的节奏和进度。相比简单地陈述自己的观点和作费力的辩解,提问更具有心理上的优势,将对方放置在防守者的地位。例如,质询对方固守“底线”的理由,引进关联方和专家的意见,以合情合理的方式灌输自己的观点。

谈判议题到底是“先易后难”还是“先难后易”,这取决于谈判的复杂程度、谈判各方的熟悉程度,并且可以考虑分阶段达成谈判成果。开始时可以由双方简要阐述谈判要点的内容和简要的解释,不涉及详细的理由,更不进行辩解和争论。这一阶段工作的中心是商定议题。

结盟多方谈判的制胜诀窍在于掌握结盟的艺术。通常情况下,利益关联方可以粗略地分为支持者、中立者、观望者和反对者。当多数意见起决定性作用时,至少要获取前两部分人的支持。可以借鉴竞选者拉选票的战术,务必争取持中间立场一方的认同或支持。理论上,谈判者只要提出的条件等于或略高于各方谈判的底线,就有可能达成协议。然而在实际的谈判时,各方之间会有联络,也会形成一定的联盟关系,导致实际成本高于理论上的成本。为有效地赢得各方的同意,争取工作的排序非常重要,每一局谈判赢得关键方的支持,事半功倍。

例如,寻找铁矿石供应商中,对那些要价偏低且态度松动的对手可以进行单独约谈。这样既能在宽松的情况下透彻地了解每一个关联方的态度和隐含的利益清单,又能避免集体议价时纷乱的局面。采用集体议论的方式时,反对者的声音很容易搅乱了准备好的议案,循环地做每一方的工作,事倍功半。

寻求折衷性方案,让步与妥协即便在沟通阶段揭示出了对方的关键利益、态度、价码和要价的根据,对于复杂性谈判而言,经过沟通之后,各方会发现彼此的距离并不一定明显缩小了,有时观点非常接近,但总有一步“不可逾越”的障碍。这时候需要有想象力和智慧来独辟蹊径,或是利用外力架设桥梁以取得一致。例如,各方在价格上陷入僵局时,可以考虑通过保证采购量、延长或缩短合同期限、合资经营等一系列措施来保障各方利益。

谈判的艺术就是形成折衷和必要的妥协,不经妥协就达成完全一致的谈判是极为罕见的,合同兑现程度也值得怀疑。沟通、交换意见和折衷使各方有了充分的了解和理解,消除了心理落差,协议才会受到尊重。在系列谈判中可以运用“锁定”策略,尽可能签署阶段性成果,将谈判引向最终阶段,避免重复或循环谈判。

设定截止期和最后时刻是把握谈判进程的关键环节,其促使谈判者达成一致的效用非常明显。为避免谈判旷日持久却无结果,应当为谈判设立期限。至于是否在谈判之初就设定明确的期限,要视参与者和利益相关者的人数和谈判任务的重要性而定,通常情况下应当在开始阶段就对谈判持续的时间和进程取得一致。而现实中很多谈判是在最后一刻才取得突破的,伴随谈判截止期的临近,双方的心理压力与焦虑感日益增强,逼迫大家积极努力达成妥协和寻找到新的创意以求得解脱。勒索钱财者和劫持人质者无一不在与外部沟通或谈判时设定最后的期限,其用意就在于增加谈判结果的确定性、给对手施加强大的压力。

设定截止期是一把双刃剑:老练的谈判者有时会利用期限造成最后通牒的压力,使对手判断失误而作出重大让步。然而如果使用过分,对手也容易觉得无法在规定的时间内完成使命而放弃谈判。更有甚者,对手会用拖延术来对抗最后期限,一再要求延期使得压力转向设定期限的一方。另外要注意,截止期的设定应当是谨慎和刚性的,与所需的工作量相适应。过于热衷在期限上做文章,有可能将谈判拖向博弈的圈子,从而淡忘了共同决策的本来意义。

复杂性谈判挑战参与者的心智和体力,进行充分准备并且创造性地运用上述策略,将能提高胜