我国环境管理的发展轨迹分析

2010-12-15张东菊

张东菊

(天津师范大学城市与环境科学学院,天津300387)

我国环境管理的发展轨迹分析

张东菊

(天津师范大学城市与环境科学学院,天津300387)

在综合分析环境管理相关研究成果的基础上,梳理了我国环境管理的思想、理论、机构、法制建设、制度及其教育宣传六个方面的发展轨迹,探讨了当前环境管理各方面轨迹脉络和目前仍存在的问题。

管理思想;管理理论;管理机构;管理法制;管理制度;教育宣传;发展轨迹

环境管理是现代管理学的一个重要分支,它的概念是20世纪70年代提出的,经过30多年的发展,其概念和内容都得到了不断的完善。环境管理除了考虑环境承载能力状况外,还要系统地考虑经济发展以及生态环境、自然资源、人口和文化等社会需求[1]。

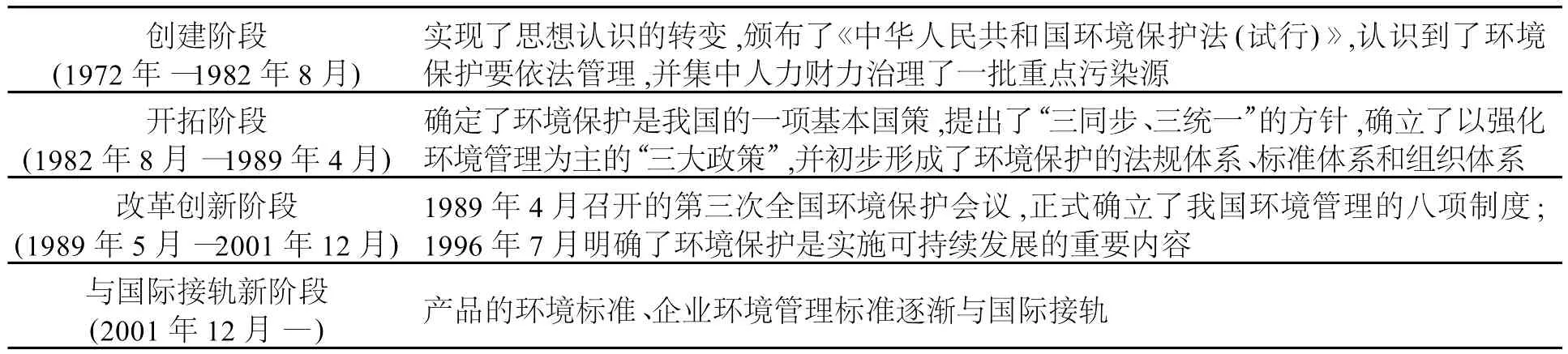

随着经济的快速发展,我国的环境管理工作突飞猛进,为了从整体上把握环境管理工作的客观规律,笔者在综合分析前者研究成果的基础上,将发展轨迹进行了简单分类,并对各个具体轨迹进行了梳理和分析。我国环境管理的发展大致包括以下几个阶段:

表1 我国环境管理的发展阶段

经过对比分析,笔者从以下几个方面分析环境管理工作的轨迹:

1 环境管理思想发展轨迹分析

我国的环境管理工作经历了从认识朦胧到逐步认识、从逐步认识到重视的过程。20世纪70年代初,环境管理思想刚刚萌芽。20世纪70年代末,提出以“加强全面环境管理,以管促治”的口号。党的十一届三中全会把管理提高到与经济和科学技术同等重要的地位,环境管理工作得到了应有的重视。1983年底,在第二次全国环境保护会议上,把强化环境管理确定为我国三大环境政策之一,明确提出了把加强环境管理作为环境保护工作的中心环节。1989年召开的第三次全国环境保护会议,提出全力推行环境保护的五项制度。2004年和2005年,胡锦涛主席科学发展观和建立和谐社会发展目标的提出,使对环境的认识有了一个质的飞跃。十七大,明确建立环境友好性、资源节约型社会的目标,该目标的确立将环境管理工作提升到了一个国家整体发展战略的高度。2007年颁布的《国家环境保护“十一五”规划》成为指导我国经济、社会与环境协调发展的一份纲领性文件,在我国环境保护历史上具有里程碑意义[2]。在此过程中,我国环境管理思想发生了三次转变:(1)由尾部控制走向源头控制,即由末端环境管理转变为全过程环境管理;(2)由以浓度控制为基础转变为以总量控制为基础的环境管理;(3)由以行政管理为主走向法制化、制度化、程序化的环境管理。

总的来说,我国的环境保护工作起步较晚,环境管理工作起步更晚,直到20世纪80年代初才从指导思想上真正明确了决不能走“先污染后治理”的老路,经济与环境必须协调发展。我国的环境管理工作从思想认识上不断发展,对环境管理工作的认知程度和对策分析也不断深入,但部分环境管理的理念由于主客观认知程度的局限性,与当时社会经济发展的主要矛盾不一致,缺乏行之有效的保障措施与之匹配,只能停留在口头宣传上,在实际工作中实施效果不佳。

2 环境管理理论发展轨迹分析

我国的环境管理理论研究在实践中不断发展。20世纪80年代中期,我国环境管理研究开始以现代经济学为基础,建立理论框架。首先是全面引入微观经济学的理论,从理性化、最优化、均衡化等基本假定出发,构筑环境资源的供求曲线和均衡价格,同时将福利经济学、微观经济学融合在一起,为环境管理提供了理论基础。福利经济学最早提出的“外部性”概念已经成为环境管理中最典型和最常用的理论工具;其次是引入宏观经济理论,使环境经济学范围扩展到环境总量关系上,主要是对经济增长的环境指标、宏观经济结构的环境影响分析等;再次,引入制度经济学理论和方法,分析人与人之间的环境利害冲突和相互博弈过程,如何建立系统的制度经济分析框架将是今后一段时期内我国环境经济学理论发展的主攻方向之一。20世纪90年代后期,学者对环境管理中许多问题的研究逐步细致和具体,如各种管理手段的分析与设计、总量控制的设计和实施、博弈论和决策分析等。

环境管理中经济手段的实施有赖于环境管理理论的发展。由于经济手段的运用比直接管制方法更能有效地控制污染削减,同时也可为政府和污染者提供管理上和政策执行上的灵活性,经济学家们一直主张在污染内部化上更多地采取经济激励手段,使自然资源和环境的价值得到最全面客观的体现。笔者认为如何将有关经济理论付诸实施,在具体工作中有效地发挥效用是一个重要的课题,如具体的博弈模型在实际工作中如何使用、经济理论与实际工作的有效映射机制等的研究。

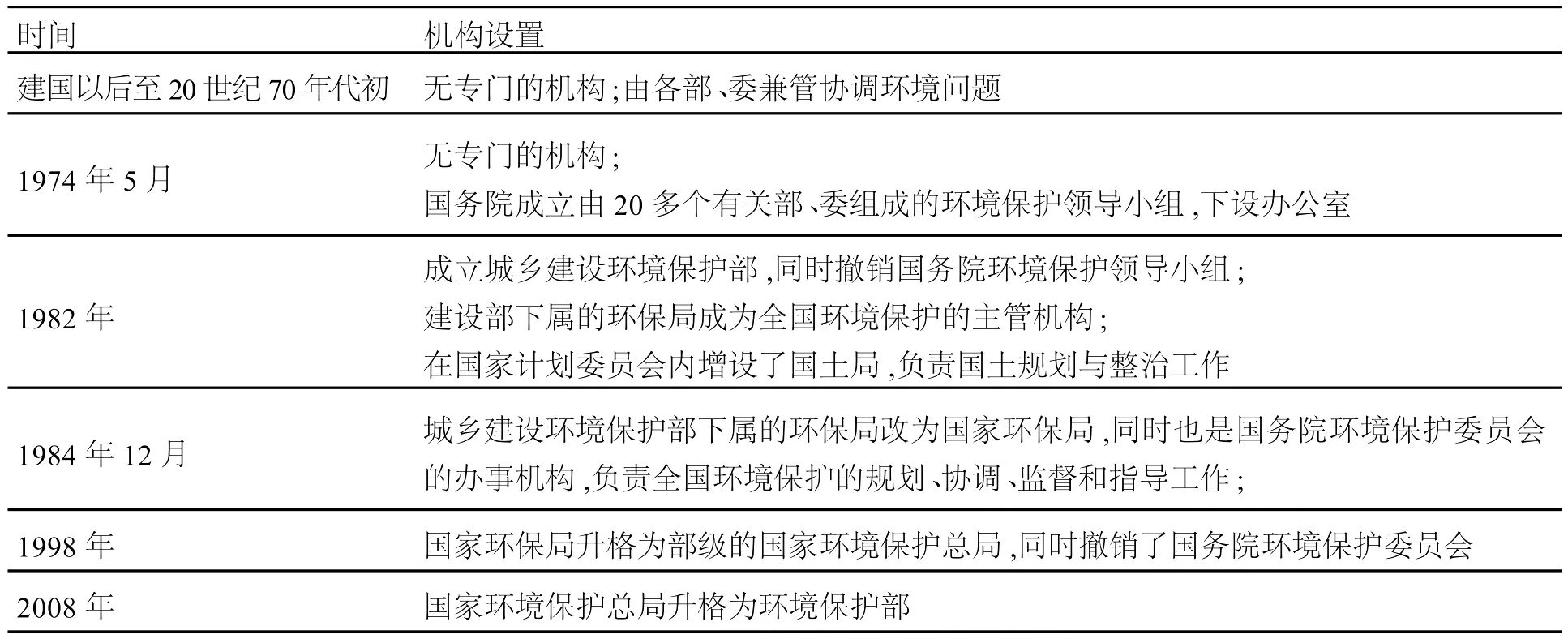

3 环境管理机构发展轨迹分析

建国以来,我国的环境与资源保护管理机构经历了5次调整,逐渐加强和完善。2008年十一届全国人大一次会议第四次全体会议上,国家环保总局升格为环境保护部,“总局升部”标志着环保工作已进入国家政治经济主干线。经过多年大规模高密度的“环保风暴”,中国的环保事业已经告别了民众启蒙阶段,而进入到一个利益博弈和体制创新的阶段。机构改革发展轨迹如表2所示。

国家环保总局升格为环境保护部之前,环保部门的管理依然是一种“形式主体管理”,职能的严重交叉导致部门之间互相扯皮、协调困难,部门之间“内耗”严重,形成了多种不同的政府声音,造成了社会甚至是国际上的不良影响。环境保护部的组建能从根本上理顺环境部、农业部、林业部、水利部之间的关系,实现资源的整合,提高工作效率。

表2 我国环境管理机构改革发展轨迹

“大环保”的概念依然是未来改革的目标。此次环保“升格”并未解决环保职能互相交叉、部门权责不一的问题,也没有解决中央与地方管理权限的划分。林业、农业、水利等资源管理部门职能的日趋“生态化”,必然会给环境保护部门实施统一监督管理带来极大的压力和挑战。因此,环境管理工作在执行力、监督力、协调力方面会不会真正得到加强,还要看后继的改革。

4 环境管理法制建设发展轨迹分析

环境保护法律体系的建立为环境管理提供了法律保障。与环境保护相适应,1979年我国颁布了《中华人民共和国环境保护法(试行)》,标志着我国的环境管理进入法治化轨道。随后,又颁布了有关保护土地、森林等环境因素的法律法规。此外,我国还参加了有关环境保护的国际公约[4],但是不可否认的是我国的环境管理法律制度长期落后、缺位。正如国家环保部部长周生贤所说,“虽然环境法规不断完善,但我国环境政策法制工作还很不适应环保工作”。

具体来说,有以下几方面的问题:经济、技术政策偏少,实用的政策不够,政策间缺乏协调;现有环境法律法规可操作性不强,法律不够完善,很多法律规定的具体指标不够细致和具体;法律制度失效的问题;地方法律制度形式化、内容空泛。总之是缺乏一套完整的行之有效的宏观环境管理法律体系。近年来,我国对各类环境标准和法规体系的完善充分体现了对环境法制建设的审视和重视。

5 环境管理制度发展轨迹分析

我国环境管理制度的体系框架,由“三个法宝”、“五项制度”搭建构成。老三项制度在环境保护的开创阶段,在控制环境污染的发展中起到巨大的作用,因此被称为环境管理的“三大法宝”。“三个法宝”是指政府在环境管理上实行排污收费制度、环境影响评价制度和“三同时”制度。“五项制度”是指环境保护目标责任制、城市环境综合整治定量考核制、排污许可证制度、推进污染集中控制、污染源限期治理[6]。经过多年实践,各项制度的运转机制及其动力程序等都有了规范化的方案和法规纲领,对我国的环境管理起到了很大作用。

但是总体来看,我国的环境管理制度形式落后,手段单一,主要采用行政指令式的环境管理制度和措施。随着计划经济向市场经济的转变,我国的环境管理需引进相应的经济激励制度和市场调节制度,综合运用行政管制、利益引导、市场调节等多种环境措施,特别是引入市场经济观念,建立环境资源流转机制以彰显环境的生态价值,提高资源的利用效率。同时在流域环境管理制度和区域环境管理制度的研究上有待加强。

6 环境管理教育宣传发展轨迹分析

随着我国环境问题的突显,国家在加强制度和政策的基础上,更加重视环境管理的教育和宣传工作,开展各种形式的环境保护宣传教育,以增强人们的环境意识和环境保护专业知识。

环境教育包括学历环境教育、基础环境教育、公众环境教育和成人环境教育四种形式和内容。关于几种环境教育形式的优先顺序,在全球范围内,不同的国家和地区,其优先顺序是不同的[2]。在经济发达国家,其排列顺序为;公众环境教育、基础环境教育、成人环境教育和专业环境教育;在经济较落后的发展中国家,其排列顺序为:专业环境教育、公众环境教育、成人环境教育和基础环境教育。这种区别主要是由各个国家存在不同的环境问题以及解决环境问题的紧迫性所决定的。目前专业环境教育在我国处于优先发展的地位,公众环境教育、成人环境教育和基础环境教育却相对落后。而实践证明,社会公众环境意识对政府决策机构及决策者的影响是一种群体对个体、自下而上的影响,具有极强的“后发效应”。因此需将公众环境教育放在首位。

然而,环境教育是开启民智、转变观念的“慢功夫”,其教育的主体对象是社会公众。对于解决环境污染和生态破坏这样迫在眉睫的环境问题,以及因对环境污染与生态破坏、单纯采取教育手段无济于事的问题,必须运用环境管理制度、法制、经济等其它手段全面配合协调解决。

[1]海热提,王文兴.生态环境评价、规划与管理[M].北京:中国环境科学出版社,2004.

[2]张宝莉.环境管理与规划[M].北京:中国环境科学出版社,2004.

[3]曲格平.曲格平文集[M].北京:中国环境科学出版社,2007.

[4]卢炯星,罗雪光.论我国环境资源法的体系[J].福建政法管理干部学院学报,2002,(3).

[5]付德忠,尹贵斌.我国环境管理的不足与制度建议[J].经济研究参考,2007,(53).

[6]白永秀,李伟.我国环境管理体制改革的30年回顾[J].中国城市经济,2009,(1).

[7]许燕杰.环境友好型社会的环境管理机制探讨[J].中国环保产业,2007,(01).

[8]谢钰敏.环境管理手段研究[J].地质技术经济管理,2004,(10):26—30.

Analysis on the Tracks of Environment Management Development

Zhang Dongju

(Urban and Environmental Science Department,Tianjin Normal University,Tianjin300387)

Based on comprehensive analysis of research achievements relating environmental management,this article externanizes the development of China environment management concerning the following six aspects:ideas,theories,institutions,legal system construction,system and education publicity,and reveals the current problems and environmental management tracks.

management ideas;management theories;management institutions;legal system construction;management system;education publicity;development tracks

X3

A

1008-813(2010)01-0005-04

10.3969/j.issn.1008-813X.2010.01.002

2009-10-19

张东菊(1984—),女,汉族,山东省临清市人,天津师范大学城市与环境科学学院硕士研究生,研究方向为海洋环境管理。