阿凡达之身心谁做主?

——身份构建的文化和认知视角

2010-12-06杨波

杨 波

(南京国际关系学院,南京,210039)

1. 引言

电影和小说都是叙事类艺术作品,借助认知语言学的隐喻和整合理论对该类作品的分析并不少见。在国内,研究者主要借助Fauconnier的概念整合理论分析小说和剧本中的种种隐喻现象(许群爱、康灿辉2007;刘英凯、廖艳平2008;陈敏2009;张伟帅2010)以及戏剧的创作过程(欧艳玲2009)。国外用概念整合理论对文学作品进行分析的研究成果集中体现在Dancygier(2006a)编辑的专刊中,主要包括心理空间关键关系(vital relations)的表征在概念整合中的压缩(Turner 2006a),概念整合网络与小说主人公共享的虚构世界的动态构建(Semino 2006),不同的阅读群体对故事的不同解读中包含的概念整合空间(Tobin 2006),小说主人公大脑中的心理空间丛林与其身份构建的动态过程(McAlister 2006),等等。此外,Turner(2006b)还专门探讨了双域整合(double-scope blending)与人类艺术创造和共享的关系。

3D大片《阿凡达》(Avatar)倍受关注,研究者见仁见智,从各自的研究视角对其进行分析和挖掘。包括从文化角度对影片中的跨文化交际(刘佳、周红霞2010)和意识形态、国家形象(薛雯2010)等方面的剖析。但是,一方面现有的文化角度的分析只是刚刚开始,并且尚未涉及认知语言学角度;另一方面,已有对艺术作品的认知研究主要运用隐喻和概念整合理论,很少结合文化的视角。因此,正如Dancygier(2006b:6)所指出,“概念整合理论对于旨在解释创造

性机制的研究来说有着极大的吸引力,而这种创造性的机制包括对文学作品的分析。”有鉴于此,本文试图结合文化和认知两种视角分析影片《阿凡达》中人物的性格和身份构建(分裂和整合)等问题。

2. 电影《阿凡达》的基本情节及其反映的文化模式和体验心智分析

2.1 影片基本介绍

影片名中“阿凡达”是“avatar”一词的音译,来自梵语“avatara”,它是下凡扫除不平、解救世人的天神化身(Microsoft Encarta 2008)。片末男主人公杰克(Jake)的阿凡达骑上巨灵鸟召唤并率领潘多拉星球各部族共同抗击地球人的进攻,此时他的确好像是纳美人(Navis)心目中圣母(Eywa)的化身。起初,杰克是一名下肢瘫痪的退伍海军陆战队队员,参加了潘多拉星球的阿凡达计划。阿凡达是人类基因和土著纳美人基因的混合,经实验室培养形成,为与之匹配的地球人远程控制。阿凡达计划表面旨在让地球人与土著人和平共处,实则意欲促成土著人搬离潘多拉星球,从而为地球人来此的唯一目的——开采稀有矿雷岩(Unobtainium)扫清道路。阿凡达计划的具体负责人帕克(Parker)手下有一位穷兵黩武的安全长官道奇(Dodge)。他让杰克以阿凡达的身份赢得纳美人的信任,为其武力入侵提供情报。但杰克在以阿凡达的身体探索潘多拉这个全新世界的过程中,逐渐学习并融入到纳美人的生活中,他不断反思自己身心的归属,认识到了真正值得他为之战斗的东西,并最终选择放弃人类身份,成为彻底的纳美人。

2.2 体验心智与文化模式的关系及其在影片中的体现

长期以来,人们相信传统的笛卡尔身心(body/mind)二元论,认为心智独立于身体而存在,并且强调心智的重要性:“我思故我在”。人类学家、文化研究者和认知学者对此有不同的看法。

Lakoff和Johnson(1999:3)提出认知科学的主要发现之一便是心智是体验性的(embodied)。Gibbs进一步指出,体验性(embodiment)指的是理解行为者的身体在自身日常的、情境化的(situated)认知中所起的作用(2006:1);而认知发生于身体在物质的、文化的世界中的活动,因此应从人与环境的相互作用着手研究(同上:9)。Sharifian等研究者(2008:3)将心智界定为认识、思维和感觉的方式,指出对心智的理解是理解人类身体和自我,特别是人类认知的关键。关于文化模式,Quinn和Holland(1987:4)的定义为:人们预设的和认为理当如此的世界模式,由社会成员广泛共享,并且在其成员理解世界和他们自身的行为过程中起着相当大的作用。不难看出,体验心智、身份构建和文化模式密切相关,而笛卡尔身心二元论显然是站不住脚的。需要指出的是,本文讲的体验心智除了我们重点关注的身份和自我的概念问题,还涉及认知风格、心理范畴、概念体系、理性等等;文化模式涉及到生态环境、生活方式、社会习俗和精神信仰等等。

Stevenson(2010:106)向我们提出两个关键的问题:(1)文化会改变我们的思维方式吗?(2)文化会改变我们看待自己和他人的方式吗?

第一个问题涉及文化与认知风格(人们看待和解决问题的视角和方式)的关系,涉及人类心理范畴、概念体系的形成以及理性等。Shore(1996:10-13)提出了心智的人种观(ethnographic conception of mind),认为大脑的运作依赖于外部的(文化)模式,心智必须“失去其自然属性”(denature),才能被赋予社会属性。Lakoff和Johnson(1999:3-4)也指出,对心智的理解涉及到对理性的认识,认知科学认为理性并非脱离身体(disembodied),而是产生于我们的大脑、身体和身体的经历。关于文化与心理范畴、概念体系的关系,认知人类学家Foley(2001:106-108)指出,实际的生活经历塑造思维的范畴,其性质在某种程度上是由个人的世界经验形成的。Gibbs(2006:12-13)的研究则指出,人类概念体系的理论天生带有文化性,因为身体与世界之间的认知活动正是以文化为基础的。此外,自我的概念主要是基于我们的身体与物质/文化世界的互动(同上:21)。因此,关于文化与认知的关系,我们同意Berry等研究者(2002,转引自Stevenson 2010:127)的观点,即不同的文化和生态要求产生不同类型的认知行为(cognitive performance)。可见,心智依赖于物质/文化中的身体经历,身体经历和文化模式是我们的认知风格、心理范畴、概念体系、理性思维等形成的基础,影响和改变我们的思维方式。

影片中潘多拉的世界和纳美人生活的文化模式与地球不同。潘多拉是一个生命共同体,能量以网络的方式流经所有生物,并以此维持整个生态平衡。生活在这里的纳美人与大自然相互依存,以圣树(Hometree)为家,并相信一切生物的灵魂通过圣树彼此相通。这样的文化模式要求杰克的阿凡达用心去看并感受世界,与周边环境、族人以及一切生物“身心相印”,共生共灭。比如,杰克初遭狼袭,族长女儿内迪莉(Neytiri)杀狼相救。杰克认为他与狼是互为猎食者和猎物的死对头,但内迪莉却以对待同伴逝去的方式对狼进行哀悼。又如,杰克的阿凡达的尾巴神经末梢第一次与六足铠马的神经相连时,以前的牲畜和坐骑却在此刻和自己融为一体,他能切身感受马的呼吸、心跳、血液的循环以及强健的肌肉。再如,阿凡达训练负责人格蕾丝(Grace)的地球人身躯即将死去时,所有的纳美人聚集圣树之下,通过圣树的根系纤维将他们与格蕾丝的两种身躯连接起来,力图祈求格蕾丝的能量和灵魂能转移到其纳美人之躯,进而重获新生。这种新的文化模式必然使杰克的心智和思维方式受到强烈的冲击并发生改变。

第二个问题涉及到身份的认同。Tajfel(1981,转引自Stevenson 2010:134-135)的社会身份理论指出,我们进行范畴化的依据是判断哪个社会集团更有吸引力,找出和我们同属一个社会集团的人。身份认同主要来自于对自己属于其中的内集团(in-groups)(即与之共享部分价值观的各种集团)和不属于其中的外集团(out-groups)(即与之无共同价值观的集团)的理解和认识。这一问题还涉及价值观和个性(personal character)。性格凸显于环境发生变化时,我们能从处于不同环境的个人行为中概括出其一致性,从而构建性格(Fauconnier & Turner 2002:251-252)。Olver和Mooradian(2003:109)研究了个性特征(personality traits)与个人价值观的关系。个性特征多是内源性的,而个人价值观可通过习得而进行调节(learned adaptations),受环境的影响很大,源于个体与环境的互动。Schwartz(1994:21,转引自Oliver & Mooradian 2003:111)指出,价值观是三项普遍要求的认知表征,即生物的要求、人际协调的要求和保证集体利益的社会制度的要求。此外,情感问题也涉及其中。Slingerland(2005:558)强调人类尺度的情感-身体(emotional-somatic)反应,主张身体状态和情感反应在人类价值观的创造和抉择过程中发挥重要作用。综上所述,我们对第二个问题的回答也是肯定的:文化影响我们的性格和价值观,改变我们看待自己和他人的方式。

影片中的社会集团和身份认同问题首先可以从地球人和纳美人的代称中找到线索。帕克称纳美人为“野人”和“蓝猴子”;而杰克最终称他们为“兄弟姐妹”。纳美人称地球人为“天空人”(Skypeople),认为他们不会用心去看世界,其愚顽无可救药;而杰克最终也将发动进攻的昔日同胞称为“敌人”。其次,纳美人尊重自然,热爱家园,忠于家族;而地球人与自然对立,表现出自私、霸道和贪婪,并企图侵略和征服潘多拉星球。这让杰克在“范畴化”进而判断与谁同属一个集团时选择了前者。再来看上文提到的价值观的三项要求:“生物的要求”对下肢瘫痪的杰克来说,阿凡达健硕的身躯是他渴求的;“人际协调的要求”对杰克来说就是要融入并维护纳美人的生活和文化,劝阻地球人的武力进攻;“保证集体利益的社会制度的要求”便是保护圣树——他们赖以共生的物质生活和精神信仰之本,对入侵的地球人发动全面反攻,将其赶出家园。此外,“身体反应”对杰克的影响莫过于他第一次在阿凡达之躯中苏醒,迫不及待地奔到野外的感觉,以及第一次咬到野生水果和脚趾头微陷泥土中的感觉。“情感反应”则莫过于杰克与内迪莉的相爱以及他的自述:“……我爱上了这片森林,爱上了这里的每一个人……”

从上面的分析中,我们看到了文化模式对体验心智的影响,对人物看待自己和他人的方式的影响。在此基础上,我们结合认知语言学的隐喻和概念整合理论来深入分析杰克性格形成和身份构建中的分裂与整合现象。

3. 分裂的自我隐喻系统

“Know thyself”(认识你自己)——这一苏格拉底的训谕促使人类不断反思自我。我们不妨思考一下杰克所思考的问题:我是谁?是躺在连接舱铺中下肢瘫痪的退伍海军陆战队员和为公司卖命的阿凡达操控者杰克,还是自由奔跑在潘多拉森林中有着健硕的蓝色身躯的纳美人杰克?其实,分裂的自我(split-self)常令我们感到疑惑甚至自相矛盾:怎么会是不止一个的“我”①?“我”们之间是什么关系?哪个“我”才是真正的我?

3.1 我们的“我”们

研究者对分裂的自我进行了不同的分类。我们较为熟悉的是笛卡尔的身心二元论区分的身(体)和心(智)的“我”,以及弗洛伊德分析的“本我”(id)、“自我”(ego)和“超我”(superego)。此外,Damasio(1999:154)区分了无意识的、表征生物体状态的“原我”(proto Self),有意识的经历和非语言的主体(subject)“核心自我”(core Self)和个人生活经历的记录“自传自我”(autobiographical Self),并指出三者植根于身心,前者依次为后者的基础。就心(智)而言,Goleman(1995:8-9)又区分了善于思考和反省的理性之心(rational mind)和容易冲动、有时不合逻辑的情感之心(emotional mind)。关于情感,Gibbs(2006:273)进一步指出经历不同的情感就像经过不同的情感空间(affective spaces),我们借助情感空间来界定身份。参照Emmott(2002:174)的研究,我们大致可以总结出如下几种分类标准:根据自我的性质,由身/心的实例化(instantiation)产生心-心、心-身和身-身分裂;由对可能的自我的思考产生真实-想象的自我分裂;由不同的社会角色产生社会性的自我分裂;由不同的文化模式产生文化意义上的自我分裂,等等。

因此,分裂的自我是小说、戏剧、动画和电影等各种叙事中的普遍主题。妖魔鬼怪和神仙道长的变化、附体也好;爱丽丝梦游奇境、机器猫超越时空也好;哈姆雷特优柔寡断、浮士德出卖灵魂也好——叙事中以任何方式被分裂、变化、复制的人物都涉及自我的分裂。对此,认知语言学研究者能有所作为吗?答案正如Emmott(2002:153-154)所言:“认知语言学理论能为叙事中的分裂的自我现象提供一些有用的见解。”

3.2 心智中的自我的隐喻概念系统

认知语言学家(Lakoff 1996;Lakoff & Johnson 1999;Draaisma 2000)认为人们身体经历的复杂性促成了同样复杂的一系列自我身份(self-identities)。自我的表征在很大程度上依赖于表现人类心智的隐喻,而最关键的是将其视为容器或迷宫。这里可用Lakoff等人的心智隐喻来分析杰克自我的分裂。

我们的内心生活(inner lives)可以用有层级的隐喻概念来表征。处于最高层的就是将我们一分为二的主体-本身(Subject-Self)隐喻。主体可被概括为意识性、主观经验、感觉的能力、判断和意志,是我们的本质所在,决定我们独一无二的存在;而本身则包括身体特征、姓名、社会角色、宗教信仰、历史等,而且可能不止一个(Lakoff 1996:96;Lakoff & Johnson 1999:268)。将心智视为容器的隐喻系统中,首要关注的是一致性、控制和价值观(Lakoff 1996:116)。一致性被概念化为主体和本身处于同一空间范围内,所以当我们开小差时“心不在焉”,即心不在身体之中;主体对本身的控制被概念化为空间关系中的之上(above)、之内和持有(holding)等;价值观可视为个人的各个方面,被概念化为不同的本身。下一层由更具体的隐喻构成,与本研究相关的,一是移情投射(empathic projection),即我正在经历他人的生活,他人的价值观投射到了我的主体经历上(Lakoff & Johnson 1999:269,281);二是大众本质理论(folk theory of essences),即每个人具有一个本质,是主体的一部分。本身不止一个,但只有一个与本质一致,被叫做真实或真正的本身(the true Self)(ibid.:269)。再往下一层则是更具体、丰富的隐喻实例。

3.3 杰克自我的分裂

杰克内心生活包含Lakoff和Johnson(1999:267)概括的几种经历,现举例说明。

其一是我们以某种方式控制身体,而身体也以某种方式“摆脱控制”的经历。影片中杰克刚从实验室里的阿凡达身上苏醒过来,兴奋不已,不顾一切踉跄着往外冲。这属于失去自我的隐喻,此时的阿凡达之躯便是暂时不受理性之主体的控制,或者说是被兴奋的情感之本身控制,我们可以说“杰克在阿凡达之躯的自由奔跑中失去了自我(主体的控制)”,或“对自由和新生活的向往之情占据了杰克(的阿凡达之躯)”。总之,本身不受控于主体,这在隐喻系统中被概念化为主体不占有本身。

其二是当我们模仿他人或试图以他人的眼光看世界时,采用外在视角的经历。主体是意识性、理性、判断的处所,审视着自身以及周围的一切。杰克在视频日记中讲道,纳美人不会和地球人商谈搬家的事,因为他们对地球人一无所求——啤酒?抑或牛仔裤?如前面2.2节介绍,纳美人无论如何都不会离开圣树,因为灵树是潘多拉这个生命共同体之所以共存的基础和关键。杰克作出这样的思考,很显然是他从纳美人的文化模式中得来的。这也就是上文提到的移情投射,具体说来就是经历了纳美人的生活,纳美人的思维方式和价值观被投射到地球人杰克的主体经历上。

其三是我们进行(自我的)内部对话和监督的经历。影片中杰克的主体意识往返于地球人和纳美人之间,而道奇更是一语双关地质问杰克:“没有在纳美人的森林里迷路吧?”显然,两种本身和经历使杰克的主体意识和判断处于矛盾之中。杰克对现有的拿人钱财、为虎作伥的公司雇佣兵生活和本身是不满的。他有待实现某种本身——他自述“经常梦见自己翱翔于长空,我是自由的。……我的生活态度却没有改变。”因此,重要是的找到和实现真正的本身,忠实于“真我”(即个人的本质)。有趣的是,在对“真我”的忠诚和背叛的隐喻中,本身为主体树立标准,因为本身在世界上活动,其过去的记录构成了当前行为的标准。于是,如果杰克选择协助地球人进攻潘多拉星球便是有违他一贯对自由和正义的追求,背叛了“真我”。因此,杰克的另一段自述体现了其内部的对话和监督:“我忘记了地球人的生活……感觉世界颠倒了,纳美人的生活是真实的,而地球人的生活却是个梦。”

既然如此,为什么我们在看电影时并不觉得杰克的性格和身份支离破碎、混乱不堪呢?Emmott(2002)认为统一的自我感和可能的个人身份碎片之间存在张力(tension),但自我的统一感和基本的连续性在叙事中仍是得以保留的。如何得以保留?概念整合理论便是强有力的阐释工具。事实上,研究者(Gradyetal. 1999;汪少华2002;王莹、刘丽娟2008)也关注到了隐喻和概念整合理论的互补关系:前者研究的跨域关系是后者的动态整合网络的出发点,影响和制约后者更为复杂的心理过程。

4. 分裂的身心与概念整合网络

4.1 心理空间和概念整合

从心理空间到概念整合,这一理论经过近40年的发展和应用,成果丰硕(详见Fauconnier 1985/1994;Fauconnier & Sweetser 1996;Fauconnier 1997;Coulson 2001;Coulson & Oakley 2000;Fauconnier & Turner 2002;Dancygier & Sweetser 2005;Coulson & Oakley 2005;Dancygier 2006a;苏晓军,张爱玲2001;刘正光2002;汪少华2002;王文斌2004;沈家煊2008;张辉,杨波2008;赵秀凤,刘辰诞2009)。与本研究相关的几个概念是框架、性格、身份、关键关系和物质支撑。

心理空间中的框架规定了相关活动、事件和参与者的性质(Fauconnier & Turner2002:102-105)。性格是理解人类心智和身份中的一个核心方面,它表现在不同的框架之中,具有可识别性(同上:249-250)。性格可跨越不同的框架,杰克不论身处何种境地还是杰克。概念整合在性格的概念化中发挥着核心的作用,从一个人的不同行为中抽象出一致性,构建个人的类属空间——个性。我们认为影片中地球人和纳美人截然不同的文化模式可视为两种框架,杰克的性格正体现于其中,而发现“真我”就是发现并建立性格跨框架的、共享的类属特征空间(同上:251-252)。通常,跨空间的关键关系连接多个空间中的自我,并被压缩为整合空间中个人性格特征的一部分(同上:259-261)。关键关系是指整合过程中不断被压缩的概念关系,比如等同(identity)②、时间(time)、空间(space)、角色(role)、意向性(intentionality)、唯一性(uniqueness)等(同上:92-102)。等同关系是最为基础的,杰克的不同身和心、本身和主体及其涉及到的上述种种关键关系便是围绕等同关系(身份)的不断压缩,最终整合成为“真我”的性格和身份的唯一性。

认知人类学家Hutchins(2005:1555)补充指出,概念整合复杂的推理过程需要稳定性作为基础,稳定性可通过概念结构和物质结构的联系来实现。为整合空间提供物质结构的输入空间被称为该整合空间的物质支撑(material anchor)③。影片中的连结舱铺就是一个物质支撑,使杰克的阿凡达之躯与心智相连:当杰克被置入舱铺的睡眠状态,他和阿凡达的神经系统融和,思想和性格也随之转移。

4.2 杰克的性格/身份和整合网络

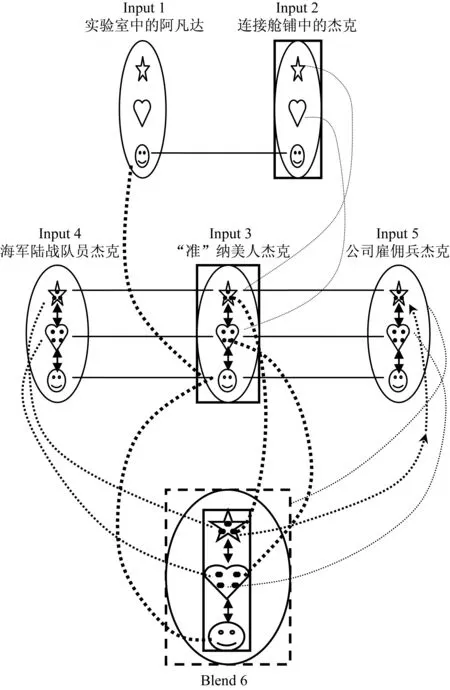

结合前面的论述用多重整合(multiple blend)网络来分析纳美人杰克的“真我”和性格,可得下图:

纳美人杰克性格/“真我”的多重整合网络图

图中的椭圆表示各个心理空间(编号1~6)。椭圆外的矩形表示物质支撑。椭圆内的笑脸代表身体,心形代表本身,五星代表主体。心形和五星中的点代表具体的特征或要素。椭圆空间6内的矩方形表示突生结构。另外需要说明三点:一是我们建立心理空间的依据是不同身份所在的框架,或者说是文化模式,因为这样更有助于说明文化模式对心智的影响。二是空间之间的实线表示实际存在的对等成分,因此空间1和2的心形和五星之间没有实线;虚线表示成分的投射,但成分内具体特征或要素的投射虚线并不是逐一画出,而是用虚线的粗细笼统地表示某成分内被投射的特征或要素的多少:最粗的(空间1、3和3、6之间)表示完全或大部分投射,较粗的(空间4、6和5、6之间)表示部分投射,最细的(空间2、3和5、6之间)表示象征性的微弱投射。三是未画出类属空间,一则因为空间3其实可以看作是一个类属空间,是对空间1、2、4、5共享特征的概括;二则是简便起见,避免整合网络过于复杂。

各框架中的成分及其特征和要素形成投射关系,共同完成杰克的“真我”和性格的构建。空间1只投射了身体这一成分,而空间2只笼统地投射了本身和主体,这是因为输入空间1、2中无实际的生活经历,构不成文化模式,其作用只是让空间3的形成和稳定成为可能:身体是阿凡达,心智则刚被激活,存在种种潜在的实现方式。空间2的矩形代表的物质支撑的稳定作用通过投射使空间3和6同样具有稳定性,保证了杰克分裂的身心得以进行复杂的整合。在输入空间3、4、5中,笑脸在最下面,表明身体活动和经历是形成心智的基础,直接作用于心形所代表的本身。很显然,由于空间3、4、5代表不同甚至是冲突的框架和文化模式,相应的本身的具体要素和特征是不同的。五星位于心形之上,正好体现了心智隐喻系统理论中主体对本身实施控制的方式之一被概念化为主体位于本身之上。主体包含本质和性格,决定一个人独一无二的存在。性格作用于主体的主观的和有意识的判断,从而反作用于本身,影响价值观的形成——笑脸、心形和五星之间的双向箭头正好体现价值观是后天学习、调整的结果,是本身和主体的相互作用的界面。因此,个人的言行在不同的框架中都表现出其相对的稳定性和可识别性,个人的“真我”得以体现。在最后的整合空间6里,本身和主体都主要来自空间3,与阿凡达之躯压缩、整合形成突生结构,即杰克最终的“真我”:他拥有纳美人的身躯,以及有着纳美人(和部分海军陆战队员)思维方式和价值观取向的主体和本身;他的性格坚强、无畏、热爱自然、追求自由和正义等,入侵的雇佣兵的思维方式和价值观则被他排斥在外。这样,杰克得以在不同的身心之间往返、调整和取舍,正确看待和处理与地球人和纳美人及其文化模式之间的关系,可以说是达到了“从心所欲,不逾矩”的境界。注意,这个突生结构的“实矩”可以看作椭圆外的“虚矩”(此处的物质支撑用虚线表示是因为影片最后杰克已失去地球人之躯,其连接舱铺已不起作用)的内化,即物质支撑的稳定作用最终内化于整合空间,保证整个整合网络的复杂心理运作顺利进行。

最后,3.3节分析过的第二种心理经历(以他人的外在视角来看世界)可以简要说明隐喻和整合理论的互补关系。这在心智的隐喻系统中是移情投射,将他人的价值观投射到自己的主体经历。而按照整合理论,一旦整合空间形成,我们就可以运演它,因此隐喻理论中的移情投射变成了图中从空间6中的五星指向空间5中的五星的虚线箭头所表示的逆向投射。具体说来就是纳美人杰克价值观和思维方式向地球人杰克投射,使其做出了符合纳美人思维方式和价值观的判断。

5. 结语

本文结合文化和认知的角度分析影片《阿凡达》中男主人公杰克的身份构建(分裂和整合)问题。研究表明,体验心智、身份构建和文化模式之间是紧密关联的,文化会改变我们的思维方式以及我们看待自己和他人的方式。在此基础上,我们看到Lakoff的隐喻理论较好地分析了杰克分裂的自我中主体和本身的控制与失控、矛盾冲突、本质与“真我”等现象;而Fauconnier和Turner的概念整合理论中的多重整合网络模式能够直接明了地体现杰克的性格和“真我”身份的整合构建过程。因此,认知语言学的理论和方法在分析人物的性格和身份上有自身的特点和长处,不仅提供较为直观和易操作的工具和模式,还能将文化模式等相关因素纳入分析。这对关注此主题的认知语言学家、文化学者、文学和文体学研究者携手进行跨专业的研究来说不仅是有益的补充和参考,我们也期待这样的跨专业研究能被更多的学者重视和采纳。

附注:

① 本文涉及到多个关于自我的概念。中文不加引号的我或自我是最基本的、泛指的概念,而加引号的“我”则是特指某个或某类自我;英文需要注意小写的“self”和大写的“Self”,前者相当于中文的泛指概念的我,而后者则专指与“主体”(Subject)相对的“本身”这个特指概念。

② 需注意此处的“等同”(identity)指概念关系的一种(A=A),包括身份,如3岁小孩“张三”与50岁的“张三”爷爷之间的关系。等同关系还包括一空间中的“原因”与另一空间中的“原因”之间的对等关系(参见Fauconnier & Turner 2002:6,95)。本文讨论的“身份”一词也是“identity”,属于“等同”关系,但不是等同的概念。

③ 在张辉、杨波(2008:9)中“material anchor”被直译为“物质定位锚”。我们认为将这个术语意译为“物质支撑”或“物质依托”更便于读者理解,因此本文使用“物质支撑”一词。

Coulson, S. 2001.SemanticLeaps:Frame-shiftingandConceptualBlendinginMeaningConstruction[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Coulson, S. & T. Oakley. 2000. Special issue: Conceptual blending [J].CognitiveLinguistics11(3/4).

Coulson, S. & T. Oakley. 2005. Special issue on conceptual blending [J].JournalofPragmatics37 (10).

Damasio, A. 1999.TheFeelingofWhatHappens:BodyandEmotionintheMakingofConsciousness[M]. New York: Harcourt Brace.

Dancygier, B. (ed.). 2006a. Special Issue on conceptual blending [J].LanguageandLiterature15 (1).

Dancygier, B. 2006b. What can blending do for you? [J].LanguageandLiterature15(1): 5-15.

Dancygier, B. & E. Sweetser. 2005.MentalSpacesinGrammar:ConditionalConstructions[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Draaisma, D. 2000.MetaphorsofMemory:AHistoryofIdeasAbouttheMind[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Emmott, C. 2002. “Split Selves” in fiction and in medical “Life Stories”: Cognitive linguistic theory and narrative practice [A]. In E. Semino & J. Culpeper (eds.).CognitiveStylistics[C]. Philadelphia, PA: John Benjamins. 153-181.

Foley, W. F. 2001.AnthropologicalLinguistics[M]. Malden, Mass.: Blackwell.

Fauconner, G. 1985.MentalSpaces:AspectsofMeaningConstructioninNaturalLanguage[M]. Cambridge, Mass.: MIT Press. Rev. 1994. New York: Cambridge University Press.

Faucaonnier, G. 1997.MappingsinThoughtandLanguage[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

Fauconnier, G. & E. Sweetser. 1996.Spaces,WorldsandGrammar[M]. Chicago: University of Chicago Press.

Fauconnier, G. & M. Turner. 2002.TheWayWeThink:ConceptualBlendingandtheMind’sHiddenComplexities[M]. New York: Basic Books.

Gibbs, R. W. 2006.EmbodimentandCognitiveScience[M]. New York: Cambridge University Press.

Goleman, D. 1995.EmotionalIntelligence[M]. New York/Toronto/London/Sydney/Auckland: Bantam Books.

Grady, J. E., T. Oakley & S. Coulson. 1999. Blending and metaphor [A]. In G. Steen & R. Gibbs (eds.).MetaphorinCognitiveLinguistics[C]. Philadelphia: John Benjamins. 101-124.

Hutchins, E. 2005. Material anchors for conceptual blends [J].JournalofPragmatics(37): 1555-77.

Lakoff, G. 1996. Sorry, I’m not myself today: The metaphor system for conceptualizing self [A]. In G.. Fauconnier & E. Sweetser (eds.).Spaces,Worlds,andGrammar[C]. Chicago: University of Chicago Press. 91-123.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1999.PhilosophyintheFlesh:TheEmbodiedMindanditsChallengetoWesternThought[M]. New York: Basic Books.

McAlister, S. 2006. “The explosive devices of memory”: Trauma and the construction of identity in narrative [J].LanguageandLiterature15(1): 91-106.

Microsoft Student with Encarta Premium 2008 (DVD) [Z]. Microsoft Corporation.

Olver, James M. & Todd A. Mooradian. 2003. Personality traits and personal values: A conceptual and empirical integration [J].PersonalityandIndividualDifferences(35): 109-25.

Quinn, N. & D. Holland. 1987. Introduction [A]. In Dorothy Holland & Naomi Quinn (eds.).CulturalModelsinLanguageandThought[C]. New York: Cambridge University Press. 3-40.

Semino, E. 2006. Blending and characters’ mental functioning in Virginia Woolf’s “Lappin and Lapinova” [C].LanguageandLiterature15(1): 55-72.

Sharifian, F., R. Dirven, Ning Yu & S. Niemeier. 2008. Culture and language: Looking for the “mind” inside the body [A]. In F. Sharifian, R. Dirven, Ning Yu & S. Niemeier (eds.).Culture,Body,andLanguage:ConceptualizationsofInternalBodyOrgansacrossCulturesandLanguages[C]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 3-23.

Shore, B. 1996.CultureinMind:Cognition,Culture,andtheProblemofMeaning[M]. New York: Oxford University Press.

Slingerland, E. G. 2005. Conceptual blending, somatic marking, and normativity: A case example from ancient Chinese [J].CognitiveLinguistics16(3): 557-84.

Stevenson, A. 2010.CulturalIssuesinPsychology:AStudent’sHandbook[M]. London/New York: Routledge.

Tobin, V. 2006. Ways of reading Sherlock Holmes: The entrenchment of discourse blends [J].LanguageandLiterature15(1): 73-90.

Turner, M. 2006a. Compression and representation [J].LanguageandLiterature15(1): 17-27.

Turner, M. 2006b. The art of compression [A]. In Mark Turner (ed.).TheArtfulMind:CognitiveScienceandtheRiddleofHumanCreativity[C]. New York: Oxford University Press. 93-113.

陈敏.2009.概念整合理论对小说隐喻的阐释[J].湖北第二师范学院学报(3):18-20,30.

刘佳、周红霞.2010.电影《阿凡达》对于跨文化交际的启示[J].文教资料(4-1):89-92.

刘英凯、廖艳平.2008.概念整合理论对《围城》比喻的解释能力[J].深圳大学学报(人文社会科学版)(1):144-47.

刘正光.2002.Fauconnier的概念合成理论:阐释与质疑[J].外语与外语教学(10):8-12.

欧艳玲.2009.《蝴蝶君》的概念整合建构[J].东方论坛(3):62-65.

沈家煊.2008.语言中的整合现象[J].现代语文(4):4-5.

苏晓军、张爱玲.2001.概念整合理论的认知力[J].外国语(3):31-36.

汪少华.2002.概念合成与隐喻的实时意义建构[J].当代语言学(2):119-27.

王莹、刘丽娟.2008.论概念整合理论和概念隐喻理论的理论互补性[J].高等教育与学术研究(9):145-48.

王文斌.2004.概念合成理论研究与应用的回顾与思考[J].外语研究(1):6-12.

许群爱、康灿辉.2007.概念整合理论对《围城》中新奇隐喻的阐释[J].重庆工商大学学报(社会科学版)(2):127-30.

薛雯.2010.《阿凡达》的叙事构思与传播策略解析[J].文艺争论(3):53-55.

张辉、杨波.2008.心理空间与概念整合:理论发展及其应用[J].解放军外国语学院学报(1):7-14.

张伟帅.2010.用概念整合理论解读《老友记》中的隐喻[J].现代语文(1):77-79.

赵秀凤、刘辰诞. 2009.心理空间理论视角下的“投射”结构及功能[J].外国语(3):8-15.