6种典型农田土壤的锌吸附-解吸特性

2010-12-05窦春英徐温新叶正钱张圆圆吕家珑

窦春英,徐温新,2,,叶正钱,张圆圆,姚 芳,吕家珑

(1.浙江林学院 环境科技学院,浙江 临安 311300;2.陕西省宝鸡市市区河道综合治理委员会,陕西 宝鸡 721003;3.西北农林科技大学 资源与环境学院,陕西 杨凌 712100)

农田土壤是粮食作物和经济作物的最主要生产载体,也是经营强度最大的土壤之一,极易受到有机物和重金属等的污染;不同的农田土壤对污染物的吸附、解吸和缓冲能力不同。锌(Zn)是动植物生长所必需的微量元素,但锌也属于重金属元素之一,过量的锌会危害动植物的生长和健康[1-4]。人类主要通过农田土壤—植物—(动物)—食品的食物链关系获得锌,而土壤对锌的吸附-解吸作用控制了土壤供锌和对锌的缓冲能力,决定了植物由土壤中吸收锌的量和土壤可承受的最大外源锌的量。因此,对土壤锌吸附-解吸特性的研究可以为土壤-植物系统中锌营养调节和锌污染控制提供理论基础和科学依据。中国大部分地区农田土壤存在锌缺乏问题[5],但是长期不当地施用锌肥可能会引起锌在土壤中的富集[6],带来污染隐患。随着工业现代化进程的加快,特别是含锌矿的开采、冶炼或废弃物排放进入农田,则会导致农田土壤锌严重污染[7-8]。有关土壤锌污染的问题已经越来越受到关注[3,9]。国内外关于土壤对锌吸附解吸的研究已经比较多,但对区域跨度大的不同典型农田土壤锌的吸附解吸特性的研究还不多。为此,笔者比较研究了中国西北和东南部地区几种典型农田土壤对锌的吸附-解吸特性,为预测不同农田土壤对锌的供给能力和缓冲能力提供依据,同时为优质清洁农业生产提供指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

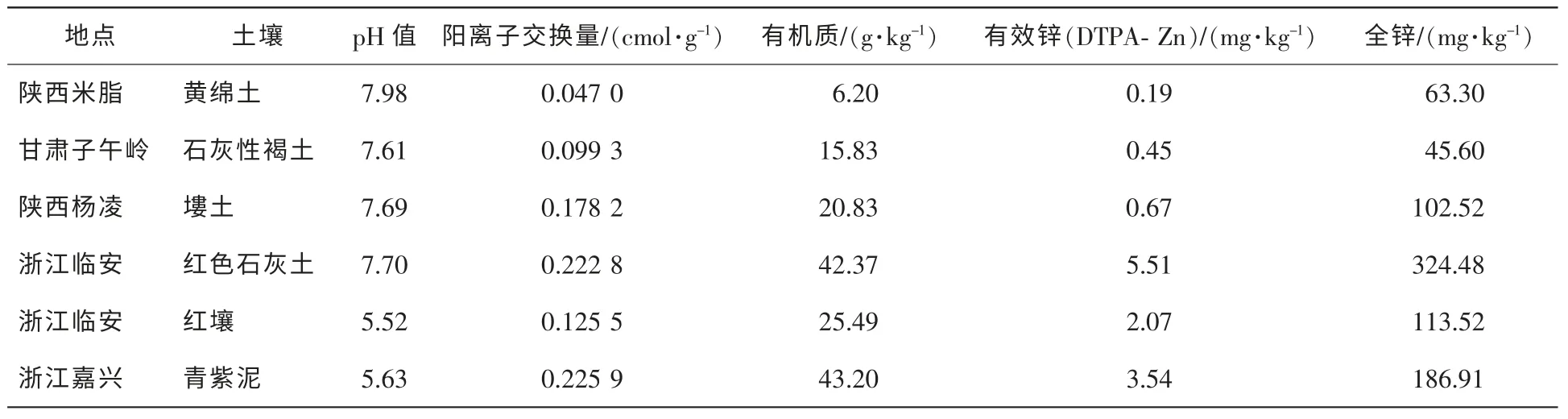

采集中国西北地区和东南地区具有代表性的6种农田土壤,分别为西北的黄绵土、石灰性褐土和塿土,浙江的红色石灰土、红壤和青紫泥,采样深度均为0~30 cm。土样风干后,过1 mm筛备用,土壤基本理化性质用常规方法测定。采样地点情况和土壤基本理化性质见表1。由表1可知,除红色石灰土外,中国东南地区典型农田土壤的pH值明显低于西北地区,而阳离子交换量(CEC)、有机质、有效锌和全锌都显著大于西北地区。

表1 采样点情况与土壤基本理化性质Table 1 Sampling sites and basic soil properties

1.2 试验方法

1.2.1 锌吸附等温线的测定 采用一次平衡法,以0.01 mol·L-1的氯化钙作为支持电解质,初始锌的质量浓度分别为 0,7.466,14.933,29.865,59.730,89.596,119.461 和 149.326 mg·L-1。试验步骤如下:按土液比1∶20,称取土样2.500 g于100 mL塑料离心管中(3次重复·样品-1),分别加入含各系列锌质量浓度(以ZnSO4·7H2O形态加入)的0.01 mol·L-1的氯化钙溶液 50 mL;然后在恒温往返式振荡机上振荡 2 h,震荡频率为 180次·min-1,温度控制在(25±1)℃;取出,放入培养箱中,在(25±1)℃的条件下培育22 h,取出离心 5 min(4 000 r·min-1),取上清液,用原子吸收分光光度计法测定平衡液锌质量浓度。用差减法计算土壤锌吸附量,并与平衡液中锌的质量浓度作吸附等温线。

1.2.2 锌解吸的测定 将上述离心管中的上清液全部倒掉,把吸附过锌的土样和离心管一起立即称量,计算出土样中残留液质量,然后加入25.00 mL 0.01 mol·L-1的氯化钙溶液,在恒温往返式振荡机上振荡2 h,震荡频率为180次·min-1,温度控制在(25±1)℃;放入培养箱中在(25±1)℃的条件下培育22 h后取出,离心5 min(4 000 r·min-1),取上清液用原子吸收分光光度计法测定锌质量浓度,计算土壤解吸的锌量。

2 结果与讨论

2.1 土壤锌的吸附特性

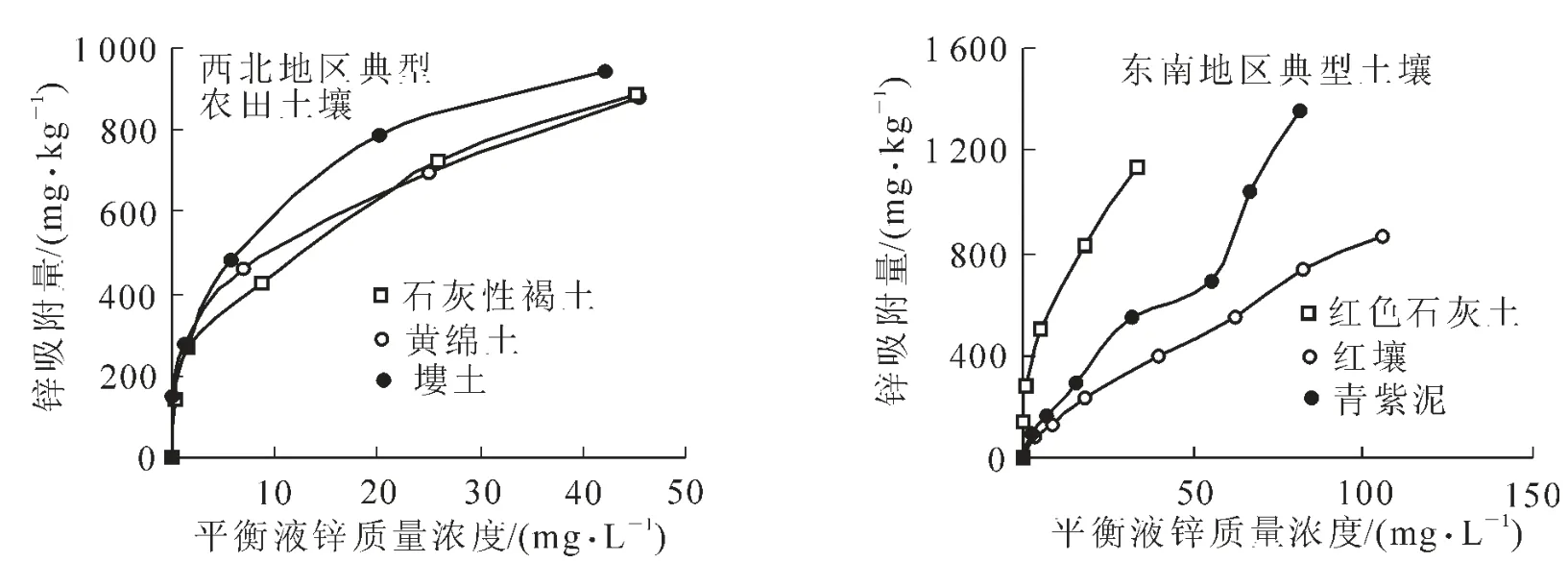

2.1.1 西北地区典型农田土壤锌的吸附特性 由土壤锌吸附等温线可以看出(图1),中国西北地区3种典型农田土壤对锌的吸附随平衡液锌质量浓度的增加而增加,以在低质量浓度时土壤锌吸附量增加迅速,曲线陡升;随着平衡液锌质量浓度的增大,曲线开始平缓延伸。这与Jalali等[10]、李鼎新等[11]、李粉茹[12]研究的石灰性土壤锌吸附等温线相似。黄绵土、石灰性褐土锌吸附等温线的平台区不太明显,当平衡液锌质量浓度大于10 mg·L-1时,黄绵土等温线趋于平缓,但是还有一直上升的趋势;而石灰性褐土当平衡液锌质量浓度大于40 mg·L-1时,曲线开始放缓;塿土有相对明显的平台区,当平衡液锌质量浓度大于30 mg·L-1时,估计曲线进入平缓区。总体来看,中国西北地区典型农田土壤对锌的吸附曲线走势一致,差别不太大。这估计是因为中国西北地区典型农田土壤的pH值差别不大的原因。塿土因阳离子交换量较大,有机质较高,更有利于吸附较多的锌。塿土是经过了历代农民非常长时间的有机耕作后形成的,说明人为有机耕作有利于土壤对锌的吸附。

图1 西北地区与东南地区农田典型土壤锌吸附等温线Figure 1 Zinc adsorption isotherm of the typical soils in northwest and southeast China

2.1.2 东南地区典型农田土壤锌吸附特性 不同性质的土壤对锌的吸附性差别比较大。相关研究发现,pH值可能会影响被吸附锌的形态从而使吸附量随pH值的增大而增加(酸性土pH>6时,最为明显),pH值是影响土壤对锌吸附的最重要因素之一[13]。中国东南地区土壤性质尤其是土壤pH值和西北地区的差别比较大,所以,中国东南地区典型农田土壤对锌吸附性与西北地区的土壤存在很大的差别。从图1可以看出,浙江的红壤和青紫泥吸附特征曲线几乎成直线,红壤在平衡液锌质量浓度大于100 mg·L-1时有趋于平缓的趋势;青紫泥对锌的吸附量一直随平衡液锌质量浓度的增加而增加,这可能是由于红壤和青紫泥的有机质质量分数和阳离子交换量比较高,而pH值又相对较低,极大地提高了土壤对锌的交换吸附。而浙江的红色石灰土因为pH值和西北地区土壤的相近,所以,对锌的吸附性与西北地区的3种土壤相似。在平衡液锌质量浓度较低时,浙江红色石灰土的吸附曲线随平衡液质量浓度的增加而陡升;当平衡液质量浓度大于10 mg·L-1时,曲线开始变缓,但仍呈明显的上升趋势,这和龙新宪等[14]的杭州菜园土壤相似。该菜园,土壤pH 7.15,于20世纪50年代开始种菜。

综合比较中国西北地区和东南地区不同性质、类型土壤对锌的吸附曲线,可以看出,土壤对锌的吸附随平衡液锌质量浓度的增加而增加,4种石灰性土壤(西北地区的黄绵土、石灰性褐土和塿土,浙江的红色石灰土),pH 7.6~8.0,它们的吸附曲线走势相似,当平衡液锌质量浓度较低时(0~10 mg·L-1),吸附曲线陡增,当平衡液锌质量浓度大于20 mg·L-1时,西北地区典型农田土壤对锌的吸附曲线都有趋于平缓的趋势,而浙江的红色石灰土则继续有明显上升的趋势,其锌吸附量也比西北地区土壤大;中国东南地区的红壤和青紫泥的吸附曲线与石灰性土壤明显不同,吸附曲线几乎成直线。供试的红壤和青紫泥pH值相似(pH 5.5~5.6),但是,青紫泥土壤的阳离子交换量和有机质质量分数高于红壤,阳离子交换量近红壤的1倍,因而其锌吸附量也比红壤大。Arias等[15]和Lair等[16]研究发现酸性土对锌的吸附性质决定于阳离子交换量和pH值,并且pH值是影响土壤锌吸附的最主要因素。

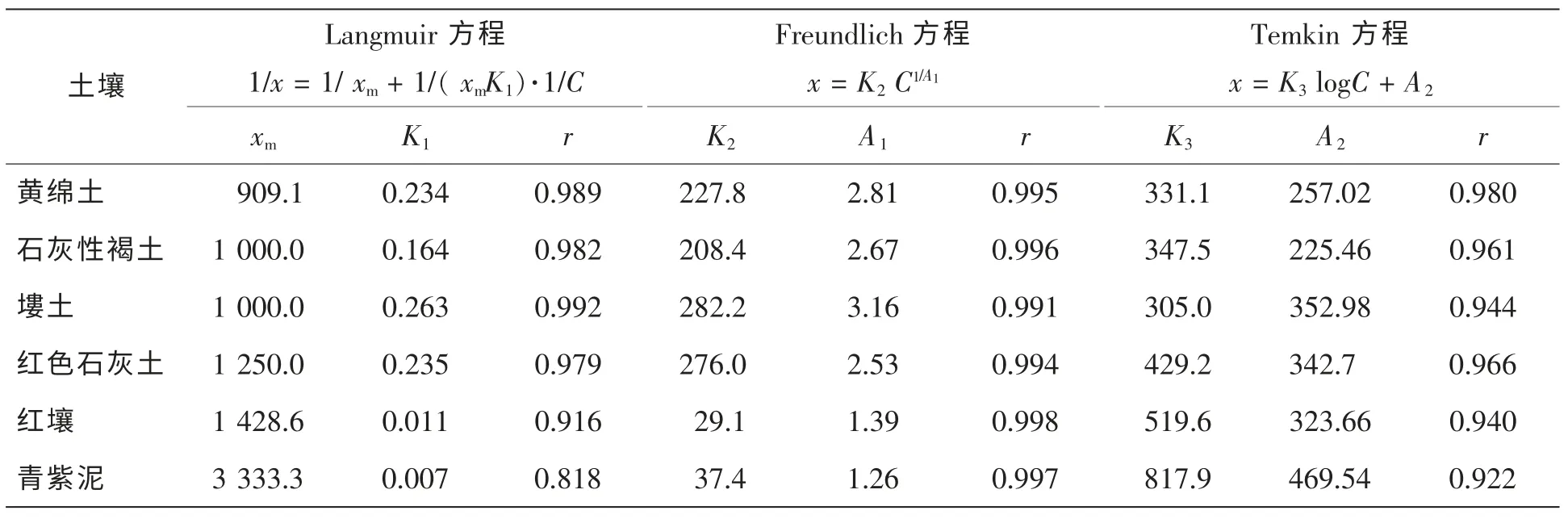

2.2 土壤锌吸附模型的拟合

6种农田土壤对锌的吸附均可用Langmuir方程、 Freundlich方程和 Temkin方程来描述(表2),除了青紫泥Freundlich方程相关系数为0.818,其他相关系数均大于0.900,均达到显著或极显著水平。Temkin方程的拟合度最差,Freundlich方程拟合程度最好,相关系数均大于0.990,这与林玉锁[17]关于土壤吸附锌的Freundlich方程的拟合度明显好于Langmuir方程和Temkin方程的研究结果一致。Arias等[15]研究酸性土表层土对锌的吸附时,也得出土壤对锌吸附Freundlich方程拟合度好于Langmuir方程。

由于从Langmuir方程中可以求出具有物理意义的最大吸附量和最大缓冲容量,因此,在研究土壤吸附特性时,Langmuir方程的应用广泛。通过计算,从表2可以看出中国东南地区农田土壤对锌的最大吸附量(xm)大于西北地区农田土壤对锌的最大吸附量,其中青紫泥的吸附量最大,达到3 333 mg·kg-1,黄绵土的最小(909 mg·kg-1)。另外,pH值相近的黄绵土、石灰性褐土、塿土和红色石灰土的最大吸附量相差不多,红色石灰土的相对比较高,这可能是由于红色石灰土有机质质量分数和阳离子交换量相对其他3种土壤要高,使锌的吸附点位增多的缘故;同理,黄绵土的最大吸附量最小。青紫泥和红壤的最大吸附量之所以大的原因是它的有机质质量分数和阳离子交换量高,这与Harter等[18]和Yuan等[19]的研究结果相符。但Covelo等[20]研究发现pH值是影响土壤对锌吸附的最关键的影响因素,当pH值接近中性时,土壤有机质是吸附锌的重要土壤组分,而在pH值较低时土壤氧化物是影响土壤对锌吸附的重要因素。这2种土壤的高岭石和云母等组分比较多,高岭石和云母等土壤组分相对于土壤其他组分对锌的吸附性更好[21]。

Langmuir方程中的xm与K的乘积可以反映土壤对锌最大缓冲容量,由表1数据可以得出6种土壤(黄绵土、石灰性褐土、塿土、红色石灰土、红壤和青紫泥)对锌的最大缓冲容量依次为:213,164,263,294,16和 25 mg·kg-1,浙江的红色石灰土最高,西北地区的3种土壤又远远高于红壤和青紫泥。

姜永清等[22]的研究表明,Freundlich方程中的常数A可以作为土壤对重金属离子吸附作用力强度的指标,A值越大表示土壤对重金属离子吸附作用力越强。从表2中Freundlich方程的数值,我们可以看出西北地区的土壤吸附作用力大于东南地区的土壤,塿土对锌的吸附作用力最大。从土壤性质上看,石灰性土壤对锌的吸附作用力大于红壤和青紫泥。Lair等[16]研究发现,Freundlich方程中的常数a和K2与土壤中固体颗粒含量和水溶性有机碳量有密切关系。综合来看,中国西北地区土壤的最大吸附量相对东南地区的土壤虽然比较低,但它们的最大缓冲容量和对锌的吸附作用力相对东南地区土壤较大。

综合比较6种土壤的锌吸附等温曲线和土壤锌吸附模型参数分析,造成中国西北地区土壤与东南地区土壤在对锌吸附特性明显差异的关键因素首先是土壤pH值。相关研究结果表明[14,16],pH值对土壤吸附锌影响较大,随着pH值的提高,土壤吸附锌的能力增强,而最大吸附量反而降低。这是因为在pH较低的情况下,锌的吸附主要以离子交换为主,当pH 6.5以上时土壤无机胶体的专性吸附作用才逐渐表现出来。Arias等[15]和Lair等[16]研究发现酸性土对锌的吸附性质决定于阳离子交换量和 pH值,并且pH值是影响土壤锌吸附的最主要因素。阳离子交换量和有机质都比较高是红壤和青紫泥吸附曲线成直线走势,最大吸附量较高,而最大缓冲容量和对锌的吸附作用力较弱的主要原因。供试的中国西北地区3种典型农田土壤和浙江红色石灰土壤pH值均高于6.5,这表明,土壤对锌的吸附主要以无机胶体对锌的专性吸附为主,而无机胶体对锌缓冲能力和配位结合能力都大于有机物,从而造成吸附曲线呈抛物线状,最大吸附量较低,最大缓冲容量较高和对锌的吸附作用力较强。针对4种石灰性土壤,由于浙江红色石灰土壤有机质和阳离子交换量相对较高,使它对锌最大吸附量、最大缓冲容量相对西北地区石灰土较高;但并不是所有土壤有机质都会增加土壤对锌的吸附,Wong等[23]研究发现,当土壤加入外源的可溶性有机质时,土壤对锌的吸附能力明显下降,并且可以增加土壤锌的移动性和毒性,在pH 5~8表现最为明显,当pH值较低时,这种影响效果不大。

表2 6种典型农田土壤锌吸附模型的方程拟合参数Table 2 Soil zinc adsorption properties depicted with Freundlich and Langmuir and Temkin equations

2.3 农田土壤锌解吸特性及与吸附作用的关系

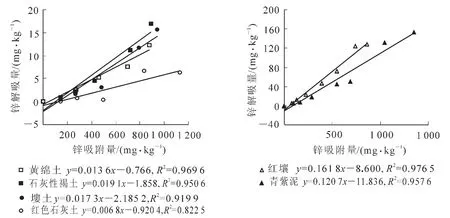

土壤对锌的解吸量随锌吸附量的增加而增加。中国西北地区的3种曲线走势非常相似(图2),在吸附量小于600 mg·kg-1时,解吸曲线上升比较缓慢,但当锌的吸附量增加到一定值时,锌的解吸量急剧增加。这与龙新宪等[14]研究的粉泥土和江涂砂的曲线相似,这3条线性曲线的相关系数都为0.900 0以上,均达到了1%极显著水平。中国东南地区的3种土壤对锌的解吸量也是随锌吸附量的增加而增加,其中红壤和青紫泥的吸附量几乎随吸附量的增加而直线增加,达到极显著相关水平;但红色石灰土壤对锌的解吸曲线线性回归的相关系数只有0.822 5,在吸附量小于1 100 mg·kg-1时,解吸量变化不大,曲线非常平缓,当吸附量大于1 500 mg·kg-1时,曲线陡升。这种现象可能是随着浙江红色石灰土壤对锌的吸附量的增加,对锌的专性吸附逐渐减少,交换吸附的锌的量逐渐增加。当锌的吸附量增加到一定的数值时,锌的吸附由交换性吸附为主代替了以专性吸附为主,由于交换性吸附的锌比较容易解吸,从而使土壤锌的解吸量显著增加,黄绵土、石灰性褐土和塿土等曲线走势的原因也是如此;而红壤和青紫泥对锌的吸附估计一直以交换为主,随着吸附量的增加,解吸量直线上升,这和几种土壤对锌的吸附特性规律相一致。

图2 6种典型农田土壤锌解吸量与吸附量之间的关系Figure 2 Relationship between soil adsorbed and desorbed Zn

从图2中可见,土壤锌的解吸量远远小于土壤对锌的吸附量,这说明土壤对外源锌具有缓冲和固定作用。通过图2中的方程,可以在假设锌解吸量为0时,计算出被土壤固定的锌量:6种土壤(黄绵土、石灰性褐土、塿土、红色石灰土、红壤和青紫泥)对锌的固定量分别为56,97,126,135,55和98 mg·kg-1,其中红色石灰土的锌固定量最高,这与其高pH值、高有机质质量分数和高阳离子交换量的性质相符。

3 结论

土壤对锌的吸附随平衡液锌质量浓度的增大而增加,吸附曲线的趋势首先取决于土壤pH值,pH值相近的土壤,它们的吸附曲线走势相似。石灰性土壤(黄绵土、石灰性褐土、塿土和红色石灰土),在平衡液锌质量浓度较低时(0~20 mg·L-1),土壤对锌的吸附随平衡液锌质量浓度的提高急剧增加,曲线陡;当达到20~50 mg·L-1时,吸附曲线有进入平台区的趋势;中国东南地区pH 5.5~5.6的红壤和青紫泥吸附特征曲线几乎成直线。在土壤pH值相近的情况下,较大的土壤阳离子交换量、较高的土壤有机质和黏粒含量有利于提高土壤对锌的吸附,因而红色石灰土比其他石灰性土壤的吸附能力强,而青紫泥比红壤强。

东南地区土壤对锌的最大吸附量明显高于西北地区,而西北地区土壤对锌的缓冲能力、吸附固定能力和固定量方面强于东南地区土壤;其中浙江红色石灰土壤由于其pH值与西北地区土壤相似,而有机质含量和阳离子交换量又比较高,对锌的缓冲能力、吸附固定能力和固定量也比较高。

土壤对锌的解吸量随吸附量的增大而增加,它们之间的相关性均达到了显著或极显著水平。西北地区土壤在吸附量小于600 mg·kg-1时解吸曲线上升比较缓慢,随后快速上升;浙江红色石灰土在吸附量小于1 500 mg·kg-1时解吸曲线上升一直比较缓慢,随后陡升;而红壤和青紫泥由于其吸附的锌以交换吸附为主,解吸量随吸附量的增加呈现线性增加的趋势。

[1]黄国霞.锌营养缺乏对机体的影响及防治措施[J].现代临床医学,2005,31(5):363-365.HUANG Guoxia.The impact and the preventing countermeasures of zinc deficiency on body[J].J Mod Clin Med,2005,31(5):363-365.

[2]丁小波,文利新,牛同利.微量元素锌的毒性研究[J].微量元素与健康研究,2007,24(6):64-66.DING Xiaobo,WEN Lixin,NIU Tongli.Advances of zinc toxicology research[J].Stud Trace Elem Health,2007,24(6):64-66.

[3]姜丽娜,符建荣,尹一萌,等.农化措施降低污染土壤中锌对作物毒害性的研究[J].水土保持学报,2005,19(3):110-113.JIANG Lina,FU Jianrong,YIN Yimeng,et al.Study on decreasing of zinc toxicity to crop by using agro-chemistry measure in polluted soil[J].J Soil Water Conserv,2005,19(3):110-113.

[4]刘勤,张新,曹志洪.土壤植物营养与农产品品质及人畜健康关系[J].微量元素与健康研究,2001,18(2):71-74.LIU Qin,ZHANG Xin,CAO Zhihong.The relationship between soil-plant nutrition and farm produce quality along with human and livestock health[J].Stud Trace Elem Health,2001,18(2):71-74.

[5]刘铮.我国土壤中锌含量的分布规律[J].中国农业科学,1994,27(1):30-37.LIU Zheng.Regularities of zinc content and distribution of zinc in soils of China[J].Sci Agric Sin,1994 ,27(1):30-37.

[6]魏孝荣,郝明德,田梅霞.长期定位施锌土壤-作物系统锌分布特征研究[J].中国生态农业学报,2005,13(2):96-98.WEI Xiaorong,HAO Mingde,TIAN Meixia.Distribution of zinc in soil-crop system after long term located application of zinc fertilizer[J].Chin J Eco-agric,2005,13(2):96-98.

[7]郑娜,王起超,郑冬.锌冶炼厂周围重金属在土壤-蔬菜系统中的迁移特征[J].环境科学,2007,28(6):1349-1354.ZHENG Na,WANG Qichao,ZHENG Dong.Transfer characteristics of mercury,lead,cadmium,zinc and cuprum from soil to vegetable around zinc smelting plant[J].Environ Sci,2007,28(6):1349-1354.

[8]李静,俞天明,周洁,等.铅锌矿区及周边土壤铅、锌、镉、铜的污染健康风险评价[J].环境科学,2008,29(8):2327-2330.LI Jing,YU Tianming,ZHOU Jie,et al.Assessment of health risk for mined soils based on critical thresholds for lead,zinc,cadmium and copper[J].Environ Sci,2008,29(8):2327-2330.

[9]王宏信,徐卫红,刘吉振,等.土壤中锌镉复合污染及其植物效应研究进展[J].微量元素与健康研究,2005,22(6):50-53.WANG Hongxin,XU Weihong,LIU Jizhen,et al.The advance in the research of compound pollution of Zn and Cd in soil and its influence on plant[J].Stud Trace Elem Health,2005,22(6):50-53.

[10]JALALI M,MOHARRAMI S.Competitive adsorption of trace elements in calcareous soils of western Iran[J].Geoderma,2007,140:156-163.

[11]李鼎新,党廷辉.在MDP和DAP体系中土壤锌吸附的初步研究[J].土壤学报,1991,28(1):24-28.LI Dingxin,DANG Tinghui.Preliminary study on zinc adsorbed by soil in system MDP and DAP[J].Acta Pedol Sin,1991,28(1):24-28.

[12]李粉茹.安徽凤阳几种土壤对锌的吸附[J].土壤通报,2006,37(5):961-963.LI Fenru.Zinc adsorption properties on some soils in Fengyang County[J].Chin J Soil Sci,2006,37(5):961-963.

[13]张会民,吕家珑,徐明岗,等.土壤性质对锌吸附影响的研究进展[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2006,34(5):114-118.ZHANG Huimin,LÜ Jialong,XU Minggang,et al.Advances in soil properties’effect on zinc absorption[J].J Northwest A&F Univ Nat Sci Ed,2006,34(5):114-118.

[14]龙新宪,倪吾钟,杨肖娥.菜园土壤锌的吸附-解吸特性研究[J].土壤通报,2002,33(1):51-53.LONG Xinxian,NI Wuzhong,YANG Xiaoe.Studies on the zinc adsorption-desorption characteristics of vegetable garden soils[J].Chin J Soil Sci,2002,33(1):51-53.

[15]ARIAS M,PEREZ-NOVO C,OSORIO F,et al.Adsorption and desorption of copper and zinc in the surface layer of acid soils[J].J Colloid Interface Sci,2005,288:21-29.

[16]LAIR G J,GERZABEK M H,HABERHAUER G,et al.Response of the sorption behavior of Cu,Cd,and Zn to different soil management[J].J Plant Nutr Soil Sci,2006,169:60-68.

[17]林玉锁.Langmuir,Freundlich和 Temkin方程应用于土壤吸附锌的比较[J].土壤,1994,26(5):269-272.LIN Yusuo.Langmuir,Freundlich and Temkin equation applies to the compared zinc adsorption of soil[J].Soils,1994,26(5):269-272.

[18]HARTER R D,NAIDU R.Role of metal-organic complexation in metal sorption by soils[J].Adv Agron,1995,55:219-263.

[19]YUAN G,LAVKULICH L M.Sorption behavior of copper,zinc,and cadmiun in response to simulated changes in soil properties[J].Commun Soil Sci Plant Anal,1997,28:571-587.

[20]COVELO E F,ALVAREZ N,ANDRADE M L,et al.Zn adsorption by different fractions of Galician soils[J].J Colloid Interface Sci,2004,280:343-349.

[21]COVELO E F,VEGA F A,ANDRADE M L.Competitive sorption and desorption of heavy metals by individual soil components[J].J Hazardous Mater,2007,140:308-315.

[22]姜永清.几种土壤对砷酸盐的吸附[J].土壤学报,1983,20(4):394-405.JIANG Yongqing.Arsenate adsorption properties of some soils[J].Acta Pedol Sin,1983,20(4):394-405.

[23]WONG J W C,LI K L,ZHOU Lixiang,et al.The sorption of Cd and Zn by different soils in the presence of dissolved organic matter from sludge[J].Geoderma,2007,137:310-317.