不同人工林对土壤理化性质的影响*

2010-12-03张金旺李钢铁宋向阳王鹏飞马海波董慧龙

张金旺,李钢铁,2*,宋向阳,王鹏飞,4,马海波,董慧龙

(1.内蒙古农业大学,内蒙古 呼和浩特 010019;2.北京林业大学,北京 100083;3.内蒙古草原勘察设计院,内蒙古 呼和浩特 010051;4.内蒙古气象局,内蒙古 呼和浩特 010051;5.内蒙古万戈监理公司,内蒙古 呼和浩特 010010)

引言

国外对人工林土壤质量的研究已有100多年的历史,主要集中于土壤质量变化的研究〔1〕。1833年和1869年德国对第二代云杉人工林进行了调查,发现连栽导致了林木生产力下降;1923年Weide-mann报道萨克松地区第二、三代云杉林产量下降非常严重;20世纪40年代,Rosa和Kasa发现瑞士和挪威也有类似情况发生〔2〕。然而,通过科学的管理和合理造林技术的实施,连栽不一定必然导致土壤质量衰退,只要经营措施得当,土壤质量还是有可能维持的〔3〕。另外,在某些情况下,人工林地的土壤质量高于其他类型的林地,甚至有助于土壤质量的提高。例如,印度喜马拉雅森林研究所Verma的研究表明,人工林林下土壤肥力明显好于退化林〔4〕。乌兰察布市后山地区豆科草灌木的建植有助于土壤氮素的积累〔5〕。SuYongzhong在科尔沁沙地对不同年龄的小叶锦鸡儿进行了土壤质量研究〔6〕,发现人工小叶锦鸡儿的栽植有利于土壤水分的保持、可以提高土壤有机质的含量、全氮的积累、减少pH值和疏松土壤。

我国关于人工林土壤质量变化的研究始于上世纪五六十年代。通常营造人工林的土壤肥力较低,养分比例失调,不少造林树种出现了生产力衰退现象,如杉木、桉树、马尾松、杨树、长白落叶松、华山松林〔7〕。近10年来,我国研究认为人工林长期连续经营会导致土壤质量的下降〔8,9,10〕。盛炜彤对人工林地力衰退的原因及防治技术的研究成果进行了总结,发现不同树种的人工林都不同程度地存在着林地土壤退化,生产力持续下降的趋势〔11〕。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

试验地选在内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗(简称察右后旗)国有土牧尔台林场。察右后旗位于内蒙古自治区中部,乌兰察布市北部,地理坐标为 E:112°41°′~ 113°30′,N:40°04′~ 41°59′。察右后旗属中温带半干旱大陆性季风气候,是典型的风蚀沙化干旱区。光资源丰富,热量不足,昼夜温差大,多风少雨,寒冷干旱,年均气温 1.3~4.7℃〔5〕,极端最高气温 34.5℃,极端最低气温 -35.2℃,年有效积温2662~2804℃。历年平均日照时数2986.2h。历年平均降水量327.9mm,且降水主要集中在 7~9月份,占全年降水量的79.2%。历年平均蒸发量2186.1mm,是降水量的6.5倍。历年平均相对湿度54%。主风向为西北风,历年平均大风日数61.3d,集中在 3~5月份,年平均风速 4~5.5米/秒〔5〕,最大风速 30.3米/秒。无霜期平均110d,最长132d,最短 84d。林场共包括14个斑块状林带,总占地1200hm2。种植年份为1958~1961年,建植初始株行距为1m×2m,后经间伐变为1m×4m。最初林场在建植人工林时首选树种是小叶杨,后因成活率低而改为榆树,所以在一些榆树林地内有部分存活下来的小叶杨呈带状或零星状分布,小叶杨1958年种植,当年建植时株行距为1m×2m,后由于间伐,且林带自身发生自疏现象,株行距很不规则。

1.2 样地的设置

在试验区内共设6个采样区,每个采样区设3个采样点。A区设在低密度榆树林地内(林内有杨树带穿插分布于其中),密度为940株/hm2;B区设在杨树林带内(穿插分布于榆树林地内)密度为560株/hm2;C区设在杨树林带外缘(外缘为杨树与锦鸡儿带的带间空地);D区设在大片分布规则的高密度榆树林地内,榆树林密度为 2500株/hm2;E区设在2个小林带的带间空地上;F区设在天然草地上,作为对照。

1.3 土样的采集与分析

土壤剖面深度为50cm,分五层取土样,即0~10cm、10cm ~ 20cm、20cm ~30cm 、30cm ~40cm 、40cm~50cm,取样顺序按照由下而上的顺序按层次取样,分别在各个土层的中间部分取土,每个土层取三个平行样。所有样品全部带回实验室进行室内风干,分出杂物处理后进行各指标的测定。分析指标包括土壤有机质含量、机械组成、pH值、全氮、速效氮、全磷、速效磷、全钾和速效钾。测定方法〔12〕如表 1 。

表1 土壤性状的测定方法

2 结果与分析

2.1 物理性质

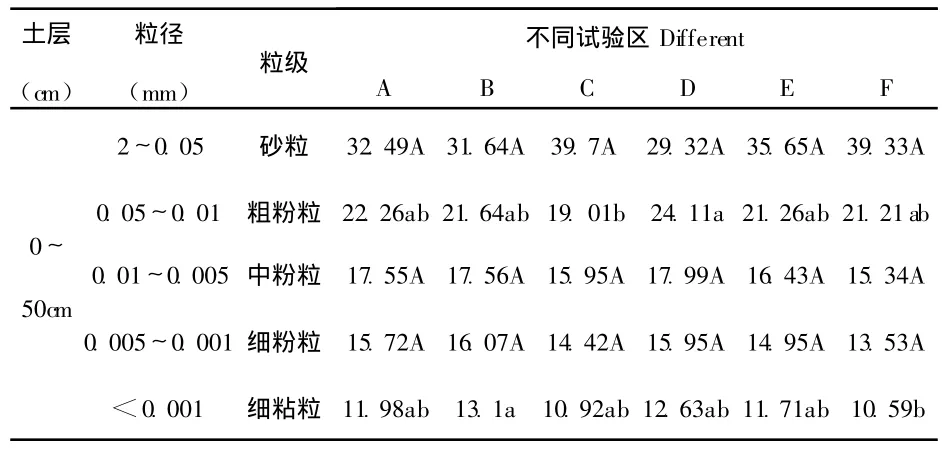

土壤机械组成中砂粒、中粉粒和细粉粒含量在不同试验区没有显著差异(P>0.05)。土壤粗粉粒含量及细粘粒含量在不同试验区有显著差异。粗粉粒含量中,榆树林带间空地的最大,为24.11%,杨树带外缘的最小,为 19.01%,这两个试验区存在显著差异(P<0.05);细粘粒含量中杨树带内的最大,为 13.1%,草地内的最小,为10.59%,这两个试验区存在显著差异(P<0.05)(表2)。

各试验区土壤随粒级的降低而降低,土壤砂粒含量最高,细粘粒含量最低。除粗粉粒含量中,榆树林带间空地明显高于杨树带外缘;细粘粒含量中杨树带内明显高于草地内,其他试验区含量相差不明显。根据中国土壤质地分类:细粘粒含量 <30%,粗粉粒含量<40%,且砂粒含量>20%,土壤质地属于砂壤。

表2 不同试验区土壤粒径百分含量(%)

2.2 土壤化学性质

2.2.1 土壤有机质和PH值

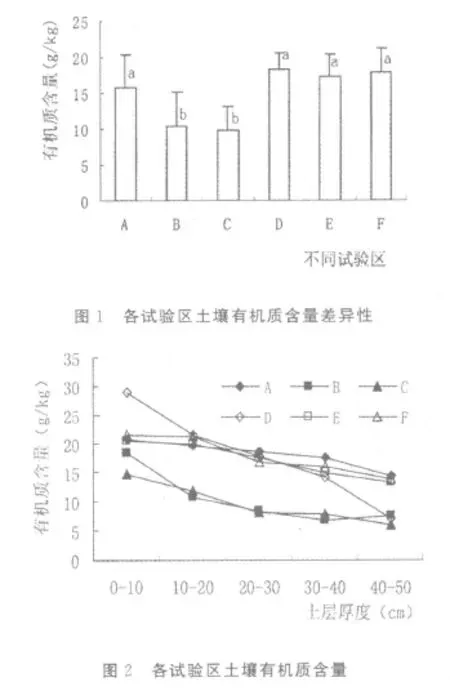

土壤有机质含量变化在各试验区存在显著差异。土壤有机质含量分析中,A、D、E、F、与B、C区有显著差异(P<0.05)(图1),即A 、D、E、F区的土壤有机质含量明显高于B、C的土壤有机质含量。可见杨树林样地的土壤有机质含量比其他研究区的土壤有机质含量明显低,杨树林的生长使土壤有机质含量降低。杨树林的平均土壤有机质含量为10.10g/kg,而对照草地的平均土壤有机质含量为17.97g/kg,相比较于对照草地,杨树林的土壤有机质含量降幅为43.80%。全试验区土壤有机质含量基本在10~20g/kg,在含量丰缺度〔13〕上属于稍缺。由图2可知,各试验区都是随着土层的深入有机质含量一直下降。D区的有机质含量降幅最大,其在第一土层的有机质含量为29.02g/kg,在第五土层的有机质含量为 7.15g/kg,降幅为75.36%。

表3 土壤养分各指标的等级划分

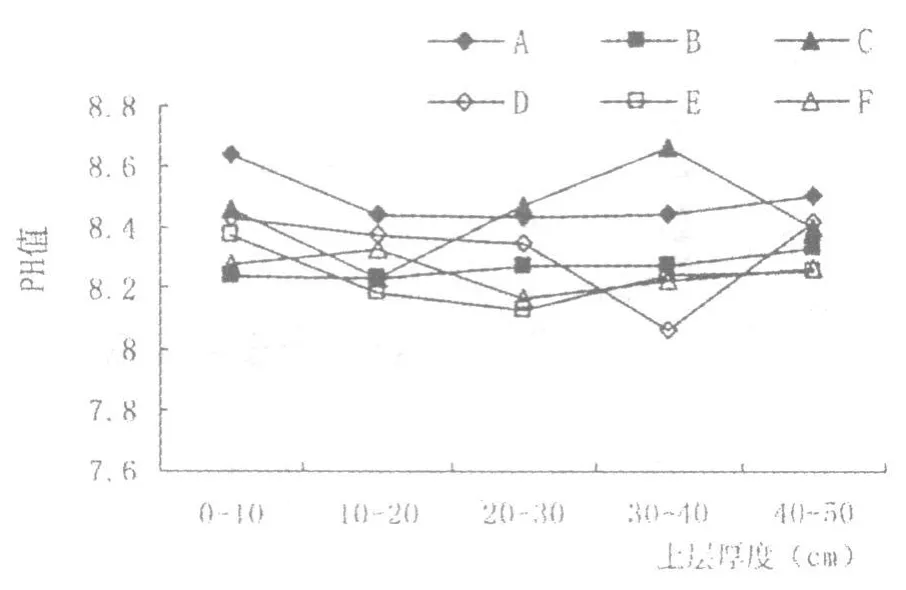

土壤PH值在各试验区也存在明显差异。A区土壤PH值与B、D、E、F区存在显著差异(P<0.05);C区与B、E、F区的土壤PH 值存在显著差异(P<0.05)(图3)。意即低密度榆树林带内土壤PH值显著高于杨树林带内、大片榆树林带内、榆树林带间空地、天然草地的土壤PH值,杨树林带外缘土壤PH值显著高于杨树林带内、榆树林带间空地及天然草地的土壤PH值。就低密度榆树林和杨树林带外缘与对照草地比较,可以说低密度榆树林与杨树林带外缘均使土壤PH值升高;根据中国土壤的酸碱度划分级别,该地区的土壤属于碱性土壤。由图4可知,在第1~2土层,土壤PH 值除F区外,其他各区均一致下降;在第 2~3土层,土壤PH值除B、C区外,其余各区均下降;在第3~4土层,各试验区土壤PH值均升高;在第4~5土层,土壤PH值除C区外,其他各区均一致升高。

图3 各试验区土壤PH值差异性

图4 各试验区土壤不同深度PH值

2.2.2 土壤全氮和速效氮

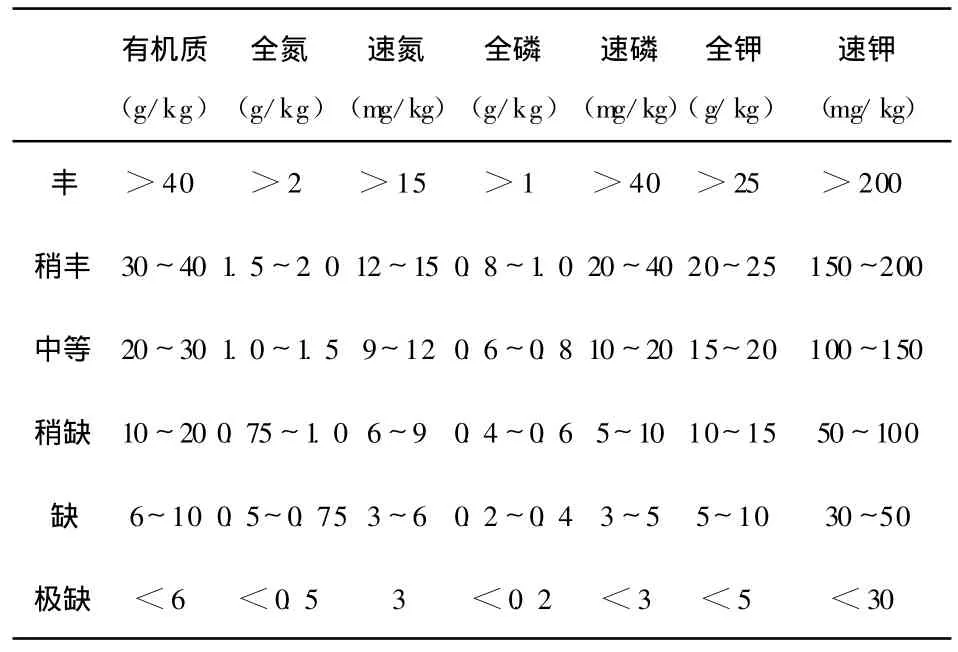

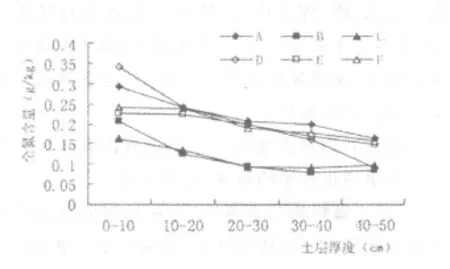

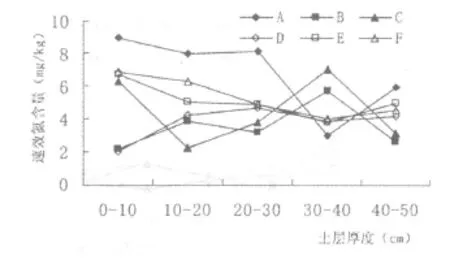

土壤全氮和速效氮在各试验区不存在显著差异。土壤全氮含量随土层深度的增加而降低。其中降幅最大的为D区,其在第l土层的全氮含量为0.34g/kg,在第5土层的全氮含量为0.09g/kg,降幅为 73.87%。全氮含量基本在 0.09~0.34g/kg之间,各试验区从A到F的平均值分别为:0.22g/kg、0.12g/kg、0.11g/kg、0.21g/kg、0.19g/kg、0.20g/kg。总体上看全氮含量很低,在含量丰缺度上属于极缺〔13〕。土壤速效氮含量在第1~2土层,除B、D区外,其他各试验区均下降;在第2~3土层,A 、C、D区速效氮含量升高,B、E、F区速效氮含量下降;在第3~4土层,除 B、C区外,其他各试验区均下降;在第4~5土层,除B、C外,其他各试验区均升高。土壤速效氮含量基本在3~6mg/kg之间,各试验区从A到F的平均值分别为:6.80mg/kg、3.51mg/kg、4.48mg/kg、3.78mg/kg、5.09mg/kg、5.30mg/kg。总体上看速氮含量也是很低,在含量丰缺度上属于缺〔13〕。

图5 各试验区土壤不同深度全氮含量

图6 各试验区土壤不同深度速氮含量

2.2.3 土壤全磷和速效磷

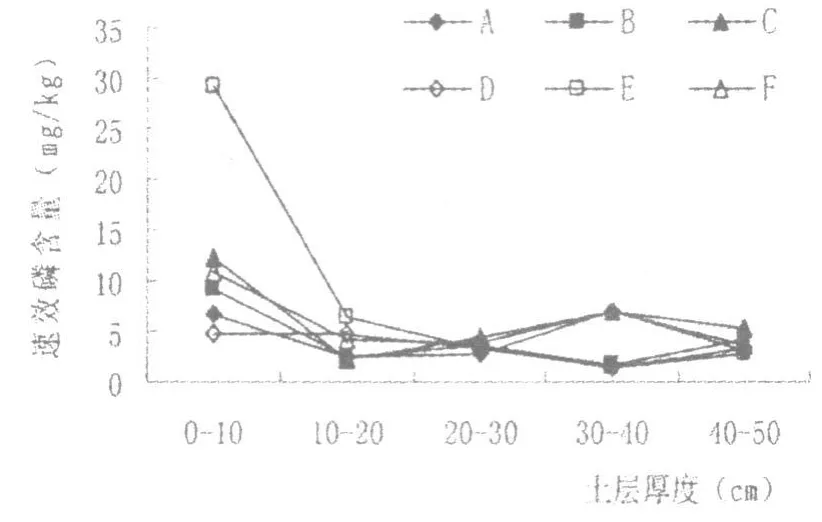

土壤全磷和速效磷在各试验区不存在显著差异。土壤全磷在第1~2土层,C、D、E区降低,A、B、F区升高;在第2~3土层,除C区外,其他各试验区均降低;在第3~4土层,除B、F区外,其他各试验区均升高;在第4~5土层,除B区外,其他各试验区均降低。土壤全磷含量基本在0.18~0.47g/kg之间,各试验区从A到F的平均值分别为:0.38g/kg、0.33g/kg、0.25g/kg、0.35g/kg、0.36g/kg、0.29g/kg。总体看全磷含量很低,在含量丰缺度上属于缺〔13〕。速效磷含量除在 30~40cm处有小的波动,整体趋势是降低,且在第1~2土层降幅最大,其中E区从29.06mg/kg降到6.27mg/kg,降幅为78.44%。土壤速效磷含量基本在2.47mg/kg~12.22mg/kg之间,各试验区从A到F的平均值分别为:4.38mg/kg、4.21mg/kg、6.23mg/kg 、3.55mg/kg 、8.55mg/kg 、5.91mg/kg 。速磷含量也很低,在含量丰缺度上属于稍缺或缺〔13〕。

图7 各试验区土壤不同深度全磷含量

图8 各试验区土壤不同深度速磷含量

2.2.4 土壤全钾和速效钾

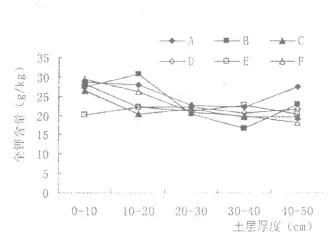

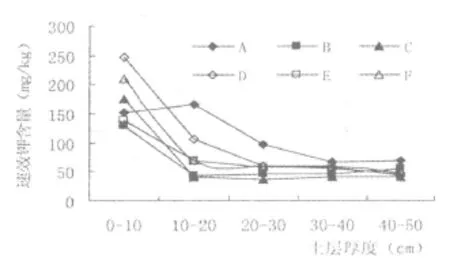

土壤全钾和速效钾在各试验区不存在显著差异。土壤全钾在第1~2土层,除B、E区升高,其余各试验区均下降;在第 2~3土层,除C、D区升高,其余各试验区均下降;在第3~4土层,除 E区升高,其余各试验区均下降;在第4~5土层,除 E、F区下降,其余各试验区均升高;全钾含量基本在16.61g/kg~30.71g/kg之间,各试验区从A到F的平均值分别为:25.86g/kg、23.58g/kg、21.58g/kg 、22.99g/kg 、21.31g/kg 、22.95g/kg 在含量丰缺度上属于稍丰〔13〕。速效钾含量除在第1~2土层,A区有所升高,整体趋势还是随着土层深度的增加,各试验区速效钾含量下降。其中在第1~2土层,速效钾含量下降幅度最大,降幅都在80%左右。速效钾整体含量基本在 43.20mg/kg~246.98mg/kg之间,各试验区从A到F的平均值分别为 :110.45mg/kg、63.98mg/kg、67.67mg/kg 、103.18mg/kg、73.16mg/kg、89.62mg/kg。在含量丰缺度上属于中等〔13〕。

图9 各试验区土壤不同深度全钾含量

图10 各试验区土壤不同深度速钾含量

3 讨论与结论

上述分析表明,不同种类、密度的人工林对土壤各营养元素有不同影响,其中,在有显著差异的分析中,低密度榆树林带内(A区)土壤PH值显著高于杨树林带内(B区)、高密度榆树林带内(D区)、榆树林带间空地(E区)、天然草地(F区)的土壤PH值,杨树林带外缘(C区)土壤PH值显著高于杨树林带内(B区)、榆树林带间空地(E区)及天然草地(F区)的土壤PH值。就低密度榆树林和杨树林带外缘与对照草地比较,可以说低密度榆树林与杨树林带外缘均使土壤PH值升高;根据中国土壤的酸碱度划分级别,该地区的土壤属于碱性土壤。土壤有机质含量分析中,即低密度榆树林带内(A区)、高密度榆树林带内(D区)、榆树林带间空地(E区)、天然草地(F区)的土壤有机质含量明显高于杨树林带内(B区)、杨树林带外缘(C区)的土壤有机质含量。可见杨树林样地的土壤有机质含量比其他研究区的土壤有机质含量明显低,相比较于对照草地,杨树林的生长使土壤有机质含量降低。在氮、磷、钾方面,各研究区含量没有显著差异,基本是在第1~2土层降幅最大;除了全钾含量属于稍丰,速钾含量属于中等外,其他营养元素均低于全区平均水平。

通过对内蒙古察哈尔右翼后旗国有土木尔台林场土壤理化性质的研究,结果表明:

(1)土壤粗粉粒含量中,榆树林带间空地的土壤粒径明显高于杨树带外缘;杨树带使土壤细粘粒含量增加,其他试验区土壤粒径含量相差不明显。

(2)高密度榆树林下及草地的土壤有机质要明显高于杨树林下的土壤有机质,但其有机质含量都低于全区非耕地土壤平均水平;杨树林的生长使土壤有机质降低。

(3)高密度榆树林下草地的土壤PH值明显低于杨树及小密度榆树林带的土壤PH值;低密度榆树林与杨树林带外缘使土壤PH值升高。

(4)土壤氮、磷、钾含量只有钾含量相对可观,氮、磷含量都处于全区非耕地土壤养分含量较低水平。

〔1〕JulianEvans.Long-termproductivity,offorestplantation-statusin1990.IUFR0,19thworldcongressproceedings,Divison1,Volume1,1990,165-180.

〔2〕张昌顺,李昆.人工林地力的衰退与维护研究综述〔J〕.世界林业研究,2005,18(1):17-21.

〔3〕陈立新.落叶松人工林土壤质量变化规律与调控措施的研究〔D〕.北京:中国林业科学研究院,2003.

〔4〕Verma,R.K,Kapoor,K.S.,Rawat,R.S.etc.Analysis ofplantdiversityindegradedandplantationforestsin KuniharForestDivisionofHimachalPradesh.Indian JournalofForestry,2005.28(1):11—16.

〔5〕兰云峰,索亚林,雷霈雯,于俊平,高艳云.人工灌丛草场土壤理化性状的变化〔J〕.内蒙古草业,1998,No.4:39-44.

〔6〕 SuYongzhong,ZhaoHalin.Soilpropertiesandplant speciesinanagesequenceofCaraganamicrophylla plantationsintheHorqinSandyLand,northChina.EcologicalEngineering,2003.20(3):223-235.

〔7〕陈代喜,莫泽莲.人工林地力衰退研究进展〔J〕.广西林业科学,2000,29(3):115-118.

〔8〕方奇.杉木连栽对土坡肥力及其林木生长的影响〔J〕.林业科学,1987,23(4):389-396.

〔9〕杨承栋,焦如珍.杉木人工林根际土壤性质变化的研究〔J〕.林业科学,1999,35(6):2-9.

〔10〕张鼎华.人工林地力的衰退与维护〔M〕.北京:中国林业出版社,2001.

〔11〕盛炜彤.人工林地力衰退研究〔M〕.北京:中国科学技术出版社,1992.

〔12〕鲍士旦.土壤农化分析〔M〕.北京:中国农业出版社,2005.34—110.

〔13〕佚名.土壤养分含量分级与丰缺度指标,第二次全国土壤普查技术规程〔Z〕.1996.