浅析亲子关系与大学生心理健康*

2010-12-02雷静辉

雷静辉

(上海欧华职业技术学院,上海200233)

浅析亲子关系与大学生心理健康*

雷静辉

(上海欧华职业技术学院,上海200233)

大学生心理问题是社会普遍关注的问题之一。在临床心理咨询中,学生很多心理问题的产生追本溯源都与其所在家庭的亲子关系相关,其中夫妻关系和家庭教养方式是影响亲子关系的重要因素。笔者从认知调整的角度,协助大学生改善家庭关系,摆脱心理的困扰。

家庭;大学生;亲子关系;心理健康

在高校心理咨询室面对大学生的各种困扰,比如抑郁、焦虑、情感、人际关系、求职择业等等。很多心理问题的产生追本溯源都与其所在家庭的亲子关系紧密相关。绝大多数大学生虽已离开父母在外求学,但是亲子关系仍然与大学生的身心发展有紧密的关系。一方面,大学生深层次的亲密依恋、安全感与归属感来自于早年的亲子互动;另一方面,随着自身的成长,大学生的自我意识越来越强烈,独特的情绪体验,对新的生活模式与行为方式有了更多的选择,但他们的处世态度、情绪表达、人际交往方式等等,往往会延续幼年时期从父母那里学习而来的经验。同时,在大学生走入社会的过程中,来自家庭的鼓励和支持是不可替代的力量。对于每一个人,亲情是永远的牵绊。

一、家庭基本三角关系

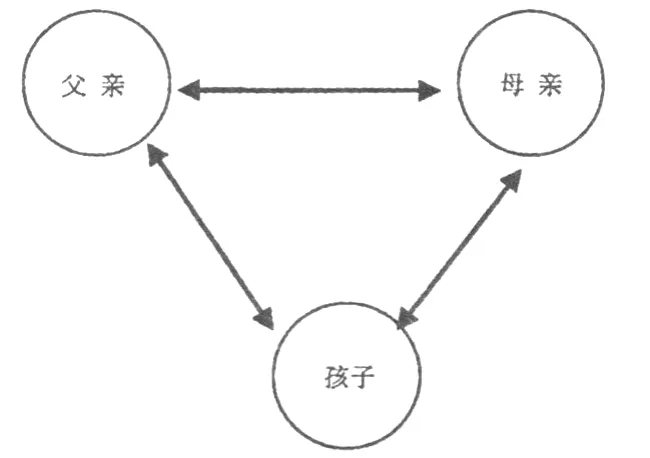

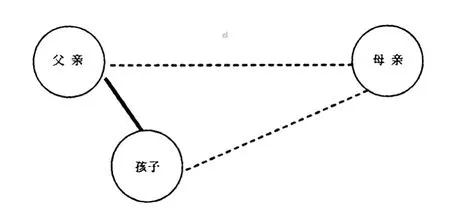

孩子如何感知这个世界?这个世界是友善的还是冷漠的?是非对错,孰重孰轻?如何取舍?孩子与这个世界的交流是从家庭、与家人的相处沟通开始的。从孩子出生,就必定是某个基本三角关系的一部分:父亲、母亲和孩子(见图1)。尤其是在中国大陆地区1979年推行独生子女政策以来,三人核心家庭成为主要的家庭结构。

在这个基本三角关系中,孩子获得生存所需的食物,从心理层面来看,更重要的是孩子第一次体验到安全、爱,逐渐了解自己。在生命的开始,孩子还没有独立意识,不能区分人我之间的差别,此时需要外界不断的肯定,以帮助孩子确定自己。这也是部分有过早年被遗弃经历,或者寄养在外没有得到很好照料的学生自我价值感低、缺乏安全感的原因,他们很小就感受到“我是不被爱的”。

孩子长大成人后,其心理状态保持幼年时期与父母的依恋关系。美国心理学家鲍尔比(Bowlby,1907~1990)提出依恋理论最早是用来解释婴儿与其养护者之间的情感关系的,但他相信“依恋在人的一生中都起着重要的作用”。婴儿每天在与养护者的相互作用中形成了对成人的预期,婴儿虽不能用语言表达,但他们会通过啼哭、观察“询问”,如果父母注意到孩子的需求,则孩子会感到被爱、安全、自信,并会从事探索周围环境、与他人玩耍以及交际的行为。但是,如果父母漠视孩子的需求,则孩子会体验到焦虑等情绪,并且表现出各种依恋行为:从用眼睛搜寻到主动跟随、呼喊。这些行为会一直持续下去,直到孩子重新建立与所依恋对象的足够的身体或心理亲近水平,或者直到孩子“精疲力竭”。鲍尔比相信,在这种无助的情境中孩子会体验到失望和抑郁。正是在这种家庭基本三角学习情境中,孩子了解了可以期望从别人那里得到什么,哪些得不到,怎么与别人打交道,可以预期从自己身上得到什么,可以给予别人什么,以及人们对他抱有哪些期待。这种期待和体验渐渐发展成一种“内部工作模式”,最后转变为一种无意识、自动化的运作。随着年龄的增长,个体倾向于用已有的内部工作模式去理解新的信息,早期经验就是这样对个体日后的发展起作用。

图1 家庭基本三角关系

大学生的早期依恋经验,对日后的心理和人格的发展有着重要的影响。如抑郁、焦虑、恐惧、人格问题、情绪表达和控制、无法与他人建立亲密关系等都与其不安全依恋有很高的相关性。

二、影响亲子关系的因素

家庭三角关系,是孩子与父母形成安全依恋的基础环境,而父母对孩子的行为会直接影响孩子的行为。亲子沟通方式对大学生的人格发展、习惯养成紧密相关。而夫妻关系和家庭教养方式是影响亲子关系的重要因素:

(一)夫妻关系对亲子关系的影响。

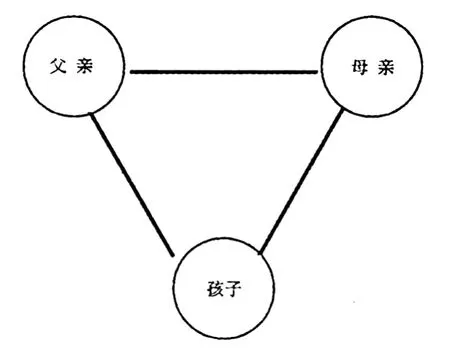

如果在家庭基本三角关系中,夫妻与孩子三者之间构成一个稳定的等边三角形(见图2),三个人分别是三角形的三个顶点。也就是说,三者之间的情感距离大致是相等的。这样的家庭关系,才会平衡。家庭中的每一个个体既能建立起亲密关系,又能保持其独立性,家庭成员感到温暖而自由,这对孩子的心理成长是有利的。

图2 稳定型家庭三角关系

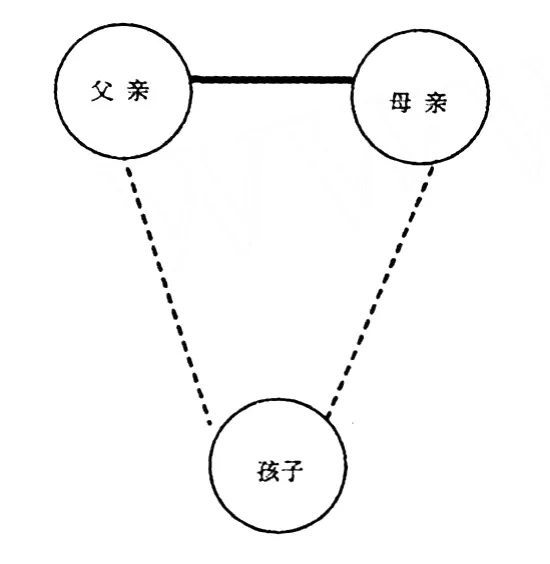

如果夫妻之间关系过于紧密(见图3),孩子长期被疏远,被冷落,那么孩子就会感觉孤独,失落,“我是不重要的”、“我是不被重视的”,容易缺少安全感。长大后,容易情绪低落,对人缺乏信任,难以与他人建立亲密关系,习惯于与人保持距离。

图3 父母紧密型家庭三角关系

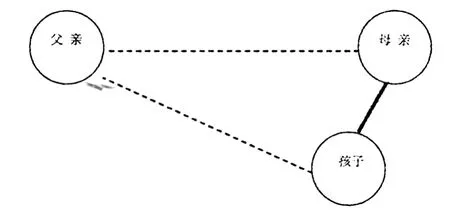

目前常见的冲突型家庭关系是:夫妻中的一方在外忙于工作应酬,照顾家庭的时间太少,夫妻关系紧张,而另一方与子女的关系过于亲密。感情失落的一方,会通过对孩子的过度关注来获得补偿,一方与子女的关系紧密,第三方更为疏远。这样的家庭三角关系严重失衡(见图4、图5),孩子难免被卷入夫妻矛盾中。孩子常常扮演“家庭拯救者”的角色。父母间的关系紧张,使孩子感到不安和忧虑。有的父母不能很好地控制自己的情绪,因为挫折或不顺心的事,便牢骚满腹,甚至互相打骂。孩子会认为亲人在相互仇视,家庭将会破裂。有些孩子会归咎于自己;有些孩子过度忠于某一方;有些孩子会通过离家出走、逃学、沉迷网络等。有的父母无意识会利用孩子来反对另一方,在孩子面前指责、贬低另一方,把孩子卷入了夫妻的“战争”之中,对于年幼的孩子来说,他根本还不能理解这是怎么回事,但会引起孩子内心的愤怒、愧疚、甚至羞耻感,造成心理冲突。

图4 冲突型家庭三角关系

图5 冲突型家庭三角关系

(二)家庭教养方式对亲子关系的影响。

家庭教养方式是指家庭长者尤其是父母在与子女交往的过程中形成和发展的教养观念、教养行为及其对子女的情感表现的一种组合方式。父母教养方式直接影响亲子关系,对子女的个性、人际交往能力等方面的发展起重要的影响作用。目前,我们把家庭教养方式分为四类:民主型、专断型、纵容型、放任型。

1、民主型:此类家庭里,能够尊重孩子观点,以合理、民主的方式管理孩子。在这类亲子沟通中,父母和子女既可以亲密、也可以独立。父母对孩子怀有较高但又合理的“期望”,同时也能给予孩子慷慨的“帮助”。家庭实施的种种“规则”或“规矩”由家长和孩子两方面一起商量制定,故孩子不但知晓“应该”做什么,更明白“为何”这么做。一般来说,在这种充满了民主气氛的家庭中,孩子更可能学习奋发、努力、主动,心理素质也较好,较能应付种种挑战和压力。

2、专断型:此类家庭里,父母提出许多规则和命令、通过权力而不是道理迫使孩子服从。父母处于主宰地位,孩子成长过程中的一切从学习,专业,就业,结婚都由父母决定,一手操办。父母理所当然的认为自己的经验会给孩子带来无尽的好处,孩子永远是孩子,不能自己去决定自己的前途。父母常常以说教、命令乃至体罚来强迫孩子听大人的话。这样的家庭,孩子有种向外逃离的愿望,最容易出现叛逆,离家出走的行为。一方面,孩子认为父母不理解自己;另一方面,父母认为自己为了孩子,孩子还不理解,也很委屈。同时由于家长事事插手,孩子没有自己的决定权,孩子往往容易产生受“压制”的感觉,孩子自尊心和自信心的严重缺乏。

3、纵容型:此类家庭里,父母较少规则和要求、给予孩子过多娇惯和自由。这类家庭父母和孩子“黏合”在一起,父母对孩子的“期望”过低,甚至低到孩子完全没有了生活目标和对自身的严格要求,但提供给孩子的替代行为过多。此类家庭,使得孩子大多缺乏独立性、拼搏精神和责任感,容易受到社会不良习气的影响,缺少战胜困难或挫折的勇气和信心。纵容型家庭的冲突经常会这样:父母认为“家里什么事情都不让你做,好吃好喝好穿的都给你,就想不让你分心学习,可你怎么考得这么差?”孩子虽衣食无忧,也会产生负罪感,家庭矛盾就产生了。所以这类家庭不利于孩子的成长,当孩子进入大学、面对社会的时候会感到难以应对,很多问题就会暴露出来。

4、放任型:在放任型家庭里,父母与子女之间缺少沟通,冷漠放任、不关心孩子的未来发展,漠视孩子的内心世界和需要。父母与孩子处于各自的生态圈,亲子关系完全分化,甚至于分裂。在此类家庭里,家长既对孩子没有什么“期望”,也不愿提供任何具有实际意义的“帮助”。在此家庭氛围下,孩子有少部分自强不息最后成材,但大多数学习消极,品行不端,甚至较有可能沦为“问题少年”。对孩子漠不关心,放任自流,养成孩子冷酷、易怒、攻击、情绪不安等心理。

三、协助大学生改善亲子关系

在幼年时期,亲子关系主要是父母起主导作用,儿童处于被动接受地位。随着生理发育的基本成熟,心理也逐渐由幼稚向成熟发展,大学生的自我意识逐渐清晰,独立意识也日益增强,能从自身角度来观察问题和发表看法。在此阶段,亲子关系的双向互动性不断增强,父母和子女都须要经历一个调整过程。大学生具备了比中学阶段发挥更多个人作用的基本条件。大学阶段,如何协助学生改善与父母关系呢?家庭治疗模式很多,但大学邀请家庭主要成员参与治疗的难度较大,多数情况下是从对学生本人进行认知调整,我们相信家庭三角关系中一点的改变会带来整个家庭系统的改变。

第一,协助大学生抽离父母之间的矛盾

常常有学生咨询:“我怎么才能改变父母之间的关系?”这其实是一种自恋的想法。需要澄清的是,在家庭系统中,夫妻关系是核心。协助学生看到自己对父母的影响其实没有以为的那么大,即便有时候看上去他们处于家庭的中心,也是父母把他们放在那个位置,并不能从根本上改变父母之间的关系。尤其是在一些家庭里,父母与子女之间的角色倒置,父母是控制不住情绪、随心所欲的“孩子”,而子女成为善于为父母考虑、照顾父母情绪的“父母”。在这种家庭关系中,卷入过多的子女需要适当抽离出来。帮助学生了解家庭成员各自的权利、义务、角色,把父母之间的问题交给他们自己去处理,只有这样学生才能真正面对自己的感受和生活,也减轻他们因过度承担父母关系之间的责任而产生的焦虑、抑郁、痛苦等负面情绪。在平衡而稳定的家庭关系中,每个成员都应承担起自身责任,并保持自身的相对独立性。

第二,协助大学生处理和父母之间的冲突

在长期争吵的家庭中,家长和学生往往有种观念,一旦发生冲突,就是对感情的严重伤害,就是“不爱父母了”、“父母不爱我了”。其实,亲子之间有不同的意见,发生冲突是正常现象,冲突本身未必不好。在这世上没有两个人是完全一样的,因此没有两个人对同一事物的看法完全一样,即便是在有血缘关系的父母与子女之间,有人坚持要对方接受自己的看法,冲突便会出现。不要害怕冲突。重要的是要敢于面对冲突,主动与双亲沟通,表现出妥善解决的诚意,说明双方产生意见的原因和背景。

同时,协助大学生注意与父母沟通过程中,传递的语言和非语言信息。培养大学生和父母之间良好态度与沟通能力,正确有效地表达自己的感受和想法,避免冲突。

第三,协助大学生读懂父母爱的语言

有些父母爱孩子爱得过分,把孩子纳入自我范畴,忘了彼此的边界,以为孩子的问题就是自己的问题(如:专断型、纵容型家庭)。为了孩子的生活、学习、交友等等,内心不安,但不是所有的父母都能以孩子能接受的方式表达爱。协助学生读懂父母爱的语言,让学生不同的角度正面解读父母的行为,由憎恨、抱怨转化为欣赏、感激。比如,有些学生会特别依恋父母中的一个,排斥另外一个,以为一个对自己好,一个对自己不好。让他察觉到两种类型的爱的存在都是很重要的,该感谢的不是溺爱孩子的一方,而要感谢那个敢于苛求的一方,因为苛求的爱赋予孩子责任感、独立性、自主精神等等。

家庭是个能量的蓄水池,能缓冲生活的压力、疏导负面的情绪、减轻心灵的冲击,必要时给予家庭成员支持;当然,亲情有时候也会造成伤害,亲子互动有这样或者那样的矛盾冲突。只要父母与子女双方能保持平和之心,学习表达并读懂彼此爱的语言,亲情间再激烈的冲突也会化于无形。

[1][美]维吉尼亚·萨提亚,等.萨提亚家庭治疗模式[M].世界图书出版公司,2009.

[2]李子勋.陪孩子成长[M].北京:中国广播电视出版社,2006.

[3]张海燕.上海高校学生心理健康与发展研究报告[M].上海:上海人民出版社,2008.

[4]任慧娟.建立弹性式的亲子关系有利孩子成长[J].教育导刊,2007,(3).

[5]张秋凌,邹泓.成人依恋研究在促进早期亲子关系中的应用[J].中国心理卫生杂志,2004,18(15).

[6]叶一舵,白丽英.国内外关于亲子关系及其对儿童心理发展影响的研究[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2002,(2).

2010-06-17

雷静辉(1980-),女,湖南益阳人,硕士研究生,助教。