情绪变化的最近发展区探讨*

2010-11-29任俊,周凌,罗劲

任 俊, 周 凌, 罗 劲

(1.浙江师范大学教师教育学院,浙江金华 321004;2.中国科学院心理研究所,北京 100101)

情绪变化的最近发展区探讨*

任 俊1, 周 凌1, 罗 劲2

(1.浙江师范大学教师教育学院,浙江金华 321004;2.中国科学院心理研究所,北京 100101)

通过总结过去的情绪研究成果,把个体的情绪分为四个组成区域:原始状态区 (zone of primal fettle,简称 ZPF)、自我防御区 (zone of self defense,简称 ZSD)、外力援助区 (zone of outer help,简称 ZOH)和崩溃区 (zone of breakdown in emotion,简称 ZBE),并在此分类基础上提出了情绪最近发展区 (zone of prox imal de2 velopment,ZPD)概念及相关理论。ZPD理论认为,人的 ZSD和 ZOH共同组成了情绪的 ZPD,只有处于 ZPD区域内的情绪影响才有可能被个体所接受。但在这一接受过程中,情绪影响所消耗的自我心理能量和个体对该情绪影响的接受度有一定的关联。同时,ZPD内的两个组成成分会相互转化,其转化的结果便是心理学过去研究所得到的钢化效应和敏化效应。ZPD理论不仅梳理了过去情绪研究的结果,还有助于解释过去情绪研究中所出现的一些困惑。

情绪结构;最近发展区;过度救助

情绪研究一直是心理学研究的一个重要领域,尽管心理学已在这一领域取得了大量的研究成果,但情绪研究依然存在一些困惑,这些困惑主要体现在以下两个方面:

第一是心理辅导领域存在的困惑。目前面对情绪障碍的心理辅导,不同的辅导者常常采用不同的辅导方法,许多方法之间甚至相互对立。如面对一个经历了负性事件 (如亲人的去世、失业、失恋等)的辅导对象,有的辅导员要求其大声哭泣、让对象把自己的悲痛释放出来,而有的辅导员却要求对象要坚强、要快乐起来。针对这一现象,有人甚至这样评价心理学:心理学有时是有点让人哭笑不得。

第二是关于积极情绪和消极情绪到底哪个更有利于人的发展的困惑。美国心理学家阿罗伊等人[1]的研究结果表明,相比于乐观的个体,抑郁的个体对自我的认知更准确,存在所谓的“结果接近效应”或“消极实在主义”(outcome2density effect or depressive realism)。[2]尽管阿罗伊等人的这一研究结果有点让人感到沮丧,但随后的一系列研究还是证实了他们的研究结论是正确的。[3]然而到了 1998年,另一个美国著名心理学家弗雷德里克森 (1998)却提出了积极情绪扩建理论 (the broaden2and2build theory of positive emotions),[4]她认为积极情绪可以增加个体即时的思想和行为资源,并在此基础上建构起个体持久的发展资源,她同样用一系列结构巧妙的心理学实验证明了自己理论的正确。

情绪研究领域所出现的这些困惑一方面是心理学研究所面临的一种纠结或一种尴尬,但在一定意义上,这些纠结或困惑实际上也是一种暗示,暗示在情绪研究领域可能还存在着某种规律性的东西没有被发现。如果说本世纪之前的情绪研究还局限于一个个实验个案的话,那今天的情绪研究已经到了可以把以前积累的实验个案进行合并的时机了。为此,我们在对此前众多情绪研究实验进行审察的基础上,提出了情绪的最近发展区(zone of prox imal development)概念,即情绪变化存在一个最近发展区,只有当外在影响处于最近区之中时,它才能取得最好的影响效果。下面我们就这一主张做一具体的分析。

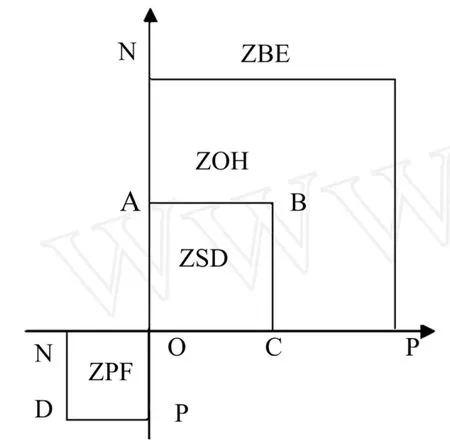

一、情绪的结构

从结构角度上来看,个体的情绪由深层到外层可以划分为四个区域,这四个区域分别是原始状态区 (zone of primal fettle,简称 ZPF)、自我防御区 (zone of self defense,简称 ZSD)、外力援助区(zone of outer help,简称 ZOH)和崩溃区 (zone of breakdown in emotion,简称 ZBE),其具体如图 1所示。

(一)情绪的原始状态区 (ZPF)

每个个体生下来都有一种先天的神经构造类型,这种神经构造类型形成了个体一系列最早的情绪特质,我们把这种主要由遗传而获得的特质类情绪的总和统称为情绪的原始状态区 (类似于气质,见图 1)。由于情绪的原始状态区主要由先天的生物因素构成,因此,它在人的一生中变化很小或根本不发生任何改变。从功能上说,个体原始的特质类情绪属于生存性情绪,也就是说情绪的原始状态区是人类在进化过程中为了获得生存,依据自然选择原则而保留下来的。从图 1中我们可以看出,如果按特质类情绪的性质和强度的不同来对人进行分类,我们就可以根据原始情绪性质的不同而将人分为三类:第一类是平静状态类个体,这类个体的情绪状态正好处于对角线OD上 (见图 1),其情绪特点是积极与消极倾向的强度大致相当;第二类是偏消极状态个体,这类个体的情绪状态处于图 1对角线 OD的左上方区域内,其情绪特点是积极倾向的强度小于消极倾向;第三类是偏积极状态个体,这类个体的情绪状态处于图 1对角线 OD的右下方区域内,其情绪特点是积极倾向的强度大于消极倾向。

一般情况下,出生不久的个体在日常生活中的情绪状态应该是相对稳定的原始状态,如果生活中出现了一些外在刺激影响而导致其情绪出现了不稳定,由于回归力的作用,个体会通过各种方式而使自己的情绪重新接近其先前的原始状态。[5]这就如一个人的气质特点,不管你处于什么样的环境中,先天的气质特点总会时时弥漫在个体的生活中。

(二)自我防御区 (ZSD)

在原始的特质类情绪基础之上,个体会派生出一个新的情绪区域,我们称之为自我防御区(见图 1所示)。自我防御区主要是后天形成的,是个体出生后利用先天的特质类情绪应对外在挑战而获得的经验累积。当一个婴儿刚出生时,他的情绪是原始的,其应对外在刺激完全受先天遗传基因的影响。但婴儿在每次应对外在刺激 (特别是一些情绪问题)后都会获得一定的经验,这些应对经验就构成了个体早期的自我防御区。随着个体不断接受各种外在刺激,其自身开始累积更多的各种情绪应对经验,因而个体的自我防御区范围就随之变得越来越大。所以,从某种意义上说,自我防御区实际上既包括了个体的先天遗传 (特质类情绪特点),也包括了个体后天的情绪应对经验。需要特别指出的是,个体的自我防御区一旦形成之后,它会自动代替个体原始情绪状态区的功能,也就是说,个体以后日常生活所表现出的情绪状态更主要是其自我防御区的特点。例如一个婴儿可能会因为没有吃到一颗糖表现出强烈的情绪波动而大声哭闹,但当他到了一定年龄之后,当他面临同样的情形时,这种情况便会消失了。自我防御区是一个无意识情感工作区,即当自我防御区在发生作用时,个体意识不到其作用过程,因而其不消耗或消耗极少的心理能量。

如果一个外在刺激而造成的情绪问题的强度正好落在自我防御区域内,即使个体出现了一些情绪上的波动(如受到某些外在消极刺激而出现情绪低落),但由于回归力的作用,个体也可以利用自我防御机制 (self defense mechanis ms)来恢复其原来稳定的情绪状态,这一过程称之为心理自愈。如生活中我们经常会碰到一些让我们开心或不开心的小事,但不久之后,我们的情绪就又会自动恢复到早先的稳定状态。自我防御区范围内的情绪波动基本还处于常态之中,这种波动是暂时的而非持续性的。

图 1 个体情绪结构示意图

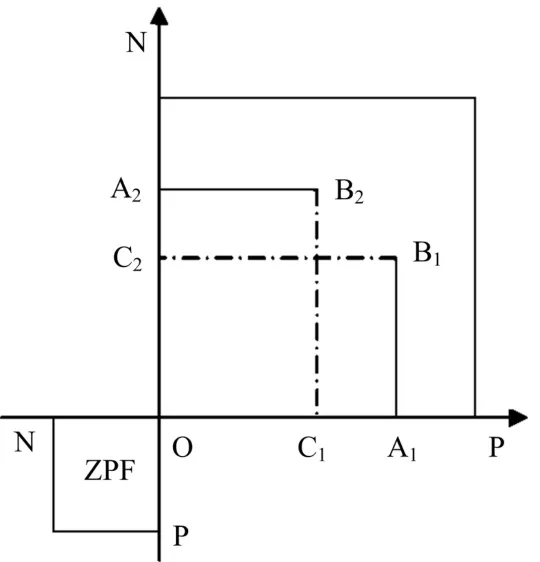

图 2 ZSD变化示意图

(三)外力援助区 (ZOH)

自我防御区之外还存在另一个情绪区域,我们称之为外力援助区 (Zone of outer help,见图1),外力援助区是一个有意识情感作用区。外力援助区不是个体应对经验的直接累积,而是在自我防御区基础上派生 (derive)的,是个体所能忍受的最大情绪刺激范围。如果一个外在刺激所造成的情绪影响强度超出了个体的 ZSD而落在了ZOH,个体已有的 ZSD就会因受力过大而发生解构,这会直接影响其原来相对稳定的情绪状态,见图 2所示的 A2B2C1O区域 (外在消极刺激所导致的消极情绪影响)和 A1B1C2O区域 (外在积极刺激所导致的积极情绪影响)。其中 A2、A1表示纯消极情绪刺激和纯积极情绪刺激,B2、B1则表示的是一种综合情绪刺激,但 B2的消极成分大于积极成分,而B1的积极成分大于消极成分。由于个体的情绪状态总会倾向于重新回归稳定,这时候个体就有两种可能:一种是回归其原来的 ZSD状态,另一种是重建一个新的 ZSD。但不管是恢复还是重建,个体都不能依靠自身的防御机制来达到目的 (因为个体原来的 ZSD已经处于解构状态,失去了自我建构的能力),所以个体只能借助外在力量的帮助来重新恢复自己原来的稳定状态或重建一个新的稳定状态。ZOH范围内的情绪波动具有非常态性和一定的持续性。

ZOH区域的消极一端以个体所能承受的最大打击而不至于出现情绪崩溃为限,同样积极的一端也是个体所能承受的最大快乐而不至于出现情绪崩溃为界。也就是说,只要外在刺激所造成的情绪体验强度落在 ZOH区域之内,不管是积极的还是消极的,尽管它们都会导致个体出现一定程度上的情绪问题,但都不至于使个体出现精神崩溃。

(四)情绪崩溃区 (ZBE)

情绪崩溃区是指 ZOH之外的一个区域,也是个体情绪结构中最外面的一个区域。个体如果受到这个区域的情绪刺激影响,就将会耗竭自己所拥有的心理资源,从而使自己处于混乱状态,出现各种严重心理疾病(如歇斯底里等),也即是我们通常所说的情绪崩溃。情绪崩溃个体的一切情绪结构都被解构了,因而也失去了情绪稳定的基础,这种个体的最大特征是失去了认知能力 (包括对自我和周围世界)。

二、情绪影响的最近发展区

我们认为情绪影响或变化存在一个最近发展区 (zone of prox imal development,简称 ZPD),也就是说,个体在受到外在刺激而出现情绪问题 (e2 motional trauma)时,心理学所能施加的外在影响具有一个特定范围。那怎样界定 ZPD的范围呢?ZPD主要有两个区域构成,一个是 ZSD,另一个是ZOH。因此,情绪变化的 ZPD作用机制也就可以分为两种情况(下文均以外在消极刺激所造成的情绪问题为例)。

第一种情况,当一个外在消极刺激所造成的情绪问题的强度处于 ZSD内,它只能造成个体出现暂时性的、短期的情绪波动,也即个体原有的ZSD并没有被打破。这时个体一般不需要他人的帮助,时间就可以使个体恢复到早先的稳定状态,在这一过程中起作用的主要是个体的自我防御机制。根据弗洛伊德的理论,个体的自我防御过程是自身意识不到的,因而个体的心理自愈过程也就基本不消耗或消耗很少的心理能量 (现在也有一些研究证明,人的无意识情绪过程也会消耗少量的心理能量[6])。当然,出现 ZSD范围内情绪变化的个体也可以借助外力的帮助来恢复原先的稳定,但这种外力帮助最终还是要通过个体的自我防御机制来起作用,因此,外力帮助的强度应该合适,它必须落在 ZSD范围内。如果这时候的外力帮助太过强大(如外力所造成的情绪体验强度超越了个体的 ZSD范围),外力就有可能打破个体原来的 ZSD,外力本身这时候就会演变为心理问题源,这反而会使个体出现更严重的心理问题,也即外力起到了相反的作用。我们把这种外力超越 ZSD而起相反作用的现象称为过度性救助(ul2 tra2help)。所以,当一个人面临一些小的挫折或失败时,他人不必太大惊小怪,也许中性色彩的情绪安慰就已经足够了,否则就容易犯超过度救助的错误。

第二种情况,当一个外在消极刺激所造成的消极情绪 (也即出现了情绪问题)的强度处于ZOH内,由于这种情绪影响的强度足够大,它解构了个体已有的 ZSD,因此个体的自我防御机制就失去了作用。失去自我防御机制的个体的情绪状态是不稳定的,个体这时候如果想恢复其稳定的情绪状态,就必须修复自己已经被解构的 ZSD、或干脆重建一个 ZSD,而这都需要借助外在力量的有效帮助。但这里同样有一个问题很重要,即外在的帮助力量要合适。不同于 ZSD,ZOH区域内的情绪波动由于个体已不能纯粹依靠自身的防御机制而必须借助外在力量的帮助来恢复稳定,而借助外力的帮助来恢复稳定或者重建一个新的稳定都是在个体意识状态下才能完成,因而它们都要消耗个体已有的自我心理能量 (ego psycho2 logical energy)。一个人的自我心理能量是相对固定的,当一种外在影响消耗的心理能量过多,个体随后的活动就会受影响,[7]因而个体对消耗大量心理能量的活动天生就具有排斥力。也就是说,如果外在帮助性刺激的强度越大 (即外在刺激影响所产生的情绪和其当时情绪间的落差越大),那么个体消耗的自我心理能量就会越多,相应地,个体的反抗力也就会越强,这实际上是过度救助的另一种情况。

例如当一个个体受到外在消极刺激而出现了很大程度的情绪问题 (处于接近 ZOH消极一端的边缘,见图 2)时,如果我们用极大的积极情绪 (靠近 ZOH积极一端的边缘)来影响他,那个体就会消耗极大的心理能量,这时候个体可能就会由于要消耗极大的心理能量而采取拒绝的态度,也即我们的外力帮助可能会无效。反之,如果我们用相对较小的积极情绪、甚至或是带有一点消极性质的情绪刺激来影响他,个体由于只需消耗较少的心理能量而更可能接受这种外力帮助。所以,在某种意义上说,有时候去分享一个人的痛苦也是一种很好的帮助或安慰。

从理论上说,当一个个体面临情绪问题时,只要外力帮助所造成的情绪强度处于 ZPD内,个体都有可能接受这种外在影响。但由于个体接受处于 ZOH内的外在情绪影响要消耗自身的心理资源,因此,并不是越积极的影响就越有效。当然,ZPD理论也并不认为心理援助应该是步子越小效果就越好,因为这里还存在一个效率问题,也就是说,心理帮助应该是情绪落差 (外在刺激所造成的情绪影响和其原有情绪状态间的差异大小)和自我心理能量消耗间的一个平衡。

三、自我防御区与外力援助区间的关系

个体刚出生时,其早期的 ZPD主要由 ZSD构成而没有 ZOH,这是因为 ZOH和自我心理能量的有意识操控有关。只有当个体具有了自我意识之后,它的 ZPD中才开始增加了一个新成分——ZOH,因为自我意识标志着个体能主动控制和使用自己的心理能量。

个体的 ZOH会向 ZSD发生转化。当受到一个来自于 ZOH的情绪影响而出现情绪问题后,个体通过一定的外力帮助而使自己重新建立了新的情绪平衡,在这一过程中,个体所获得的应对经验就有可能转化为 ZSD。也就是说,当个体以后再次面临相同或相似的情绪问题时,个体就不再需要外力的帮助,而只依靠自己的防御机制就能恢复情绪稳定。所以总的来说,年龄大的人总是比年龄小的人有更好的心理抗压力,生活经历丰富的人比生活经历单调的人有更好的心理抗压力。不过有一点需要明确:并不是个体每一次战胜外界情绪影响的经验都会转化为 ZSD,这一转化过程受个体的先天情绪特质、自尊、自我效能感、先前的生活经历、外在的环境条件等多方面因素的影响。[8-10]个体的 ZSD同样也有可能向 ZOH转化,当个体受到一个外在情绪刺激而出现情绪问题后,尽管通过自我防御机制或者外力的帮助而恢复了情绪稳定,但个体却也因此会变得对此类刺激更敏感,会使自己在面对同类或相似刺激时的自愈能力进一步降低,这一过程就是 ZSD向ZOH转化的结果。

心理学在过去的研究中发现了所谓的敏化和钢化效应 (sensitizing or steeling effects)。[11-13]钢化效应是指先前的害怕体验、压力和逆境,使个体对今后类似消极经历的耐受性提高,所谓“见怪不怪”。比如说,如今社会上流行的户外拓展训练,就是通过预先的训练而使练习者获得一定的经验,从而做到在真正面临各种问题时能从容应对。钢化效应实际上就是 ZOH向 ZSD的转化,这一转化过程意味着个体的心理自愈水平得到了提高,因为个体的心理自愈水平实际上主要是由ZSD的大小决定。而 ZSD向 ZOH的转化则是敏化效应,敏化效应是指个体先前应对的消极体验、压力和逆境等的经验使个体在今后面临类似的消极经历时变得更为脆弱。生活中所谓的“一朝被蛇咬,十年怕井绳”就是最典型的例子。心理学研究表明,某些生活早期遭受过不良性伤害的女性,会对男性与婚姻产生敌对情绪,[14-15]这便是一种典型的敏化效应。

四、最近发展区概念对当代情绪研究困惑的解答

(一)关于心理辅导领域的困惑

目前的心理治疗和心理咨询一直相对比较混乱,各个学派间不仅方法有差异,甚至观点也不尽相同。[16]面对出现情绪问题的个体,有人主张用高强度的积极情绪去引导,有人主张用低强度的积极情绪去引导,还有人主张用中性情绪 (宁静)去引导,但谁也说服不了谁。2008年 5月 12日,中国四川省的汶川地区发生了严重的大地震,在随后的心理救助现场,面对一个在地震中失去了父母的孩子——小丽 (化名),一个心理辅导小组鼓励她要坚强,不要哭,要勇敢地面对生活,该心理辅导小组还邀请小丽参加随后举行的救灾晚会,但被小丽拒绝了;尔后又来了另一个心理辅导小组,这个小组的成员却鼓励小丽大声地哭出来,而且工作组成员也坐在她旁边一起陪着她流泪,分享她的痛苦。这时一直陪护在小丽身旁的一位志愿工作者说了一句话:“心理学是怎么回事?一会不让人哭,一会又让人哭。”当时在场的所有心理学工作者听了这句话后都目瞪口呆,不知道怎样回答。

小丽现象在很长一段时间内一直深深困扰着心理学界,现在笔者终于知道这个问题的答案了,只要对小丽施加的外在情绪影响强度处于其 ZPD内,不管是让其“哭”还是让其“不哭”,这些影响就有可能被小丽接受。但外在影响即使处于 ZPD区域内,如果这种外在影响和小丽现在的情绪状态落差太大,不管这种影响多么积极,小丽也有可能因为会消耗太多的心理能量而不接受。

(二)关于积极情绪和消极情绪到底哪个更有利于人的发展

现在让我们再回到文章开头提出的所谓的抑郁的人更聪明的结论[17]和积极情绪扩建理论[4,18,19]之间的矛盾。尽管当代许多研究者从各个方面对抑郁实在论进行了质疑,[2,17,20]而对积极情绪扩建理论表示赞同,[21-28]但这并不能说明抑郁实在论理论就是错误的。事实上,这两个结论都是由精确的实验得来,它们都应该被认为是正确的。那为什么两个相对立的结论会都正确呢?这是因为阿罗伊等人研究中所涉及的是生存性情绪,而弗雷德里克森研究中所涉及的则是发展性情绪。

1.生存性情绪

生存性情绪是指那些没有受到任何外在刺激而由先天神经机制影响所导致的特质类情绪,其主要目的在于保存生命的存在,这种情绪经常是个体自身意识不到的,个体的原始状态情绪就是典型的生存性情绪。阿罗伊等人在实验中根据贝克抑郁量表 (Beck Depression Inventory)[29]的得分高低筛选出两组大学生,一组是较抑郁的,另一组是非抑郁的,然后让两组被试同时参加同一个电灯点亮控制实验。所有被试均同时参与了三轮实验,三轮实验的控制概率分别预先设定为25%、50%和 75%,实验结果发现,抑郁的人自我报告的控制概率和实际设定概率比较接近,而非抑郁的人却过分夸大了自己的控制力,自我报告的控制概率大大超过了实际设定概率,从而得出结论——抑郁的人更聪明。[1]也就是说,阿罗伊等人是根据被试先天的特质类情绪特征 (ZPF)的不同来把被试分为抑郁组和非抑郁组,抑郁组被试即处于本文图 1中对角线 OD的左上方,非抑郁组被试即处于图 1对角线 OD上或其右下方。ZPF情绪是个体受遗传机制影响而形成的原始情绪,它属于人类进化过程中保存下来的生存性情绪。

进化心理学 (evolutionary psychology)的研究告诉我们,个体在漫长的进化过程中,消极情绪对人的生存具有更大的价值,[30]它的提醒和警示作用可以帮助人们在早期恶劣环境中获得更多的生存机会。[31]人类早期的生活环境比较严酷,我们的祖先必须要时刻准备着与比自己凶猛得多的猛兽进行争斗,消极情绪会让人产生避开或攻击(而不是接近)的行为或行为倾向。我们不难想象,早期人类在充满危险的挑战环境中,攻击、驱逐、逃跑等行为更具有生存价值,因而消极情绪自然就构成了人类的生存性资源。这就是说,在个体的原始情绪状态下,消极情绪能为人对周围世界的认知提供更多的生存性资源。这样,阿罗伊等人实验中的抑郁的人就比非抑郁的人拥有了更多的生存性资源,因而实验中抑郁被试就比非抑郁被试判断更准确。

2.发展性情绪

发展性情绪是指个体受到外在刺激 (尤其是社会性刺激)而引发的情绪,是一种典型的状态类情绪,其主要目的在于促使个体获得社会性发展,这种情绪是个体意识的产物。如社会地位的上升、体育比赛中获得的胜利等都会使个体出现积极的情绪状态,[31]而经历挫折、面临不幸时则又会出现消极情绪状态。

弗雷德里克森在实验中没有用量表来对被试进行分类,而是对正常的个体施加一种外在影响(积极刺激或消极刺激),因此被试被激起的是状态类情绪,是一种发展性情绪。虽然都是积极情绪,但发展性积极情绪却可以使个体更容易被社会接受而获得良好的社会性发展,而生存类积极情绪则有可能会使个体面临更多的生存风险;当然,同样是消极情绪,生存性消极情绪可以增加个体在危险情境下的生存机会,而发展性消极情绪则可能使个体丧失其在良好社会条件下的发展资源。如有研究表明,社会地位提高的个体 (会产生发展类积极情绪)更可能以一种亲社会行为(pro2social behavior)的方式行事,出现较多的积极行为,而社会地位的突然下跌易导致个体出现消极保守行为。[32-33]

因此在生命不受到威胁的今天,诱发而生成的积极情绪能使人产生各种与社会性发展相关的行为,并为个体的进一步发展建构资源。[18]因此,弗雷德里克森实验中的积极情绪组被试就比消极情绪组被试拥有了更多的发展性资源,因而积极情绪组被试在实验中就出现了认知等方面的扩建(broaden2and2build)现象。

五、未来研究方向

尽管目前已经有许多实验结果支持情绪最近发展区概念,但在一定意义上,这一概念仍然还只是一种设想,它还需要进一步获得更多相关实验结果的支持。为了进一步完善或修正这一设想,未来的研究方向主要有以下几个方面:

第一,心理能量的变化对个体行为的影响程度还需得到进一步的证实。尽管有研究显示个体如果受到外在积极情绪影响会增加其心理能量,而受到外在消极情绪影响则能损耗其心理能量。[7,34]但如果面对一个处于平静状态的人,是不是极大的积极情绪体验和极大的消极情绪体验都一样能消耗个体大量的自我心理能量?此外,还必须弄清楚个体消耗的心理能量需要通过多长时间才能得到补充?同时这种补充过程的心理机制又是怎样的?这方面可能更需要生理学或免疫学方面的证据支持。

第二,自我在 ZPD理论中所起的作用还需要得到进一步的明确,尤其需要明确两个问题:一是如果婴儿没有产生自我意识,那他就不会出现情绪问题,那没有自我意识的婴儿到底有没有情绪问题?二是当个体处于情绪崩溃状态下,心理学到底能做些什么?

第三,个体先天的 ZPF到底包括哪些基本情绪?积极性质的生存性情绪又到底具有些什么作用?这种元情绪研究不光需要心理学研究的支持,同时还需要社会学、人类学等多方面研究的支持。

[1]AlloyL B,Abramson L Y.Judgment of contingency in depressed and nondepressed students:sadder butwiser?[J].Journalof Ex2 perimental Psychology:General,1979,108(4):4412485.

[2]Lorraine GA,Shepard S,Samuel H.The sad truth about depres2 sive realis m[J].The quarterly journal of experimental psychol2 ogy,2007,60(3):4822495.

[3]SeligmanM E P.What you can change and what you can’t[M].New York:Vintage Books,1991:1982199.

[4]Fredrickson B L.What good are positive emotions?[J].Review of General Psychology,1998,2:3002319.

[5]HeadeyB,WearingA.Personality,life events,and subjectivewell2 being:toward a dynamic equilibrium model[J].Journalof Person2 ality and Social Psychology,1989,57(4):7312739.

[6]W inkielman P,Berridge K C.Unconscious emotion[J].American Psychological Society,2004,13(3):1202123.

[7]Tice D M,Baumeister R F,Shmueli D,Muraven M.Restoring the self:Positive affect helps improve self2regulation following ego de2 pletion[J].Journal of Experimental Social Psychology,2007,43:3792384.

[8]Luthar S S.Vulnerability and resilience:A study of high2risk ado2 lescents[J].Child Development,1991,32:600.

[9]Connell J P,SpencerM B,Aber J L.Educational risk and resili2 ence in African~American youth:Context,self,action,and out2 comes in school[J].Child Development,1994,65:493.

[10]Asendorpf J B,Van Aken M A G.Support by parents,class mates,friends,and siblings in preadolescence:covariation and compensation across relationships[J].Journal of Social and Per2 sonal Relationships,1997,14:79.

[11]Elder G H Jr.Historical change in life patterns and personality[M]//Baltes P B,Brim O G.Life span development and behav2 ior.NY:Academic Press,1979:117.

[12]RutterM.Stress,coping and development:some issues and some questions[J].Journal of Child Psychology and Psychiatry,1981,22:323.

[13]Rutter M.Psychosocial resilience and protective mechanis ms[J].American Journal of Orthopsychiatry,1987,57(3):3162 331.

[14]Gold E R.Long2term effectsof sexual victimization in childhood:an attributional approach[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1986,54(4):4712475.

[15]Zlotnick C,ZakriskiA L,SheaM T,et al.The long2ter m sequel2 ae of sexual abuse:support for a complex posttraumatic stress dis2 order[J].Journal of Traumatic Stress,1996,9(2):1952205.

[16]Seligman M E P.Positive psychology,positive prevention,and positive therapy[C]//Snyder C R,Shane J.Lopez.Handbook of positive psychology.New York:Oxford University Press,2002:329.

[17]Acker man R,DeRubeis R J.Is depressive realis m real?[J].Clinical Psychology Review,1991,11:5652584.

[18]Fredrickson B L.Positive emotion[C]//Snyder C R,Shane J.Lopez.Handbook of positive psychology.New York:Oxford Uni2 versity Press,2002:1202134.

[19]Fredrickosn B L.Positive emotions broaden the scope of attention and thought2action repertories[J].Cognition and Emotion,2005,19:3132332.

[20]McKendree2Smith N,Forrest S.Depressive realis m:Effects of de2 pression severity and interpretation time[J].Journal of Clinical Psychology,2000,56(12):160121608.

[21]Isen A M,Daubman KA,Nowicki G P.Positive affect facilitates creative problem solving[J].Journal of Personality and Social Psychology,1987,52:112221131.

[22]Aspinwall I G,Richter L,Hoffman R R.Understanding how op2 timis m works:An examination ofoptimists’adaptivemoderation of belief and behavior[C]//Chang E C.Optimis m and pessimis m:Implications for theory,research,and practice.Washington DC:APA,2001:2172238.

[23]Hill EL.Evaluating the theoryof executive dysfunction in autis m[J].Developmental Review,2004,24:892233.

[24]Johnson K J,Fredrickson B L.We all look the same to me:Posi2 tive emotion eliminate the own2race bias in face recognition[J].Psychological Science,2005,16:8752881.

[25]Wadlinger H A,Isaacowitz D M.Positive mood broadens visual attention to positive stimuli[J].Motiv Emot,2006,30:892101.

[26]MileyW M,SpinellaM.Correlations amongmeasures of executive function and positive psychological attributes in college students[J].The Journal of General Psychology,2006,133:1752182.

[27]KurokiM.The effect of positive emotion on infants’gaze shift[J].InfantBehavior&Development,2007,30(4):6062614.

[28]Folkman S.The case for positive emotions in the stress process[J].Anxiety,Stress&Coping,2008,21(1):3214.

[29]Beck A T.Depression:Clinical,experimental,and theoretical as2 pects[M].New York:Harper&Row,1967.

[30]Marks I.Fear,phobia and rituals:Panic,anxiety and their disor2 der[M].New York:Oxford University Press,1987.

[31]Gilbert P.Changes:Rank,status and mood[C]//Fischer S,Cooper C L.On the move:The psychology of change and transi2 tion.New York:W iley,1990:33252.

[32]EisenbergN,Miller PA.The relation of empathy to prosocial and related behavior[J].PsychologicalBulletin,1987,101:912119.

[33]Holmgren R A,Eisenberg N,Fabes R A.The relations of chil2 dren’s situational empathy2related emotions to dispositionalproso2 cial behaviour[J].International Journal of Behavioral Develop2 ment,1998,22(1):1692193.

[34]Ren J,HuangL Y,Ye X Z. Implicit positive emotion improves ego depletion[J].Social Behavior and Personality:An interna2 tional journal,2010,38(5)(in press).

Correlation of Zone of ProximalDevelopmentwith Emotional Changes

REN Jun1,ZHOU Ling1,LUO Jing2

(1.School of Teacher Education,Zhejiang No rmal University,Jinhua321004,China;2.Institute of Psychology,Chinese Academy of Sciences,Beijing100101,China)

Building on previous research on emotion,thispaper divides individual emotion into four com2 ponential zones:the zone of pr imal fettle(ZPF),the zone of self defense(ZSD),the zone of outer help(ZOH),and the zone of breakdown in emotion(ZBE).On the basis of the categorization,the present study puts forward the concept of the zone of prox imal development(ZPD)and formulates the theories related there2 to.It suggests that emotional ZPD consists of ZSD and ZOH,and that only the strength of outer help(psycho2 logical counseling)within ZPD can be accepted by victims of emotional trauma;in that process of accepting,however,the psychological energy consumed in individual’s emotional changes has certain correlations with the degree of individual’s acceptance of those changes.Simultaneously,the two components of ZPD,i.e.,ZSD and ZOH,are mutually transfor mative,resulting in what have been known in psychology as the sensiti2 zing and steeling effects.The ZPD theory is notonly a natural resultof the research hitherto made in this field,but also a solution to the problems therein.

structure of emotion;zone of prox imal development;excessive psychological aid

B842.6

A

100125035(2010)0120077208

2009211210

任 俊 (1966-),男,江苏宜兴人,浙江师范大学教师教育学院教授,心理学博士。

国家 863重点项目“基于身心放松和积极情绪增进的灾后心理援助技术”(2008AA022604)

(责任编辑 钟晨音)