容重变化对土壤溶质运移特征的影响

2010-11-27吕殿青

吕殿青,王 宏,潘 云,王 玲

(1.湖南师范大学资源与环境科学学院,中国 长沙 410081;2.中国科学院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,中国 杨陵 712100)

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验土壤选用红壤和塿土两种典型粘土,红壤采自湖南省桃源县漳江镇(我国南方红壤典型丘陵地区)中国科学院桃源农业生态试验站的生态恢复小区,为第四纪红土发育的红壤,其粘粒含量高,以高岭石为主,并富铁锰质氧化物.塿土采自陕西杨凌西北农林科技大学农作一站的小麦实验田,为黄土高原典型粘质土壤.红壤和塿土试验土样均是在试验田去除10 cm表层土壤,取10~20 cm和20~40 cm深度的土样混合均匀而成,将土样自然风干,碾压过1 mm筛备用.供试土壤的基本物理性质如表1所示,其中供试土样的比重用比重瓶法测定,土壤比表面积利用英国马尔文公司生产的MS2000激光分析仪进行测定,土壤颗粒组成用吸管法测定,并按美国制进行分级.

表1 供试土壤的基本物理性质

1.2 试验过程

(1)按照预先设定的容重(红壤的设定容重为1.35、1.40及1.45 g/cm3, 塿土的设定容重为1.40、1.45、1.50、1.55及1.60 g/cm3,每个容重2个重复)计算出每层装土的质量,并以每层装土高度为5 cm均匀将风干土装入内径为5 cm,长度为30 cm的有机玻璃筒内,装土高度为20 cm.有机玻璃筒底部填放滤纸和纱布,防止土样流失.土柱表面也填放滤纸,防止表层土壤受到强烈的冲击.

图1 测定穿透曲线实验装置

(2)将装好的土柱用蒸馏水由下往上饱和,将饱和好的土柱垂直放置,将蒸馏水装入马氏瓶里,用马氏瓶供水维持水头恒定(控制水头在4~5 cm左右),当土柱的出流溶液流速维持恒定后,再将0.35 mol/L氯化钙的溶液去置换马氏瓶里的蒸馏水.试验开始计时,用5 mL容量瓶接取出流液,采用AgNO3滴定法测定出流液的浓度并记录出流体积.实验装置见图1.

2 理论基础

土壤溶质迁移基本方程[1,10]表示为:

(1)

式中:θ为土壤水分含量;c为土壤溶质浓度;t为时间;z为垂直坐标;q为水分通量;D为水动力弥散系数,并近似看成是平均孔隙水流速的线性函数.对流弥散方程假定化学物质在多孔介质中迁移是由对流作用和水动力弥散作用所组成.

本文通过垂直土柱易混置换实验,获取不同容重下的惰性、非吸附性溶质Cl-的穿透曲线.依据试验数据应用CXTFIT程序拟合Cl-的穿透曲线可得到Cl-的运移参数.由于Cl-的化学性质不活泼且为负价离子,在不考虑其他汇源项的条件下,本研究采用线性数学模型对Cl-的穿透曲线进行拟合,线性数学模型控制方程的数学表达式为:

(2)

c(x,0)=0,

(3)

(4)

式中:R为延迟因子(本研究中以Cl-为示踪元素,在土壤中基本不发生反应,也不被带负电荷的土壤颗粒所吸附,因此可认为等于1);v为平均孔隙流速;c为出流溶液的溶质浓度;c0为运移入流溶液的初始浓度;x为距离;其他同式(1).

3 结果与分析

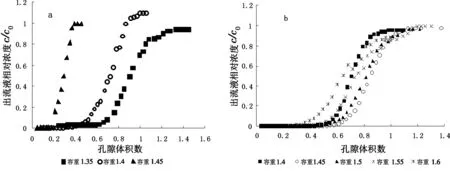

3.1 不同容重的红壤和塿土的穿透曲线特征

溶质运移穿透曲线是出流液溶质相对浓度(c/c0)和相对时间(T=vt/L,L是运移土柱长度)的关系曲线.相对时间(T)实际上是出流液体积与孔隙体积之比,即孔隙体积数.溶质运移穿透曲线(BTC)的形状可以反映溶质与土壤间的作用,能直观表示溶质在运移过程中的浓度变化[1,11].根据垂直土柱易混置换实验结果,不同容重的红壤和塿土的穿透曲线如图2所示.

图2 不同土壤的不同容重的Cl-穿透曲线(a 红壤;b 塿土)

图2结果表明Cl-的穿透曲线开始很平缓,经过较长的时间逐渐升高,最后趋于平缓,说明Cl-在相当长的时段内出流浓度远远低于入流浓度,出流液中氯的浓度由小变大,在某一处出现拐点,拐点后氯离子的出流浓度急剧迅速增加,表明氯离子与土壤的反应逐渐到达土柱末端.拐点对应的相对时间称为运移穿透转折点.对于红壤而言,容重1.35、1.4和1.45 g/cm3的土柱氯离子运移穿透转折点分别为0.62、0.40和0.19左右.对于塿土而言,容重1.4、 1.45、1.5、1.55、1.6 g/cm3的土柱穿透转折点依次分别为0.51、0.58、0.52、0.44、0.33左右.溶质运移过程出流液相对浓度为0.5(即c/c0=0.5)时对应的相对时间,称为平均穿透点(T0.5).平均穿透点数值可反映溶质运移阻滞作用的大小.对于红壤而言,容重1.35、 1.4、1.45 g/cm3的平均穿透点依次分别为0.9、0.72、0.30.对于塿土而言,容重1.4、 1.45、1.5、1.55、1.6 g/cm3的土柱平均穿透点依次分别为0.7、0.85、0.82、0.74、0.65左右.随着土壤容重的增大,Cl-的初始穿透和完全穿透的绝对时间也越长,溶质运移受阻滞作用越大,因而出流液体积越少,运移转折点和平均穿透点对应的相对时间呈现逐渐递减的趋势.

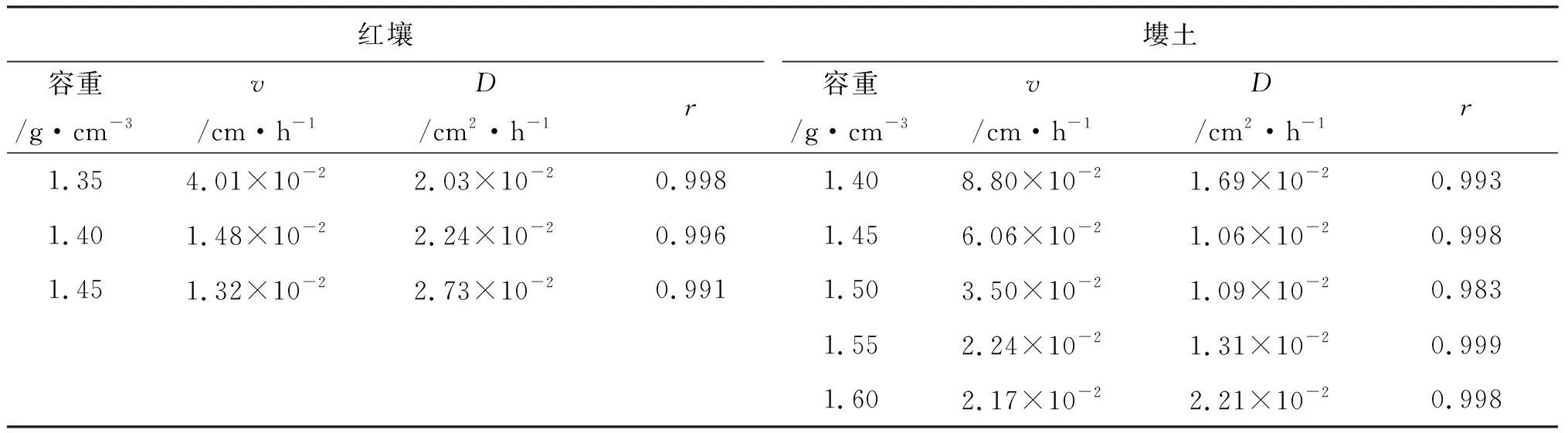

3.2 容重变化对平均孔隙流速和水动力弥散系数的影响

平均孔隙流速是指有效水流通量,即单位过水断面上平均水流通量.水动力弥散是分子扩散和机械弥散的综合,大小由含水量和孔隙流速共同决定.本文中选用扩散-弥散方程的平衡模型及CXTFIT程序来求运移参数.即用给定的初始值代入选定运移模型,先计算得到溶质运移穿透曲线,再与实测的穿透曲线进行对比,并用最小二乘法逼近,最后得到各运移参数的最佳拟合值,拟合结果见表2.表2中r是相关系数,表征了拟合计算和实测的穿透曲线的接近程度,r越接近1,说明二者越接近,溶质运移参数就越准确.

表2 不同容重下的红壤和塿土的Cl-运移参数

分析表2可知, 平均孔隙流速随红壤和塿土的容重的增大而降低, 水动力弥散系数D(除塿土的1.4 g/cm3外)随红壤和塿土的容重的增大而增大.为了分析容重的变化对溶质运移参数的影响,将平均孔隙流速、水动力弥散系数与容重的数据点绘于图3和图4中.

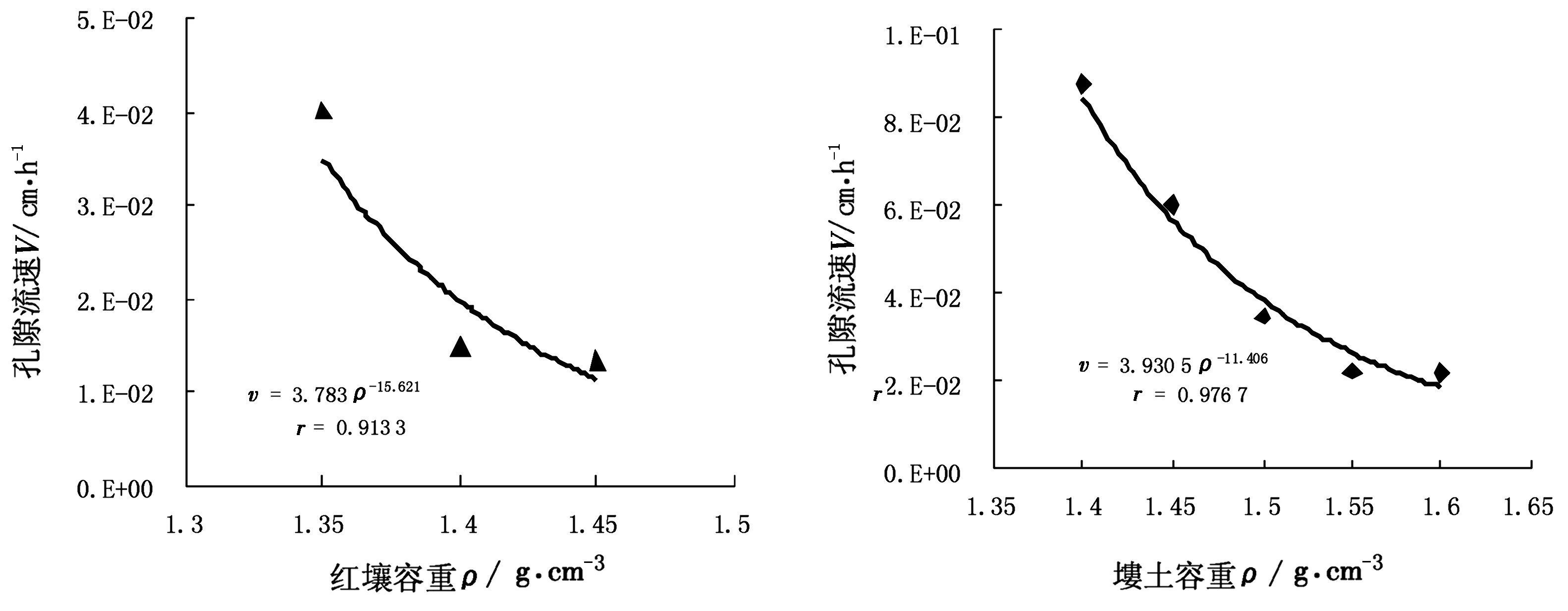

图3 红壤与塿土的容重与平均孔隙流速的关系

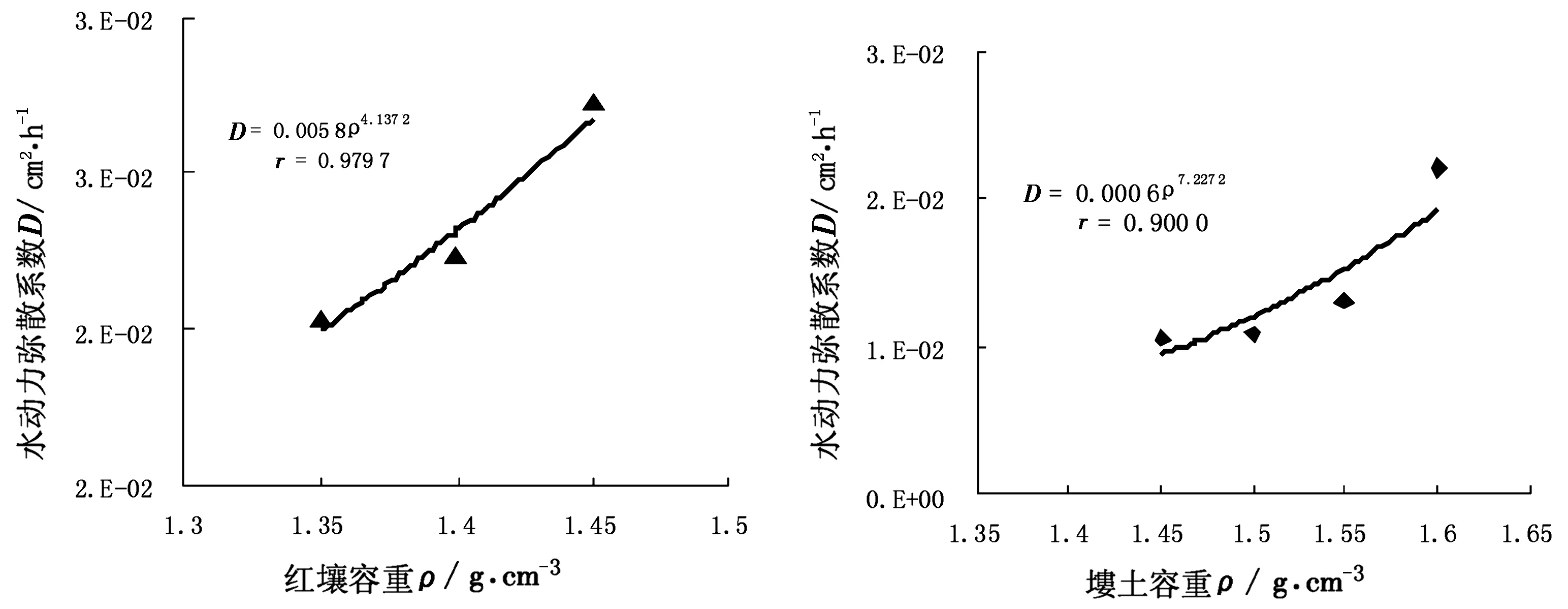

图4 红壤与塿土的容重与水动力弥散系数的关系

根据图3和图4中平均孔隙流速、水动力弥散系数随容重的变化趋势,采用幂函数来拟合, 平均孔隙流速随容重的增加呈负幂函数关系递减,而水动力弥散系数随容重的增加呈幂函数关系递增,拟合相关系数r在0.90以上,表明容重对平均孔隙流速、水动力弥散系数的影响可用幂函数经验公式来描述.

3.3 讨论

通过上述数据的分析发现无论是红壤还是塿土,容重变化对溶质运移的影响是呈现容重增加,运移穿透点和平均穿透点出现的相对时间越晚,平均孔隙流速降低,水动力弥散系数增加的变化规律,这是因为容重的增加使得土壤的结构更密实和孔隙体积减小,水分运动的孔隙空间减小,水流速度减缓导致溶质运移对流作用减弱,弥散作用适当增强的缘故.但是塿土容重1.4 g/cm3的情况出现例外,可能是因为穿透曲线试验时间很长,穿透时间需7 d左右,在此过程中没有及时排除出现在土层表面聚积的气泡导致部分孔隙封闭使得氯离子的运移减慢的缘故.在南北方典型的红壤和塿土两种粘质土壤中,氯离子在红壤中的运移比在塿土中的更缓慢,同容重下的红壤的平均孔隙流速小于塿土,而水动力弥散系数则大于塿土,这是由于红壤的粘粒含量大于塿土,粉粒含量很接近,红壤的孔隙比塿土细小且多,孔隙弯曲度增加,分布更不均一,溶质运移的弥散作用大些,对流作用相比塿土而言小一些,从而氯离子在红壤的运移较缓慢,这与同容重下氯离子在红壤中完全穿透时间是在塿土中的8倍的试验结果也是相符的.容重变化对红壤中氯离子的运移影响明显超过在塿土中的运移,这是由于红壤与塿土的粘土矿物成分不同,红壤是富含高岭石、铁锰质氧化物等粘土矿物的土壤胶体,在整个溶质穿透过程中受到粘土矿物对离子作用的影响,而且粘土矿物会使得红壤的胀缩程度大于塿土.

4 结论

本文对不同容重下红壤和塿土的穿透曲线用CXTFIT软件拟合得平均孔隙流速和水动力弥散系数,分析了容重对平均孔隙流速和水动力弥散系数的影响. 随着红壤和塿土容重的增大,Cl-的初始穿透和完全穿透的时间越长.平均孔隙流速随红壤和塿土的容重的增大而降低, 水动力弥散系数D随红壤和塿土的容重的增大而增大.平均孔隙流速随容重的增加呈负幂函数关系递减.水动力弥散系数随容重的增加呈幂函数关系递增.

参考文献:

[1] 王全九,邵明安, 郑纪勇. 土壤中水分运动与溶质迁移[M].北京:中国水利水电出版社,2007.

[2] 吕殿青,邵明安,潘 云. 容重变化与土壤水分特征的依赖关系研究[J].水土保持学报,2009,23(3):209-212.

[3] 张振华,谢恒星,刘继龙,等.气相阻力与土壤容重对一维垂直入渗影响的定量分析[J].水土保持学报, 2005,19(4): 36-39.

[4] 潘 云, 吕殿青.土壤容重对土壤水分入渗特性影响研究[J].灌溉排水学报, 2009,28(2):59-61.

[5] 吕殿青,邵明安,刘春平.容重对土壤饱和水分运动参数的影响[J].水土保持学报,2006, 20(3): 154-157.

[6] 徐明岗, 姚其华, 吕家珑.土壤养分运移[M].北京: 中国农业科技出版社,2000.

[7] 温以华.不同质地和容重对Cl-在土壤中运移规律的影响[J].水土保持研究,2002, 9(1):73-75.

[8] 王 辉,王全九,邵明安.表层土壤容重对黄土坡面养分随径流迁移的影响[J].水土保持学报,2007, 21(3):10-13.

[9] 方 堃,陈效民,沃 飞.典型水稻土中硝态氮垂直穿透状况及模拟[J].安全与环境学报,2007, 7(5):16-20.

[10] 雷志栋,杨诗秀.土壤水动力学[M].北京:清华大学出版社,1980.

[11] 吕家珑, 张一平, 苏仕平,等. 磷运移参数两种确定方法的比较[J]. 西北农业大学学报, 1997, 25(6): 31-35.