东周织锦的织物结构与制作技艺研究

2010-11-16钱小萍沈之娴

钱小萍,沈之娴,戴 健

(苏州钱小萍古丝绸复制研究所,江苏 苏州 215001)

东周织锦的织物结构与制作技艺研究

钱小萍,沈之娴,戴 健

(苏州钱小萍古丝绸复制研究所,江苏 苏州 215001)

2007年江西靖安东周大墓的考古挖掘出土了数件经密很高且色泽鲜艳的东周织锦,在无文物原件实物的情况下,分析、研究并初步设定了织物的门幅、组织、密度、制作工艺,并经试织对预计参数进行了修订和确定,最后成功复制了所选文物。为人们正确认识2 600年前的丝织物结构和制作工艺提供帮助。

织锦;丝织物考古;东周;织物结构;制作工艺

中国丝绸历史源远流长,远在新石器时代,就已经发明了丝织技术。利用桑蚕丝织制成的多种不同类别的丝绸,以“锦”最为美丽华贵,故古代就有“织采为文,其价如金”之说。2007年,江西靖安东周大墓的考古挖掘在社会上引起了极大反响,尤其是出土了数件经密很高、且迄今为止色彩仍旧十分鲜艳的锦,令人惊叹,这也给丝绸专业工作者带来了莫大的惊喜。

国家文物局下达了对“东周纺织织造技术挖掘与展示”的研究课题,笔者有幸参与其中,但心情是既喜又忧。喜的是有机会参与东周大墓出土丝绸文物的研究复制,以探究这批文物的织物结构与制作技艺,为现代人了解2 600年前的丝织技术水平提供可贵的实证;忧的是缺乏文物原件,无法进行详尽的测试,只能根据考古资料照片和报道的信息——该批文物中织锦的经线密度最高达2 400根/10cm——有人预言也许不可能复制成功。所幸由徐长青、王亚蓉等带领的考古专家团队前期艰苦的挖掘和研究分析,提供了较为清晰的文物原件的照片。同时,课题组组长钱小萍由于创建了苏州丝绸博物馆、中国丝绸织绣文物复制中心、苏州钱小萍古丝绸复制研究所,并带领人员进行过从先秦两汉到隋唐明清等不同朝代、不同结构、不同工艺的一系列丝绸文物复制,因此对丝绸文物复制具有较丰富的经验和技术基础。本课题自2009年1月起步,项目组成员奔赴江西靖安考古挖掘现场参观考察后,从选定复制对象进行分析、研究,制定复制方案,到上机试验,经反复多次的研究改进,前后经历了10个多月的时间,终于基本复制成功。通过这样系统的科学实践,课题组从中获得新的发现,这对正确认识2 600年前的丝织物结构和制作工艺具有一定意义。本文对这次课题中研究的一些主要内容和探索研究作一分析总结。

1 研究内容

课题组选择东周大墓出土的2件经锦中的1件——条形几何纹锦以及另一件方孔纱进行复制(其科学实践过程、技术难点、存在问题与解决方法等另文详述,本文从略)。另一件经锦——狩猎纹锦,据报道它的经线密度达到2 400根/10cm,如此高的经密要在短短几个月内复制成功,难度较大,且它的门幅也难以确定,故笔者建议将其作为丝织绦带在丁桥机上先行复制试验,同时选择条形纹锦为本课题的主要研究复制对象。

1.1 织物门幅的确定

根据西周的《九府圆法》规定,布帛广2尺2寸为幅,长4丈为匹;同时参照湖北荆州马山一号墓出土的塔形纹锦和舞人动物纹锦,文物原件门幅分别为48.5 cm和50.5 cm;而这次在发掘现场测得同一墓葬中的另一件织物方孔纱的门幅为49 cm。因此,笔者将条形几何纹锦的门幅定为49 cm。

1.2 织物组织的确定

由于没有取到文物原件,只是在考古发掘现场见到了尚在棺木中的文物黏合体(图1),只能根据曾复制过的同属东周时期经锦织物来推测它的组织。因战国中期的塔形纹锦和舞人动物纹锦的组织均为平纹经锦(图2),故将条形几何纹锦的组织也定为平纹经锦。

1.3 织物密度的确定

根据考古专家现场拍摄的照片,放大后将表面经线进行测数,再按组织循环进行测算,同时参考考古挖掘报道的数据,确定经密为1 600根/10cm,纬密初定为420根/10cm左右。

1.4 工艺路线的设计确定

根据笔者曾对战国中期出土的不少二重经的织锦,如塔形纹锦、对龙对凤彩条几何纹锦和凤鸟凫几何纹锦等部分织物的复制经验,这些文物均采用多综多蹑的织造生产工艺,故这次条形几何纹锦也确定用多综多蹑织造技艺加以复制。但考虑到该织物虽为二重经锦的结构,经线密度却大大超过了战国中期其他经锦的密度,所以复制的难度相当大。在打综工艺、穿综方法和起综方法的设计上,课题成员动了不少脑筋,最终找出了一条切实可行的工艺路线(图3),才克服了高经密织造的困难,并试制出了经锦组织的织物样品(图4)。

图1 文物原件黏合体Fig.1 Original Bonding Heritage Body

图2 二重经锦组织示意Fig.2 Weave Diagram of Warp Backed Weave Brocade

图3 穿综示意Fig.3 Drafting Plan

图4 经锦组织织物样品Fig.4 Sample of Warp Brocade Structure

2 探索与发现

织物结构的构成要素主要有丝线材料(包括地材料性能、形态和粗细)、织物组织、经纬密度以及加工工艺状态等方面。本课题重点就经锦的结构和工艺进行研究探索。

2.1 丝线材料

早在约5 000年前中国就发明了蚕桑技术,1984年在河南省荥阳县青台村一处仰韶文化遗址发现了3 500年前的丝、麻纺织品。这次东周大墓出土的文物中,有数件方孔纱,原以为也是真丝织品,但现场观察实物时发现它的纤度较一般方孔纱要粗,纤度又极不均匀,而且几乎没有光泽,究竟是不是丝纤维,笔者有所怀疑,故希望通过科学的检测后再定。经浙江理工大学和中国丝绸博物馆测试,确定方孔纱为麻纤维,而2件织锦则为桑蚕丝。

2.2 织物组织

从殷墟时期出土的青铜器上丝织品的印痕以及有关文献记载分析[1],中国商代开始出现组织结构为平纹和变化斜纹的丝织品,如图5所示。

图5 商代铜钺上回纹绮的印痕Fig.5 Moulage of Fret Pattern Damask at Bronze Tomahawk in Shang Dynasty

到了西周时期开始出现重经单纬经锦织物,如1975年考古工作者在陕西省宝鸡茹家庄和辽阳魏营子西周墓出土的文物中就有经锦(图6),即用2组不同色彩的经丝,直接在织机上织出花纹,以一色作地纹,另一色作花纹。经锦的出现,标志着中国丝绸织花技术的重大发展。这种经锦在辽宁省朝阳县西周墓和山东省临缁东周墓出土的丝织品中,也曾经发现过。

图6 西周经二重丝织物Fig.6 Warp Backed Weave Fabric of Western Zhou

到了春秋战国时期,丝绸品种有了进一步发展。当时一些文献资料上提到的丝织品名称就有帛、缦、绨、素、缟、纨、纱、縠、绉、纂、组、绮、绣、罗等十余种。纹样从几何纹发展为动物纹,色彩更加丰富。经锦中还可细分为双色平纹经锦、二重彩条经锦以及三重平纹经锦。而湖北江陵马山一号战国墓出土的塔形纹锦和凤鸟凫几何纹锦等都是二重彩条平纹经锦[2]。

因此,研究初始,在没能测试到文物原件的情况下,课题组把靖安墓中的东周丝织品推测为平纹经锦。但通过半年多对条形几何纹锦的复制试验,将试制出的复制品照片与文物原件照片反复对比,发现组织结构不太相同。后进行多次改进,但情况依旧。

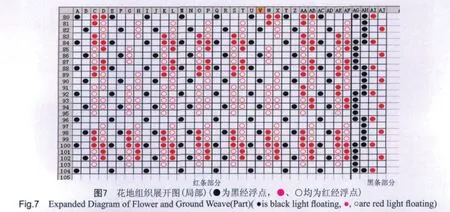

因此课题组推断,该文物的组织结构并非平纹经锦。平纹组织的花地组织是相同的,丝线浮长和交织状况也均应相同。而从原件照片分析,条形几何纹锦的花地组织和交织状况并不相同。所以课题组跳出平纹经锦的既定框框,根据文物原件照片和表面组织效应,又作了新的改进设计,在平纹组织的基础上进行变化,作出了与原文物结构相似的类似罗纹组织的基础组织。并在此基础上,研究设计出它的花纹组织(图7),花地组织的浮长线分别有3根、5根、7根,然后再上机试验,最后试制出的织物其组织效应与原文物照片较为吻合,如图8、图9所示。

同样,狩猎纹锦起初也是按平纹经锦组织加以复制试验的,试制出的织物样品照片与文物原件对照,虽大体效果尚可,但其花纹部分的组织结构形态有所差异。这说明狩猎纹锦的组织也不是标准的平纹经锦。从文物原件照片的表面组织分析,笔者设想它和条形几何纹锦一样,都有一个相类似的基础组织,并在此基础上织出花纹。

图8 条形几何纹锦复制件Fig.8 Copy of Bar Geometric Pattern Brocade

2.3 经纬密度

据历史文献和考古挖掘资料得知:1958年在浙江吴兴钱山漾遗址发现的公元前2 700年前的丝织品,其中有未炭化而略显黄褐色的绢片,残长2.4 cm,宽1cm,经测定原料为家蚕丝。绢片是平纹组织,经纬密度为520根/10cm和480/10cm根;1970年在辽宁朝阳西周早期墓发现随葬丝织品20多层,其中有几层是经二重组织的锦,经密为520根/10cm,纬密140根/10cm;1982年湖北省江陵马山1号墓出土的二重经锦塔形纹锦,其经密为940根/10cm,纬密为250~270根/10cm;三重经锦舞人动物纹锦,其经线密度也只有1 560根/10cm。

可见以前的出土文物中,春秋战国时期的二重经锦经线密度一般在500~1 000根/10cm,而靖安东周墓中的经锦经线密度为什么一跃达到了1 600~2 400根/10cm呢?而且如此高的经密,制织是十分困难的。

对此笔者也颇有疑问,不知此经密是以什么方法测得的?据笔者的经验,密度的测定方法不外乎两种,一种是经纬密度仪自动测定法,另一种是应用放大镜和织物密度镜进行人工点数法。但这两种方法用于单层织物的经密测定比较准确,对于重叠在背面的经线密度就比较困难,尤其是文物本身已严重炭化,不能触摸,更不能拆拨的情况下,只能根据以往复制文物得到的经验,即经表面经线点数后,根据织物组织循环和表里层经线排列比加以计算得出。而这次条形几何纹锦因没有文物原件可测,课题组一是根据考古挖掘报道的数据,二是先推定它为平纹经锦,然后根据文物原件的照片点出表层经线数,再根据组织循环经线数加以计算,在复制方案中确定为1 600根/10cm。同理,狩猎纹锦的经线密度确定为2 400根/10cm。

然而,在对条形几何纹锦的反复试制中,课题组发现它并非原来确定的平纹经锦组织,而是类似罗纹的经锦组织;而且表里层经线的排列比也不一定是2∶2,而很有可能是2∶1,甚至4∶1。如果是这样,那么同样是数出一表层经线的组织循环根数,计算方法就不是乘以4,而是乘以3。由此计算出条形几何纹锦的经密应为400×3=1 200根/10cm;狩猎纹锦的经密则为600×3=1 800根/10cm。当然,作为二重经锦,即使是1 800根/10cm的经线密度,也已经是迄今为止二重经锦中最高的经线密度了。

2.4 织造工艺

笔者原先认为条形几何纹锦和狩猎纹锦均为平纹经锦,故推定的提花织造工艺也应该是多综多蹑织机或丁桥织机。根据它们的花纹纬线循环数和经线密度,则分别要采用20~40片的综片。这样织出的织物虽然也能取得与原件相似的效果,但费时费力,事倍功半,也不符合当时的工艺技术。中国早期的织物提花方法是由人工在腰机或素织机上挑织进行,靖安墓出土的这批丝绸文物,纹样比较简单,尺寸较小。条形几何纹锦红条宽1.6 cm,黑条宽1.2 cm,在考古挖掘提供的照片上可见到最宽的地方大约有7个红黑条纹,即(1.6+1.2)×7=19.6 cm;狩猎纹锦花幅为1.5 cm,可见到最宽的地方大约有3个花回,即1.5×3=4.5 cm。也就是说,织物的门幅很有可能是极窄的,在6~20 cm。而由于它们的经线密度很高,故不可能在腰机上制织。经过半年多的实践,笔者推测该靖安墓中的织锦有可能是运用具有脚踏板(杆)的素机,以脚踏提综的方式进行制织,采用4~8片综片用于起基础组织,花纹部分由人工挑织而成,如同制织少数民族织锦所采用的织机和工艺路线。

3 讨 论

根据此次对东周大墓出土丝绸文物的复制研究,笔者认为有以下几个方面值得进一步探讨和深入研究。

1)我国最早的织锦组织结构是什么?东周初期的经锦应是何种结构?

2)西周和东周早期的织锦密度是多少?在考古挖掘中已发现的实物实际经密最高达到多少?

3)西周和东周早期的织锦应采用何种织造工艺和工器具?丁桥织机和多综多蹑织机最早产生于什么时候?有报道称这两种织机已有三千多年历史,是否有可靠实证?

4 结 论

通过本课题的研究,笔者认为:

1)靖安墓中出土的这两件织锦,在组织结构上虽然属于两种不同色彩的经线显花的经锦,但不完全是平纹经锦,而是罗纹型经锦。根据笔者对先秦、两汉到隋唐等古代织锦的研究,其组织结构主要有平纹经锦、斜纹经锦和斜纹纬锦,而织物表面的花地组织是相同的,只是色彩不同而已。这次靖安东周墓出土的两件织锦,其花、地的组织结构及丝线浮长是有区别的,说明这两件经锦生产的时间有可能比战国中期马山一号楚墓的经锦要早,因此它是一种由平纹简单组织演变到重经组织的过渡组织,类似于草席编织状的罗纹型经锦。

2)靖安墓中出土的东周时期的织锦,其密度最高应不会超过1 800根/10cm,但就二重经锦来说,这样的经密已经是迄今为止最高的了。表里层经线的排列比可能不是1∶1或者2∶2,而是2∶1,甚至4∶1的可能性也有,则密度就更小一些。

3)织造工艺应为素织机上加以手工挑花,即采用少量的综片起基础组织,花纹则由手工挑织而成。因根据文物照片可看到花纹虽有基本规律,但时有差错,这应是手工挑织过程中难免产生的随意性所致。但因织物密度高、精度大,其织造工艺水平已达到了很高的水准。

通过对东周经锦复制工作的科学实践,笔者体会到文物复制是对历史事实作出验证和正确判断的有效方法和途径之一。由于对东周时期的出土丝织物并未全部亲见,更没有全面深入地作分析研究,仅对部分进行了复制和探索,故本文所作的结论和观点必有偏面和差错之处,恳望有关专家学者批评指正,并共同探讨之。

[1] 黄能馥,陈娟娟.中国丝绸科技艺术七千年[M].北京:中国纺织出版社,2002:9.

[2] 湖北荆州地区博物馆.江陵马山一号楚墓[M].北京:文物出版社,1985.

Research on Fabric Structure of Eastern Zhou Tapestry and Its Processing Techniques

QIAN Xiao-ping, SHEN Zhi-xian, DAI Jian

(Suzhou Qian Xiao-ping Institute of Ancient Silk Copies, Suzhou 215001, China)

A few Eastern Zhou tapestries with bright color and high warp density were unearthed during the archaeological excavation of Eastern Zhou Grand Tomb in 2007 in Jing'an, Jiangxi province. Without the original fabric at hand, we initially decided on the width, structure, warp density and processing techniques through research and study. After numerous testing and trial run, modification and fine tuning, we successfully duplicated the Eastern Zhou Dynasty tapestries. It helps to better understand the fabric structures and manufacturing techniques over 2600 years ago.

Tapestry; Silk fabric archeology; Eastern Zhou; Fabric structure; Processing techniques

TS145.11

A

1001-7003(2010)04-0001-05

2009-12-17

国家文物局“指南针计划”专项项目(文物博涵[2008]1258号)

钱小萍(1939- ),女,研究员,主要从事古今丝绸设计与研究工作。