三年攻坚路 六大新突破——“嫦娥二号”任务研制攻关纪实

2010-11-15

□ 本刊记者 许 玲

2007年11月,“嫦娥一号”卫星成功传回我国第一幅月球影像图,标志着我国探月工程一期——首次月球探测工程圆满成功。时隔三年,我国探月工程二期任务拉开大幕。

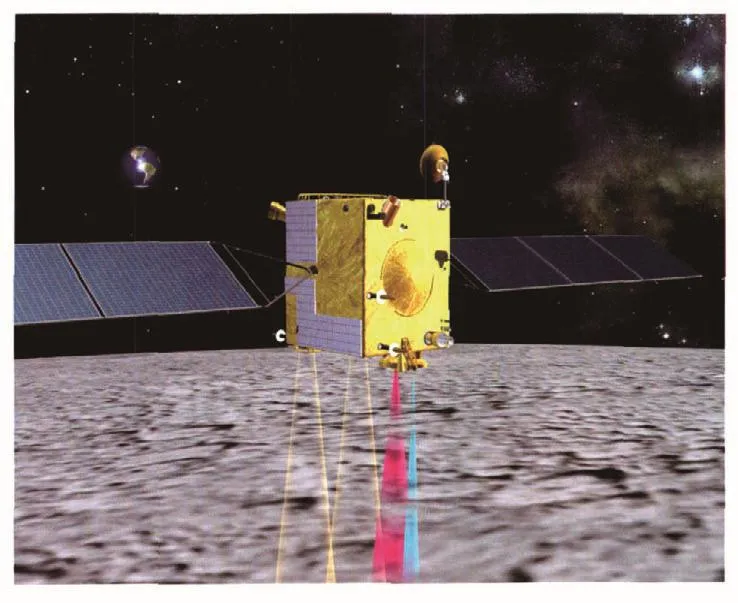

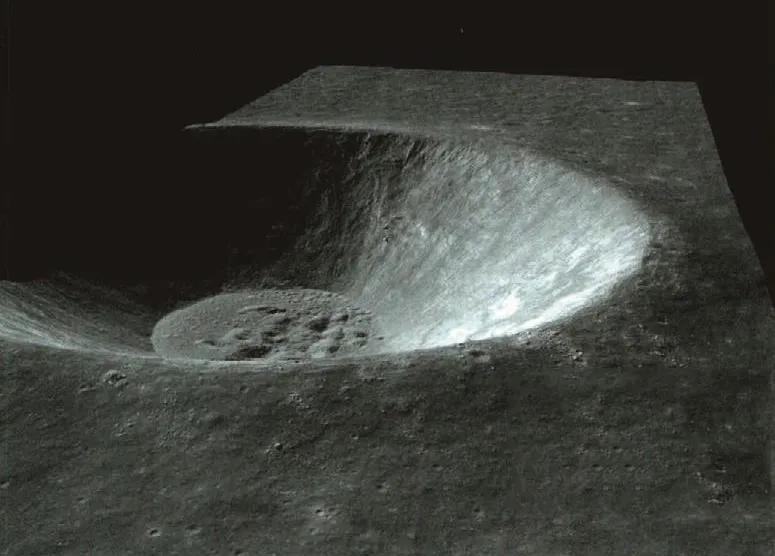

2010年11月,探月工程二期任务的先导星——“嫦娥二号”卫星成功传回分辨率优于1.5米的月球虹湾局部影像图,清晰度高于预期设计目标,标志着“嫦娥二号”任务圆满成功,我国探月工程二期取得阶段性胜利!

两幅图片,两次跨越。回首三年攻坚路,我们攻克了一道又一道技术难关,取得了一项又一项技术突破。实践证明,中国航天有实力、有能力依靠自主创新,在迈向深空探测的征途上,不断续写新的辉煌!

从“绕”起步 为“落”而生

“嫦娥”开启飞天之路,是从2004年雪花纷飞、爆竹声声的农历大年初二开始的。这一天,国务院正式批准了我国绕月探测工程立项报告。

我国航天探测器第一次飞出地球,奔向太空,其难度之大、风险之高难以预测。因此,在“嫦娥一号”正式立项不久,为降低绕月探测工程的风险,保证万无一失,国家决定为一期工程增加一颗备份星,同时明确提出,“首发任务成功后,对备份产品进行一定技术改进即可进行第二次发射,实现技术上新的突破,并纳入月球探测二期工程计划安排。”

这是一个既稳妥又高瞻远瞩的战略性决策。按照国家部署,在研制发射“嫦娥一号”卫星的过程中,相关参研单位同时完成了备份星的研制任务。“绕月探测工程成功后,工程领导小组于2007年12月即组织开展备份星适用方案的论证。国防科工局成立后,继续组织专家进行了深化论证。综合考虑工程一期取得的成果、二期工程的技术难度、备份产品的技术状态和工程相关系统的条件,论证专家组认为,将备份星进行技术改进,为二期工程验证新技术、降低二期工程的实施风险,更有价值。” 探月工程总指挥、国防科工局局长陈求发告诉记者。

2008年2月15日,国家批准探月工程二期立项,“落月探测”研制工作正式启动。相比一期绕月探测,二期落月探测要实现月面软着陆和月面巡察,任务更艰巨,技术难度更大,风险更高。4个月后,国防科工局召开专题会议,决定将一期工程的备份星确定为二期工程的先导星,验证二期工程部分关键技术,并依据发射顺序,命名为“嫦娥二号”卫星,纳入二期工程管理,还将该任务命名为“嫦娥二号”任务,向国务院申请立项。10月16日,国务院批准实施“嫦娥二号”任务。至此,从“绕”起步、为“落”而生的“嫦娥二号”被赋予新的历史使命。

从2004年探月工程立项,到2007年成功发射“嫦娥一号”卫星,再到2010年“嫦娥二号”任务取得圆满成功,我国月球探测事业正严格按照“三步走”的战略,环环紧扣,步步为营,扎扎实实地向着理想的深空探测目标迈进!

全力攻坚 创新突破

尽管有了“嫦娥一号”研发成功的经验和基础,但“嫦娥二号”要比“嫦娥一号”“飞得更快”——5天到达目的地;“靠得更近”——在距月面100公里的轨道工作;“看得更清”——择机降入100×15公里轨道对特定地区精准成像,新的使命决定了“嫦娥二号”任务要解决多项技术难题,探月工程总设计师吴伟仁介绍说。

作为探月二期工程的“开路先锋”,“嫦娥二号”卫星肩负的主要使命就是验证与探测。验证直接入轨技术、月球捕获技术、X频段测控技术、轨道机动技术、数据传输技术和高分辨率成像技术等六大关键技术,同时要在100公里环月轨道上对整个月球进行更全面的探测,尤其要对“嫦娥三号”备选着陆区进行更精确的探测,为“嫦娥三号”安全着陆做准备。需要验证的六大关键技术,就像横亘在科研人员面前的一个个关卡,而要突破这些关卡,唯有自主创新。

从2008年“嫦娥二号”任务各项研制工作全面启动,至2009年任务全面开展关键技术攻关、产品研制、系统集成和试验验证,在工程领导小组的组织指挥下,行政指挥线和技术指挥线像两列火车头,并驾齐驱,带领五大系统各路人马奋勇向前。经过两年的努力,“嫦娥二号”任务研制团队凭着一丝不苟、精益求精,团结协作、相互配合,严慎细实、刻苦攻关的工作作风,一道道技术瓶颈得以突破。

“嫦娥二号”任务要闯的第一道难关是运载火箭将卫星直接送入地月转移轨道,以更快捷的方式直奔月宫。“长三丙”火箭主任设计师李聃说:“解决这一难题的关键是地月转移轨道的轨道设计,而这一设计受到火箭一级落区、测控网覆盖范围和地、月、日三者之间的运动规律等多种因素的制约。”

轨道主管设计师周天帅解释说,“按照轨道设计的要求,必须把一级火箭的落区严格限定在特定区域内,没有任何“自由发挥”的余地;飞行轨道必须处于现有测控网覆盖的范围内,不能做任何“出格”的动作;最后还要考虑必须严密考虑地、月、日三者之间的相互关系和运动规律,以求达到一个最佳的综合平衡点。”

面对如此苛刻的要求,李聃和他的同事在继承以往弹道设计理论和经验的基础上,先后查阅和研究了上百种相关文献,推导了数十页弹道设计模型,编写了近万行软件和几千条弹道仿真计算优化设计。他们精确地计算并选定了运载火箭的变轨时机;又通过大量的模拟试验,对入轨精度和推进剂剩余量进行了稳妥可靠的分析;最终经过来自全国各地专家的反复核算,认定这条奔月轨道设计合理而完美。

10月1日晚19时25分,当“嫦娥二号”卫星准确进入地月转移轨道的那一刻,轨道设计师们为此付出的辛苦与汗水淹没在欢呼的掌声和激动的泪水中。“这是长征火箭的又一次重大技术突破。”“长三甲”系列火箭总指挥岑拯自豪地说,“这个技术的掌握,对我国探月工程后继任务的顺利实施奠定了坚实的基础,甚至对未来火星探测、金星探测都具有积极意义。”

100公里环月圆轨道是“嫦娥二号”卫星的“使命轨道”,验证并实现这一轨道捕获技术也是此次“嫦娥二号”任务的关键之一。“这个轨道有两个突出特点:一是史无前例的近。‘嫦娥一号’是200公里轨道,这次只有100公里;二是周期前所未有的短。三次制动后‘嫦娥二号’卫星绕月一圈的时间大概是118分钟。”“但有了前两次制动的成功,第三次制动成功的把握更大!” 北京跟踪与通信技术研究所的主任设计师张波自信地说。10月9日,北京航天飞行控制中心向“嫦娥二号”卫星发出指令,进行第三次近月制动,控制卫星成功进入100公里环月圆轨道。

“嫦娥二号”卫星在100公里的环月圆轨道上调整并运行一段时间后,将在月球背面自主降轨,进入一个近月点15公里、远月点100公里的椭圆轨道,飞到月球正面的虹湾进行优于1.5米分辨率的成像。降轨探测是对“嫦娥二号”卫星最大的一次考验。据“嫦娥二号”卫星系统总设计师黄江川介绍,卫星自主控制降轨的时机是关键,因为变轨时机决定了之后的近月点位置,如果时机不对,卫星在15公里的近月点位置和备选着陆区会有误差。实践证明,卫星不仅把握住了时机,而且准确无误地降到了备选位置。

“嫦娥二号”还有一个重要突破就是实现精确探测,获得分辨率小于10米,甚至近月点15公里时达到分辨率15米以上的全球最为清晰的月面图像。因此要重新研制高分辨率T DIC C D相机和大容量存储器,并对相关有效载荷进行针对性改进。“由于这一任务确定的时间比较晚,真正进入研制只有一年时间。在一年之内,既要重新设计,又要搞出初样,还要生产和验证正样,三个阶段一个步也不能少,其时间之紧,难度之大从来没有过。”卫星系统有效载荷总指挥吴季向记者介绍。

曾经为“嫦娥一号”卫星研制过“火眼金睛”的中国科学院西安光学机械研究所,通过竞标承担起新研制CCD相机的任务。研究所科研人员全力以赴,昼夜突击,设计阶段就突破了提高分辨率的各种技术难题,把住了质量源头;初样阶段做好了全面系统的实验,验证了在空间飞行环境中的承受能力;正样阶段则千方百计抓好了质量控制,最终高水平、高质量、高效率地完成研制任务。

由于“嫦娥二号”卫星成像精度高,数据量也远远超过“嫦娥一号”,为此,有效载荷分系统还组织重新研制出了大容量存储器,将存储量提高2.5倍,压缩速率提高80倍,数据传输能力也翻番增长,由原来的3兆的传输码速率提高到6-12兆,达到完成验证数据传输技术的能力,为后继探月任务提供了保障。

如果说“嫦娥二号”卫星是风筝,测控系统就是一根无形的牵引线。这根线是卫星与地球联系的惟一纽带,分别由西昌卫星发射中心、北京航天飞行控制中心、西安卫星测控中心以及3条测量船、6个位于国内的测控站、1个建于国外的测控站、4个天文观测站及1个国际联网测控站组成,它们彼此之间形成一个有机的系统整体,通过与箭载和星载测控合作目标的配合,共同完成对火箭和卫星的各项测控任务。

“嫦娥二号”测控系统首次验证了X频段深空测控技术。测控系统总设计师钱卫平说,“这一技术是国际深空测控技术的发展趋势,在我国尚属首次应用。与现在使用的但日益拥挤的S频段相比,X频段测控资源更丰富;X频段无线电传输信号频率更高,轨道测量精度会更精细;也易于实现星载测控设备的小型化,从而减轻重量,有利于航天器飞得更远。”X频段测控技术经“嫦娥二号”验证后,将未来深空探测中发挥重要作用。

在全体科研人员的努力下,经过1000多个日日夜夜的拼搏奋战,工程目标设定的地月转移轨道发射技术、月球捕获技术、轨道机动技术、数据传输技术、高分辨率成像技术和X频段测控技术等六大创新与突破一一实现,“嫦娥二号”为当好“开路先锋”做好了充分准备。

精益求精 确保成功

两年的研制时间很快过去,年历已翻到2010年。这是决战之年,“嫦娥二号”任务开始进行系统测试验证、质量复查和飞控技术研究,为进入发射阶段做好最后准备。而越到最后的冲刺,越能体现参研人员精益求精的科学精神。

工程总指挥陈求发告诉记者,五大系统全体参研参试人员,在任务研制过程中,始终坚持“保进度、保质量、保安全、保成功”的“四保”原则,“用工程的圆满成功,向祖国和人民汇报”是全体参研人员的共同心声!

据记者了解,截止2010年6月底,工程总体组织完成“嫦娥二号”任务6项系统间大型试验、7项系统级试验和5项分系统级试验。“仅总装集成测试一项,‘嫦娥二号’卫星在一年半的时间里就测试了2000个小时。”卫星系统总设计师黄江川说,所有测试和验证的目的都是为了保证飞行任务的圆满成功。

探月是高风险的航天活动。如何规避风险确保成功,探月工程副总设计师于登云说:“我们能做的事情是尽可能把工作做细,必须精细、精细、再精细,要让全体科研人员插上想象的翅膀,充分地去想,把各种可能尽量想全,做足预案。不怕做不到,就怕想不到,这是航天的经验之谈。”

为确保万无一失,对于每个可能出现的风险,工程各系统都做好缜密的故障应对措施,制定完备的预案。卫星和火箭系统最终形成111项应急处理预案;测控系统准备了108个应急预案,制定了153种故障处理对策;发射场系统则梳理完善了需重点关注的关键设备和应急预案,预想到了防范多种意外灾害,确保每一项设备都“健康上岗”。

“嫦娥二号”任务的主角是“嫦娥二号”卫星,在临近决战的紧要关头,人们的目光自然集中到卫星系统。

卫星系统总指挥张廷介绍,“嫦娥二号”卫星研制遇到最大的困难就是“状态多,验证难,无备份,队伍新”。在卫星众多硬件中,继承“嫦娥一号”的占85%,进行适应性修改的占10%,新研制的有5%,三种不同类型的产品同时上星,给状态控制增加了难度;由于技术状态的复杂,给地面验证也增加了困难;而“嫦娥二号”本身就是“嫦娥一号”的备份产品,不可能再有备份,出现问题无法替换;更重要的是科研队伍新,由于“嫦娥二号”与“嫦娥三号”几乎同时进行研制,相关科研人员要一分为二,不少年轻的科研人员走上新的岗位,承担了比“嫦娥一号”更为重要的任务。这支队伍平均年龄36岁,基层一线科研人员平均年龄还不到30岁。

但越是困难的挑战,越能激发航天人昂扬的斗志。在张廷新眼里,早已把“嫦娥二号”卫星当宝贝一样对待,尽力精心呵护,不容半点闪失。根据“嫦娥一号”的成功经验,“嫦娥二号”也按照三级负责制组织开展了以“查隐患、补缺陷、防差错、保安全”为主题的质量复查活动。

第一是抓技术状态控制。”张廷新说,“嫦娥二号”卫星从2009年2月正样评审之后,对状态极限的控制十分严格,如果要改动哪些技术状态,一定要严格审批。“谁要改什么就改什么,整个卫星的质量和状态就没办法控制了。”

“第二是产品研制过程的控制。从设计评审、生产研制到进行试验都要严格把关,都要严格按照质量控制过程来做。”张廷新介绍,在质量控制过程中,一是坚持质量信息快报制度,出了问题必须在两个小时之内上报;二是坚持数据包制度,数据包内包含各种原始记录,在质量验收把关时主要看数据包;三是进行严格的验证试验;四是实行严格的归零和举一反三;五是认真地进行质量复查,对关键单机和关键分系统反复进行再分析、再验证、再确认,找隐患、识风险、防差错、保安全。

“最后,在卫星进入发射现场进行操作时,我们还提出:要操作,先确认;要加电,先查设;要测试,看状态;判数据,查历史。所有采取的这些措施都是为了保证进度和质量。” 张廷新坚定地说。

“嫦娥二号”GNC分系统是卫星控制姿态稳定的关键。为提高稳定度,相关人员将该系统重要部件——紫外敏感器的软件进行了优化。但在一次整星电测中,紫外敏感器某线路通信功能出现异常。副总师王晓磊和研制人员一起对故障进行分析排查,发现线路盒内一根长约6mm的金属多余物使芯片管脚间发生短路,引起软件运行混乱。为了彻底解决这一问题,他们一头扎进实验室,开始涉及上百种可能的排除试验。第一种组合,故障现象不对,继续!第二种组合,故障现象也不对,继续!等到测试完所有项目并成功复现了整星测试时的故障时,时间已经过了好几天了。

不放过一个微小失误,不遗留一个故障隐患,一步一个脚印,“嫦娥二号”就是这样一步步走向成功,走向深空探测的最前沿!