应用气象学创新实验基地建设与实验教学改革的探索

2010-11-07杨再强申双和刘寿东景元书江晓东李永秀南京信息工程大学应用气象学院210044

杨再强 申双和 刘寿东 景元书 江晓东 李永秀南京信息工程大学应用气象学院 210044

应用气象学创新实验基地建设与实验教学改革的探索

杨再强 申双和 刘寿东 景元书 江晓东 李永秀

南京信息工程大学应用气象学院 210044

人才是建设创新型国家的基础,尤其是创新人才培养,是基础性、全局性、战略性和前瞻性的工作。应用气象学是应用性和实践性较强的学科,创新人才的培养必须依赖于实验基地的建设和人才培养模式的改革。本文阐明了我校针对应用气象学产学研创新人才培养模式所开展的实验基地硬件与软件平台的建设实践,详细介绍了应用气象学本科开设的创新实验项目内容和目的,总结了教学改革取得的成效,研究为应用气象及相近学科的教学改革提供参考。

应用气象;人才培养模式;实验基地;教学改革

提高自主创新能力,建设创新型国家”这是我党“十七大”提出的战略目标。在高校人才培养工作中,通过建设实验基地,加强实践教学,带动人才培养体系创新是提高高等教育教学质量的重要保证。推进高校实验教学改革,对于加强学生实践能力、创新能力的培养具有重要的意义[1,2]。应用气象学作为气象行业的一个重要学科,在经济建设中发挥着重要作用,如何在新形势下,根据社会需要培养创新型和实践型人才是应用气象学院面临的关键性课题。实验基地建设是创新人才培养的支撑平台。近年来,在学校领导下,对农业气象试验站投大量人力、物力和财力,基本建设成为应用气象创新实验基地。本文就应用气象产学研创新实验基地建设及人才培养模式改革进行总结,为相近学科的教学改革提供参考。

1.创新实验基地硬件建设

农业气象实验创新基地由农业气象试验站、应用气象实验中心、农业资源与环境实验室组成。

1.1 农业气象试验站建设

农业气象试验站实验室现有面积250 m2,有试验地45000 m2,仪器设备资产280万元。包括实验基地仪器、设备总值约1000多万元,包括人工气候箱、Licor-6400R光合作用测定系统、Licor-8100呼吸测定系统、稳态气孔仪(产地:德国)、茎流计、农田生态系统观测系统、大气气溶胶观测系统、叶面积仪、冠层分析仪、标准辐射站,便携式自动气象观测站等、还有国内生产的小气候梯度观测系统、自动气象站等设备。2010年,学校投资200余万,建设人工智能试验温室600m2、标准塑料大棚1000m2及水分控制试验场200m2,为学生创新实验提供了较好的实验研究平台。

1.2 应用气象实验教学中心

应用气象实验教学中心拥有应用气象实验室总面积900m2。包括4个应用气象实验分室,拥有先进的国外气象、生态、植物生理、小气候等方面的仪器设备,主要承担我校应用气象学、环境工程、生态学、遥感科学、资源环境与城乡规划、农业资源与环境、大气物理学与大气环境、大气科学、地理信息系统、电气工程与自动化、信息工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、公共事业管理、信息与计算科学、信息管理与信息系统等17个专业的专业基础实验课(含选修)的教学工作,同时承担我校相关专业学生学年论文和毕业论文的实验任务。实验室每年可开设39门的专业基础实验课。结合实习实验操作指南的多媒体课件与实验课程的网上辅助教学,对实验课程教学和大学生科技创新、暑期科技兴趣小组等活动提供了良好的教学和科研平台。

1.3 农业资源与环境实验室属在建实验室

农业资源与环境实验室包括生物基础、土壤资源、植物营养和资源调控与信息管理等4个实验分室,为新建专业农业资源与环境专业开设的专业必修课和选修课的实验教学提供基本条件,保障我校资源环境与生态类专业本科生培养目标的顺利实现,并在此基础上逐步增强为科研服务的功能。主要仪器设备有LRH-150S型恒温恒湿培养箱、LRH-250-G型光照培养箱、MMM型二氧化碳控制培养箱、紫外分光光度计、GGX-9型原子吸收分光光度计、BME型生物显微镜、体视显微镜、SS-325型高压蒸汽灭菌器、1241近红外快速品质分析仪、GPS、植物生长箱、液相色谱仪、Agilent气相色谱仪等。主要承担教学任务有基础生物学、植物生理学、微生物基础、土壤学、农化分析、仪器分析、植物营养学、农产品品质分析、水质分析、环境污染生物修复、土壤调查与制图、生态环境模拟与调控、农业资源信息系统、生态系统碳氮循环等课程的实验实习。

?

?

2.创新实验基地软件建设

2.1 师资队伍建设

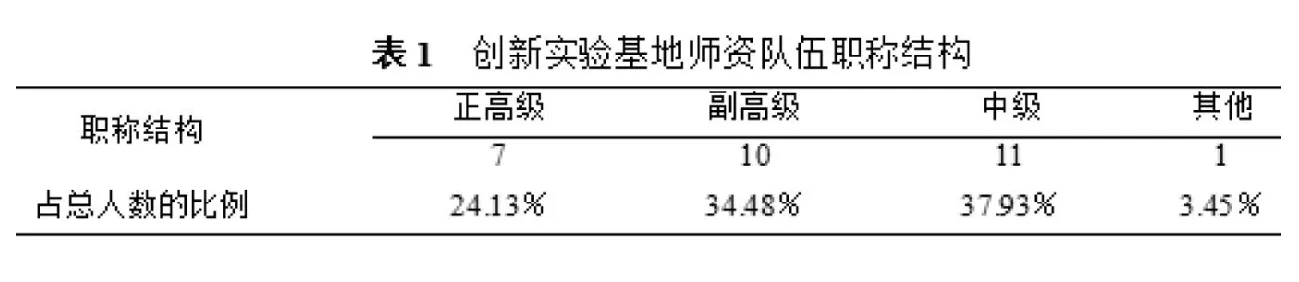

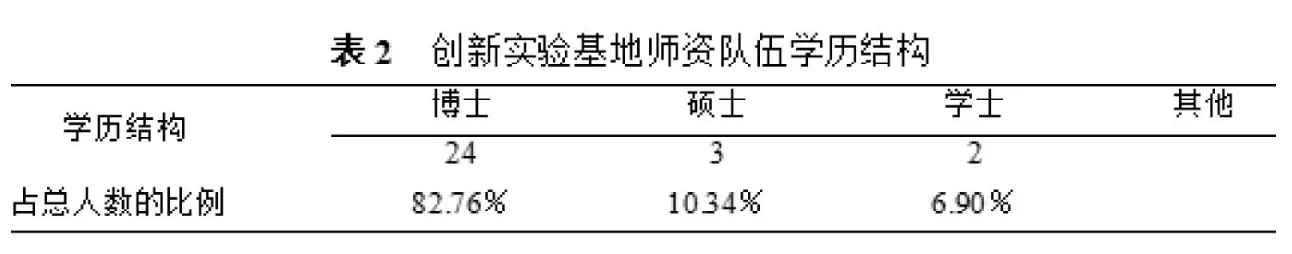

参与创新实验基地教学实验的教师有29人,其中教授7人(其中博士生导师5人),副教授10人,具有博士学位的24人,其中45以上的教师6人;36~45岁之间的教师9人,35岁以下的青年教师10人,职称结构和学历结构见表1和表2。基本形成了一支由省级优秀课程团队为主体,理论课教师、实验教师、实验技术人员和研究生助教四位一体的实验教学队伍。同时,学院加强实验人员的配备,按3万人时数配备一名实验技术人员,其中高级职称占实验技术人员的20%以上,中级职称占50%以上;每年安排实验人员到国内外先进中心学习培训,紧跟国内外先进水平。

2.2 图书资料建设

南京信息工程大学图书馆为本实验基地提供了大量的图书资料,相关的图书现有5万多册,其中外文图书3000多册;订阅期刊78种,其中外文15种;另外还拥有中国期刊全文数据库、学位论文全文数据库、会议论文全文数据库、时代圣典电子图书、超星数字图书馆、CALIS西文期刊目次数据库、Springer Link、EBSCO host、EB Online、MGA、Elsevier Science Direct等大型数据库。

2.3 实践教学和实验教学管理建设

2.3.1 实践教学管理

实践教学管理主要有:①制定实践教学计划、大纲,根据我校各专业人才培养目标和社会对人才的新要求,进一步修订完善实践性教学计划、实践教学大纲。②进一步明确职责,使实践教学管理科学化、规范化,标准化。扩大服务范围,提高实践性教学环节的内涵层次,努力拓宽受益面。全面实现实验教学、基本工作信息和仪器设备的计算机网络化管理。③建立健全的书面记录和档案、统计资料。分类专人收集和保管,由实验室主任进行检查、督促,作为重要的年度考核内容。④完善硬件建设,购买实验中心必需的仪器设备,进一步采购先进的仪器设备。⑤规划、建设现有的农业气象试验站,努力成为国内现代农业气象教学、科研示范基地和业务示范基地。

2.3.2 实验教学管理

实验教学管理要求:①实验教学实现层次化。基本实验项目应仅占所有实验项目的50% 左右。建立三个层次的实验教学即基本实验、提高型(综合性、设计性、应用性)和研究创新型。年更新实验内容数达总数的10%。②建立相关内容和渗透的课程体系。以教材和实验指导书为基础,充实综合实验项目,培养学生的综合实验技能。强化平时实验,平时实验成绩占总成绩的65% 左右。建立实验成绩、实验报告档案。③完善实验室开放制度。完善校内和校外开放制度,承接跨专业、跨学科和跨单位的实验申请。④每年组织有特长的本科生参与学生科研项目。

2.4 校外实验基地建设

近年来,应用气象学院还积极与江苏省气象局农业气象遥感中心、浦口区气象局、江苏省农业资源环境中心、中国科学院禹城综合试验站、宿州市气象局、寿县国家气候观象台、慈溪市气象局等单位签订合作协议,进一步建设校外实验实习基地。每年定期组织学生到校外实践基地参观、实习和业务培训。

2.5 保障机制

(1)制度保障。学校、学院已经建立一整套科学规范的实验实践规章制度,包括中心各类人员岗位责任制,工作考核制度、实验技术人员聘任制、安全卫生管理制度、档案管理制度、中心运行经费管理规定、仪器管理规定等,各实验室有实验室规则、安全卫生制度、学生守则等管理制度并通过信息化管理实现资源共享和对外开放;

(2)经费保障。校、院两级保障充足的实验建设经费,及时更新实验仪器设备,不断改进和更新实验项目;

(3)用地保障。在校区规划建设中预留了应用气象实验教学基地用地,可根据实验基地发展和建设需要调整实验用地,保证实验教学正常运行。

3.创新实践能力培养模式改革措施

应用气象学走产学研人才培养模式的道路[1],着重培养学生实践创新能力、业务能力和科研能力。应用气象本科人才培养模式遵循“厚基础、强实践、多层面”的原则,由“理论教学”+“实践教学”+“业务能力培养”+“科研能力培养”4大板块构成[2],即利用基地的生产实践中发现问题和进行业务培养,在理论教学中加强基础理论学习,在科研中锻炼学生的科研创新能力。区别于原有的人才培养模式以理论教学为主,轻实践教学,过分强调学生系统掌握基础理论知识,学生的实践能力和科研创新能力难以提高的情况。从而使学生在气象为农业服务、生态环境调控、农业资源可持续利用、农业资源和环境信息化管理等方面的研究能力和创新意识得到提高。实验项目的开设与人才培养模式相适应,在实验基地主要开设如下项目。

3.1 基本能力训练的观测项目

针对应用气象本科教学目标,实验基地主要开设基本能力训练一些项目,供大一、大二学生实验。主要项目有:(1)气象与大气环境要素的观测。掌握太阳辐射、温度、降水、风、湿度、气压等气象因子和大气中一些气体成分的观测方法,各种传感器性能,仪器的安装要求和技巧,(2)主要作物生长发育形状和产量的观测。观测主要作物(水稻、小麦、玉米等)的生育期、密度、株高、叶面积、产量等指标。让学生通过设计不同取样方法,获得数据后,进而通过不同处理数据方法,发现不同抽样方案、不同处理方法对观测结果的影响。不仅加强学生观测能力的培养,并且做到对学生在观测工作中的严谨作风的训练,为学生在今后从事科研和业务工作打下良好的基础。(3)生态因子的观测。使学生掌握生态因子包括地形因子、土壤因子、生物因子的测定方法,其中土壤因子包括土壤质地、土层厚度、有机质含量、土壤水分、N、P、K含量、pH值的测定。

3.2 业务能力培养的实验项目

针对学生就业,开展业务能力培养的实验项目,主要对大三、大四学生开放。实验项目有:农业气象预报与情报、农业气候资源分析与评价、气象科技服务、GIS与遥感数据处理。、土壤调查与制图、植物营养成分和土壤肥力测定、作物生理指标测定、农田和森林生态系统、生物群落和种群的调查与数据分析。上述实验针对应用气象、农业资源环境与利用专业的学生就业进行系统的业务能力培养,为提高学生科研能力和创新能力奠定基础。

3.3 生产技术方面能力训练项目

针对新农村建设中农业生产和设施作物栽培技术方面的生产能力的培养,为学生毕业后为社会主义新农村建设做好知识储备。开设实验项目有:作物病虫发生发展的气象条件的观测与研究、主要农作物丰产栽培管理生产环节实践、观赏花卉和蔬菜设施栽培管理技术实践、土壤配方施肥技术实践、园林植物(树木、花卉、草坪)的生产管理技术实践。上述项目以大三和大四的学生为对象。

3.4 创新实践和科研能力的培养的实验项目

结合教师科研项目,让大四学生参与实验设计、数据收集、数据处理、论文写作。主要培养学生在应用气象、气象农业服务、生态环境调控、农业资源可持续利用、农业资源和环境信息化管理等方面的科学研究技能,提高科研能力和创新意识。在科研过程中,指导教师应注意加强对学生科研素质和技能、创造性的科学思维方法和严谨的治学态度的培养[3,4]。显著的成效。学生创新实践能力得到大大提高,科研素质得到加强,本科毕业生具有较强业务能力,受到用人单位的好评。2007年应用气象学专业获得校级优秀教学成果特等奖1项,2006年本科毕业设计(论文)分别获得“江苏省首届本科毕业生优秀毕业设计(论文)二等奖”和“江苏省第三届本科毕业生优秀毕业设计(论文)二等奖”各1项。2007年1名同学获得了国家林业局湿地保护管理中心共同主办的2006湿地使者行动“优秀湿地使者”称号。2008年获得大气科学教学指导委员会关于人才培养方案设计研究项目。2009年应用气象专业学生在暑期社会“三下乡”社会实践中获得一等奖2项,二等奖1项,三等奖3项。应用气象本科毕业生每年平均40%左右考取硕士研究生,高质量就业率连续多年超过96%,名列全校第一。

4.取得的成效

通过近4年来的改革和探索,取得了

[1]杨再强,申双和,景元书,赵小艳,江晓东.面向社会需求,应用气象专业创新实践能力培养与实践. 科技创新导报.2010,(3): 230.

[2]景元书,申双和,刘寿东.以实践教学体系促进应用气象专业发展. 中国高校科技与产业化. 2006, (3):271-272.

[3]杨再强,申双和,刘寿东,张建新,赵小艳.应用气象学专业本科创新型人才培养模式的探索. 高等教育研究(成都).2008, 25(4):51-53.

[4]唐湘宁,华维慧. 对本科生毕业设计(论文)模式创新的思考. 重庆科技学院学报(社会科学版).2008,(11):198-199.

[5]张俊林.在本科毕业设计中培养学生创新能力的改革与实践. 重庆科技学院学报( 社会科学版).2008, (1):191-192.

10.3969/j.issn.1001-8972.2010.22.139

南京信息工程大学第七期教改项目-人才培养模式创新实验基地(10JD002)和南京信息工程大学第六期教改重点教研课题(09JY0011);

杨再强(1967-), 博士, 教授, 主要从事设施农业气象保障服务及农业生物环境调控研究。