水石文化隐喻

——《西游记》中唐僧与《红楼梦》中贾宝玉比较研究

2010-11-02冯军

冯军

(山东大学文学与新闻传播学院,山东济南,250100)

水石文化隐喻

——《西游记》中唐僧与《红楼梦》中贾宝玉比较研究

冯军

(山东大学文学与新闻传播学院,山东济南,250100)

隐喻是根据已知的事物把握体验未知的事物,捕捉人对抽象事物感受和体验最重要的形象化手段之一。《西游记》中唐僧与《红楼梦》中贾宝玉水石文化隐喻内涵丰富,隐喻象征深刻。唐僧与柔性的水意象密切相关,贾宝玉与石头、通灵宝玉三位一体,与硬质的石玉结缘,他们虽来自不同的渊源意象,却有着同质的文化隐喻意蕴。他们都涉及到弃不弃、情不情、死不死、物非物四对对立统一的辨证命题,在此是是非非的思维模式中彰显着吴承恩与曹雪芹对生命对人生超然的理解态度、冷然释然的反思精神。水石文化隐喻为我们深入了解唐僧、宝玉蕴含的深层文化价值与意义开阔了视野,也为深刻理解《西游记》《红楼梦》提供了全新的视角。

西游记;唐僧;红楼梦;贾宝玉;水石文化;隐喻

一、概述

“文学要通过形象化诸手段反映外在的客观世界,表达人类丰富多变的内心情感,捕捉人对抽象事物的感受和体验。在这‘形象化诸手段’中,或许最重要的是隐喻,隐喻能使人根据已知的事物把握未知的事物,根据彼时彼地的事物把握此时此地的事物,并在已知事物与未知事物的相互激荡、交互激发的过程中派生出‘言在此而意在彼’的美学效果。”[1]在中国古典文学中这种由此及彼的物征隐喻是相当突出的,如“一川烟草,满城飞絮”与几许闲愁剪不断理还乱的缠绵象征,“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”屈原与香草美人的引类譬喻。水、石更经常呈现于人们的视野,饱蘸着深厚的思想内涵与文化意蕴,更是文人颇为钟情的抒情与借喻的对象。作为明清两大名著《西游记》《红楼梦》更与水石结缘,唐僧贾宝玉与水石有着纠缠不清千丝万缕的联系。

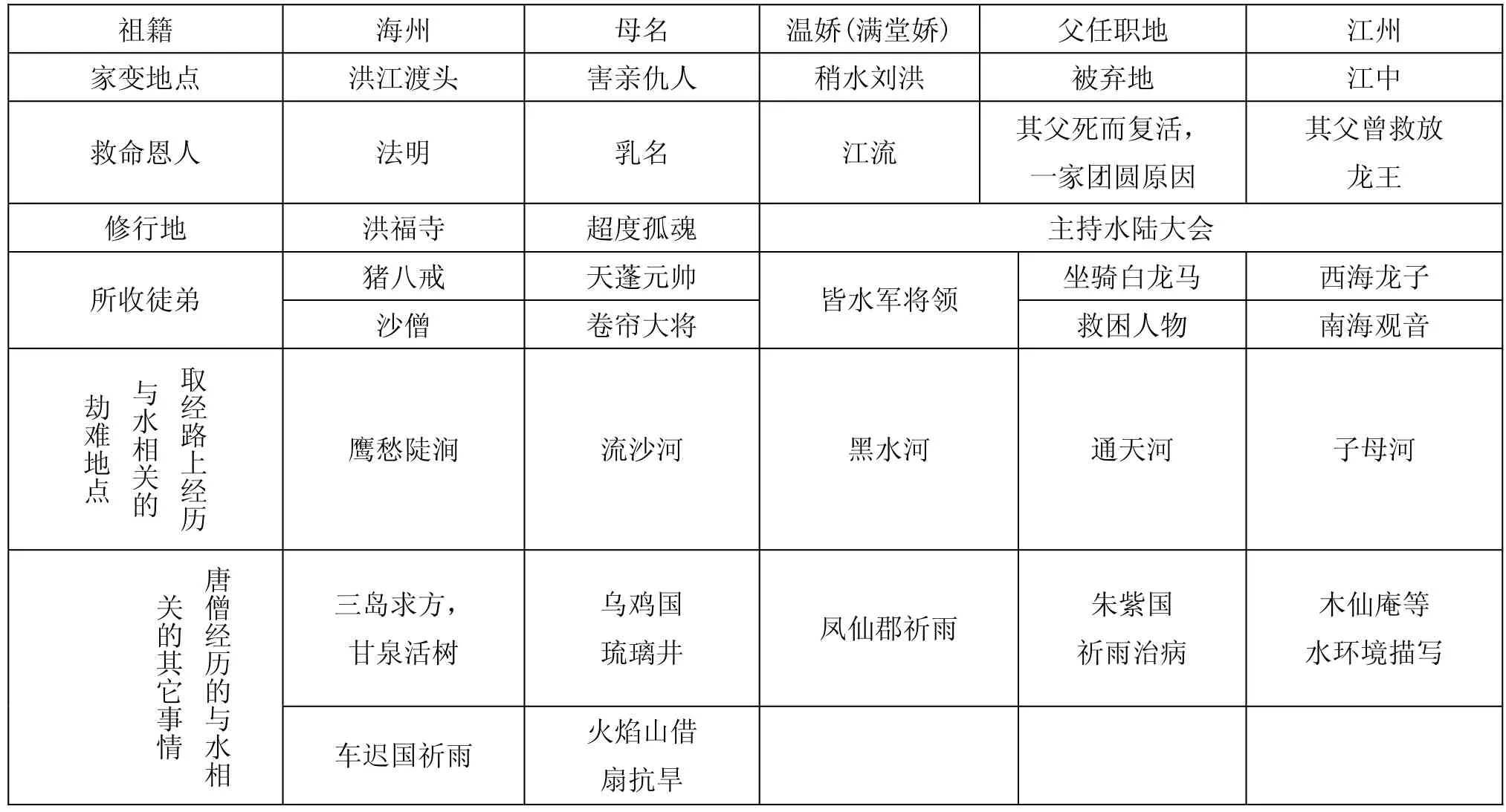

唐僧代表柔性的特质,与柔性的水命运水意象密切相关,现列“水”表如1所示。

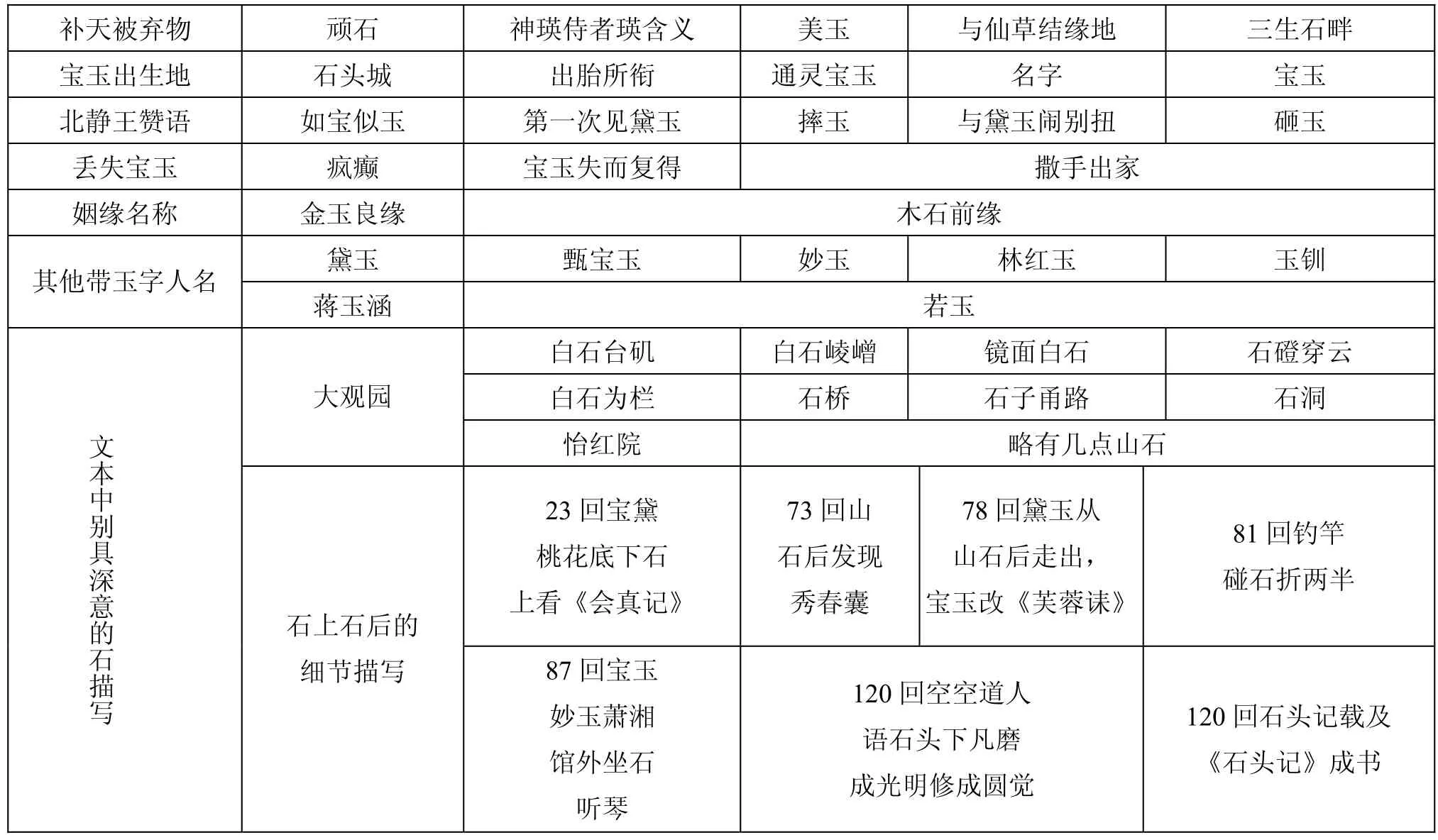

水与唐僧一生有着剪不断的联系,贾宝玉与石头、通灵宝玉三位一体,与石玉的纠葛也是一样深刻而明晰,兹列“石、玉图”如表2所示。

“盖写物以附意,扬言以切事者也。”[2]物实际上是观念的载体,它承担着深层意思与思想的表达。唐僧宝玉与水石玉的意象内涵丰富,隐喻象征深刻,他们虽来自不同的渊源意象,但却有着同质的文化隐喻意蕴,都涉及到弃不弃、情不情、死不死、物非物四对对立统一的辨证命题。

二、弃不弃

由于石玉是以个体块为单位,所以它较突出的特征是个体的独立性、无所依附性。在众多文人笔下石玉俨然是孤独的标识,屈原“石磊磊兮葛蔓蔓”,李商隐“清溪白石不相望,堂中远甚苍梧野。”在某种程度上都点明了石意象的清凄冷寂,柳宗元《永州八记》更是借石的幽冷诡异的形态抒写作家的孤寂无依。在中国传统文化中石所对应象征的孤独是一种人生常态,这在贾宝玉身上体现得更明显。《红楼梦》第一回就指出“原来女娲氏炼石补天之时,于大荒山无稽崖炼成高十二丈、见方二十四丈大的顽石三万六千五百零一块;那娲皇只用了三万六千五百块,单单剩下一块未用,弃在青埂峰下。谁知此石自经锻炼之后,灵性已通,……因见众石俱得补天,独自己无才,不得入选,遂自怨自愧,日夜悲哀。”[3]这里透露出几个重要信息。(1)“单单剩下一块未用”、“独自己无才”、“弃在青埂峰下”,较其它补天之石无用,较普通之石优秀,处于不上不下不好不坏之中,处于突兀孤立之中,“单单剩下一块未用”隐隐透露着现实规则的残酷性,被弃命运的宿命感与被弃的孤独感。石玉的突兀暗喻宝玉注定孤独的人生,滚滚红尘中的宝玉“于国于家无望”“古今不孝无双”。(2)“自怨自愧,日夜悲哀。”渴望有用,希望有自我努力与修正的机会,然而一样被弃。被弃结果只能自我放逐,自我心灵的封闭与向更深层次孤寂的回归,于是我们在宝玉身上看到更多的是抵制主流社会功利价值。

表1 “水”表

表2 “石、玉”表

水延绵不息,但与愁怨孤独渊源颇为深厚,如“斜晖默默水幽幽,肠断白萍洲”,“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”等等,哀婉与凄清彰显其中。而唐僧身在母腹,遭受家庭变故,出生后被弃水中。自幼在寺院伴着青灯古佛,被弃的凄惶、冷寂的生活日复一日,俗世的寂寞与孤独可想而知。再者,唐僧前身虽不平凡是如来座下二弟子金蝉,但前生今世有着一样的命运——被弃。“只因无心听佛讲”,才“转托尘凡苦受魔,降生世俗遭罗网”。如果说石头是因无才而导致被弃的话,那金蝉子则是有才不用心“自弃”,然后才被弃。不管无意还是有心,他们都没有被给予改正的机会,突然被弃中体现着自我的无力感、汲汲之中的忧患感,弥漫着战战兢兢不知所措的哀伤。石头被弃与之对应的宝玉不再积极用世,无论对读书、家族的兴衰还是爱情都充满消极的无力感;金蝉后身唐僧一生修心、用心,未尝不是对前生被弃的补正与救赎,被弃影响着前世今生。弃与被弃在他们那都是“一朝被蛇咬,十年怕井绳”的形象写照,体现了曹雪芹与吴承恩心有灵犀对个人命运的无奈认同,对人生本质的理性冷静的感受与认知。

三、情不情

无论是“一江春水向东流”还是“湘江北去”都是“逝者如斯”,渗透着沉重的历史时空感,文人的感伤自是源源而来,“抽刀断水水更流”“花自飘零水自流”“人自伤心水自流”等等,流水无情让人印象深刻。唐僧前生是佛子,断情绝欲四大皆空;今生自幼生活于寺院,从事精神信仰,不近女色,西行路上遇到诸多妖魔或欲破其元阳抑或希真诚与之结为连理,无论善意与否都被唐僧无情拒绝,从情感倾向而言,唐僧可谓一无情人。然而情与无情的界限本是模糊而朦胧,“待向三茆乞灵雨,半篙流水送君行”,“只有多情流水伴人行”,流水又不是无情之物,而是看似无情却多情。唐僧理性地绝欲冷情、决绝地拒绝,不给对方以任何的幻想与希望,不伤害自己也不伤害她人,看似无情却真正有情。

宝玉与唐僧恰恰相反,看似对任何人都有情,实际上却对谁都无情。石玉主动选择下凡热情有激情,宝玉由衷地欣赏众女儿真情有温情。然而石玉质感坚硬温润,就本质而言是冷色调的,带有微凉的寒意,即使曾经温暖狂热,当命运按照它既行的轨迹运行时,宝玉无力改变什么,也没有积极去改变什么。调戏金钏,让金钏独自承担死亡的后果;给予黛玉爱情,让黛玉凄凉地魂归离恨天;给予宝钗婚姻,让宝钗付出一生的青春与孤寂,曾经的有情未尝不意味着无情。

《西游记》《红楼梦》虽问世的时代不同,但都产生于尊情重情的社会思潮弥漫文坛之际,以情抗理、尊情重欲的文艺观对他们不能不有所影响。相对冯梦龙、李贽、洪升等人狂飙突进鼓吹宣扬,吴承恩与曹雪芹对情的思考不是线性的单一的思维,而是理性冷静客观而深刻。情与不情在他们那都成为一种悖论,就如同真假猴王“心生种种魔生”的一体两面,风月宝鉴的正反两面,他们借着男女之情探讨了生命过程中人际的关系,思考反省着情感的形态与意义,这又是对人深刻深邃的一种提醒。

四、死不死

生与死是对立的两极,是人类千百年来一直探讨参悟的主题。唐僧宝玉借着水石因缘向我们展示了他们对生死的态度,而这种态度又是以非常态的形式呈现的。我们先看下唐僧:一、有着深厚的佛教修行;二、是十世修来的好人;三、前生佛子身份;四、有着取经的神圣使命。具备这四点的他应该有着“眼净尘空无可扫”“闭眼观身如止水”的淡然心态,坦然地面对生与死。但在具体行文中唐僧的表现却不如此,而是对死亡充满惊惧与规避,耿耿于生、执着自我生命。我们再看下宝玉:一、身在温柔富贵乡,享尽奢华;二、生活众星捧月,万千宠爱集一身;三、在滚滚红尘正是花样年华。本该“少年不知愁滋味”,而他却时不时想着死亡,渴望化烟化尘,结束肉体的存在,死亡意识在他那强烈而真实。

唐僧宝玉不同的身世经历与对待死亡的鲜明态度令我们深思,两人最终死生的结果更令我们深省。唐僧抗拒回避死亡实际上是追求生命的终极、终极的生命,最终在生死的重重考验中获得了终极而永恒的生——修成正果得道成佛,当他自己永远跨越死亡的界限之后也利用终极的生度脱着他人的死超脱着他人的生,唐僧在生与死的对照悖论中关注着生。而宝玉呢,渴望死亡向往的自我死亡只是假想存在,事实上宝玉自我生命一直延续着,而他的至爱至亲如黛玉、元春、贾母等先后离世。他先验体验他人的死亡,死亡无所防备地袭面而来,在现实的冲击与自我的觉悟下撒手悬崖,最终回归到“天不拘兮地不羁,心头无喜亦无悲”心无挂碍的石头状态,对现实的生他人的生宝玉始终采取回避的态度。

种瓜不得瓜,求仁反不成仁,在生死的错位悖反中吴承恩与曹雪芹书写了人生的荒谬与虚无、命运的难以预料与莫名其妙。在此虚无与荒谬中又渗透着作家们深沉的理性:存在即合理的必然性。生与死这一对生命的两极在《西游记》与《红楼梦》中都是作家深思的悖论,只不过借着水石玉的隐喻借着唐僧与宝玉的性格与生命特质表达出来。

水奔流不停,无论是高山流水、细水长流,还是“黄河之水天上来”“滚滚长江东逝水”,都意味着生命形态该具有的韧性与时空的永恒性,与水紧密相连的唐僧自然求生爱生惜生恋生永生。再者佛家著名的水月空观也主张性水合一:以水观身,一切空明。《楞严经》有云“有佛出世,名为水天。……修习水观,入三摩地。……观于身中,水性无夺。……身中旋复,水性一同。……水性一味流通,……圆满菩提”。[4]唐僧作为虔诚的佛教徒,佛教的修习不能不对他有所影响。因为水对生命的执着,因为唐僧与水相契相合与水性相融为一,唐僧自然能在“东南山水相招呼,万象入我摩尼珠”的境况中达到“水中照见万象空”的境界,在现实关照与真实经历感受中领略生死滋味与死生意境。而石玉呢,虽坚但易催易碎易焚。“石火能留几许红,人生南北马牛风。”玉本洁来还洁去,宝玉化烟化尘干净纯粹的死亡理想在现实面前不堪重负,“一一溪边石,堆成几别离。”,“题将片石寄冥漠,意与万古生凄凉。”既然“人生苦浮脆”,不如“身如铁石出世间”。宝玉由热闹归于沉寂,石玉归其位复其原自然在情理之中。吴承恩与曹雪芹借唐僧宝玉与水石玉隐喻了丰富的文化内涵,传达着作家对人生形而上的思考。

五、物非物

水与石质制截然相反本不相关,但经过时间的洗礼水滴石穿,水的柔性柔化弱化石的顽劣与刚强,水也受石的影响坚强、执着。水石相依相伴,相互影响,“是以水者,万物之准也。……集于天地而藏于万物,产于金石,集于诸生”[5],“以水集于玉而九德出焉。”[5]水石玉互相依托,相互改变,相辅相成。这种关系也体现在唐僧与孙悟空,宝玉与黛玉身上。

唐僧师徒四人对应宝黛钗湘,八戒对应宝钗,一冷一热,一色一静,皆有心机。沙僧对应湘云,豁达爽直大气无怨。唐僧对应宝玉,孙悟空对应黛玉。唐僧、猪八戒、沙僧同属于上界遭贬被惩,同样的出身、一样的水渊源,相似的经历易于亲近,唐僧对他们的认同感强,在取经路上唐僧对八戒的纵容是最明晰的例证。孙悟空是天生地养的石猴,质属上是硬性的,虽然他一路斩妖除魔贡献最大,但对谁都心软的唐僧却对孙悟空硬起心肠,听信猪八戒挑唆念紧箍咒,几次被逐是其明证,随着时间的推移与事情的经历唐僧对孙悟空的态度才有所变化,才把他作为西行路上的支撑者与精神上的指引者。

玉“坚刚不屈”“折而不挠”,与宝玉有着直接联系的玉石是坚硬的,这注定了他与同样硬性饰物的纠葛,滚滚红尘有金玉良缘之说,宝钗有金锁,湘云有金麒麟,宝玉与她们因物饰有感情上的纠葛。但曹雪芹与吴承恩不约而同写了正反两面。与唐僧最相关,对他人生最重要的,不是与他一样有着水渊源的猪八戒、沙僧、白龙马、观世音,而是从石头中蹦出的石猴孙悟空。与宝玉最相关的人不是与硬性的金属性有关的宝钗、湘云,而是代表柔性水草的黛玉。宝玉前身神瑛侍者在三生石畔因柔性的水与黛玉的前身绛珠仙草相纠缠。在滚滚红尘,黛玉以泪洗玉,以禅悟玉,在精神上指引着宝玉的清明与性灵。

六、结语

隐喻最早源于希腊语,是“过来”、“携带”的意思,即“言此及彼”(欧文·巴费尔德),“把属于一事物的词用于另一事物之上。”(菲利普·怀特语)隐喻最早被作为修辞现象,作为人类的一种艺术思维,隐喻也是广泛的文化现象,《大英百科全书》在对隐喻进行广义的解释时指出“拟人、换喻、提喻、寓言和象征属于隐喻”[6]季广茂在文化的范畴提出了更宽泛的隐喻的概念“隐喻是在彼类事物的暗示之下感知、体验、想象、理解、谈论此类事物的心理行为、语言行为和文化行为。它是由四个因素构成的:‘彼类事物’、‘此类事物’。两者之间的联系、派生出来的意义。”[1]隐喻就是“通过另一类事物来理解和经历某一类事物。”[6]“以有限的语言表达尽可能多的意义,表达难以言说的复杂思想和深藏的感情”[7]

在中国古代也早有关于隐喻的论述与说明,“隐也者,文外之重旨者也”[2]“情在辞外”“意在言外”曰隐。“喻,告也。”[8]隐喻即表达难以言传、“味在咸酸之外”的言外之旨之情。隐喻是人类认识世界、感知事物、抒发情感重要的思维方式。在中国传统文化古典文学中隐喻的例子比比皆是,如“岁寒然后知松柏之后凋也”面对严寒,依然挺拔常青的松柏隐喻“时穷节乃见”的君子品质。

“水流花落石生云”,水石在传统文化中具有多层面的象征意义,并且具有类似同质的隐喻内涵,如被弃、感伤、孤独等。唐僧、宝玉与水石渊源深厚,而且水石的这些隐喻象征意义在他们身上都有不同程度的体现,如唐僧下凡历劫,宝玉被弃对应水石的孤独状态。这样表面看起来没有任何联系的水石之间唐僧宝玉之间通过创造性隐喻发现其相似性,这不仅为我们深入地了解唐僧、宝玉蕴含的深层文化价值与意义开阔了视野,也为我们深刻地理解《西游记》、《红楼梦》提供了一个新的视角。

[1]季广茂.隐喻视野下的诗性传统[M].北京: 高等教育出版社,1998: 154, 177.

[2]刘勰.文心雕龙[M].范文澜注.北京: 人民文学出版社, 1998:601, 632.

[3]曹雪芹.红楼梦[M].刘元点评.北京: 中国书籍出版社, 1997:1.

[4]林世田, 李德范.佛教经典精华[M].北京: 宗教文化出版社,2006: 347.

[5]姜涛.管子新注[M].济南: 齐鲁书社, 2006: 311, 312.

[6]束定芳.隐喻学研究[M].上海: 上海外语教育出版社, 2003:29, 21.

[7]陈玲玲.论隐喻的审美特征[A].人文述林第五辑, 济南: 山大美学中心编: 402.

[8]许慎著, 臧克和等校订.说文解字新订[M].北京: 中华书局,2002: 143.

The cultural metaphors of water and stone——the comparative study betweenTang monk in “Journey to the West” and the JiaBao-yu in“Dream of Red Mansions”

FENG Jun

(School of Literature and Journalism, Shandong University, Ji Nan 250100, China)

Metaphors are the basis of known experience to grasp unknown things, the most important means of visualization to capture people's feelings of the abstract things and experiences.Tang monk in “Journey to the West”and JiaBao-yu in “Dream of Red Mansions” have rich cultural metaphors and symbols of profound metaphors.Tang monk is closely related to flexible water imagery.Baoyu, stones, and jade have rigid relations.Although they come from different sources of imagery, they have a metaphorical connotation of cultural homogeneity.They all relate to abandon or-be abandoned, love or not love, die or live, and things or nothings, which are four pairs of dialectical unity of the opposite propositions.These modes of thought highlight WuChen-eng and CaoXue-qin’s rational attitude to life.The cultural metaphors of water and stone widen our outlook with which we understand Tang monk and Baoyu.They give us the new perspective that we learn deeply “Journey to the West” and “Dream of Red Mansions”.

“Journey to the West”; Tang monk ; “Dream of Red Mansions”; JIA Bao-yu; The cultural of water and stone; metaphor

I206.2

A

1672-3104(2010)05−0114−05

[编辑: 汪晓]

2010−03−27;

2010−05−23

冯军(1976−),女,辽宁营口人,讲师,山东大学文学与新闻传播学院博士研究生,主要研究方向:中国古代小说,中国古代文化.