《2009年中国海洋环境质量公报》解读

2010-10-26

记者:《公报》以“海水环境质量”作为开篇,请您介绍一下2009年全海域及各海区海水环境质量及污染物种类与2008年以及往年相比有哪些变化?

战秀文:《公报》显示:2009年,全海域未达到清洁海域(符合国家海水水质标准中第一类海水水质的海域)水质标准的面积约为14.7万平方公里,比2008年增加7.3%。其中,中度污染海域(符合国家海水水质标准中第四类海水水质的海域)和严重污染海域(劣于国家海水水质标准中第四类海水水质的海域)的面积分别为20840和29720平方公里,分别比2008年增加19.6%和17.7%,表明我国海域海水环境质量依然不容乐观。

自2003年以来的7年间,我国全海域未达到清洁海域水质标准的面积在16.9~13.7万平方公里之间波动,年均变化幅度不足0.5万平方公里。其中,较清洁海域(符合国家海水水质标准中第二类海水水质的海域)面积在8.0~5.1万平方公里之间波动,年均变化幅度约0.4万平方公里;轻度污染海域(符合国家海水水质标准中第三类海水水质的海域)面积在5.2~2.2万平方公里之间波动,年均变化幅度约0.4万平方公里;中度污染海域面积在3.1~1.5万平方公里之间波动,年均变化幅度约0.2万平方公里;严重污染海域面积在3.2~2.5万平方公里之间波动,年均变化幅度约0.1万平方公里。多年来,辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、珠江口和部分大中城市近岸局部水域一直是我国海水污染严重的区域。海水中的主要污染物一直是无机氮、活性磷酸盐和石油类。

2009年,渤海未达到清洁海域水质标准的面积为21550平方公里,约占渤海总面积的27.6%,中度污染和严重污染海域面积均比上年减少。自2003年以来的7年间,渤海未达到清洁海域水质标准的面积年均约2.2万平方公里,占渤海总面积的28.2%,其中,较清洁、轻度污染、中度污染和严重污染海域面积年均分别为10300、56570、3320和2890平方公里。辽东湾、渤海湾和莱州湾近岸一直是渤海的重污染区,无机氮、活性磷酸盐和石油类一直是渤海的主要污染物。

黄海未达到清洁海域水质标准的面积为26490平方公里,其中轻度污染海域面积7930平方公里,中度污染海域面积5160平方公里,严重污染海域面积2150平方公里。自2003年以来的7年间,黄海未达到清洁海域水质标准的面积年均约3.4万平方公里,其中,较清洁、轻度污染、中度污染和严重污染海域面积年均分别为14460、10220、5060和4480平方公里。严重污染海域主要出现在鸭绿江口、大连湾和江苏沿岸部分区域,主要污染物一直为无机氮、活性磷酸盐和石油类。

东海未达到清洁海域水质标准的面积为68190平方公里,其中中度污染海域面积8710平方公里,严重污染海域面积19620平方公里,分别比上年增加25.7%和23.3%。自2003年以来的7年间,东海未达到清洁海域水质标准的面积年均约6.7万平方公里,其中,较清洁、轻度污染、中度污染和严重污染海域面积年均分别为26180、13870、8700和18280平方公里。严重污染海域主要集中在长江口、杭州湾及部分海湾局部区域,主要污染物是无机氮和活性磷酸盐。

南海未达到清洁海域水质标准的面积为30750平方公里,其中中度污染海域面积2780平方公里,严重污染海域面积5220平方公里,分别比上年增加7.3%和39.9%。自2003年以来的7年间,南海未达到清洁海域水质标准的面积年均约2.4万平方公里,其中,较清洁、轻度污染、中度污染和严重污染海域面积年均分别为12280、6040、2390和2800平方公里。严重污染海域主要集中在珠江口区域,主要污染物是无机氮、活性磷酸盐和石油类。

记者:造成海水环境污染的原因主要有哪些,应如何加以防治?

战秀文:综观多年来我国海水环境质量状况,污染区域全部集中在近岸和大的河口海域,造成海洋污染的原因主要包括陆源污染物排海、海上养殖污染、海上运输或海上突发事故产生的污染,以及其他开发活动产生的污染。海水是一个庞大的流动体,一旦污染则治理极其困难。因此,海洋污染控制是一项长期艰巨的任务,需要全国、全球携手行动,从我做起,从现在做起,减少污染物排海,特别要加强入海河流的全流域污染控制治理,力争早日使海洋恢复洁净且更加健康。

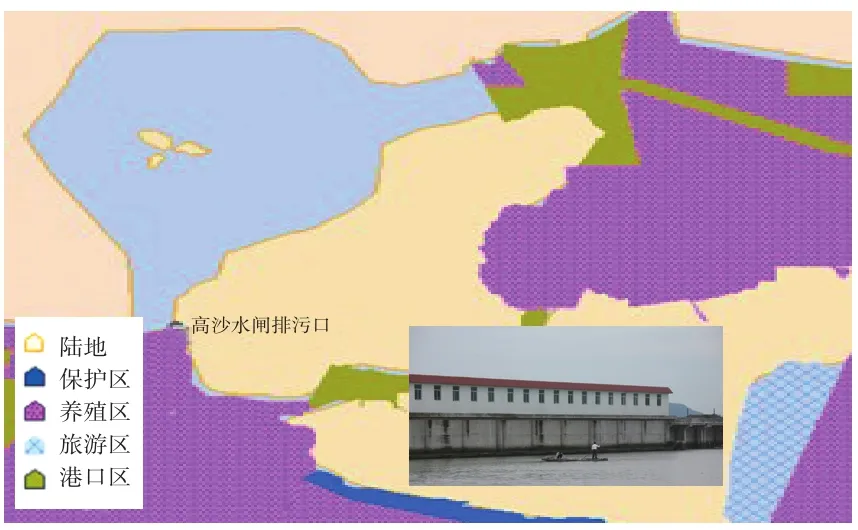

记者:《公报》显示目前我国入海排污口设置仍不尽合理,请您举例说明,如果能有图示让我们更直观地了解就更好了。

张志锋:入海排污口设置不合理主要表现在陆源入海排污口(含排污河)排污状况严重且分布在重要海洋功能区、水交换不畅的近岸海域(图示)。这些入海排污口有相当一部分是我国经济社会发展初期遗留下来的,从而导致近岸海洋环境质量严重受损。如,福建省龙海市东园工业区排污口和广东省潮州市高沙水闸排污口污水分别直接排入保护区和养殖区,福建省莆田近岸多个入海排污口分布于水交换不畅的兴化湾。

图1 福建省龙海市东园工业区排污口

图2 广东省潮州市高沙水闸排污口

图3 福建省兴化湾入海排污口分布

记者:入海排污口主要超标污染物有哪些来源?

张志锋:根据2009年度对陆源入海排污口超标污染物的监测评价结果,我国陆源入海排污口排放的主要污染物类型是总磷、悬浮物、化学需氧量(CODCr)和氨氮,它们都属于各排污口普遍排放的常规污染物。

其中,磷的主要来源为人类活动的排泄物、废弃物和工业污水,氨氮也来源于生活污水、工业污水。除此之外,农田也是氮磷污染物的重要来源,由于我国农业机械化程度不高,氮肥、磷肥大多数最后都流入河道、并入小型河流或者其他入海排污口。此外,在污染治理方面,总磷及氨氮经污水处置后达标很困难,一般都需要在后续增加深度处理环节且费用比较高。因此,想有效控制氨氮和磷污染,需要从技术、政策、法规、标准、管理上综合入手。

化学需氧量也是我国水体污染减排的综合控制指标,表征污水中有机污染的程度,人们生产、生活各个环节的排污行为几乎都会导致水体化学需氧量的升高。悬浮物成为主要污染物的重要原因是所监测的大量排污河和混合型排污口往往排放高浓度的悬浮物。

记者:《公报》中列举了2009年我国近岸海域海洋垃圾监测数据,海洋垃圾应该也是公众比较关心的海洋环境问题,请您谈谈防控海洋垃圾主要应从哪些方面入手?

张微微:由于海洋垃圾具有流动性,尤其是海面漂浮垃圾和海底垃圾的清除需要出船出海,甚至机械化作业,加大了海洋垃圾清理的难度,防控海洋垃圾应采取各种必要的措施。一是加强环保、海洋、农业、海事、旅游等多部门协作,齐抓共管,协调一致,从源头上控制垃圾进入海洋环境;二是制定海洋垃圾清除与防治的短、中、长期计划,加强废弃物的管理和控制,完善沿岸地区固体废弃物和垃圾管理制度和法规;三是发动社会力量进行清理,定期开展海洋垃圾清除志愿活动和宣传教育活动,支持和鼓励公众参与减少废物排放的环保行动,提高社会公众的海洋环境保护意识。

记者:海洋环境灾害一直是社会广泛关注的

问题,其中赤潮在近十年来慢慢成为主要海洋环境灾害之一,请您介绍一下赤潮的形成和危害,以及其发生的历史演变。

林凤翱:赤潮(Red-tide)又称有害藻华(Harmful Algae Blooms, HABs),是指海洋中某些浮游生物(尤指浮游藻类)、原生动物或细菌等在一定环境条件下爆发性增殖或聚集达到某一水平,引起水色变化或对其他海洋生物产生危害作用的一种生态异常现象。赤潮的发生可降低水中溶解氧或产生毒素,从而对海洋生物或其它海增水养殖鱼类、贝类和甲壳类产生物理或化学性刺激作用,引起这些生物大量死亡,同时也可能通过这些经济生物对毒素的富集最终对人类产生毒害作用,危及生命安全。

近年来,随着我国沿海工业化进程的加速,以及沿海地区人口的不断增加,通过河流及人工排污渠道输入沿岸海域的各类物质和能量不断增加,再加之海水增养殖业自身污染的加剧,为赤潮的形成创造了诸多有利条件。为此,不仅赤潮的发生频率和累计面积呈不断升高的趋势,而且赤潮的时空分布也不断扩大,全年各月份和整个中国近岸海域乃至近海海域均有赤潮发生。20世纪70、80年代平均每年仅发生赤潮3~5次,并且大多数赤潮均发生在5、6月份和8、9月份;90年代平均每年发生赤潮20多次,绝大多数赤潮发生在4~9月。进入本世纪后,赤潮发生的时间分布区间扩大,1~12月均有赤潮发生,赤潮的时间分布呈现出5、6月份密集频繁发生, 7、8、9、4、10、3月份经常发生,1、2、11、12月份也有赤潮发生的态势。每年赤潮发生次数在28~119次之间,年平均79次;累计面积在10150~27070平方公里之间,年平均16300多平方公里。无论发生次数和累计面积均是20世纪90年代的3.4倍和20世纪80年代的9~10倍。2009年,全海域共发现赤潮68次,累计面积约14100平方公里,与上年相比,赤潮发现次数相同,赤潮累计面积基本持平;与近10年相比,略低于平均值,但仍维持在较高水平。

记者:未来一段时期赤潮将会有怎样的发展趋势?

林凤翱:根据上述特点和规律,预计近5年(2010-2014)我国海域赤潮年发生次数和累计面积仍将会在60~85次和10000~18000平方公里范围浮动;赤潮频繁发生的重点时段仍将在每年的5月和6月,重点发生区域除浙江海域、福建南部近岸海域、福建厦门近岸海域、渤海湾、珠江口附近海域以外,赤潮有北移的倾向,黄海南部、辽东湾西南部海域发生较大面积赤潮的风险在不断增大;赤潮优势种类除频繁引发赤潮的具齿原甲藻、米氏凯伦藻、中肋骨条藻和夜光藻以外,有藻类细胞小型化、有毒有害藻类赤潮比例加大的倾向,赤潮异弯藻、棕囊藻、裸甲藻、亚历山大藻和夜光藻将是危害增养殖生物或人类健康的主要种类。

针对海洋赤潮灾害特点和规律,必须不断地加大赤潮灾害监测力度,提高赤潮灾害预警水平,完善应对赤潮灾害的技术措施和对策。只有做好这些工作,才能减轻赤潮灾害损失,保护海洋生态环境和公众健康,促进我国沿海地区社会经济与生态环境的和谐、可持续发展。

记者:浒苔是近几年才逐渐发生的海洋环境灾害。对于浒苔灾害2009年有哪些监测结果?浒苔的大规模爆发能否预测?其预测将用到哪些关键技术?

林凤翱:近年来在我国南黄海常发生浒苔灾害,俗称“绿潮”。浒苔是一类大型海洋绿藻,本身无毒无害,但若在近岸海域大量漂浮堆积,将对海洋环境、生态服务功能以及沿海社会经济和人民生活、生产造成严重影响。

2009年,“绿潮”立体化、广覆盖、高密度监视监测结果表明,3月24日首次在江苏吕泗以东海域(32°32.79′N,121°25.24′E)发现零星漂浮浒苔,6月4日在江苏盐城以东约100公里海域处发现漂浮浒苔,分布面积约为6550平方公里,覆盖面积约42平方公里。随着浒苔的漂移、生长,到7月初浒苔的分布面积达到最大,约58000平方公里,实际覆盖面积约2100平方公里。该分布和覆盖面积分别比2008年增加132%和223%,其主要影响区域为山东省南部近岸海域。经过大规模清理,进入8月份以后,南黄海浒苔分布逐渐减少,至8月下旬,山东近岸海域浒苔消失。2009年南黄海浒苔灾害爆发面积大,持续时间长,大量涌入近岸海域,对渔业、水产养殖、海洋环境、景观、生态服务功能产生严重影响,给山东省造成直接经济损失约为6.41亿元。

2007~2009年连续3年黄海海域出现的浒苔绿潮特点和规律表明,在山东南部威海、烟台和青岛近海海域发现的大面积浒苔绿潮,是受大风和潮流影响,从黄海中部漂移而来的。对浒苔大规模爆发进行准确预测是减少绿潮灾害损失最亟待解决的问题,而要想预测某海域是否会出现大规模浒苔爆发就要从“优势种”的生成入手。浒苔发育初期用肉眼是看不到的,只能用显微镜来观看,只有测出浒苔显微阶段的数量,才能对浒苔大规模爆发做到提前预测。因此,对“优势种”的显微阶段定量就成了浒苔灾害爆发预测的最关键技术。

记者:我们注意到,在《公报》“政策与行动专栏”中提到“国家海洋局进一步深化海洋生态系统对气候变化的响应监测工作”,此项监测有哪些作用?

樊景凤:气候变化可能导致海表温度升高、海平面上升、海水酸化、极地冰川消融、表层环流改变、海冰冰期变化等,改变海洋环境及海洋生态系统的结构与服务功能,对海洋生态系统和人类社会的可持续发展产生不利影响。在渤海、黄海、东海和南海,均观测到海表温度升高、海平面上升现象。开展海洋生态系统对气候变化的响应监测与评价工作,可以及时、准确地了解我国海洋生态系统受气候变化影响的程度及可能发展趋势,以制定我国应对气候变化影响的生态管理模式与措施。

记者:该项工作进展如何?未来还将进一步开展哪些工作?

樊景凤:国家海洋局已开展了为期两年的“我国气候变化海洋生态敏感区试点监测”工作,已取得了阶段性的成果。在旅顺外海和北黄海共开展了9个航次的浮游植物和浮游动物调查;对广东大亚湾的红树林进行现场走访调查;对盘锦湿地和大连等地的底栖海藻进行了现场监测和资料统计;现场调查与生态监控区相结合,对西沙群岛和海南东海岸的珊瑚礁进行了试点监测;依托于滨海湿地国家级自然保护区,开展了滨海湿地的海鸟监测。在上述监测数据的基础上,探索了气候变化海洋生态敏感区脆弱性的评价模式,初步明确了我国气候变化海洋生态敏感区的脆弱性和适应性。目前仍有大量的工作亟待进一步开展和完善。如,现有的监测点位还远远无法满足国家整体业务化体系的需要,试点监测的区域需要进一步扩大;监测评价体系还有待进一步完善,下一步的工作将构建气候变化对典型海洋生态系统的影响评价模型,构建较为成熟的海洋生态系统对全球气候变化响应的评价体系,并进行应用;将海洋生态系统与社会经济发展相结合,开展海洋生态系统与社会经济的复合型评价;制定我国应对气候变化影响的生态管理模式与措施,解决气候变化对海洋生态系统影响的实际问题等。

记者:“海-气二氧化碳交换通量”的相关监测数据也是此次《公报》的新点,监测和研究这一通量意义何在?

王菊英:工业革命以来人类活动排放出大量的二氧化碳(CO2),致使大气CO2浓度正在以前所未有的速度持续增加,进而导致“温室效应”引起全球气候变暖。而海洋作为地球上最大的碳库,是一个物理系统、化学系统、生命系统等多个系统相互耦合的开放的复杂系统,它的微小波动对全球气候会产生显著影响。研究表明海洋总体上是大气CO2的一个重要的汇,每年大约吸收2.0×109tC,但海洋碳源汇格局存在较大的区域变异性,局部海域表现为大气CO2的源。陆架边缘海作为联系陆地和海洋两大生态系统的关键环节,由于其物理与生物地球化学过程比较复杂,因而是海洋CO2收支估算的最薄弱环节。各发达国家在开展大洋监测的同时,都加大了陆架边缘海CO2排放源和吸收汇的分布特征与收支平衡的监测和研究力度。

随着人类活动对自然环境的影响日益深广和全球一体化进程的加快,气候变化问题正从科学研究领域上升到国家政治高度,成为国际外交谈判的重点问题之一。作为仅次于美国的CO2第二大排放国,国际上要求我国减排温室气体的压力越来越大。但是,能源结构和减排成本决定了我国不可能过早地承诺减排义务。

中国拥有广阔的陆架边缘海,约占全球陆架海的12.5%,中国近岸海域还受到青藏高原和西太平洋暖池这两个重要的地球气候系统驱动力的直接调制,区域碳循环过程与全球变化的相互作用十分突出。研究中国海域碳源、汇的形成机制和发展趋势,以及确定中国邻近海域对大气CO2的吸收能力,不仅对开展中国邻近海域碳循环和海-气界面CO2通量研究以及正确评估我国陆地及近海生态系统的固碳潜力有重要意义,同时也将为政府的决策提供基础数据和科技支撑,为应对国际谈判、维护国家利益提供可靠的科学依据,保障国家的可持续发展。

记者:在此项监测工作全面推进并实施的过程中,我国已开展了哪些工作?在体制机制上进行了哪些探索和努力?

王菊英:根据我国应对气候变化工作的需求,2008年国家海洋局启动了基于遥感的管辖海域海-气二氧化碳交换通量监测工作,并以此项工作为切入点积极构建包含岸/岛基站监测、浮标监测、船基走航式监测和遥感监测在内的我国管辖海域海-气二氧化碳交换通量立体化业务监测体系。2009年我国管辖海域海-气二氧化碳交换通量业务化监测工作进入全面实施和系统建设阶段,圆满完成渤黄海区六条断面、东海区五条断面、南海区四条断面各一个航次,以及北黄海西部试点区五条断面四个航次的监测工作。近年来,国家海洋局在海-气二氧化碳交换通量监测工作所取得的主要进展包括:

首先,明确了发展目标,初步搭建了业务框架。国家海洋局从2009年开始全面建设我国近海二氧化碳海-气交换通量监测体系,以满足海洋领域应对全球气候变化的需求。国家海洋局立足监测业务体系的现有能力,着眼国家环境外交的大政方略,搭建了业务体系的总体框架,明确了中长期发展目标,细化了相关业务单位的分工,有针对性地规定了业务体系的重点建设内容。深入细致和全面系统的前期工作的开展,为业务体系的启动和步入良性运行轨道打下坚实的基础。

业务体系的总体发展目标为:“改革和完善现行监测业务运行体制;全面提升海洋中海-气二氧化碳交换通量及碳循环的监测和评价能力;显著提高海洋领域参与气候变化的国际事务和制定应对策略/行动的技术支撑能力;创新发展适合我国国情的海洋固碳关键技术;大幅提升海洋领域应对气候变化的创新能力,显著提高监测队伍的整体素质和能力”。

监测业务体系的整体框架由“监测系统”“评价系统”和“科技支撑系统”三部分有机组成。其中监测系统综合了岸/岛基平台、船基平台、海上定点平台(浮标/海上平台)和卫星遥感四大监测平台。目前,船基走航式监测和遥感监测已开始业务化运行,并已完成部分岸/岛基站的选址和设备购置工作。

其次,高起点大投入,建设一流业务体系。我国原有海洋环境监测体系的主体功能是海洋环境污染监测和海洋生态健康监测,为了在最短时间内实现监测体系的应对气候变化、监测海洋中海-气二氧化碳交换通量的功能,在国家海洋局的高度重视和全面部署下,业务体系以同类项目的国际先进水平为标靶,对相关实验室和监测船实施了专项能力建设和设备升级改造,实现了温室气体监测体系的从无到有的转变。

第三,创新合作,构筑创新型业务平台。作为整个业务化体系的技术支撑单位,国家海洋环境监测中心积极履行其职责,积极吸纳国内相关部门、科研院所和大专院校的技术力量,引进、研发海-气二氧化碳交换通量业务化监测工作的各项关键技术。迄今,已与美国乔治亚大学、中国气象科学研究院、厦门大学、中国海洋大学等建立了良好的合作关系,并开展了多种形式、不同层次的技术合作,对提高监测业务体系的能力和水平起到了积极的作用。

最后,加强质量管理,大力开展技术培训。2009年7月,在国家海洋环境监测中心举办了系统内部的“海-气二氧化碳交换通量监测技术培训班”,此次培训班聘请了国内外碳循环研究领域的多名专家授课,并安排了实验室操作指导。来自国家海洋局10家单位的45位技术人员参加了期六天的培训,并进行了技术考核,国家海洋局严格要求通过考核的技术人员方能参加海-气二氧化碳交换通量监测工作。

与理论培训并重,通过现场技术指导与实验室比对来加强整个监测体系的技术水平,2009年8、9月份国家海洋环境监测中心分别派出技术人员指导各分局的现场断面调查工作,并进行了调查采集样品的实验室测定指导。

为强化质量管理和质量控制,确保监测数据的科学性、可靠性和可比性。国家海洋局大力加强了海-气二氧化碳交换通量监测工作中标准和规范的建设,在监测工作中统一技术要求,并已着手开始编制系列行业技术标准。

目前,国家海洋局在海-气二氧化碳交换通量监测工作中已初步形成了科研面向业务需求、科技创新促进业务发展的良性工作机制,为服务节能减排与应对气候变化的国家部署奠定了坚实基础。