乌梁素海黄藻成因与防控对策

2010-10-25张世坤赵希林霍庭秀

张世坤,赵希林,霍庭秀

(宁蒙水文水资源局,014030,包头)

一、湖区概况

乌梁素海位于内蒙古自治区巴彦淖尔市境内,是黄河流域和内蒙古西部最大的淡水湖,也是我国八大淡水湖之一。乌梁素海蒙语意为盛产红柳的地方。随着自然条件的变化,目前,乌梁素海南北长35~40 km,东西宽5~10km,水面面积293km2,湖面海拔高程1018.79m,最大水深为2.5 m,平均水深1m。

2004年6月26日—7月6日,黄河内蒙古三湖河口以下河段发生严重水污染事件,地方政府对乌梁素海的生态环境和周边污染源采取多项措施进行综合治理,在一定程度上促进了乌梁素海水质改善。据有关部门监测,2005—2008年,乌梁素海进水口水体总氮由6.03 mg/L下降至 1.31 mg/L,COD由54.4mg/L下降至26.9mg/L,总磷基本持平,说明水质已逐步好转。

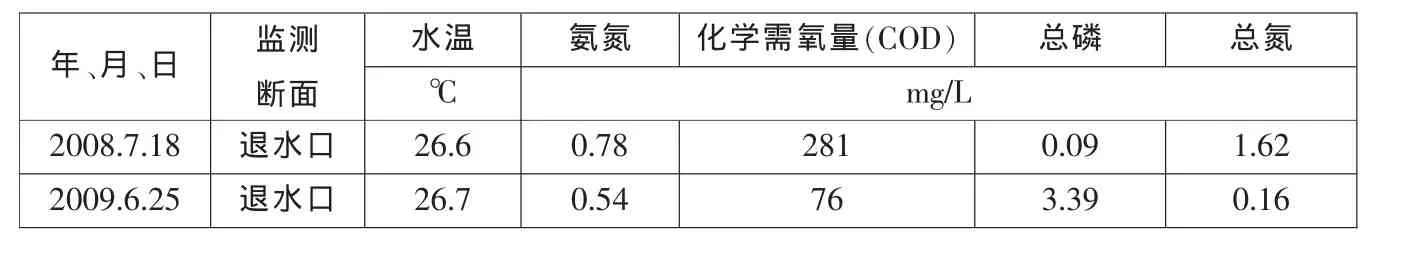

2008年5月中旬,乌梁素海明水区域大量暴发黄藻,最盛时发生面积达 8万余亩(0.533万 hm2),超过明水面积的1/3。2009年5月下旬乌梁素海再次发生黄藻并迅速蔓延,最大面积达 1.6 万亩(0.107 万 hm2),对生态环境造成极大危害,引起国家有关部门高度重视。经调研监测分析,这是乌梁素海特殊气候条件、湖区水体水质、人类生产生活活动等多方面原因共同导致的结果。其根本原因是特殊气候条件下水体富营养化程度不断增高所致。监测结果见表1。

2008—2009年乌梁素海退水口监测结果显示,COD由2008年的281 mg/L下降为76 mg/L,是Ⅲ类水质标准的5.06倍;总磷由2008年的0.09 mg/L上升为3.39 mg/L,是Ⅲ类水质标准的67.8倍。乌梁素海水污染依然严重,水体富营养化程度依然较高。

二、黄藻成因

黄藻是一种生长于湿地的藻类植物,俗称“黄苔”“青泥苔”或者“水绵”。由于湖区水体富营养化,氮、磷等几种营养盐比例失调,这类植物一般出现在浅水区,并且在磷含量较高的条件下最容易发生。开始时在浅水处萌发,为绿色细丝状,一缕缕绿色“细丝”附着在水底或者像网一样悬浮在水中大量繁殖,为数极多的丝聚集成团,颜色呈暗绿色,经阳光照射后,放出的氧气常聚于丝团中,使之漂浮于水面,当接合孢子成熟时,老化的水绵由绿色变成黄色,呈团状漂浮在水面。

乌梁素海是黄河改道形成的河迹湖。湖水补给主要是农田退水、工业废水和生活污水等,其中的氮、磷等营养盐含量较高,长期污染使湖泊富营养化成分逐渐增加,导致乌梁素海生态环境逐渐发生变化,生态不平衡发展,从而造成黄藻大规模暴发。

1.农田退水

乌梁素海的库容量为3.2亿m3,目前也是河套地区7 000 km2耕地灌溉排水系统中唯一的蓄排水通道。河套灌区每年6亿m3的农田退水经过乌加河等河流进入乌梁素海,带入约28.8万t化肥和其他营养盐。

在过去几十年中,乌梁素海的湖水来源主要依靠河套平原灌溉区各大干渠的灌溉余水。这意味着,随着黄河水作为耕地用水被灌入河套平原这个全国重要的商品粮基地,农业灌溉水中所含的氮、磷等污染物质,通过各总干渠,最后汇入乌梁素海。其中,临河、五原、杭后、前旗4个区县,每年就有约4.9亿t富含氮、磷的农灌退水流入乌梁素海。据内蒙古自治区有关部门2008年7月26日监测,乌梁素海水体的总氮浓度超标2.35倍,氨氮浓度超标1.085倍,总磷浓度超标1.74倍。其中,农灌退水中氮、磷的比例分别为81.1%和89.4%。这是造成乌梁素海水体富营养化、黄藻暴发的根本原因。

表1 2008—2009年乌梁素海退水口监测结果

2.工业废水

随着巴彦淖尔市经济的发展,进入总干渠的污水比重越来越大。有数据显示,现在沿着总干渠排放污水的企业近200家。大部分小型造纸厂、化肥厂、制酒厂、屠宰厂、食品厂等企业的工业废水,经过几条主干渠流入乌梁素海,年输入量约为2.2亿m3,这是造成乌梁素海水体污染和水体富营养化、助推黄藻暴发的重要原因之一。

3.生活污水

目前,除5个旗县区的生活污水通过总干渠进入乌梁素海外,还有周边3个旗县、5个苏木(镇)、20多个嘎查、2个国营农场和1个乌梁素海渔场的生存、发展都与乌梁素海息息相关。圈养家畜家禽尤其是动物粪便会产生大量富含营养物的细菌,大多是直接或随地表径流流入乌梁素海而污染水体,这也是乌梁素海水体富营养化、黄藻暴发的一个重要原因。

4.“补换水”不足

所谓“补换水”,就是利用黄河汛期的间隙水,通过渠道注入乌梁素海,进行生态补水、置换湖水,从而达到改善乌梁素海水质的目的。2003年实施“引黄入海”工程,乌梁素海已利用黄河凌汛间隙水,获得生态补水累计3.2亿m3,平均每年有约7 000万m3的水补充。然而,据初步估算,要彻底解决乌梁素海水质问题,需对湖水每两年置换一次,即年均补水1.5亿m3,按照目前的生态补水总量来看,还远远满足不了乌梁素海改善水质需要的补水量。因此,乌梁素海补换水严重不足,水体无法得到有效稀释,富营养化程度加重,也是促使黄藻暴发的一个原因。

5.气候条件变化

2008年黄藻暴发的另一个外在原因,就是全球变暖大背景下的气候变化。3—4月,乌梁素海地区的平均气温比往年高出 3℃~4℃,5—6月仍持续偏高,且干旱少雨,3—5月平均降水量比历年少15.5 mm,比往年减少了68.6%。与气温相反的,却是水温偏低。开湖时间比往年迟20~25天。开湖晚,水温低,使得开春后湖内水草的发芽速度减慢。当水草吸纳营养物质的能力下降之后,湖泊中富营养化物质的浓度就会突然大幅度增高;加之降水偏少,水体无法得到有效稀释,为黄藻暴发提供了必备条件。

6.水草等植物孳生蔓延

乌梁素海暴发黄藻有外延因素,还有内延因素。如:在盛夏季节,湖区大部分水域生长着茂盛的水草,使湖面到处弥漫着腥臭气息。秋季水草枯死后,沉入湖底堆积腐烂。据测算,乌梁素海因水草等腐化沉积,每年湖底抬高约6~9mm。有卫星遥感图像显示,近10年间,乌梁素海面积缩减了20km2。这一方面加速了水体的沼泽化进程,另一方面为黄藻暴发埋下了隐患。

三、防控对策

乌梁素海因在黄河流域独特的地理位置而具有重要的生态功能,即具有湿地生态功能、防洪防凌功能、水资源安全功能、景观生态功能与生态服务功能等。因此,采取切实有效的防控措施,加强乌梁素海生态环境治理,对促进湖区生态平衡发展,维持黄河健康生命具有极为重要的现实意义。

1.建立环境监管机制,强化环境监管力度

做好乌梁素海湿地生态保护修复、开发利用工作,建立环境监管机制,强化环境监管力度,是有效遏制湖区水体污染和黄藻再次暴发的基本保障。

①建立乌梁素海水环境监管领导责任制,各旗县区主要领导负总责,监管任务层层分解,做到责任清晰、范围明确、奖惩分明、落实到位。

②建立主管部门牵头、有关部门参加的联席会议制度,定期分析会商水环境监管情况,建立统一、高效、协调的监管机制。

③根据实际和相关法律法规建立一套完善的环境监测、预警、应急处置和环境执法体系,当湖区突发水污染情况时,相关部门应采取果断措施,加强水体水质监管,防患于未然。

2.灌区排水治理

河套灌区每年6亿m3的农田退水、约28.8万t化肥和其他营养盐流入乌梁素海,这是造成湖区水体污染的根本原因。因此,在河套灌区积极推广测土施肥、生物农药、节水灌溉等现代农业技术,推广规模化、绿色有机农业,可以有效降低农业面源污染。据有关部门测算,每年可减少氮肥用量 2.3万 t,磷肥用量 1.6万 t,有效降低流入乌梁素海的农田排水量。

3.工业废水和生活污水治理

治理工业废水和生活污水,要坚持从源头预防,坚决执行达标排放。在工业废水治理方面,依法关停小造纸、小炼铁、小化工等企业;食品加工企业安装污水生化处理设施;国控、区控重点企业安装环境污染在线监测设施,企业全部实现达标排放。在生活污水治理方面,乌梁素海水环境区域内的7个旗县区要全部建造污水处理厂,实行行政首长负责和一票否决制度。积极推行排污许可制度,禁止无证或超总量排污,切实加强城市节水和面源污染控制,从根本上解决工业废水和生活污水等对乌梁素海的污染问题。

4.加大生态补换水力度

2003年乌梁素海实施 “引黄入海”工程,经济效益、生态效益、社会效益明显增强。湿地涵养水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候、维护生物多样性生态功能进一步增强。但是,现在平均每年补水7 000万m3,与湖水每两年置换一次、即年均补水1.5亿m3的需求相比,尚有很大差距。因此,要彻底解决乌梁素海水体污染和孳生黄藻问题,增加“引黄入海”生态补换水总量势在必行。

5.大力发展生态经济,促进良性循环

乌梁素海湿地不仅具有重要的生态功能,而且具有强大的经济功能。如:乌梁素海富含大量高蛋白水草,利用收割机打捞水草,加工成优质饲料卖出,所得收益再投入到湖泊治理中去,既清除了水草对湖区水的污染,又解决了治理投资不足问题,是一条解决草原型湖泊生态治理的创新之路。根据可行性分析,建成一个年产5万t的高蛋白水草饲料基地,不仅可以使氮、磷等营养盐进行转化,进而减少生物填平作用,使沼泽化进程延缓180年以上,而且还能激活生态经济,使乌梁素海年增销售收入7200万元,年增利税4245万元。另外,苇业、渔业和旅游业等开发潜力巨大。所以,大力发展生态经济,打造生态与经济协调发展新模式,对逐步消除水体污染和黄藻孳生蔓延、减缓生态环境恶化、促进生态环境逐步改善并走向良性循环具有重要意义。

6.建立流域和地方环境监测协调机制

乌梁素海退水渠全长24 km,退水口(入黄口)位于黄河三湖河口水文站上游左岸14.2 km处,年平均向黄河排水1亿m3左右。因此,乌梁素海对于黄河内蒙古河段及以下水体安全发挥着极为重要的作用。建立黄河流域和地方对乌梁素海水环境监测协调机制,其目的就是按照区域生态系统管理方式,逐步理顺流域与地方的关系,增强环境监管的协调性、整体性。当区域环境突发水污染事件时,启动相应应急预案,互通情报、信息共享,配合连动,共同应对,就能有效避免突发水污染事件发生或减少危害,保障乌梁素海水环境及黄河干流水质安全。

[1]张瑞丹.乌梁素海“黄色警报”[J].财经,2008(17).

[2]付新峰,谷晓伟,刘晓岩,等.乌梁素海生态功能定位初步分析 [J].人民黄河,2008,30(10).

[3]张斌,冶金柱.乌梁素海湿地凸显生态魅力[N].农民日报,2007-6-25.

[4]任彦宾.“塞上明珠”倩影不在 [N].中国青年报,2000-11-11.