生物砂堤技术实施方法及优势分析

2010-10-25史静涛

史静涛

(陕西省略阳县水土保持办公室,724300,略阳)

长江中上游水土保持重点防治(“长治”)工程实施20年来,十分注重坡面治理,积累了丰富经验,取得了丰硕成果,形成了坡改梯+坡面径流调控工程的坡面防护体系。在当前深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本、人与自然和谐发展的新形势下,水土保持由“对应治理”改为“条件建设”,即在科学划分生产用地和生态用地的基础上,对与群众生产生活密切相关的生产用地进行整治。山区群众多“逐水草而居”,居住在沟道附近,土地多集中在沟道两岸,应把治理重点转移到沟道治理上来。在实践中,陕西省略阳县水利水保部门探索出一套行之有效的生态治沟办法——生物砂土堤防技术,值得在小流域综合治理中推广应用,尤其对于丹江口库区及上游水土保持工程,生物砂堤更是防治水土流失和面源污染的最后一道防线。

一、项目背景

略阳县位于汉中市西部,地处秦岭西段南坡山区,陕、甘、川三角地带。境内群山林立,沟壑纵横,是典型的秦巴土石山区,平均海拔高度1 148 m,属北热带北缘山地暖温带,湿润季风气候。夏无酷暑,冬无严寒,雨量充沛,光热较差。多年平均气温13.2℃,极端气温最高37.7℃,最低-11.2℃,相对湿度70%左右,多年平均日照1 558.3 h(县气象站1956—1981年资料)。全县多年平均降水量800.0 mm。年最大降水量1 343.3 mm(1981年),年最小降水量492.8 mm(1991年),年变率2.83。年均水面蒸发量680.6 mm(县水文站1956—2002年资料)。

二、具体实施

生物砂堤技术适用于集水面积50 km2以下,年降水量1 500 mm以下,沟道比降在15‰以下侵蚀沟中的河沟和冲沟。

1.方法和步骤

(1)算清水账,留足水路

确定设防标准,收集小流域水文资料和实测资料,计算出行洪断面,预留沟道行洪宽度,确定沟道防洪治导线和生物砂堤具体位置。

(2)清理沟道,形成沟床

根据计算出的行洪断面和洪水位,确定需堆筑砂堤的高度和横断面尺寸,使用装载机、推土机等机械将河床内砂石由中间向治导线两边外侧堆放,清理深度一般在0.6~1.2 m,形成沟床。在机械清理过程中要将大石块有计划地放置在河堤迎水面,砂土就地连续堆置,大约形成梯形堤防模样。

(3)人工筑堤

用堆放好的砂土就地人工整理,形成梯形堤防,河堤顶宽1.0~2.0m,迎水面坡比 1∶0.6~1∶1,背水面 1∶1,堤高不超过 2 m。在顶冲段或凹岸,在迎水面用清理出的大石块进行干砌护坡,以防冲刷。

(4)栽植护堤乔灌

砂堤堆好后,在秋冬季节,选择抗旱、耐瘠薄、根系发达的乡土树种刺槐、柳桩进行栽植,栽植密度0.5m×0.5m,定植后要及时灌水,确保成活。次年开春,即使上部干枯,下部仍能发芽抽梢。

2.技术实施要点

(1)就地取材

筑堤材料应利用清理出来的砂土,不宜外购外运。干砌石护坡可利用清理出来的石块作为施工材料,以清理后的沟床为基准开挖基槽,深0.3~0.5 m,底石放稳,大石砌下,小石砌上,嵌实咬紧,使之稳固坚实。

(2)严格按计算出的行洪宽度留足水路,按治导线施工

为了保证河道正常行洪泄洪,防洪治导线整体布局要美观合理,线形流畅,转弯地段弯度宜缓,以减少泄洪阻力,确保行洪畅通。若不按照规划治导线整治河道,不但会影响河水的走势,在洪水到来时,还可能导致溃堤等事故发生。

(3)一般在顺直段实施

在冲刷段,一定要进行人工干砌护坡,以防砂堤被冲毁。

三、技术优点

(1)费省效宏

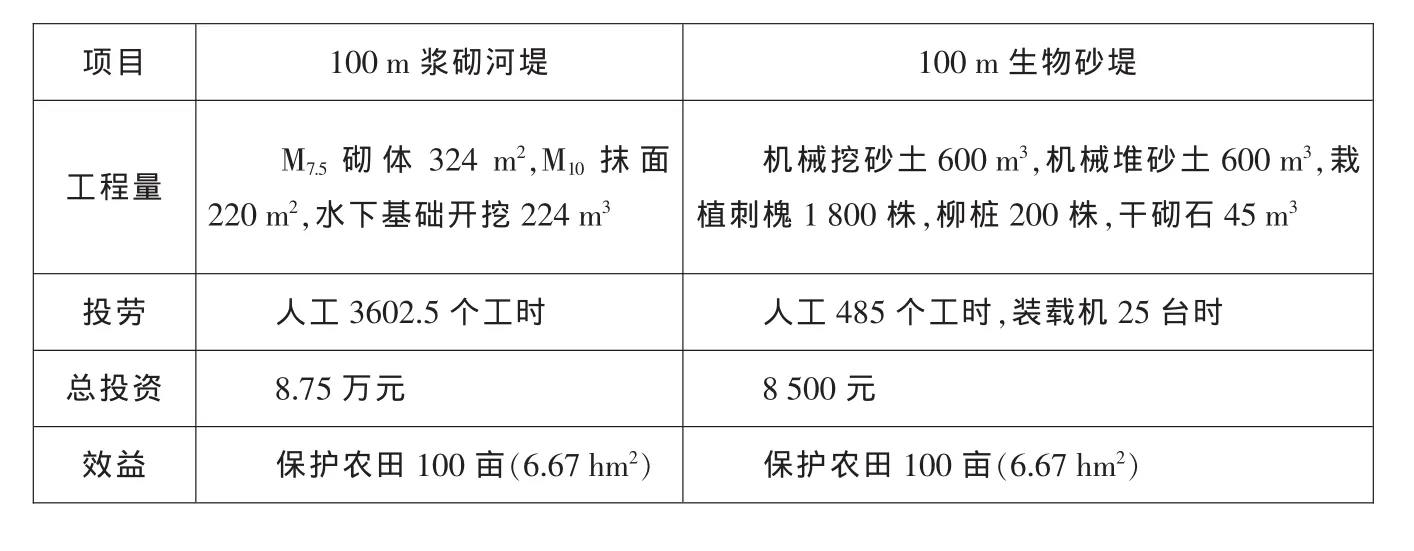

生物砂堤与浆砌河堤相比投资节省90%,投工节省80%,而且可将疏浚和治理沟道有机结合,达到以堤挡水、以堤护土、减轻水土流失的目的。在总投资不变的情况下,可以扩大受益范围。即使被洪水冲毁,维修恢复也比较容易。详见表1。

(2)使用寿命和效益与时俱增

生物砂堤随着护堤乔灌的生长,根与根相互纠结,根与砂土结合更加牢固,自身不断发展壮大,形成牢固的绿色篱笆,抗淹抗冲能力与时俱增。

(3)尊重了自然规律,做到了人与自然和谐

筑堤材料就地利用,砂堤初建成时是柔性的,随着时间的推移,乔灌和砂土固结在一起,由柔而刚,刚柔并济,而且没有人为切断水、土之间的能量和物质交换,保持了自然本色,不会出现“千里之堤,溃于蚁穴”的情况。

表1 同等条件下浆砌河堤与生物砂堤对照表

四、效益及推广

略阳县自1999年以来,先后在史家河、西沟、道林河、桥子沟、亮马台、三川、九股树、金池院等小流域实施生物砂堤42 km,栽植刺槐40万株,柳桩 5万株,芭茅 1万株,开发土地面积 405 亩(27 hm2),保护农田2 310 亩(154 hm2),保障了沟道两岸150户718人的生命财产安全。

目前,生物砂堤在略阳县已经获得社会各界的广泛认同,并已在农业综合开发、土地复垦等项目中推广应用。

[1]长江水利委员会水土保持局.“长治”工程调整、改革指导意见[R].2004.

[2]陈伟,朱党生,何志华.水土保持工程概算定额[M].郑州:黄河水利出版社,2003.

[3]长江流域水土保持技术手册[M].北京:中国水利水电出版社,1999.