应关注硝酸酯类药物合理应用

2010-10-20首都医科大学附属北京朝阳医院100020那开宪

首都医科大学附属北京朝阳医院(100020) 那开宪

北京民航总医院(100025) 余平

北京市朝阳区第二社区卫生服务中心(100025) 张桂云

硝酸酯类药物是最古老的心血管药物之一,它应用于临床已有130多年历史了,至今仍然是心血管病治疗中使用最为广泛、有效的一类药物。但是在临床实践中如何合理应用硝酸酯类药物,发挥其最大的药效作用,仍存在一些误区。依据临床经验,结合文献谈谈临床上注意问题。

1 硝酸酯类药物抗心肌缺血作用

以往认为硝酸酯类药物在冠心病方面的治疗作用源于外周血管扩张,心肌耗氧量下降。随着对硝酸酯类药物药理学的深入研究,发现硝酸酯类药物扩张血管作用主要机理是增加内源性扩血管物质——内皮源性舒张因子(EDRF)或一氧化氮(NO)的产生所致。研究发现硝酸酯实质是前体药,它进入血管平滑肌细胞后,经过生物转化,由血管内皮及平滑肌细胞摄取,经由一系列复杂的脱硝基代谢过程,最终生成一氧化氮(NO),NO与肌膜上可溶性鸟苷酸环化酶的血红素上活性位点的Fe2+结合形成复合物,此复合物又反过来激活可溶性鸟苷酸环化酶,催化三磷酸鸟苷生成环磷酸鸟苷。环磷酸鸟苷为第二代信使,可使Ca2+敏感的K+通道磷酸化,经磷酸二酯酶作用来调节细胞内Ca2+浓度,加速Ca2+在细胞内释放,抑制Ca2+内流,肌浆网再摄取Ca2+增加,其结果导致血管平滑肌细胞胞浆内Ca2+减少,使血管平滑肌松弛[1]。从药理学角度讲,由硝酸酯类药物生成的NO为外源性,而内源性的NO是由血管内皮细胞释放,经NO合成酶催化,使内皮细胞中的L—精氨酸转化为胱氨酸所产生的。不论是外源性的NO,还是内源性NO,实质上就是内皮细胞源性舒张衍生因子,具有相同的生物活性。硝酸酯类药物通过与内皮来源NO相同的作用途径使血管扩张,其发挥作用为非内皮依赖性。动脉粥样硬化时血管内皮功能减退,NO分泌减少,此时给予外源性的NO可起到替代作用。硝酸酯类药物进入体后经过脱氨作用形成亚硝基硫醇,然后通过膜表面系统进行一系列反应最后形成NO。当血管内皮功能减退时,血管平滑肌对外源性舒血管物质的敏感性增加,所以给予硝酸酯类药物尤为重要,硝酸酯类药物能够弥补内皮来源NO的不足[2][3]。外源性供给的NO尚能阻滞动脉粥样硬化与血管内皮功能减退之间相互影响、相互加重的恶性循环,防止内皮功能进一步恶化,维持残存的血管内皮功能,并防止动脉粥样硬化进一步发展[2~4]。

2 硝酸酯类药物的其他作用

上世纪50年代由于硝酸酯类药物具有扩张动脉血管作用,故用于治疗高血压。近些年来发现硝酸酯类药物不仅能降低外周血管阻力,而且可改善大动脉硬化和早期波反射作用,因此,对老年单纯收缩期高血压患者,可有效降低收缩压,缩小脉压。另外,硝酸酯类药物通过释放一氧化碳,能改善大动脉顺应性,降低主动脉收缩压,恢复肱动脉和主动脉之间的收缩压差值。60年代发现硝酸酯类药物可扩张容量血管,减少回心血量,用于急性心力衰竭治疗,但禁用于急性心肌梗死治疗。70年代发现硝酸酯类药物不但扩张阻力血管及容量血管,减轻心脏前后负荷,而且还能扩张冠状动脉,改善心肌供血,于是硝酸酯类药物不仅广泛应用于急慢性心力衰竭的治疗,还应用于冠心病急性心肌梗死的治疗。上世纪90年代又发现硝酸酯类药物还有抑制血小板聚集作用,于是又应用于冠心病治疗。随着对硝酸酯类药物机制的不断认识,其应用范围不断扩大。硝酸酯类药物还可作用于血小板,具有抑制血小板聚集作用。其机制是通过激活血小板的可溶性鸟苷酸环化酶,催化环磷酸鸟苷,抑制纤维蛋白原与血小板表面结合,从而达到抗血小板聚集作用[2]。研究还发现NO还能通过抑制血管平滑肌细胞的过度增殖,减轻动脉粥样硬化的程度。硝酸酯类药物释放的NO,经抑制肿瘤坏死因子和白介素一1介导的粘附分子,减少单核和中性粒细胞跨内皮细胞进入内膜,是阻断动脉粥样硬化的始动环节之一[5]。正是由于这些作用,硝酸酯类药物可以减少血小板在动脉粥样硬化的局部聚集、粘附和致血栓的可能性,缓解心绞痛,降低急性心肌梗死的发生率;由于阻断血小板对动脉粥样硬化促进和加重过程,延缓了动脉粥样硬化的发生和进展。

近些年来研究还发现硝酸酯类药物作为非内皮依赖性的血管扩张剂,通过重新分布循环血容量,对外周和冠脉血管均发挥舒张效应。在冠脉循环局部,硝酸酯类药物可扩张心外膜大的传输动脉,预防或逆转冠状动脉收缩或痉挛,舒张侧支循环动脉,使侧支循环血流增加,改善缺血区域的血供。硝酸酯类药物在临床常用的剂量范围内选择性地舒张心外膜大的传输动脉和侧支动脉,而不扩张微动脉的“血管效应”,可有效避免“冠脉窃血”现象的发生,增加冠脉血流,包括扩张心外膜冠脉,增加侧支大小和血流,改善内皮功能,促使富含养分的冠脉血流循环到心肌缺血的区域,从而发挥了既减少细胞耗氧又增加供氧的作用,有效地保护了心肌细胞。由此可见,在冠心病防治中,硝酸酯类药物除了具有抗心肌缺血、使冠脉血流重新分布,增加缺血区氧供外,还具有防止动脉硬化病变发展及血栓形成的作用[5]。

3 硝酸酯类药物的地位

硝酸酯类药物应用以指南的形成固定于以下方面[6]:①心肌缺血综合征;②心力衰竭;③控制血压。由于硝酸酯类药物扩张血管作用较强,可增高颅压及眼压,故禁用于低血压、脑出血、颅压高、低血容量及青光眼患者。

4 硝酸酯类药物应用的禁忌症

由于硝酸酯类药物血管扩张作用可使左心室流出道梗阻加重,故禁用于肥厚梗阻性心肌病,也禁用于单纯严重的主动脉狭窄及严重二尖瓣狭窄,用硝酸酯类药物后可致晕厥发生。如果此类疾患发生心脏扩大、心功能不全,应按心功能不全治疗,可应用硝酸酯类药物。在应用硝酸酯类药物过程中不可同时和西地那非合用,否则可加重血管扩张致急性心肌梗死及晕厥发生,更不可突然停药,如必须时,应逐渐减少药物剂量后方可停药。

5 不同硝酸酯药物药代动力学不同

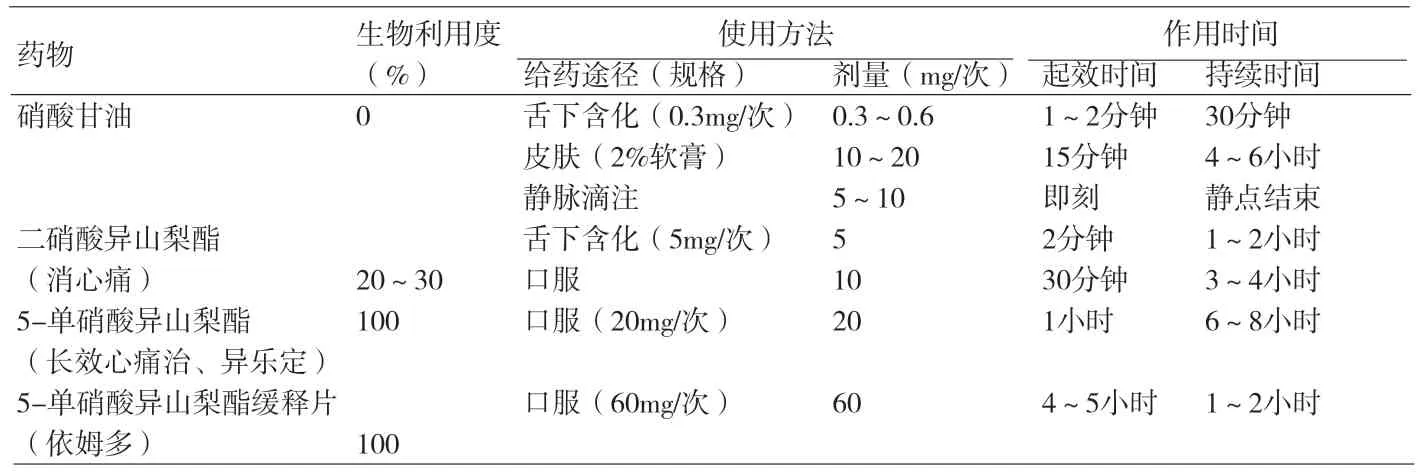

目前临床常用的口服硝酸酯药物主要是以下3种:硝酸甘油(GTN)、二硝酸异山梨酯(消心痛ISDN)、单硝酸异山梨酯(ISMN)。这三种药物作用机制相同,但其药代动力学不同[4],见附表。

静脉应用不同剂量硝酸酯类药物产生的血液动力学效应不同,即不同剂量的硝酸酯类药物作用于血管可产生不同的效应。低剂量时主要舒张大的容量静脉,使静脉回流减少,回心血量降低,左心室容积、舒张末期压力以及室壁张力随之下降,心脏前负荷降低,心肌氧需求量(MVO2)减少,心脏搏出量下降。随着剂量增加达到中等剂量时,扩张传输动脉(如心外膜下的冠状动脉),当冠状动脉管腔狭窄>90%时,硝酸酯可扩张侧支循环,使心肌缺血区血流增加,改善血流沿侧支循环的分布,从而改善冠状动脉血流,改善心肌缺血;在大剂量时,扩张阻力小动脉,使外周阻力小动脉舒张,血压下降,心脏后负荷降低,进一步降低MVO2。但这一效应可部分被反射性心动过速和收缩力增强而抵消。只有在极高浓度时才使微动脉扩张,微循环发生变化。在此基础上使剂量增加40倍,达到2005g·kg-1·min-1以上时,方可使心肌的微动脉扩张,对心肌产生不利影响(“冠脉窃血”现象)。应用中要注意血压监测,防治低血压的发生。一旦发现硝酸酯类药物有头痛副作用,应立即停药。

附表 常用硝酸酯类药物使用方法及作用时间

6 硝酸酯类药物耐药性[9][11][12]

真性耐药是指血管自身因素所致的硝酸酯类药物耐药现象,特点为发生快,消失也快。其发生原因不十分清楚,可能与下述机制有关:①血管平滑肌细胞对NO的作用减弱或消失;②血管本身局部内皮素—1分泌增加;③血管平滑肌产生巯基受限或耗竭;④血管局部超氧阴离子产生增加;⑤血管对交感神经递质反应性增加或NO介导性血管扩张作用减低等原因。要重视对硝酸酯类药物耐药性的防治,可采用间歇给药法还应避免硝酸酯类药物口服、静脉、贴剂等同时应用。有报道,给予氧自由基清除剂可减缓硝酸酯耐药。