《麦田里的守望者》:解构传统的现代成长叙事

2010-10-18宁云中

宁云中,徐 忆

(1.湖南文理学院外国语学院,湖南常德415000;2.玉溪师范学院,外语系,云南玉溪653100)

《麦田里的守望者》:解构传统的现代成长叙事

宁云中1,徐 忆2

(1.湖南文理学院外国语学院,湖南常德415000;2.玉溪师范学院,外语系,云南玉溪653100)

《麦田里的守望者》的角色模式及其深层意指结构实证了格雷马斯的叙事语法理论。小说中人物的冲突隐喻了成长叙事的展开及其结局。主人公霍尔顿的成长结局不是成为“守望者”,而是放弃“守望者”;“守望者”被“被守望者”反讽性置换,小说构成了对传统成长叙事的解构。

《麦田里的守望者》;成长叙事;解构3

成长小说就是叙述人物成长过程的小说。青少年成长小说在美国文学史上历来占有突出地位。成长小说是对生活的反思。苏格拉底说:“未经反思的生活是没有价值的生活。”[1]作家以故事的形式将他人成长经历“陌生化”使读者获得认识和感觉上的新体验。赛林格的成长小说《麦田里的守望者》通过主人公霍尔顿的成长历程反思了现代社会的麻木和冷漠。霍尔顿的孤独和失望是对传统成长小说中渴望成长的责任意识的叛离,其追求与失落的成长叙事构成了对经典成长小说成长叙事的解构和颠覆。

一 《麦田里的守望者》的现代成长叙事方案

德国作家歌德的《威廉·麦斯特的学习时代》一般被看作是成长小说最早的范例。在传统成长小说中,主人公都有“迈过门槛”的关键一步,甚至经历象征的死亡和再生,从此从幻想世界走出,生理心理上步入成熟,走进一个认识的新天地。美国成长小说是对欧洲成长小说的继承、超越和反拨。在很多美国现代成长小说中,青少年不愿意成长的主题反复出现。《麦田里的守望者》(以下简称《麦田》)中的霍尔顿是典型对成长的意义产生怀疑的主人公。在成长过程中,他对自己的前景表现出一片茫然,对人生关键时刻的抉择始终处于两难的困境。他既渴望成长,又害怕成长,他的这种矛盾心态,反映和隐喻了人类面对成长时共有的一种原型经验。小说中的斯宾塞先生和安多里尼先生是霍尔顿在潘西中学的历史老师和在爱尔克敦·希尔顿中学的英文老师,他们都给霍尔顿做了诊断,都试图给他以人生的指导。从这个意义上说,他们担任了霍尔顿成长道路上引路人的角色。按照经典成长小说的成长方案,这个故事应该是:霍尔顿在引路人的指引下,激发成长感悟,获得人生启迪,实现自己的“守望者”理想,走向成长,融入社会。然而,《麦田》展现的成长叙事却是:霍尔顿在非成人妹妹菲碧的指引下,放弃“守望者”的角色,跨入“成年”的门槛后获得一种泛泛的幻灭感,没有明确暗示主人公会融入社会,而是走向不可知的未来。因此,《麦田》展现的是一个悲剧性的结局,是对传统成长小说所展示的成长叙事方案的解构和颠覆。从小说更深刻的内涵上说,《麦田》阐明了战后美国青少年的生活状况,揭示了美国青少年面对成长的困惑、孤独和迷茫;更是对美国社会、文化和意识形态等各个层面的批评和反省,正如I.哈桑所言:“对童年的眷念不单单是一种逃避,它同时也是一种批评,一种对我们不管怎样仍然珍爱的价值的肯定;而青少年与社会的疏远,他们的拒绝成长,则说明了我们有必要重新审视美国的现实。”[2]

二 《麦田里的守望者》的叙事语法结构

《麦田》的角色行动模式及其深层意指结构符合法国结构主义文论家格雷马斯的叙事语法结构。这种叙事语法分析有助于我们更进一步了解和掌握小说对传统成长叙事方案的解构和颠覆。叙事语法指的是义素层上的行动模式。格雷马斯在普罗普总结的民间故事七种行动范围的基础上,进一步提出叙事文本中所包括的六个行动位的模型。这六个行动位是:主体、客体、发出者、承受者、帮助者和反对者。格雷马斯认为:叙事文本中追求某种目标的角色与其所追求的目标之间构成“主体”和“客体”的关系。主体在追求某种目标的过程中,可能存在着某种引发其行为或为其提供支撑的力量,格雷马斯称之为“发出者”(Sender)。发出者在很多情况下可能并不一定是一个具体的人,也可能是某种抽象的力量。而获得目标的人称之为“承受者”(Receiv2 er)。主体在追求目标的过程中可能得到某(些)人的帮助,也可能受到某(些)人的阻挠,格雷马斯分别称之为“帮助者”(Helper)和“反对者”(Oppo2 nent)。

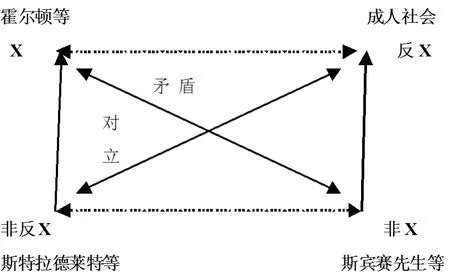

根据格雷马斯的行动位理论,《麦田》的角色模式如下:主体:霍尔顿,客体:守望者,发出者:天真,承受者:孩子们,帮助者:琴·迦拉格、艾里、菲碧等,反对者:成人社会。从这一模式我们可以看到,主角—对象(客体)的对立处于核心对立位置。在叙事文本中,如果主角即行动主人公在他的行动历程中不管经历了何种磨难,造成了何种悲剧和不幸,只要能最终获得他所追求的对象(客体),叙事文本就会以大团圆的结局给人以喜剧性的效果。而如果主角所追求的对象(客体)落空或者最终无法获得,结局就必然产生悲剧性的,甚或讽刺性的意蕴。《麦田》给我们展现的是主人公霍尔顿(主体)在追寻对象(麦田里的守望者)时的悲剧过程。主体霍尔顿是一个对爱强烈渴望、寻求自我的青年。从逻辑上讲,他的客体应该是“成长”,但是成人世界的丑陋使他不愿成长,拒绝成长,从而他追寻的客体从“成长”换位为“守望者”。这一角色的转变其实也表明了他成长的愿望。“麦田里的守望者”就是对真、善、美的守望,这个角色也只有成人才能担任,像他这样一个自己都需要被“守望”的懵懂少年,在一个充斥着丑恶和虚伪的世界里寻找这样一种境界,注定了他的追求要与失败相伴相随。作者正是通过追求和失败这两项叙事功能的对立构成了整部小说叙事文本的深层结构,支撑起全文的整体框架。格雷马斯引入“符号矩阵”(semiotic rectangle)这一具有逻辑—语义特征的意指结构组织形式分析文学。他认为,文学叙事模式源于X与反X的对立。随着叙事的展开引进新的因素,有与X矛盾但不一定对立的非X,有与反X矛盾但不一定对立的非反X。当这些因素及其之间的关系充分展开,文学叙事便得以完成。符号矩阵位于文本结构的深层,表明了文本的意义系统。《麦田》的符号矩阵如图1所示。

图1 《麦田》的符号矩阵

图中霍尔顿为X,代表对真、善、美的追求,代表人物有霍尔顿及其妹妹菲碧、弟弟艾里、女孩琴·迦拉格等;反X为成人社会,代表人物有拉皮条者毛里斯、妓女桑尼等,他们代表的是反真、善、美;非X为霍尔顿的同学斯特拉德莱特、阿克莱、女友萨丽·海斯等,他们虽然像霍尔顿一样还没有长大成人,但染上了很多成人的陋习,他们身上已失去了真、善、美的美德;非反X指的是霍尔顿的老师斯宾斯先生和安东里尼先生,他们属于成人社会,但并不像毛里斯等人一样对霍尔顿进行讹诈、诱惑,而是想方设法对霍尔顿进行人生的指引,希望霍尔顿能正常走入成人世界。在这个符号矩阵中,X与反X,非X与非反X是两组对立关系;X与非X,反X与非反X是两组矛盾关系;X与非反X,反X与非X为两组蕴涵关系。这样,符号矩阵的确立使得分析客体(对象)的语义聚合关系得以形成,故事得以展开,从而文学叙事得以完成。人物之间的矛盾和对立构成了主体追求真、善、美与反真、善、美之间的斗争,进而隐喻了成长过程的展开及其失败的过程。

三 《麦田里的守望者》对传统成长叙事方案的解构

在这符号矩阵中,代表真、善、美的X面对反X的成人社会是如此虚弱无力,它无法抵抗成人世界虚假的吞噬。非X在反X的腐蚀下已经陋习斑斑:霍尔顿的同学少年老成,谈论的是性,追求的是金钱,想的是出人头地。女友萨丽彰显“成人化”本色——她是“天底下最最假模假式的女子”,她只对穿着超短裙来炫耀自己迷人的身材感兴趣。她虽然要命地迷人,但霍尔顿跟她在一起感觉上形同陌路。周围成人世界更是一片虚伪和冷漠:父亲对他的“不长进”只是恼火地想“要他的命”;母亲对他的生存境遇无动于衷;出租司机对他的问题要命地恼火;老师与他站在地球的“两极”。如此种种,不一而足。文中他发自内心的呼唤震撼心灵:“亲爱的妈妈,把你的手给我吧,你干嘛不把你的手给我呢!”[3]20为了孩子们,为了童年深处的真、善、美,他毅然踏上了他的寻求之路,勇敢地担当起“麦田里的守望者”的角色,想象自己站在现实社会的边缘,维护那种儿童般天真、单纯、真诚、友善的人性美。但是,严酷的现实不断地摧毁着他肥皂泡般的理想,儿童的活动场所的墙壁上一次一次出现的“×你”的下流语言,使他感到“永远找不到一个舒适、宁静的地方”。这些肮脏言语防不胜防,像“牛皮癣”一样无处不在,“只要你不注意,就会有人偷偷溜进来,就在你的鼻子底下写上‘你’字样”。这一意象实际上已构成一个隐喻,象征现代美国社会生活本身无所不在的猥亵和肮脏[4]。它是阻挠霍尔顿追求的无形的强大敌对力量,在他的追求过程中,这种无形和有形的敌对势力还包括:冷漠虚伪的学校、肮脏变态的纽约、假模假样的伪君子、阴险狠毒的毛里斯之流等等。按照现代成长模式,霍尔顿在其成长过程中遭到这些敌对势力的阻挠,经历种种困难,最终通过助手的帮助,克服困难,获得对象,即完成“麦田里的守望者”的角色,戏剧般地成为孩子们的“保护神”。实现格雷马斯行动模式四个阶段中最重要的“实现目标”阶段的“从没有到拥有”过程。用函数表示就是:F(S)=>[(S∨O)→(S∧O)]。S代表主人公霍尔顿,F函数代表一个行动,O表示对象;S∨O表示失去关系,S∧O表示拥有关系。在霍尔顿追求的过程中,他也有助手的帮助,这些助手包括死去的弟弟艾里、妹妹菲碧、精神女友琴·迦拉格。然而这些人又恰恰是他要“守望”的对象,他们的纯洁、真诚刺激着霍尔顿去保护他们。所以他们的帮助仅仅是精神上的暂时抚慰,无法构成行动上的帮助。因此,霍尔顿企图寻找自我、人类、自然和谐统一的真、善、美的人生愿望最终只能以失败告终,他只能以一颗破碎与伤痛同时又充满同情与宽容的心隐遁精神医院,置于他人的“守望”之下。其“守望麦田”的行动只能是从拥有到失去,即F(S)=>[(S∧O)→(S∨O)]。

小说的最后,霍尔顿本想出走西部,但妹妹菲碧及孩子们坐的旋转木马最终使他顿悟,实现了角色的转换,从“守望者”变成“被守望者”。这一置换具有反讽意义,妹妹菲碧本是他“守望”的对象,但正是菲碧——小说中唯一一个理解他的人,把他从幻想中拉回现实。他那顶象征守望者的红色猎人帽也相应地移交给菲碧,天真地戴在她的头上。在格雷马斯的角色模式中,发出者(天真)是支持主体(霍尔顿)追求客体(守望者)的决定性力量。但行至小说末尾,天真却成了霍尔顿追求客体的解构力量,因为正是菲碧的天真使霍尔顿顿悟:天真总会失去,人总会成长。传统成长小说中那种天真受到经验腐蚀的象征在《麦田》中被颠覆了。因此,最好的办法就是“什么话也不说,什么事也不做”[3]196。至此,“发出者”不再是引发主体行为或为其提供支撑的力量,而是变成了一种解构的力量,它使得主体放弃他所追求的对象而从主体转变成客体,从而完成对传统成长叙事方案的解构和颠覆。经典成长小说中主人公渴望了解自己,要成为一个对社会有用的人,其目的在于消除差异,最终以妥协回归家庭和社会。它标志分裂主体的结束[5]。《麦田》的主人公霍尔顿最后并没有获得成长的幸福感,也没有为未来做好切实的准备,他最后躺在精神病院里,对未来毫无打算,至于未来要做些什么,他认为这是个可笑的话题。他无法将自己融入社会作为成熟的最后奖赏。同经典成长小说中那些最终成为“对社会有用的人”相比,他仍是孩子,并没有长大成人。从其成长的不确定意义上来说,小说包含了后现代主义性质。这或许预示着美国成长小说发展的新趋向——走向反成长小说。

[1]转引自虞建华.序:经历成长,书写成长,见证成长[M]//孙胜忠.美国成长小说艺术与文化表达研究.合肥:安徽人民出版社,2007.

[2]Ihab Hassan.The Rare Quixotic Gesture[M]//In Henry Anatole Grunwald(ed.)Salinger.A Critical and Personal Portrait.New York:Harper&Brothers Publishers,1962.

[3]J.D赛林格.麦田里的守望者[M].施咸荣,译.南京:译林出版社,2005:20.

[4]袁晓红.《麦田里的守望者》的叙事特征[J].湖南工业职业技术学院学报,2003,3(12):47-49.

[5]Kester,Gunilla Theander.W riting the Subject:Building and the Af2 rican American Text[M].New York:Peter Lang Publishing,Inc.,1995:29.

(责任编辑:田 皓)

I106.4

A

1674-9014(2010)06-0116-03

2010-08-21

湖南省教育厅科学研究项目“塞林格《麦田里的守望者》研究与美国成长小说传统”(10C1013);湖南文理学院青年教师科研启动项目“《麦田里的守望者》后现代叙事研究”(QNQD0928)。

宁云中(1974-),男,湖南邵阳人,湖南文理学院外国语学院讲师,上海外国语大学博士研究生,研究方向为英美文学。