什么是劳动

2010-09-29王江松

王江松

什么是劳动

王江松

什么是劳动?这似乎是一个不言而喻的问题,但实际上每个人的理解可能很不一样。当然,农民种地、工人做工是典型的、没有人可以质疑的劳动活动,但是对于投资理财、经营管理、学术研究和艺术创作,以及立法、执法、司法、国防等政治和行政活动,有人认为是劳动,有人认为不是劳动。于是,我们不得不再一次追问:什么是劳动?

对劳动的四个层次的定义

让我们由浅入深地对劳动做一个界定:

定义1:劳动是人类的一种特有的活动,是人类区别于动物的特有的生存方式

这个定义表明劳动是一种人类活动和人的生存方式,而不是一种动物活动或动物的生存方式。当然,人也是一种动物,也有许多动物性的活动,但这些活动,比如吃喝拉撒睡就不能称之为劳动。虽然说人的吃喝拉撒睡这些动物性活动于今在很大程度上也人性化了,但因为最初使人区别于动物的是劳动而不是这些活动,而且这些活动之所以能够人性化,也是建立在劳动基础之上的,所以劳动与这些活动的本质区别仍然是存在的。

定义2:劳动是一种运用体力、智力、知识和工具实际地改变外部世界和周围环境的活动,是主观见之于客观的实践活动

人类特有的活动至少有两种,主客观相统一的实践活动和没有客观化的思维活动,劳动只能是第一种而不是第二种活动。诚然,实践活动中一定包含思维活动,而思维活动也会转化为实践活动的一个环节,但在很多时候,思维活动的确只停留在人的头脑中,因而不能称之为劳动。

实践是主客观、主客体相统一的过程,具有主观性与客观性、主体性与客体性、创造性与对象性双重特性,而单纯的思维活动只具有主观性、主体性和创造性,而不同时具有客观性、客体性和对象性。劳动无疑是一种实践活动而不是一种主观思维活动,它必须同时运用体力和智力并且实际地改变对象世界。

定义3:劳动是一种实际地改变自然界并生产出满足人类需要的物质财富的实践活动,是人类赖以存在和发展的、作为人类生存的永恒基础的物质资料的生产过程,是人类与自然界的物质、能量和信息的交换和变换过程

劳动是一种实践活动,但并不是所有的实践活动都是劳动,以社会结构、人际关系和人本身为改造对象的实践活动,如阶级斗争、政治活动、社会管理活动、社会交往活动、科学实验、社会调查,还有教育、医疗、体育、娱乐、消费等人本身的生产活动,不能称之为劳动;如果我们把所有这些实践活动都称之为劳动,劳动概念与实践概念就没有什么区别了。

定义3突出了劳动改造自然界、创造人类赖以存在和发展的物质基础的特性,在哲学的层面上,把人类与自然的对立统一关系用“劳动”这个概念加以概括和指称,从而明确了劳动在人类全部活动和整个实践活动体系中的优先地位,这对于我们认识人类历史和社会生活具有重要的认识论和方法论意义。无论人类文明发展到何种程度,我们都始终要记住,人类依赖于大自然而又必须改造大自然,只有物质资料生产即劳动才能实现人类与自然的这种对立统一,其他一切人类活动和实践活动都要以劳动作为基础和出发点。

定义4:劳动是人们以自主或受雇的方式改造自然界并创造物质财富的直接的物质资料生产,是人与自然界直接进行物质、能量、信息交换和变换的活动过程

这是对劳动内核的最终把握。也就是说,虽然劳动是物质资料生产,但并非所有的物质资料生产活动都是劳动;只有活劳动、直接生产劳动才是本质意义上的劳动,而投资活动、资本运营活动,虽然也是重要的实践活动,也是物质资料生产过程和体系中的重要方面,但是第一,它们只是间接的而不是直接改造自然并创造物质财富的活动;第二,它们是物质资料生产体系中的“高层建筑”,而不是直接与自然界发生对立统一关系的“底层基础”;第三,资本是死劳动,是过去劳动的物化、积累和凝结,在历史上,先有活劳动,后有转化为活劳动之对立面的死劳动(资本)。

至于企业管理活动,作为重要的生产要素,在资本雇佣劳动的情况下,它主要是一种监督活动;在劳动雇佣资本的情况下,它属于劳动而且是一种复杂劳动;在劳资共决或劳资合作的情况下,它具有半劳动半监督的性质。

到此为止,劳动的定义就显得非常狭窄了。不过,这不应该被看成是这一定义的弱点,而毋宁说是这一定义的优点。实际上,这一定义既是对人类活动的静态结构进行抽象分析的终极结果,也是对人类历史的动态过程进行追溯还原的终极结果:在人类历史的开端,劳动乃是唯一的人类实践,后来所有的人类实践最多只是以萌芽的形式蕴藏在劳动之中;劳动是人类历史的开端、发源地和原型,是打开社会历史奥秘的钥匙。

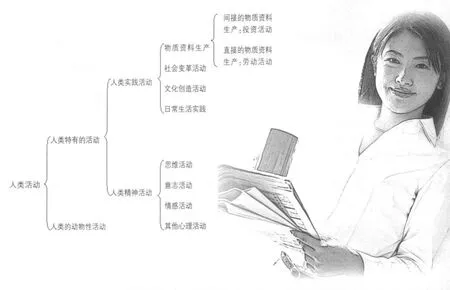

以上抽象思维过程可以图示如下:

劳动与相关范畴的关系

现在我们可以简单讨论一下“劳动”范畴与相关范畴的关系了。

劳动与实践

在马克思主义哲学中,实践是一个表征人与自然、人与社会、人与自己诸多相互关系的总体性范畴,所以马克思主义哲学又被有些人称为实践哲学,或实践唯物主义。相比之下,劳动虽然是实践的原型,是最基础的实践活动,但在概念的外延上,劳动小于实践,只是实践的一部分。

劳动与工作

劳动与工作经常是通用的。劳动肯定是一种工作,但工作不一定是劳动。我们把劳动界定为直接的物质资料生产,因此很多工作,比如资本的经营管理工作、政治思想工作、文化工作等等,就不是劳动。所谓工作,是指在一定的社会分工体

系中所从事的职业活动,因此,人类的绝大部分实践活动,除了以消费活动或人本身的生产为主的日常生活实践外,都叫做工作或职业活动。工作或职业活动,是一个其外延仅小于实践的范畴,比劳动范畴的外延要大得多。

人们通常不加区别地使用劳动分工和社会分工这两个概念,其实,社会分工比劳动分工要大得多。的确,追根究底,所有其他的社会生活领域都是从劳动领域分化出来的,但一旦这样一种社会分工格局形成了,劳动分工反而只是整个社会分工的一部分。凡是在社会分工体系中从事一定职业、履行一定职责、得到一份报酬的活动,都叫做工作,不管它是不是直接生产物质资料的劳动。

劳动与生产

在日常语言乃至学术语言中,劳动与生产经常是互换的,是一对同义词或近义词,而且两个词又经常连用而组成新词,如生产劳动、生产性劳动、劳动生产力、劳动生产率等等。不过,生产范畴在外延上是大于劳动范畴的:首先,有些生产活动并不是物质资料生产,比如人口的生产(实际上,在中文中,“生产”的本义就是指小孩的分娩,后来才引申到其他类似于小孩分娩的活动),比如精神文化产品的生产(现在,知识、文化的生产已经成为一个产业了);其次,物质资料生产包含着比劳动更多的内容,谁也不能否定投资和资本经营活动在物质资料生产过程中的地位和作用,但我们肯定不能把投资和资本经营活动也称之为劳动。

此外,生产范畴小于工作范畴,因为很多工作或职业活动,比如政治和社会管理活动,不能叫做生产活动。

根据上述论述,实践、工作、生产、劳动这四个范畴的关系可以用下式表示:

实践 >工作 >生产 >劳动

劳动的内在矛盾

人类本身就是宇宙中最自相矛盾的存在:它来自于自然而又力图超出和改造自然;它秉有自然赋予它的本质同时又力图自己规定、选择和创造自己的本质。人类的这种矛盾境遇和矛盾本性到处表现在人的活动尤其是劳动活动之中。

劳动的物质性与精神性的矛盾

劳动是有目的、有意识地改造自然物质世界的活动,是物质与精神、客体与主体、客观对象与主观创造等的对立统一过程。劳动的物质性表现在,劳动不是主观思维过程,而是与客观物质世界实际发生相互作用的过程,而劳动的产品不是无中生有,而是把已有的自然物质元素按照人的需要和构想组织和结合起来。劳动的精神性表现在,劳动是有目的、有意识、有计划地进行的,并且能够创造出自然界本身不存在的自然物质结构和功能,从而满足人类所特有的需要。

要把两种如此不同和对立的性质有机地结合起来,绝不是一件容易的事情。实际上,能够实现物质性(客体性、对象性)与精神性(主体性、创造性)完满统一的情况,是很少见的。

在原始社会,人类的精神性只是处在萌芽状态,采集和狩猎这两种主要的劳动和产业,都是获取自然界提供的现成的食物;在古代社会(奴隶社会和封建社会),虽然人类的精神性有了较大的发展,但劳动的物质性方面对于劳动的精神性方面仍然处于主导地位,畜牧业和农业一方面高度依赖自然地理条件(土壤、气候、阳光、水资源),高度依赖植物和动物的生长节律和生死循环规律,也就是高度依赖外部自然力,另一方面,也高度依赖内部自然力即人的体力,科学技术和生产工具还没有成为主要的生产力。

近代以来,人类的精神性得到了前所未有的解放和发展。工业文明取代了农业文明,科学技术和机器体系成为主要的生产力,对自然改造的强度、广度和深度都大大增加了,物质财富如井喷一样涌流。这些财富主要不再是保留原来自然形态的产品,而是通过对自然物质元素进行重组而形成的自然界本身并不存在的人工制品。然而,现代社会走向了另一个极端:精神性原则压倒了物质性原则,从而导致了极为严重的生态危机和能源危机,由此又导致严重的社会危机。一个悖论出现了:人的精神性的极度发展使人类自己走到悬崖的边缘,面临着毁灭的危险。

劳动的因果性与目的性的矛盾

这是上述第一个矛盾的深入展开,因为劳动的物质性集中体现为劳动的因果性,而劳动的精神性集中体现为劳动的目的性。

马克思就是在因果性与目的性的张力场中界定劳动的:一方面,人的劳动不仅使自然物发生形式变化,同时他还在自然物中实现自己的目的,这个目的是他所知道的,他必须使其意志服从这个目的;另一方面,由人的目的所设定和主导的劳动过程仍然是一个严格的因果过程,并且必须严格依据自然界的因果规律,劳动的成功正在于自觉地、有目的地、有效地利用自然规律,而不是肆意改变和违背自然规律。

当今时代,由于人类有目的的劳动活动导

致了种种损害人类生存和发展的严重后果(如自然界对人类的报复和惩罚、人类由于过度争夺自然资源而产生的战争和杀戮),如何解决劳动活动中因果性与目的性的矛盾,便成为整个人类所面临的共同的和首要的问题。然而,并不是所有人都认识到了这一问题的严重性,即使很多人认识到了,各国各民族之间也远远没有建立一种解决这一问题的共同的、有效的机制和制度。发达国家固然不愿放弃其经济上的领先地位,它们通过把那些破坏自然和生态环境的低端产业转移到不发达国家来重建自己与自然环境的和谐关系,不发达国家则不惜通过杀鸡取卵、竭泽而渔的方式奋力追赶与发达国家在经济上的距离。于是这个问题便成为一个世界级的难题。

劳动的被动谋生性与自我实现性的矛盾

人不仅受到外部自然界及其规律的制约,而且受到内部自然界及其规律的制约,这主要表现在,人是有死的生物,和动物一样服从支配身体的物理学、化学、生物学规律,像动物一样贪生怕死、趋利避害,像动物一样需要吃喝拉撒睡;迄今为止,物质需要、生理需要、自然需要,仍然是绝大多数人首要的需要。这就决定人的劳动首先具有谋生的性质,首先是被物质需要和对物质利益的追求所推动的。在大多数情况下,劳动是人们为了活下去而不得不从事的活动,而不是因为劳动本身具有什么吸引力,以致当可以用不劳动和非劳动的方式解决谋生问题时,人们会像逃避瘟疫一样地逃避劳动。

然而,就是在这种被强制地进行的谋生劳动过程中,一种新的、可以称之为主体性的人类潜能在悄悄地、慢慢地生长发育起来。发展到后来,这种人类潜能,就其本身也要求得到实现和满足而言,它也成为一种内在的需要,一种真正的人性需要。主体性这种内在的人性财富最初是作为满足人的自然物质需要的手段而出现的,到后来它终于表现出自为目的的趋势。

任何历史阶段和任何人的劳动都同时具有被动谋生性和自我实现性。比较乐观的预期是,劳动的被动谋生性逐步降低,而劳动的自我实现性逐步提高,直到后者成为劳动的主导属性,最终实现席勒、傅立叶、马克思等人所展望的劳动成为游戏、乐趣和生活的第一需要的理想程度。令人忧虑的是,人类在达到这一理想之前,很可能早就因为残酷的生存竞争而同归于尽了。

劳动的社会性与个人性的矛盾

劳动不仅仅是人与自然之间的物质变换过程,而且是人与人之间的互动或交往过程,因为像原子一样孤立自在的个人是不可能完成劳动过程的,任何个人的劳动都具有社会性,任何个体的劳动都具有总体性,任何个别的劳动都具有一般性,任何特殊的劳动都具有普遍性,任何具体的劳动都具有抽象性。看似孤立的劳动如漂流到荒岛上的鲁滨逊的劳动,其实含有深厚的社会内容。反过来说,看似铁板一块的集体劳动,如拉纤、打夯、流水线作业,无不以个人的最低限度的自主性和自由意志为前提。这两类属性之间的矛盾具体表现在以下几个方面:

1.分工与协作之间的矛盾。即使是最原始的劳动,如用粗笨的石器打死一头野猪,也有简单的分工和协作。分工要求个人负责和完成一定的动作和任务,协作要求承担不同任务和职能的人为实现共同的目标而结合成为一个紧密的共同体。正是分工和协作,极大地放大了个人的生产力,使系统之和远远大于个人力量的简单相加。人类先是本能地感知到然后是自觉地意识到分工与协作的神奇作用,于是有意无意地使分工更加细致,与此同时,也使分工基础上的协作更加紧密。现代经济就是一个庞大的分工协作体系:一方面,国民经济分为许多产业,同一产业分为许多行业和职业,同一行业和职业又分为许多道工序,同一道工序又分为许多岗位;另一方面,岗位之间、工序之间、行业和职业之间、产业之间又是紧密依赖和联结在一起的,一个环节出了问题,整个经济系统也会出现问题。

分工与协作的确是互补的和相互促进的,然而这种互补和相互促进却并不是自发的和自然而然的,如果缺乏有意识的计划、管理、调节、控制,到处可见的倒是岗位之间、工序之间、行业和职业之间、产业之间的脱节、分离、相悖乃至严重的冲突。

2.个体劳动生产力与总体劳动生产力之间的矛盾。劳动的分工和协作的发展,直接导致个人、个体的劳动生产力与总体(集体、社会、人类)的劳动生产力的不同步的发展。诚然,总体生产力的发展归根究底来自于个体生产力的发展,但迄今为止,总体生产力的发展并不是来自于各个个人的生产力的平等而自由的发展,反而更多地来自个人生产力的不平等和不自由的发展:首先,分工使个人能力得到专门化的、专业的发展,但也导致非常片面的和单调的发展,以致很多人整个的一生都局限在某个劳动岗位上,而对劳动世界的全过程和结构一无所知;其次,人们之间在劳动生产力上的发展是极不均衡的,拥有流动和上升机会的人能够得到较大和较全面的发展,而许许多多没有这种机会的人则陷入愚钝无知之中,沦为机器体系上不足挂齿的齿轮和螺丝钉。

于是出现了马克思所指出的人类力量的扩张和个人力量的萎缩之间的二律背反:人类生产力的壮大和个人的无能为力、人类需要和能力体系的丰富和个人的贫弱。正像马克思所沉痛地描绘的:“工人生产得越多,他能够消费的越少;他创造价值越多,他自己越没有价值、越低贱;工人的产品越完美,工人自己越畸形;工人创造的对象越文明,工人自己越野蛮;劳动越有力量,工人越无力;劳动越机巧,工人越愚钝,越成为自然界的奴隶。”

3.劳动产品的使用价值和交换价值的矛盾。在分工与协作构成的市场经济条件下,个人的个别、特殊、具体劳动创造使用价值,作为个人劳动总和的社会的一般、普遍、抽象劳动创造交换价值。由于交换成为产品实现自身价值的绝对中介,以致当某种产品不能取得交换价值时,即使这种产品可能的使用价值非常高,它也无法实现自己的功能,从而成为一堆实际上没有使用价值的废物;反过来说,交换是一个非常复杂的过程,由于交换过程中产生新的利益驱动,交换价值便经常游离乃至背离于使用价值之外,以致许多使用价值不高乃至没有什么使用价值的东西却获得了很高的交换价值。交换价值是一种高层建筑和一个抽象王国,它固然能够有力地推广、扩大、普及使用价值,但也很容易从中产生出商品拜物教、货币拜物教和资本拜物教。

总而言之,劳动到处表现出自相矛盾的特性,而劳动的发展过程就是这些矛盾不断产生、解决、再产生、再解决的过程。