基于GIS的西北太平洋热带气旋活动的空间特征分析

2010-09-21明赖安伟闵锦忠

李 明赖安伟闵锦忠

(1.嘉善县气象局,浙江嘉善314100;2.中国气象局武汉暴雨研究所,湖北武汉430074; 3.南京信息工程大学江苏省气象灾害重点实验室,江苏南京210044)

基于GIS的西北太平洋热带气旋活动的空间特征分析

李 明1赖安伟2闵锦忠3

(1.嘉善县气象局,浙江嘉善314100;2.中国气象局武汉暴雨研究所,湖北武汉430074; 3.南京信息工程大学江苏省气象灾害重点实验室,江苏南京210044)

利用1949—2003年近55 a的西北太平洋热带气旋(WNPTC)移动路径6 h中心经纬度矢量资料,矢量栅格化到1°×1°网格,统计WNPTC出现的次数、不同移动方向的次数及走向率,结果表明:(1)西北太平洋热带气旋空间分布具有积聚性,从生成源区向外递减。WNPTC消亡区在陆地比较集中,而洋面上相对离散;(2)WNPTC季节变化明显,冬季大值中心纬度最低,春季次之,夏季达到最高,秋季较夏季向南偏移1~3个纬度;(3)在El Nino次年热带气旋增多的区域,而La Nina次年热带气旋减少,15°N附近为分界线,反之亦然;(4)西北太平洋热带气旋移动方向和走向率除具有明显的纬向分布特点,在经向方向上也有差异;各个移动方向区域与其相对应的走向率区域基本相同,但是最大值中心并不重合。

西北太平洋热带气旋;频率;走向率;GIS;空间特征

0 引 言

热带气旋是发生在热带或副热带洋面上的一种强烈的暖性气旋性涡旋,依其强度,可以分为热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风、超强台风(2003年之前的热带气旋分类只包括前4类)。一方面它所带来的强风、暴雨、海潮往往会严重危害人民的生命和财产安全,是影响我国乃至世界其他国家和地区较为严重的灾害性天气之一;另一方面对于干旱地区而言,由热带气旋直接或间接带来的降水有着积极作用[1-2]。全球平均每年生成热带气旋约80个[2],西北太平洋是全球生成热带气旋最多的海域。所以,研究西北太平洋热带气旋(WNPTC)对防灾减灾和我国的国民经济持续稳定发展具有重要的意义。

当前,热带气旋是大气科学重点研究课题之一,在各方面都取得了一定的成果。就西北太平洋热带气旋空间变化研究,青木考[3]利用主成分分析法对西北太平洋台风出现频率的地理分布进行研究,以探明台风出现频率的地理分布的长期变化。雷小途等[4]研究表明热带气旋在移动过程中因其中心所在纬度的变化即会引起热带气旋路径的偏折。雷小途、陈联寿等[5]用1949—1998年的资料研究表明,西北太平洋的热带气旋活动具有显著的纬度差异。穆海振等[6]对热带气旋出现频数场进行EOF分析,得到了具有明显物理意义的特征向量,西太平洋地区热带气旋生成频数和热带气旋登陆次数均存在着准5 a的周期变化,这种变化可能与ENSO现象有关。周俊华等[7]从季节和年际变化角度分析了西北太平洋热带气旋的时空变换规律。已有的研究基本上描述了西北太平洋热带气旋的时空特征,包括热带气旋发生频数的年际变化、季节分布、台风源地以及登陆中国的热带气旋的强度分布和路径类型,而对热带气旋在移动方向和经向的空间分布特征研究较少。热带气旋的生成点、移动路径、三维空间结构等都包含了空间信息即具有地理参考特征的各种属性信息[8],且地理信息系统(GIS)具有强大空间分析功能。因此,本文利用地理信息系统软件ArcGIS对西北太平洋热带气旋(WNPTC)路径的空间分布,以及热带气旋在移动过程中的走向问题进行探讨,旨在对热带气旋移动路径预报提供参考。

1 资料及处理

本文所使用的西北太平洋热带气旋资料来源于1949—2003年全国台风纪要资料,其中热带气旋包括热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风。近55 a来共有1852个热带气旋,平均每年生成33.7个热带气旋。全国台风纪要资料所包含的主要字段有:热带气旋编号、中央台编号、开始时间、消亡时间、强度级别、生成点经纬度、过程最低气压、过程最大风速、路径详情(包括每6 h的中心经纬度、中心最低气压、最大风速)。文中主要使用热带气旋每6 h中心经纬度观测数据(也称为矢量数据)。把热带气旋作为质点,相邻两次观测点间的热带气旋路径假设为直线,总移动路径简化为折线。将矢量数据栅格化[8]到1°×1°的经纬网格中,统计栅格中出现热带气旋的总频数(同一个热带气旋相邻6 h位置出现在同一个栅格,记为2次)及热带气旋从此栅格向9个方向移动(包括不移出本栅格)的频数和走向率。

2 参数定义

定义热带气旋的走向率为:

式中i为栅格的行号;j为栅格的列号;k为方向(k=0,1,2,…,8),其中0为热带气旋所处的位置,1~8分别代表西北、北、东北、东、东南、南、西南和西等8个方向;Fi,j为第i行第j列栅格中55 a来热带气旋出现总频数;Fi,j,k为第i行第j列栅格中热带气旋向k方向移动的频数;Pi,j,k为第i行第j列栅格中热带气旋向k方向移动的走向率。

3 结果分析

3.1 西北太平洋热带气旋年平均空间分布特征

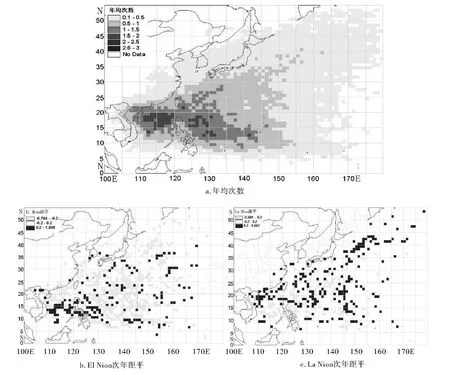

全球平均每年生成热带气旋约80个[2],西北太平洋是全球生成热带气旋最多的海域,在1949—2003年间西北太平洋每年平均生成33.7个,绝大部份出现在0.5°N~58°N,95°E~180°E区域。因此本文统计的范围为0.5°N~55°N,95 °E~180°E(如图1)。图1为55 a西北太平洋热带气旋年均出现次数分布图,从图中可以发现,热带气旋有3个活跃中心,它们是我国南海(15 °N~20°N,110°E~120°E)、琉球群岛附近洋面、菲律宾至关岛洋面(10°N~20°N,125°E~145 °E)。从图3可以发现第1,3中心也是热带气旋主要的生成源区。热带气旋出现次数从3个活跃中心依次向外递减,向东、北方向递减速率小,而向西、南方向递减速率大,最小递减率出现在东北方向。栅格中年均次数最大值为2次,出现在中国的南海;年均次数≥1次的区域主要位于10°N~25°N,110°E~140°E,广东省沿岸、海南省、台湾省和菲律宾群岛北部位于该区域中。中国东南沿海区域处在0.1~0.5次/a的范围,热带气旋次数向内陆逐渐减少。

西北太平洋热带气旋空间分布具有明显的季节变化(图略),本文结果与周俊华[7]等研究结果相一致。春(3,4,5月)、冬(12月、次年1月和2月)两季热带气旋较少,55 a来绝大部分栅格内出现的热带气旋次数不大于10次,最大出现次数也只有27次,其中冬季热带气旋主要出现在25°N以南,110°E~170°E区域之间。夏(6, 7,8月)、秋(9,10,11月)两季热带气旋较多,主要出现在4°N~58°N,100°E~180°E区域;55 a以来秋季热带气旋出现次数最大值为59次;夏季最大值达到了66次。冬、春季出现热带气旋的大值中心较夏秋季向南偏移了5个纬度,冬季大值中心纬度最低,春季次之,夏季达到最高,秋季较夏季向南偏移1~3个纬度。

不少研究指出厄尔尼诺-南方涛动(El Nino-Southern Oscillation,ENSO)对热带气旋的发生频数、强度、位置以及登陆特征都具有明显的影响。ENSO影响热带气旋活动主要是通过影响纬向风垂直切变、区域大气辐合辐散、海平面气压、Walker环流以及季风槽活动来实现的[10-12]。本文分别统计1949—2003年中的El Nino年(1951,1953,1957,1963,1965,1972,1982, 1987,1991,1997,2002年)和La Nina年(1954, 1955,1956,1964,1970,1971,1973,1975,1988, 1998,1999年)次年热带气旋平均次数与55 a平均次数之差的空间分布(图1b、1c)。结果表明,在El Nino发生次年,热带气旋次数正距平区主要位于16°N以南,110°E~135°E,而负距平区分布较广,我国沿海位于负距平区,这说明影响我国的热带气旋次数较平均水平明显偏少。而La Nina发生次年热带气旋次数正距平区主要位于15°N以北广大的区域,北面到达45°N附近,但是负距平区范围较小。我国南海、海南岛、广东、福建、台湾和浙江等位于正距平区,这意味着在La Nina事件发生次年登陆和影响我国的热带气旋偏多。所以,El Nino发生次年热带气旋发生频数减少,强度较弱,移动路径偏南;而La Nina发生次年热带气旋发生频数增多,强度较强,移动路径较偏北。呈现一种基本的空间结构为在El Nino年热带气旋增多的区域,在La Nina年热带气旋就会减少;反之亦然,且在15°N附近为分界线。

图1 1949—2003年WNPTC年均出现次数的空间分布

3.2 生成源区与消亡区

本文将热带气旋第一个观测记录位置为气旋生成点,最后一个观测记录位置为消亡点。如图2a所示,西北太平洋热带气旋主要生成于2°N~30°N,105°E~180°E区域。热带气旋的生成源区具有明显的空间特征。其有两大生成区:(1)中国的南海中东部(10°N~20°N,110°E~121°E);(2)菲律宾群岛至关岛洋面(5°N~25°N, 126°E~155°E)。我国台湾岛附近也是热带气旋多发区。但是,从图中可以看到大陆上也有少量的热带气旋生成,这主要是由于热带气旋登陆以后,不断减弱至低压系统。在一段时间内,大陆下垫面不断给低压系统提供能量、水汽,或者低压系统与其它天气系统相互作用,使得低压系统重新达到热带气旋强度,该情况不作为热带气旋的生成。两大区域中,第1个区域范围比第2个区域小,生成热带气旋也比第2个区域少;但是,第2区域较第1个区域的离散程度高。可能原因是中国南海被大陆和岛屿包围,且南海面积较小,洋面的性质比较均一,而菲律宾群岛以东洋面面积较大,受各种因子的影响,洋面的性质地理分布差异较大,为热带气旋的形成提供有利的条件。

西北太平洋热带气旋的消亡区也有两个相对集中区域(如图2b):(1)南亚以及我国广东省、福建省的沿海地区和台湾海峡(12°N~27°N, 102°E~125°E);(2)35°N~55°N,175°E~180°E范围。消亡区是东北走向的带状区域,最大值出现在区域的两端。与生成区相比较:(1)消亡区范围广,其面积大约是生成区面积的2倍;(2)离散程度大,空间分布相对均匀;(3)生成区呈东西走向,消亡区呈西南-东北走向。消亡区主要分为陆地和海洋,前一个消亡区域主要是陆地,相对集中,这说明大部分热带气旋登陆以后,地形对其移动有阻挡作用[10],很快就减弱至消亡;而在洋面上消亡的热带气旋分布比较分散。导致这种差异的主要原因是陆地与海洋的性质有差异。

图2 WNPTC的生成和消亡区

3.3 西北太平洋热带气旋移动方向空间分布

如图3,热带气旋在不同纬度带移动方向不同。向西移动主要位于5°N~30°N,105°E~165 °E,是所有移动方向中次数最多的区域;向西北移动的区域与向西移动的空间分布几乎相同,但大值区位于菲律宾群岛以东,150°E以西,热带气旋向西和西北移动主要是副热带高压南侧引导气流的影响[11]。北移主要位于10°N~35 °N,110°E~150°E。进入上述3个区域的热带气旋通常对我国有较为重要的影响。东移位于20°N~55°N,110°E~180°E中与水平成45°角的狭长区域,东北方向移动位于20°N~45°N,120 °E~165°E,东和东北移动的区域具有相似的特点,只是前者的大值区较后者更偏北和偏东。热带气旋容易停滞(相邻两个时次位于同一个栅格,移速较慢)的区域位于我国南海(10°N~ 23°N,107°E~121°E)及台湾省和菲律宾以东的区域(10°N~29°N,121°E~150°E)。南海区域主要受南海性质和地形等的影响,而台湾省和菲律宾以东的区域与热带气旋刚刚形成时移动速度较慢有关系。

向南、西南、东南方向移动的热带气旋极少,属于异常路径(图略)。这3个移动方向的空间分布较离散,但各具特色,东南移向离散程度最大,分布范围广,整个区域都有出现,55 a来各栅格次数只有1~3次,出现这种现象的原因非常复杂,需要进一步的研究;向西南、南移动的分布范围相对东南要小,主要位于35°N以南,但都有一个位于中国南海的相对大值区,最大次数比向东南移动多3~4倍,这可能与地形的阻挡作用有关。

图3 WNPTC路径移动方向年平均空间分布

3.4 西北太平洋热带气旋走向率空间分布

由3.3知,向南、西南、东南方向移动的热带气旋极少,所以,下面只分析其它6个方向的走向率的空间特征,即k=0,1,2,3,4,8。图4a表明向西移动的走向率Pi,j,k的较大值(大于40%,下同)出现在南海西部和15°N以南的低纬度地区,即南亚沿海和2°N~25°N,而年均次数的较大值主要位于5°N~30°N,105°E~165°E,这是因为在5°N~30°N,105°E~165°E区域Fi,j较大,所以Pi,j,k较小。因此热带气旋频数较大,并不意味着其向某个方向移动的概率最大。向西移动的走向率Pi,j,k的较大值出现在低纬度地区,这与东风气流有较为密切的关系。西北移动的走向率Pi,j,k主要位于2°N~35°N,105°E~ 180°E,比向西移动的分布离散,数值比向西移动小,绝大部分区域小于40%。北移走向率Pi,j,k大于20%小于40%的纬度带为20°N~35 °N;该区域是热带气旋路径较容易发生转折的纬度带,也是台风路径预报中难以准确预报的区域。东北移动的走向率的较大值位于30°N~55°N,115°E~145°E,向东的走向率Pi,j,k的较大值位于30°N~55°N,150°E~180°E;向东、东北方向的走向率的分布有些重叠,纬度带相同,前者更靠近陆地,其中心位于日本附近。向东移动主要在155°E以东海洋上,较集中。滞留的走向率主要出现在35°N以南,较大值位于3°N~23 °N,105°E~120°E,表明35°N以北热带气旋的移动速率较大。从走向率分布图发现,在不同的纬度带热带气旋的移动方向具有不同的特点,与3.3节结论相同,但是热带气旋向某个方向移动的频数最大,并不意味着向该方向移动的概率最大,走向率更能反映出在不同的区域中影响热带气旋的因子各不相同。

图4 WNPTC走向率的空间分布

4 结 语

通过对1949—2003年西北太平洋热带气旋的空间特征进行统计分析,可以得出以下主要结论:

(1)西北太平洋热带气旋空间分布具有积聚性,有3个活动中心,我国南海、琉球群岛附近洋面和菲律宾群岛至关岛洋面,对应于热带气旋的生成区。其出现的次数成明显的阶梯变化,从热带气旋的生成源区向外递减,东、北方向递减速率小,西、南方向速率大。WNPTC消亡区分布比较广,陆地相对集中,而洋面上相对离散,这与下垫面的性质有关。

(2)WNPTC季节变化明显,春季、冬季频数较少,空间分布范围小;夏季、秋季较多,空间分布范围大。冬、春季出现热带气旋的大值中心较夏秋季向南偏移了5个纬度,冬季大值中心纬度最低,春季次之,夏季达到最高,秋季较夏季向南偏移1~3个纬度。

(3)El Nino发生次年热带气旋发生频数减少,强度较弱,移动路径偏南,而La Nina发生次年热带气旋发生频数增多,强度较强,移动路径较偏北。呈现一种基本的空间结构为在El Nino年热带气旋增多的区域,在La Nina年热带气旋就会减少;反之亦然,且在15°N附近为分界线。

(4)西北太平洋热带气旋的移动方向和走向率具有区域分布特征,不同的移动方向区域间相互重叠。西北太平洋热带气旋活动的空间特征除具有明显的纬向分布特点,在经向方向上也有差异。各个移动方向的次数分布区域与其相对应的走向率区域分布基本相同,但是最大值中心并不重合。说明热带气旋向某个方向移动的频数最大,并不意味着向该方向移动的概率最大,走向率更能反映出在不同的区域中影响热带气旋的因子。

[1] 王继志.近百年西北太平洋台风活动.北京:海洋出版社, 1991.

[2] 陈联寿,丁一汇.西北太平洋台风概论.北京:科学出版社,1979.

[3] 青木考.西北太平洋台风出现频率的地理分布和它的长期变化//全国台风科研协作技术组.台风译文集.北京:海洋出版社,1988.

[4] 雷小途.热带气旋路径偏折内在原因的动力分析.热带气象学报,2000,16(4):307-315.

[5] 雷小途,陈联寿.西北太平洋热带气旋活动的纬度分布特征.应用气象学报,2002,13(2):218-227.

[6] 穆海振,屠其璞.1949~1995年西太平洋热带气旋活动的气候学特征.南京气象学院学报,2000,23(2):82-86.

[7] 周俊华,史培军,陈学文.1949-1999年西北太平洋热带气旋活动时空分异研究.自然灾害学报,2002,11(3):44-49.

[8] 黄杏元,马劲松,汤 勤.地理信息系统概论(修订版).北京:高等教育出版社,2001.

[9] 曹 楚,彭加毅,余锦华.全球气候变暖背景下登陆我国台风特征的分析.南京气象学院学报,2006,29(4):455-461.

[10] 罗哲贤,陈联寿.台湾岛地形对台风移动路径的作用.大气科学,1995,19(6):701-706.

[11] 朱乾根,林锦瑞,寿绍文,等.天气学原理与方法.第3版.北京:气象出版社,2000.

[12] 周波涛,崔 徇,赵 平,等.亚洲-太平洋涛动与西北太平洋热带气旋频数的关系.中国科学D辑:地球科学, 2008,38(1):118-123.

2009-04-07