NPPB基因SNP-c.-1298 G/T与汉族人群脉压的相关性研究

2010-09-20陈舒玲

李 贵,陈舒玲

(福建医科大学附属第一医院心内科心电图室,福建 福州 350005)

原发性高血压是多种心、脑血管疾病的重要病因和危险因素,影响重要脏器例如心、脑、肾的结构和功能,最终导致这些器官的功能衰竭,迄今仍是心血管疾病死亡的主要原因之一。该病的发生主要与遗传、饮食、精神应激、体重等因素有关。当前,我们对高血压的诊断、治疗、考核疗效主要是以收缩压(SBP)≥140 mmHg 和/或舒张压 (DBP)≥90 mmHg为标准。近年来随着高血压治疗中对SBP的重视和大动脉弹性功能研究的进展,脉压(PP)这一大动脉弹性指标正在成为心血管病研究领域中的一个重要热点。PP作为心脑血管病研究中的独立危险因子,其预测价值大于SBP和DBP,尤其是在老年人群中,PP的大小可以预测动脉粥样硬化所导致的心脑血管疾病的发生,现已被用作预测心脑血管疾病发生率与病死率的重要指标之一[1-3]。

高血压晚期主要会导致左心室肥大,进而引起心力衰竭,近年来B型脑钠肽(BNP)广泛用于心力衰竭的诊断,且有重要诊断价值。心室肥大会引起充盈压的升高,正常人BNP主要由左室心肌细胞合成分泌,其分泌量随心室充盈压的高低而变化。BNP的生理作用为扩张血管,增加排钠,对抗肾上腺素、肾素-血管紧张素等的水、钠潴留效应,因此高血压时BNP水平升高,起到保护机体的作用。而BNP水平的高低主要是由编码该多肽的NPPB基因决定的,因此本课题就NPPB基因与高血压发病关联作一研究。

1 资料与方法

1.1 临床资料

高血压组:2007年10月-2008年3月我院门诊及住院符合条件的高血压患者共120例,其中男65 例,女 55 例,平均年龄(59.9±12.33)岁。 入选标准:根据2004年《中国高血压防治指南》高血压诊断标准:未治疗前非同日3次测量取血压平均值SBP≥140 mmHg,和(或)DBP≥90 mmHg 者。 或者既往有高血压病史,正在用降压药治疗者,虽血压<140/90 mmHg也可入选。排除标准:①继发性高血压;②严重贫血、甲亢、心脏瓣膜病、先天性心脏病、心肌病、动静脉瘘、缩窄性心包炎、心包积液、严重的心律失常、周围血管疾病、糖尿病、心肌梗死、充血性心力衰竭及患严重心脑肾疾病不能耐受检查者。

正常对照组:同期我院健康体检者共120例,其中男62例,女58例,平均年龄(58.7±12.7)岁。 入选标准:根据根据2004年 《中国高血压防治指南》:SBP<140 mmHg,DBP<90 mmHg 者, 常规化验无异常,无各类心血管、脑血管、肾、内分泌方面疾病。

1.2 方 法

1.2.1 DNA提取 应用厦门泰京生物科技有限公司提供的DNA提取试剂盒从患者及健康对体检查EDTA抗凝外周血中抽取DNA,-20℃保存备用,按照试剂盒说明书进行操作。

1.2.2 PCR引物及PCR反应 应用Primer Express软件对引物进行设计。上游引物:5′aag gag gca ctg gga gag ggg aat 3′,下游引物:5′ccc cac caa gcc aac aca gga tgg a 3′(上海生工生物工程服务有限公司合成),引物扩增的产物为NPPB基因转录起始点上游-1 299 bp至-895 bp之间的长度为429 bp的DNA序列。PCR反应体系50 μL,含上下游引物各0.5 μL,缓冲液5 μL, 氯化镁 4 μL, 模板 1 μL,dNTP 1 μL,Taq 酶 0.5 μL,加双蒸水补足反应体系。体系反应条件:94℃预变性 5 min,94℃变性 1 min,52℃退火 30 s,72℃延伸1 min,共扩增30个循环,最后72℃延伸2 min。

1.2.3 1.5%琼脂糖凝胶电泳

1.2.4 测序 PCR产物直接测序由上海生工生物技术服务有限公司完成。

1.2.5 记录一般资料 所有研究对象均测量血压、身高、体重,检测空腹甘油三脂、空腹胆固醇、空腹血糖、肌酐、尿酸、心率,了解吸烟史、饮酒史,高血压病人还应记录服用降压药的情况及高血压病史。

1.3 统计学方法

2 结 果

2.1 一般临床资料

结果见表1。高血压组和正常对照组基本资料比较先行方差齐性检验(Levene法),方差齐采用t检验,方差不齐采用 t′检验。 结果显示:PP、MAP、肌酐在两组之间差异有统计学意义,其余差异无统计学意义。

2.2 两组中各项临床指标的差异性

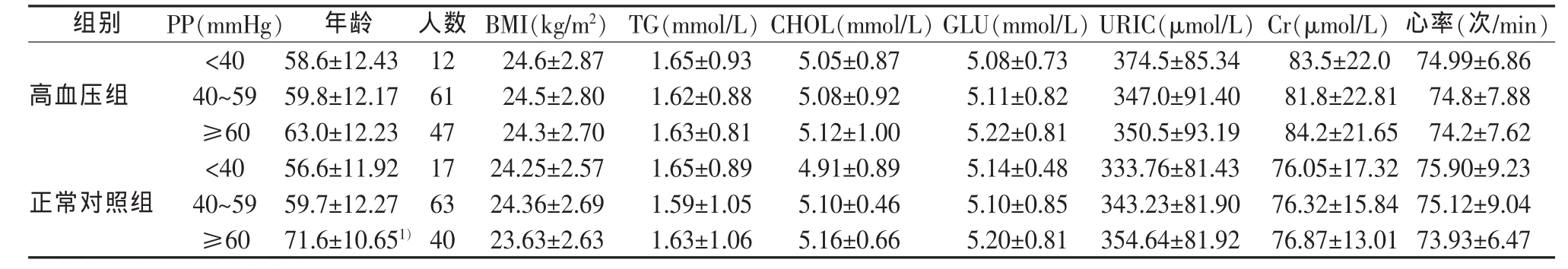

结果见表2。在高血压组和正常对照组中,不同PP水平年龄差异有统计学意义(P<0.05),平均年龄随着PP水平的增高而增大,其他指标分布在不同PP水平间差异无统计学意义。

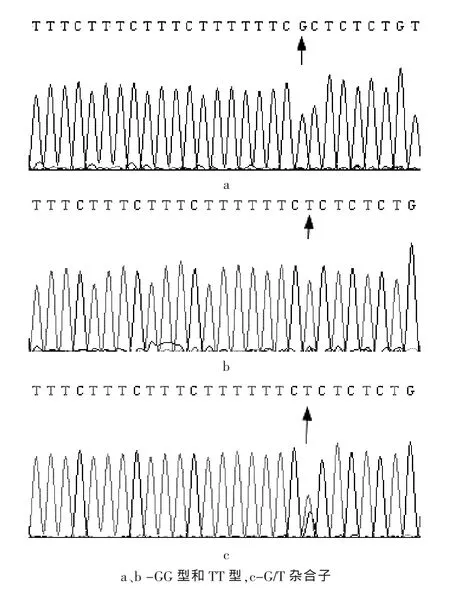

2.3 NPPB基因测序图

结果见图1。

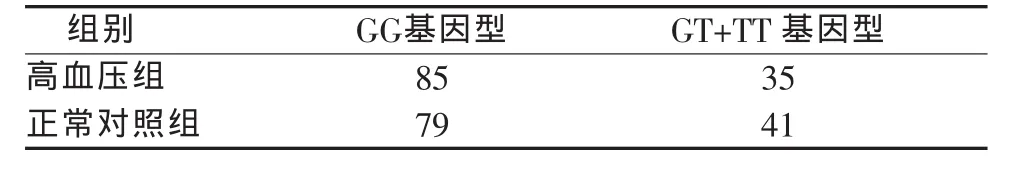

2.4 各基因型在高血压组和正常对照组的例数分布情况

结果见表3。

表1 高血压组和正常对照组一般临床资料的比较 (±s)

表1 高血压组和正常对照组一般临床资料的比较 (±s)

注:与高血压组比较,1)P<0.05

性别(男/女)年龄(岁)BMI(kg/m2)TG(mmol/L)CHOL(mmol/L)GLU(mmol/L)URIC(μmol/L)Cr(μmol/L)MAP(mmHg)PP(mmHg)心率(次/min)高血压组 65/55 69.9±12.33 24.4±2.77 1.61±0.86 5.04±0.94 5.14±0.84 348.4±91.43 82.9±22.29 106.6±11.55 54.7±14.42 74.6±7.68正常对照组 62/58 69.7±12.70 24.1±2.64 1.57±0.99 4.99±0.85 5.10±0.50 340.8±81.84 76.2±16.141) 89.4±9.971) 43.4±11.731) 75.3±8.90

表2 在高血压组、正常对照组中各项临床指标的差异性 (±s)

表2 在高血压组、正常对照组中各项临床指标的差异性 (±s)

注:两组中同-PP 水平比较,1)P<0.05

组别 PP(mmHg)年龄 人数 BMI(kg/m2)TG(mmol/L)CHOL(mmol/L)GLU(mmol/L)URIC(μmol/L)Cr(μmol/L)心率(次/min)高血压组<40 58.6±12.43 12 24.6±2.87 1.65±0.93 5.05±0.87 5.08±0.73 374.5±85.34 83.5±22.0 74.99±6.86 40~59 59.8±12.17 61 24.5±2.80 1.62±0.88 5.08±0.92 5.11±0.82 347.0±91.40 81.8±22.81 74.8±7.88≥60 63.0±12.23 47 24.3±2.70 1.63±0.81 5.12±1.00 5.22±0.81 350.5±93.19 84.2±21.65 74.2±7.62正常对照组<40 56.6±11.92 17 24.25±2.57 1.65±0.89 4.91±0.89 5.14±0.48 333.76±81.43 76.05±17.32 75.90±9.23 40~59 59.7±12.27 63 24.36±2.69 1.59±1.05 5.10±0.46 5.10±0.85 343.23±81.90 76.32±15.84 75.12±9.04≥60 71.6±10.651) 40 23.63±2.63 1.63±1.06 5.16±0.66 5.20±0.81 354.64±81.92 76.87±13.01 73.93±6.47

图1 NPPB基因5′侧翼区测序图

表3 各基因型在高血压组和正常对照组的例数分布情况 [例(%)]

由表3可以看出,在120例高血压患者中,G纯合子70.8%,G/T杂合子26.7%,T纯合子2.5%。三种基因型分布频率与预计值差异无统计学意义,符合Hardy-Weinberg遗传平衡定律(P>0.05)。说明样本来自一个较大的、处于随机婚配状态的群体,具有一定的代表性。

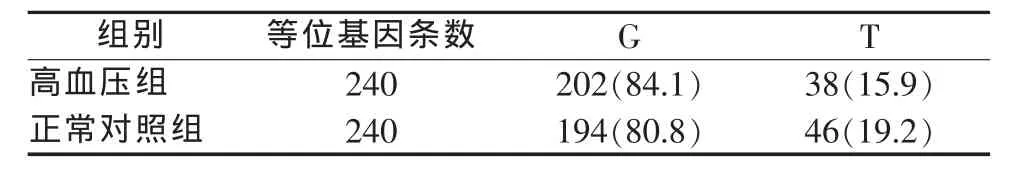

2.5 高血压组和正常对照组等位基因频率分布

结果见表4。

表4 高血压组和正常对照组等位基因频率分布 [例(%)]

高血压组中,G等位基因频率高于对照组,T等位基因频率低于正常对照组,差异无统计学意义。这尚不能说明G等位基因可能是原发性高血压的危险性基因,而T等位基因可能是原发性高血压的保护性基因。由此,我们进一步对高血压组和正常对照组基因型分布做统计分析,我们将GT基因型和TT基因型做一个合并,高血压组按是否携带有T等位基因分为GG基因型组和GT+TT基因组,正常对照组也依此划分,再进行卡方检验,结果见表5。

表5 高血压组和正常对照组基因型分布频数 (例)

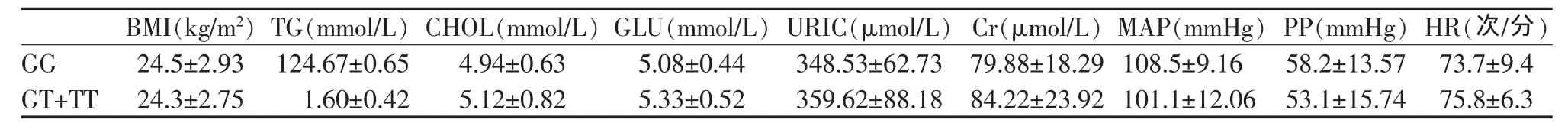

2.6 高血压组内各基因型的临床指标比较

结果见表 6。 BMI、TG、CHOL、URIC、Cr、MAP、PP、HR各项指标比较差异无统计学意义。

2.7 正常对照组各基因型临床指标比较

结果见表 7。 BMI、TG、CHOL、URIC、Cr、MAP、HR各项指标差异无统计学意义。PP在正常对照组中GG基因型显著高于GT+TT基因型,差异有统计学意义。

3 讨 论

近年来,随着高血压治疗中对SBP的重视和大动脉弹性功能研究的进展,PP这一大动脉弹性指标正成为心脑血管病研究领域的一个重要热点。国内有研究报道,北京城市与农村自然人群高血压普查资料(n=29 707例,35岁~74岁),结果发现,PP增宽是动脉硬化及CVD高危的一个标志。在调整了性别、年龄、心血管病史、吸烟等因素后,PP与CVD发病仍成显著正相关,尤其是在60岁以上的老年患者更是如此。

影响PP的因素很多,但关于基因与PP关系的研究,目前国内外还比较少。国外研究显示血管紧张素Ⅱ1型受体 (AT1)基因、内皮型一氧化氮合酶(eNOS)基因能影响年龄与PP之间的关系,从而可能增加潜在的心血管风险性。研究报道,ACE基因多态性能独立地影响年龄与PP之间的关系,从而调节心血管风险性。说明在基因、机械因素和心血管病风险之间存在着新的复杂的相互作用。

表6 高血压组各基因型临床指标比较

表7 正常对照组各基因型临床指标比较

近年来人们陆续在高血压人群中发现多种形式的NPPB基因以及利钠肽系统其他基因的突变和多态性。国外有研究报道证实原发性高血压患者血浆BNP水平显著高于对照组。血浆BNP水平随年龄增加而增加,女性高于男性。有报道提到日本人群中血浆BNP水平与年龄、尿钠排泄、更高的血压水平相关。在社区样本中,人们发现,更高的血浆BNP水平会增加男性血压升高的风险,在女性则没有这种关联。研究证实NPPB基因5′端侧翼区的一个VNTR多态性位点与日本女性原发性高血压相关。NPPB基因或是其上游调控序列发生突变,可能会引起基础BNP水平的改变,进而影响到血压水平。因此,NPPB基因被认为是高血压病的一个候选基因。NPPB基因5′端侧翼区的rs375381多态性位点位于NPPB基因转录起始点上游1 191个碱基处。其上游是TC富集区,其下游是Alu序列,这两个区域都属于NPPB基因的调控区。因此这一位点的多态性可能与人群中高血压发病率相关。

本研究中NPPB基因5′端侧翼区的rs375381多态性位点高血压的关系。高血压组与正常组比较,血Cr、MAP、PP较高,差异有统计学意义;余各项指标差异无统计学意义。在高血压组和血压正常组中,不同PP组年龄有差异(P<0.05),平均年龄随着PP组的增大而增大。这与之前报道的高血压临床研究的结果是相符合的。NPPB基因的c.-1298 G/T多态性位点,其基因型频率目前在汉族人群中尚未见报道。本研究首次报道了汉族人群中NPPB基因c.-1298 G/T多态性位点在高血压人群和正常对照人群中的基因分布情况。在高血压组和正常对照组中均按基因型进行分组,观察PP、MAP等各项临床指标在各基因型中的差异是否有统计学意义。结果发现高血压组和正常对照组基因型频率和等位基因频率分布的差异无统计学意义。PP在正常对照组中GG基因型要高于GT+TT基因型,差异有统计学意义;其余各项指标在正常对照组内差异无统计学意义。

高血压是一个多基因病,是遗传与环境因素共同作用的结果。当遗传和环境因素作用累积到一定程度,最终导致基因表达异常及病理性血压升高。多数情况下是多个基因表达异常共同导致血压升高。一个基因表达异常,可能有其他基因的代偿作用参与其中。因而仅从高血压发病率,或者是MAP、PP这样一些宏观的指标上,尚不能很客观地反映出这一个基因的表达异常。

其次,虽然肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)是动脉血压的主要调节因素,而BNP可以对抗肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)的缩血管作用,同ANP一起组成人体抵御容量负荷过重及高血压的一个主要内分泌系统。NPPB基因是血浆BNP水平个体差异的决定因素且被认为是高血压的候选基因,但是与NPPB基因相关的多态性位点目前已发现的有23个,我们观察的对象只是这些多态性位点中位于5′转录调控区的一个,其余的位点的情况如何,其他多态性位点之间有无相互作用,作用的程度强弱,哪些位点对于NPPB基因的表达起了主要的作用,哪些起了次要的作用,各自贡献程度的大小,都是值得深入探讨的问题。

现在遗传学在原发性高血压病、糖尿病等多基因病的研究上已经提出了微效多基因(minor gene)的概念:基因数量多,每个基因对表型的影响较微,所以不能把它们个别的作用区别开来,称这类基因为微效基因。而且,对于基因多态性的研究,已经有学者采用连锁不平衡分析的方法。一次对同一人群同一基因的多个SNP位点进行分析,得出人群中多个SNP位点的排列组合情况以及主要排列组合在人群中的分布频率,在此基础上引入了单倍型的概念,进而研究这些排列组合与疾病或某些指标的关系。

BNP具有利尿、利钠、扩血管及抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统活性等作用,能抑制促肾上腺皮质激素的释放及交感神经的过度反应,减少内皮损伤的作用也减小或消失,因而BNP基因异常较正常人更容易发生高血压病。

[1]Fang J,Madhavan S,Alderman M H,et al.Pulse pressure:a predictor of cardiovascuar mortality among young normotensive subjects [J].Blood Press,2000,9(5):200-206.

[2]张钦凤,朴钟危,高尚伯,等.脉压与心脑血管病的关系:一个大样本的随访研究[J].中华高血压杂志,2006,14(10):830-832.

[3]Kannel W B,Gorda T,Schwartz M J.Systolic versus diastolic blood pressure and risk of coronary heart disease:the framingham study[J].Am J Cardiol,1971,27(3):335-346.