低能耗的绿色建筑

2010-09-20王润霞

王润霞

(天津工业大学环境与化学工程学院,天津 300160)

低能耗的绿色建筑

王润霞

(天津工业大学环境与化学工程学院,天津 300160)

在生态危机及环境恶化的压力下,低耗能的绿色建筑具有非常广阔的前景。通过对绿色建筑概念的界定和美国、英国、加拿大等国绿色建筑发展历程及评价体系的畅述与分析,针对我国绿色建筑目前所遇到的技术支撑力度不够、相关激励政策和法律法规有待进一步完善等实际问题,提出了建立区域绿色建筑节能数据库系统和加快绿色建筑立法等尝试性建议,希望能为中国绿色建筑的可持续发展起到促进作用。

绿色建筑;低能耗;可持续发展;能源

据统计,我国400多亿平方米的城乡建筑中,有98%为高耗能建筑,新建的建筑群中,有95%为高耗能建筑。人们在享受现代建筑文明和城市文明带来的快乐和满足的同时,也逐步意识到建筑给人类与自然所造成破坏的严重性。因此,建设资源节约型、环境友好型社会的要求对于我国来讲就变得尤为重要。为了实现现代建筑能重新回归自然、亲和自然、实现人与自然和谐共生的愿景,专家和学者们提出了“绿色建筑”的概念。并且以低能耗为主导的绿色建筑在实现上述目标的过程中,受到越来越多人的关注,随着各种建筑节能技术的完善以及绿色建筑评价体系的推广,低能耗的绿色建筑时代已经悄然来临。

一、绿色建筑概念的提出与作用

从1992年联合国环境和发展大会在里约热内卢召开并提出“可持续发展”理念以来,人们对环境、能源消耗和人类居住环境等问题的思考就未曾停止过。世界各国都提出了绿色建筑的理念,并建立了相关的评价指标体系。在我国《绿色建筑评价标准》中,将绿色建筑明确定义为“在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材),保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间以及与自然和谐共生的建筑”[1]。作者认为,绿色建筑就是为人们提供舒适、健康、安全、高质量的居住环境和工作空间,以最大限度地提高绿色建筑在生命周期内的利用率。

绿色建筑从概念上讲就是可持续发展的环保建筑,也可称为生态建筑,是指在建筑的全生命周期中,以节约能源和充分利用资源为目标,为人们提供健康和舒适的工作空间与生活环境,通过低能耗的技术策略减少对自然环境的影响,从而实现人类发展的可持续性。生态建筑旨在从生态学的角度,将建筑作为生态链中的一环来设计,追求建筑与环境的和谐共生;可持续环保建筑显示出了人与自然的和谐发展,既要满足人们当前的需求,又要满足人们长远发展的需求。

二、绿色建筑的发展历程及技术评价标准体系

(1)绿色建筑的发展历程。美籍意大利建筑师索勒瑞于20世纪60年代提出了“生态建筑学”的新理念之后,美国风景建筑师麦克哈格在《设计结合自然》一书中提出了人、建筑、自然和社会应协调发展的概念,并阐述了建造生态建筑的有效途径与设计方法,它标志着生态建筑理论的正式确立。20世纪60年代,英国开始了绿色建筑的初步探索,建筑电讯派开始对建筑的大胆思考和对自维持住宅的研究,似乎向全球宣告:包豪斯建筑学派后的建筑革命要来临了[2]。与此同时,剑桥大学以佛雷策和派克等人为代表的团队开展了对自维持住宅的研究。所谓自维持住宅就是“除了接受邻近自然环境的输入以外的完全独立维持住宅”。它不需要城市的煤气、供排水和电力等市政管道的支持,只是靠自然能源以及自身消化来维持[2]54-59。为了实现这个目的,佛雷策等人探讨了建筑材料的热性能、暖通设备的能耗效率以及可再生能源的技术等。虽然研究工作做了不少细致的技术尝试,但真正建造和正常使用自维持住宅应该是在近10年内才出现的。20世纪70年代,在石油危机背景下,工业发达国家开始注重建筑节能的研究,如太阳能、地热、风能和节能围护结构等新技术应运而生。20世纪80年代,节能建筑体系日趋完善,并在英、德等发达国家广为应用,但建筑物密闭性提高后产生的室内环境问题逐渐显现。20世纪90年代之后,绿色建筑理论研究开始步入正轨。1991年,威尔提出了综合考虑能源、气候、材料、住户和区域环境的整体设计观之后,洛温斯又提出“绿色建筑不仅仅关注的是物质上的创造,而且还包括经济、文化交流和精神等方面”的综合因素。由此可见,绿色建筑已从理论探讨阶段向人与自然和谐发展阶段转化。

(2)绿色建筑评价标准体系的构建。目前,世界各国都结合自己的区域、能源和技术手段等客观因素,分别制定了符合自己国家战略的建筑评价标准体系,也有一些国家直接引用他国的评价标准体系,如美国的能源与环境先导的绿色评估体系(leadership in energy and environmental design,LEED)评价标准,已经被7个国家引用。目前,国际上较为成熟的绿色建筑评价标准体系有英国的建筑研究组织环境评价法(building research establishmentenvironmentalassessment method,BREEAM)、美国的 LEED和加拿大的绿色建筑挑战2000(green building challenge 2000,GBC2000)体系等[3]。BREEAM是世界上第一个绿色建筑评估体系,由英国建筑研究所于1990年制定。BREEAM的目标是减少建筑物的环境影响,该评价法涵盖了建筑主体能源和场地生态价值等内容。BREEAM关注环境的可持续发展,包括了社会和经济可持续发展的多个方面。这种非官方评估的要求高于建筑规范的要求,有效地降低了建筑的环境影响。如今,在英国及全世界范围内,BREEAM已经得到了各界的认同和支持。LEED的评分标准将环境和建筑各个指标进行量化,目的是采用定量的方法对绿色建筑进行评价。它是一个广泛适用的建筑环境性能评估体系,被人们认为是建筑环境性能方面最好的评价方法之一。LEED评分系统通过6个分类对新建建筑进行评估,其中包括可持续场址、节水、能源与环境、室内空气品质、材料和设计创新,而且每个分类都有一些子分类以及一组标准[4]。GBC2000是由加拿大自然资源部发起,并有19个国家参与制定用以评价建筑的环境性能的一种评价方法。GBC2000的目的是发展一套统一的性能参数指标,建立全球化的绿色建筑性能评价标准和认证系统,使有用的建筑性能信息可以在国家之间交换,最终使不同地区和国家之间的绿色建筑实例具有可比性。GBC2000评估范围包括新建和改建翻新建筑,评估手册共有4卷,其中包括总论、办公建筑、学校建筑和集合住宅。评估的目的是对建筑在设计及完工后的环境性能予以评价。GBC2000的评价指标体系有能源和资源消耗、环境负荷、室内环境品质、设施质量、经济性能和绿色管理6项。2006年3月,我国建设部颁布了编号为GB/T50378-2006的《绿色建筑评价标准》作为国家标准,该评价标准从2006年6月1日起实施,为规范我国的建筑环保标准和建立现代绿色环保建筑起到了重要的促进作用。

三、我国绿色建筑目前存在的主要问题

(1)绿色建筑技术支撑力度不够。虽然我国在绿色建筑和建筑环境保护领域做了大量的工作,但由于我国经济和地区发展的不平衡性,造成一些相对落后的地区很难或者根本无法深入开展绿色建筑事业。只有极少数发达地区开展了绿色建筑方面的技术评价以及制定了相关管理政策,不少地方尚未将建筑节能与发展绿色建筑工作放到保证国家能源安全、实施可持续发展的战略高度来认识。由于各个建筑实施主体以至广大人民群众均缺乏绿色建筑的基本知识,因而难以保证绿色建筑在建设过程中各个环节的渗透力和普及力度。

(2)相关激励政策和法律法规有待进一步完善。我国建筑节能和绿色建筑的发展刚刚起步,国家出台的一些政策和法律在地方由于种种原因缺乏有效的激励政策去积极地引导。我国建设部颁发的《民用建筑节能管理规定》,作为一个部门的管理规章,在各地方缺乏相应配套的政策和相关的地方法规配合,难以发挥应有的作用。对于非绿色建筑实施的惩罚力度也远远不够,只是流于形式,致使建筑节能和绿色建筑推广工作长期落后,成为我国全面建设资源节约型和环境友好社会的一个薄弱的环节。我国颁布的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及《中华人民共和国城市规划法》等对我国的建筑用地和建筑市场及管理等做了较为全面的规定,但对于绿色建筑与环境之间的关系却限定得不够明确。《中华人民共和国城市房地产管理法》虽然规定了房地产开发必须严格执行城市规划,按照经济效益、社会效益、环境效益相统一的原则,实行全面规划、合理布局、综合开发和配套建设。然而,这些规定都相对抽象,属于宏观控制范围内的规定,缺乏可操作性。

(3)地方行政监管职能缺失。由于前面所讲激励政策和法律法规有待于进一步完善,使得地方对建筑节能和绿色建筑工作相关的行政管理职能也不明确,似乎很多机构都有权力管理,但又存在许多盲点,致使政府承担公共管理的建筑环境保护职能的缺失。个别地方甚至放任自流,该管的没管住。从绿色建筑和环境保护事业本身来看,绿色建筑具有较强的外部性,属于公共物品的范畴,个人或部门是很难或者根本没有权利和义务去实施绿色建筑所要完成的使命,而政府作为公共权力的执行者应具有义不容辞的责任和义务。因此,必须把节能与绿色建筑工作列入各级政府的工作目标和政策绩效评估指标当中去,与政府的行政绩效直接挂钩。只有地方政府树立了正确政绩观、科学发展观、绿色建筑观,才能正确处理好中央与地方的责任关系。地方行政激励机制的建立和监管机制的有力实施,才是整个绿色建筑宏观政策落实的关键。

(4)缺乏统一的新技术推广和交流机制。在西方发达国家,绿色建筑已经有几十年的成功发展史。有的国家早已享受到高技术节能建筑的成果,相比之下,我国无论从技术发明还是政策规制上都存在着一定的差距。长期以来,我国一直缺乏吸收和推广国外绿色建筑新技术、新产品和新设计理念的平台。只是在少数高校或科研院所进行着零散的交流和吸收工作,使得我国利用国外先进技术的历程大大放缓。因此,及时、系统、全面地引进西方国家的成功经验和技术,并在我国迅速推广具有很重要的战略意义。这对于我们加快绿色建筑的新技术更新、建筑材料新产品和绿色建筑管理经验的推广是至关重要的。

(5)缺乏技术创新的动力和建筑节能技术标准的评价体系。我国国家建设部虽然也颁布了《绿色建筑评价标准》,初步形成了比较完善的公共建筑的节能评价标准。但具体的建筑节能、节地、节水、节材和环境保护的评价标准体系缺乏配套的措施,这与我国绿色建筑的理论研究和技术创新的动力不足是有密切关系的。目前,我国尽管部分学者对绿色建筑的研究热情非常高,但相当多的设计人员不熟悉绿色建筑设计,采用绿色建筑方案往往会增加工作量和工作难度,从而降低了实践绿色建筑的积极性[5]。由于实业界对绿色建筑并不十分热心,实践的缺乏导致理论研究的滞后,我国的绿色建筑技术创新的动力不足,相关的技术研究和技术创新也只是在各个研究所中零星存在,未能大力推广和实施。因此,我国的具体绿色建筑评价指标应该说还是很不完善的。

(6)新型建筑节能技术本身还相对落后。绿色建筑最为关键的步骤就是技术创新,而吸收外国技术也只是辅助,其中最为紧迫的还是需要我国自主的技术创新。技术创新主要包括建筑设备技术、建筑规划技术、建筑材料技术、建筑设计技术和建筑评估测量技术等方面创新。目前,我国还是以煤为主要燃料,天然气等优质能源和太阳能、地热、风能、核能、氢能等新型清洁可再生能源在建筑中利用率还很低。我国单位建筑面积能耗是发达国家的二至三倍,对社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,这已成为制约我国绿色建筑可持续发展的突出问题。

四、绿色建筑可持续发展的建议与对策

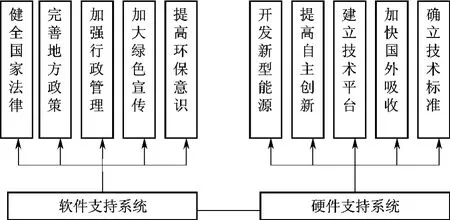

尽管建筑节能措施层出不穷,但现实中出于对成本投入和短期经济利益的追求,低能耗为主导的绿色建筑的推广和应用并不理想,如何将这种可持续的生态节能建筑很好地实施并被广泛接受是人们值得深思的问题。笔者认为,可以从硬件和软件两大支持系统来促进绿色建筑的可持续发展(见图1)。

图1 低能耗绿色建筑软硬件支持系统

(1)要加大绿色建筑宣传的力度,为长远发展做思想准备。通过加大对绿色建筑的宣传力度,普及绿色建筑方面的知识,使得绿色建筑意识贯穿在人们的经济生产活动之中,为建立节约型社会提供坚实的思想基础:一是要充分发挥党组织的宣传作用,发挥理论宣传带头作用,以企业党支部为基础,深入学习绿色建筑理论;二是地方政府可以运用展览、交流会、研讨会和技术交流会等形式在全国各地进行绿色建筑的普及和交流活动;三是要发挥社区作为社会群体基本单位的作用,在社区中积极向社区成员宣传绿色建筑知识,使得绿色建筑的观念深入人心。

(2)要加强建筑节能的统计计量工作,建立区域绿色建筑节能数据库系统。缺乏量化的统计数据,往往成为绿色建筑评估的难点,也是各地区建筑技术交流和政府管理的瓶颈。因此,建筑企业自身应该建立独立的数据库监测系统,对自身建筑材料、建筑技术、建筑过程和建筑成果有一个全面的记录,透明作业。此外,按照经济区域,各级行政管理部门针对本地区的绿色建筑的实施情况构建行政监管数据库系统,并进行科学管理。建立区域数据库系统的最终目的是为了统一管理、明确职责、责任到位。因此,国家应该根据各地数据库系统建立全国统一的数据库系统,实施统一部署、统一管理。

(3)建议加快绿色建筑立法,推动我国建筑事业的法制化进程。从世界各个发达国家的绿色建筑发展过程来看,无不例外地是建立强有力的法律保障体系,从国家法律最高层面将绿色建筑的重要性突显出来。因此,建议尽快建立专门的立法委员会进行绿色建筑立法工作,组织相关建筑、法律和经济专家进行立法咨询,还应匹配相关具体的单项法律和司法解释,建设部委搜集有关绿色建筑国内外的先进案例,出台部门规章进行宏观管理。各个地方人大和行政部门都应按照国家相关立法结合自身的地区特点和实际情况,在不违背国家法律法规的同时,尽快出台有关绿色建筑的地方法律法规,全面推动我国的绿色建筑的法制化进程。

(4)要建立和完善有效的激励机制。当前的建筑节能技术、节能建筑虽有巨大的社会效益,但民众对其需求并不明显,从而导致政府、开发商、设计施工单位对实施建筑节能缺乏持久热情和内在动力。因此,政府部门应承担起外部的治理职能,通过一些激励政策来鼓励个人或团体关注绿色建筑,支持绿色建筑。美国政府对新建节能住宅、高效建筑设备实行税收减免政策,设立了支持建筑节能技术的专项基金;荷兰实施投资优惠政策;日本提供贷款支持,对开发商予以税收减免;还有一些发达国家由政府免费提供并网系统,鼓励家庭、企业和组织将富余的太阳能等再生能源并入公共电网。纵观国外的成功经验,我国政府职能部门应对建筑企业的绿色建筑实施监管,重要的是要加强审批管理,设立建筑企业市场准入制度,鼓励新型高效能的绿色建筑企业进入市场,遏制非绿色建筑企业进入市场,依法取缔高污染、低效益企业的经营资格;此外,政府主管部门还可以运用财政手段对高新技术建筑企业和绿色环保企业予财政补助和奖励,同时对绿色建筑的开发商给予扶持和政策优惠,并且在土地使用费用和相关税率方面适当减免,鼓励企业将减免的部分用于技术创新和节能减排,通过财政补贴等方式来鼓励人们使用新型建筑材料等。

(5)要充分利用高科技成果,努力开发新型建筑节能技术。网络技术、新能源、再生能源技术和新材料处理技术等现代工业技术为绿色建筑的建设提供了必要的硬件支持。目前,国内用于建筑节能的技术有很多,其中包括申请专利的各种技术,概括起来主要有三种:一是降低能源消耗为主的建筑节能技术;二是资源再利用为主的建筑节能技术;三是利用新能源为主的建筑节能技术,其中发展新型能源和现代建筑材料处理技术是主流方向,找到建筑材料的替代品,是一种釜底抽薪的做法,日本在20世纪90年代便开始将生活垃圾中的可回收利用垃圾经过高新技术处理,环境保护测试和抗震稳定性检测等多角度实验发明了许多项新型建筑材料,替代了以往纯粹的钢筋水泥,真正做到低耗能、高环保、高质量。我们也要充分利用科研院所和高校作为科技革新阵地的主体条件,主要将研究精力集中在新型材料和新能源开发的研究上,加快科学技术的产业化速度,建立“产学研”结合机制。在积极鼓励企业自身建立研发机构和自主创新的同时,鼓励企业将技术难题和科学攻关问题转化给高等院校和科研单位,形成科研部门研发、企业转化的良性循环技术创新战略模式。

(6)确立建筑行业现代企业制度,进行全面的质量管理和成本控制管理。绿色建筑事业的践行者是各个建筑企业,他们是建筑市场的细胞,是现代绿色建筑事业的参与者和建立者。因此,从微观管理的角度,基于宏观的政策激励机制下,最为重要的是各个建筑企业承担起实施低能耗节能绿色建筑的责任。对于企业本身最为重要的就是要建立现代企业管理制度,将节能和低能耗与企业的绩效和利润挂钩,达到对于企业自身来说是节约成本,对于社会环境来说是节能环保的双赢效果。笔者认为,重新打造现代建筑企业势在必行,主要抓好以下两个方面工作。第一,要推行全面质量管理,采用一体化设计模式。一体化设计就是在现有的成本约束条件下进行绿色设计,要求与项目有关的各类人员,包括建筑师、土木工程师、暖通工程师和电气工程师,甚至包括承包商和物业管理人员从一开始就介入设计过程[6]。从建筑技术,建筑材料的回收利用,再到建筑产品的质量都要进行全面的控制和管理。具体可以引入精益生产方式、六西格玛管理等现代管理手段加以控制。第二,将企业财务制度与节能全过程相结合,绿色节能的具体流程应在财务账目上表现出来,进行全面的成本控制、降低能耗,从而降低成本,给企业的节能形成最终的内在动力。节能环保不再是企业的负担,而是企业的责任和企业进步的手段,更是企业创造更多利润的管理手段,绿色节能和企业追逐经济利益在根本目的上是不矛盾的。

五、结 语

西方发达国家在过去几十年绿色建筑事业的发展过程中,始终将绿色建筑战略与现代化建设紧密连接,形成以低能耗和绿色节能为主要特色的建筑业模式。在我国绿色建筑的理念从提出到实行也是近十年的事情,处于起步和完善阶段。笔者认为,科学地合理地吸收国外先进经验是必须的,但保持自身建筑成果和特色更重要。

[1]中国建筑科学研究院.GB/T50378-2006绿色建筑评价标准[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[2]戴海峰.英国绿色建筑实践简史[J].世界建筑,2004(8):54-59.

[3]李百战.绿色建筑概论[M].北京:化学工业出版社,2007.

[4]丁 勇,李百战.绿色建筑评估方法概述及实例介绍[J].城市建筑,2006(7):18-21.

[5]薛 明,胡望社,杜磊磊.绿色建筑发展现状及其在我国的应用探讨[J].后勤工程学院学报,2009(3):24-27.

[6] 黄庆瑞.加强绿色建筑的全寿命期成本管理[J].建筑技术,2009(5):464-466.

Low Energy-Consumption Green Buildings

WANG Run-xia

(School of Environmental and Chemical Engineering,Tianjin Polytechnic University,Tianjin 300160,China)

Under the pressure of ecological crisis and environmental degradation,the low energy-consumption green buildings industry now has a broad prospect.By defining green buildings,expounding and analyzing the development process and evaluation system of green buildings in the US,the UK,Canada and some other countries,in view of some practical problems of green buildings,such as the inadequaly of technical support and the relevant incentive policies,laws and regulations in China,it puts forward some tentative proposals,such as to establish a database system regional green buildings energy conservation for and speed up the legislation of green buildings,hoping to promote the sustaintable development of green buildings in China.

green buildings;low energy-consumption;sustainable development;energy

TU985.12

A

1008-4339(2010)02-0144-05

2009-07-20.

王润霞(1962— ),女,工程师.

王润霞,runxia.wang@163.com.