承德地方史笔记文献及其史料价值

2010-09-19于爱清

王 颖, 于爱清

(1.河北民族师范学院 图书馆,河北 承德 067000 2.承德市外八庙管理处,河北 承德 067000)

承德地方史笔记文献及其史料价值

王 颖1, 于爱清2

(1.河北民族师范学院 图书馆,河北 承德 067000 2.承德市外八庙管理处,河北 承德 067000)

有关承德的官私著述很多,在私人著述中,涉足承德的行纪所留下的笔记文献,占有相当的比例,这类著作都是据作者亲历所著,具有独特的史料价值。笔者整理了一些中外人士的见闻行纪,阐述笔记文献在承德地方史研究中的史料价值。这些笔记文献与官修史籍互相参证,无疑对承德历史研究有益,使承德地方史文献资料得到更好的开发与利用。

地方史;承德;笔记;文献

记述承德的史籍甚多,诸如官方的起居注、实录、典制、地方史志、碑文、清宫档案、上谕、朱批等。在私人著作中涉足承德历史文化的也有一些,特别是承德行纪笔记占有相当的比例,这类著作都是据作者亲历所著,随笔记录当时见闻,时间准确、地域性强。将这些行纪笔记与官方史籍互相参证,无疑对承德史志研究有益。

笔记体著作的特点是不掬类别,有闻即录,记叙随宜。具有内容广泛的特性,作者所记的见闻,涉及当时或历史上的社会生活各个方面。它有许多异名,如丛谈、笔谈、随录、杂录、杂识、札记、丛录、见闻录、纪闻、日记、新语等。《四库全书总目》把与笔记有关的图籍分为 “史部·杂史”、“子部·杂家”、“子部·小说家”三类。所谓杂史,是叙“事系庙堂,语关军国”。[1]《四库全书总目》认为杂史,叙遗闻旧事,“足以存掌故,资考证,备读史者之参稽”。肯定笔记对于读者有参考价值。《中国近代史资料概述》中明确指出:“笔记是记载的另一种的形式,也是史料的一种”,又分析说:“笔记种类多,数量大,可信价值高不悬殊,大抵记载亲身经历的,是比较可信的参考资料,记所闻的次之,记传闻的又次之”。“笔记是史料的一种”。[2]

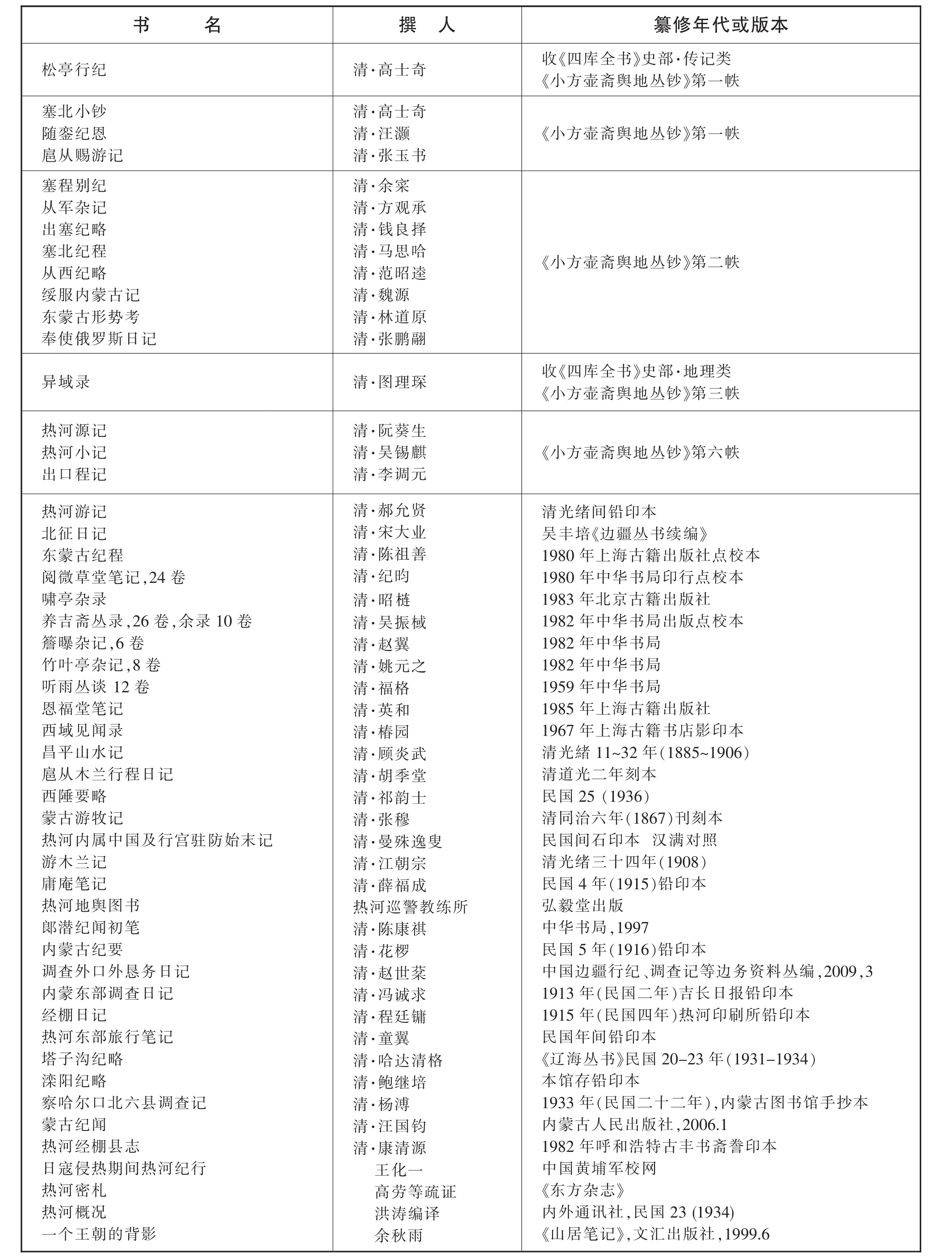

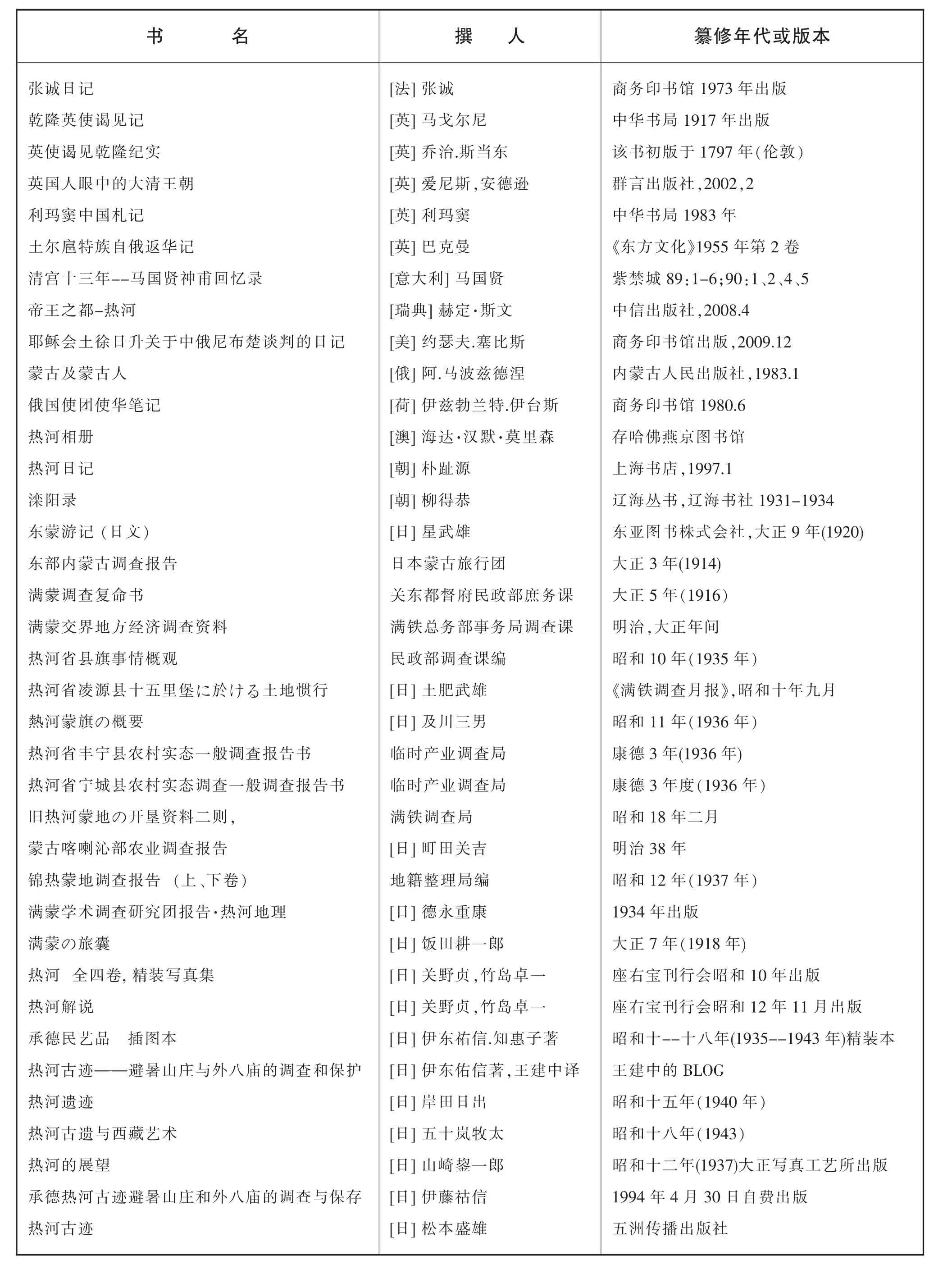

本文根据承德历史文化研究,避暑山庄研究等1500篇论文、著作参考文献引用的私人行纪笔记、见闻录、日记,调查报告等,用关键词网络检索方法,校点书名、作者,成书年代等,将中外人土的有关承德的行纪笔记进行介绍,阐述私人著述笔记文献在承德史志研究中的史料价值。这些笔记文献与官修史籍互相参证,使承德历史文化研究文献资料得到更好的开发与利用。(附表一,表二)

一、清人笔记在承德地方史研究中的史料价值

清代是笔记文献的集大成时代,各种笔记都在前人述作的基础上进一步发展,内容上也广泛充实,通过几部作品概述承德地方史研究中笔记的史料价值。

《小方壶斋舆地丛钞》,清王锡祺辑。王锡祺(1855-1913),是清代光绪年间著名的编辑家、地理学家,字寿宣,江苏清河人,“小方壶”是其斋名。王锡祺生平喜好舆地游览之书,“凡山经、地志以至集部诸书,无不泛览”。从光绪三年(1877)起,他共搜集清初以来中外有关历史地理的各种著述一千四百余种。该书记述自清入关至光绪年间之史地沿革,包括地理总论、中国各省和边区形势,抚绥武功游记笔记,旅行纪程,少数民族风俗,各地风土人情均有涉及。尤详于清代边疆情况,社会经济,民族习俗之变化。兼有外国人关于中国及世界各国史地的述作,是研究清代中外历史地理很重要的一部丛书。《小方壶斋舆地丛钞》收录了十几篇涉及承德地理沿革、山川形势、行政区域,农田水利、名胜古迹、民情风俗、民族事务等方面的记述(见表一)。

高士奇著《松亭行纪》。高士奇,字澹人,号江村。浙江钱塘人,生于清顺治二年(1645年),卒于康熙四十三年(1704年),年60岁。当时任文学侍讲,《松亭行纪》是高士奇于康熙二十年(1681年)三月,随康熙帝至东陵、温泉及喜峰口、外蒙古地方的行纪。撰者以松亭关即喜峰口,故以松亭名书。收入《四库全书》史部·传记类,并叙明所以收录之故。上卷记康

熙奉太皇太后谒陵及赴汤泉事,下卷则记康熙出喜峰口会见蒙古各部情况,其中行围扬威、宴请王公等活动,正以见康熙帝对少数民族恩威并用的统治手段。我们可以注意到,它是第一部由扈从文臣较全面记述清帝塞外北巡的笔记作品。

附表一

外国人记载的承德笔记资料(表二)

《松亭行纪》二卷,“国朝高士奇撰。康熙辛酉二月癸酉,圣祖仁皇帝恭奉太皇太后行幸温泉。四月戊子驾出喜峰口。士奇皆扈从,因记其来往所经。谓喜峰口为古松亭关,故以名书。然松亭关在喜峰口外八十里,士奇合而一之,未详考也。所述滦河源流,亦不明确。以其叙述山川风景,足资考证。而附载诗文,亦皆可观”。[3]此书收《四库全书》、《小方壶斋舆地丛钞》等。

吴振棫著 《养吉斋丛录》,二十六卷,《余录》十卷。作者历官编修、布政使、总督,从政数十年,博于见闻,于公事余暇,勾稽奏议,条列清代同治以前的典章制度,尤详于官制和礼制,除叙述制度本身外,还讲其实施情况和变化。其中卷十六述巡幸与秋狝,卷十七记内廷诸殿,卷十八记西苑宫殿、避暑山庄等。从史料学角度看,它与官修的政书相比,有的内容为他书所未见,有的虽并载而互存岐异之处,各具短长,足资参稽辨正。它有光绪二十二年(1896)印本、北京古籍出版社1983年标点本。

赵翼撰《簷曝杂记》。赵翼是清代史学名家,以作《廿二史札记》、《陔余丛考》著称。《簷曝杂记》六卷、《续》一卷。本书基本上依作者的经历分卷,作者先后在京中任内阁中书、军机章京、方略官纂修官等职。卷一主要记述朝廷政事,其中对于军机处和木兰围场的记述令人瞩目。加之赵翼谙熟典章,擅长考据,能从历史的角度对封建社会的变迁,作较为系统的考察,一些条目具有相当高的史料价值,为研究清史者所重。当时清最高统治者每年都要举行盛大的木兰围猎活动,这是进行大规模军事演习的方法,同时也是一种控制西北少数民族上层、协调民族关系的手段。作者四次扈从乾隆皇帝木兰行猎,因此所载的这方面文字是很宝贵的历史资料,我们从中不仅可以看到满清皇帝与蒙古族上层人物的具体交往,而且可窥见当时当地的宗教信仰、风俗人物,物产、饮食,杂技武术等。它的版本甚多,除收入赵翼《欧北全集》,嘉庆、道光、光绪年间均有印刷,1982年中华书局出版点校本。

有关承德地方史笔记文献所提供的历史资料,从上述诸书及其他种类来看,可概括为四个方面:

1.承德地方史及避暑山庄的建立

承德地区处于我国中原与北方的交汇地带,是北方游牧民族通往中原农耕华夏族的交通要道,大约在四千年以前就有人类活动了。从考古学角度来看,在承德市的伊犁庙台地区发现的夏家店下层文化遗址,相当于中原的龙山文化到商时期。战国到明朝以前的文献记载虽然不多,遗址、遗物遍及市区。在文献记载上,就承德本身的发展是不平衡的,记载也是不连贯的,甚至到了康熙初年在《御制溥仁寺碑文》中说:“名号不掌于职方,形胜无闻于地志”。战国时期的燕国曾在这一带设置郡一级的地方政权,秦以后,历代也多次设置地方政府,但是承德作为一个城市,却是随着避暑山庄和外八庙的兴建而形成和发展起来的。有关承德的史料,以官修编辑的实录、起居住、会典、政书、方志、均有记载,其中以清朝官修的《钦定热河志》、《承德府志》为主要文献。在私人著述中,也著有各种体裁的文献,提供了极其丰富的史料,可供后人研究利用。

清人笔记类的著述中,较早的有《松亭行纪》,高士奇还著有《塞北小钞》。是书乃康熙二十二年(1683年),癸亥六月癸未士奇扈从圣驾北巡,会士奇遘疾,行至鞍匠屯而返。记其途中恩遇及往来所经,以成是编。《塞北小钞》前有严绳孙序,说明著书的缘由是:归既少间,检行次所录,盖考索属车经行之地,著《塞北小钞》。凡乘舆游息顾问,下至山川厄塞,寒燠雨晴,古今建置及其他奉使行役,殊俗异闻,无不备矣。

汪灏著《随銮纪恩》,记载了康熙四十二年(1703年)北巡的路线和沿途行宫的情况。根据他的记载,这次北巡从五月廿五日至九月廿二日历时116天,依次经过八处行宫。康熙北巡住跸的行宫,喀喇河屯居于中心位置,是康熙北巡期间避暑和处理政务的重要场所。以后避暑山庄建成,喀喇河屯行宫才失去了原有的作用,成为北巡的一个中间站。此行纪值得注意的:一、是一部由扈从文臣较全面记述清帝避暑塞外和木兰秋狝的行纪作品。二、康熙帝在桦榆沟行宫阐述的作诗、读书、为文之道很值得我们思考。三、康熙在喀喇河屯行宫颁布 《御制三角形推算法论》和《三角形》并加以论述。四、康熙达到的第五处行宫便是热河上营,汪灏对行宫周围的名山胜景进行了详细描述。从《随銮纪恩》中我们可以看出,此行宫在避暑山庄的发展史上占有重要的地位,正是由于清帝往来于此行宫,并对其周围的环境进行考察,才为后来大规模修建避暑山庄打下了坚实的基础。

大学士张玉书著《扈从赐游记》,记录了康熙四十七年(1708)六月扈驾塞北,蒙恩两游热河行宫的情况,在他的行纪中描述了澄波叠翠等康熙三十六景,而且明确说明此时避暑山庄尚称“热河行宫”。开头云:“(1708)六月二日驾至热河行宫。十一日旨,命同大臣等游观后苑,”结尾写道:“宇内山林无此奇丽,宇内亭园无此宏旷。先后布置皆有圣心指点而成,未成之时,人不知其绝胜,既成之后,则皆以为不可易矣。大抵顺其自然,行所无事,因地之势,度土之宜,而以人事区画于其间。经理天下,无异道之”。交待了行宫规划原则和宏旷奇胜的皇家气派,指出了康熙“治园”与“治国”的道理是一致的。

《松亭行记》、《塞北小钞》、《随銮纪恩》、《扈从赐游记》,这四部行纪笔记作品合在一起为我们提供了承德地区的发展及避暑山庄兴建早期发展的脉络。

《出口程记》,李调元著。李调元并不是恩赐随扈,而是受军机处委派,赴热河复审承德府六县死刑案件。他开篇写道:“而六州县山川风俗向所未经,非因公不易至其地,用是夙夜匪懈不遑安息,秋谳之余,所有道里风土,随日记载,亦观俗之一端也”。从乾隆四十六年(1781)农历四月四日开始直到二十五日二十余天的时间,对承德府所属州县山川风俗进行了考察。如他在五月十五日(农历四月二十二日)写到:“滦河沿午食,此水下流即滦平县也;四十里至丰宁县,旧名土城子,又名四旗厅,通判管县事,托公讳伦来会。是日共行一百八十里”。

2.典章制度的资料

《养吉斋丛录》、《啸亭杂录》、《簷曝杂记》等笔记文献都涉及这方面的资料。记载这方面资料较多的还有:

姚元之著《竹叶亭杂记》。姚元之(1776—1852)年,字伯昂,号竹叶亭生,安徽桐城人。《竹叶亭杂记》是他身后四十多年,由其后人根据遗稿编辑校定的,全书共八卷。主要记述当朝掌故、礼仪制度,各地风光物产、奇闻趣事及同国外的交通往来。这些记载从各个不同的侧面反映了清中期的社会风貌,可供治史者摭拾。本书内容丰富,与作者的经历有密切关系,熟悉当时的官场生涯、科举制度,提高了本书作为历史资料的价值。光绪十九年(1893)刊本,1982年中华书局点校本。

《听雨丛谈》,十二卷,福格撰。关于八旗制度和礼制的记录尤多,福格,内务府汉军镶黄旗人,是乾隆年间大学士英廉的曾孙。作者熟悉清代掌故,多记典章制度,尤详于满洲情况。如八旗源起,八旗方位,内阁官制以及顶戴服饰等都有涉及。

魏源撰《绥服内蒙古记》。魏源,字默深,湖南邵阳人。道光二年(1822)举人,为学主张经世致用,关心国计民生,为内阁中书。自称是“有积感之民”。加之他在京中得观史馆秘阁藏书,士大夫私家著述,以及故老传闻,熟悉清朝历史,因此从战争史和军制方面加以总结。《绥服内蒙古记》对木兰行围、木兰秋狝的记述,以及作者的军事观点,史论结合得很好。

3.政史及吏治资料

这方面的资料为多数笔记所必有,如 《啸亭杂录》、《簷曝杂记》等笔记,但一些人物生平、行事的片段,笔记文献提供了丰富、具体的记述。

《塞北纪程》,马思哈著(?—1704),亦作马斯喀,满洲镶黄旗人,富察氏,户部尚书米思翰之子。1690,1696(康熙29,35年)两次从征噶尔丹,授平北大将军,列议政大臣。“康熙二十九年岁庚午,夏四月,以准噶尔入寇,诏绥远大将军裕亲王杖钺专征,出东道古北口,而分命臣马思哈从行。辛己,抵塞下,壬午,出长城张家口五十里,至查汗驼罗庙下营”。[4]命抚远大将军裕亲王福全为左翼,出古北口,沿今天的滦平、承德市附近一线向北进军,安北大将军恭亲王常宁为右翼,出喜峰口”。沿今天的宽城、平泉一线进军,两路大军攻往噶尔丹。其实,马思哈隶于福全麾下,受命带领一支军队出张家口“以分贼势”。马思哈率军于1690年4月21日出张家口,行820里至边境卡伦,入喀尔喀境,行540里出大漠,这时噶尔丹军已掠至东部内蒙古界内。马思哈侦知与同事诸将商议,6月初9日回师东南行,兼程而进,7月23日,赶至乌兰布通地方,与福全、常宁两军会合,8月初1,参加了乌兰布通战役,领炮火营作前锋,大败噶尔丹。后记这次经历,著《塞北纪程》。有《小方壶斋舆地丛钞》、魏源《圣武记》等版本。《塞北纪程》所记马思哈军事行动,是清军乌兰布通之战的一个重要内容,但不知什么原因,《清实录》、《亲征平定漠方略》等官书是记述乌兰布通之战最详细的文献,“唯独对马思哈这支偏师的动向却只字未提,在这种情况下,《塞北纪程》不仅可补诸史失载的马思哈这支偏师出塞以分准噶尔兵势的史事,而且就乌兰布通的叙述,也是诸史各种资料中最精彩的”。[5]

《北征日记》,宋大业著。宋大业,字念功,清长洲人(今苏州人),大学士宋德宜次子。康熙24年(1685年)进士,授编修。1696年(康熙35年)康熙亲征噶尔丹,宋大业自请运粮漠北。“《北征日记》是其1696年运粮漠北的纪程之作,此书极为罕见,各家书目未见著录,北京大学图书馆有端楷抄录本,吴丰培据此辑入《边疆丛书续编》中”。[5]

宋大业等督运粮是为了大军返回时食用,故于1696年3月初五日才离开北京,从古北口出,过元上都遗址,由擒胡山出内蒙古境,行半月到克鲁伦河。完成运粮任务后,循原路返回至六台,由独石口抵北京,往返历时四个月。《北征日记》记途中所历,“见闻皆翔实可据,并足补他书所未及”。[5]

《从西纪略》,范昭逵著。据其行纪署“吴县范昭逵笠岩著”,似为吴县人,号笠岩。本书记其1719年(康熙58年)清廷安设自杀虎口至插汉叟儿驿站的情况,康熙年间多次开通漠北驿站过程,漠北地区的屯田情况记述等,是研究这一史事不可缺的史料。

纪昀著《阅微草堂笔记》,二十四卷,内含《滦阳消夏录》等。纪昀为《四库全书》总纂官,学问渊博,交游甚广,为人又以诙谐著称。鲁迅说:纪昀“测鬼神之情况,发人间之幽微,托狐鬼以抒己见”。[6]指明了其书的特点。本书还有纪实和考辩的内容,可直接用为史料。如卷十二叙述他四次到避暑山庄,泛舟湖上,见山庄内之景色。卷十二论古北口内的杨令公祠当是辽人纪念杨业所建。此书有嘉庆五年(1800)的刻本,1980年上海古籍出版的点校本。

《恩福堂笔记》,上、下卷,清英和撰。英和是内务府世家出身,乾隆五十八年进士。本书是清代大学士英和一生作官的见闻。这部笔记共记事146则,前有英和自序及叙其家身世之,次序是:“首纪恩遇,次述先德,次诵师说,或罗列典章,或评骘诗文,所记典章掌故,名人的一些前言往行有裨于史乘”。[7]本书刻成于道光十七年(1837年)。

二、塞北边疆行纪笔记的史料价值

承德避暑山庄所在地,原是蒙古旗牧民游牧的牧地,经过近百年大规模的改造与扩建,建成清代皇帝避暑和从事政治活动的地方。避暑山庄的兴建及所在地热河的变化与其所处的时代有密切的关系,更主要的是自康熙朝下半叶出现的塞北边疆的开发活动及开发活动所取得的成就,为避暑山庄的兴建创造了更为直接的社会条件。而避暑山庄的兴建及周围所进行的政治活动,又推动了塞北边疆的开发深入发展。在避暑山庄建设发展中,清朝的很多文臣武将留下了很多行纪笔记。这些著述记述了塞北边疆诸民族的历史与现状,不仅可供当时的统治者制定政策作参考,而且为后人研究清史、民族史及承德地方史,汇集了丰富资料,具有很大的史料价值。

《异域录》,图理深撰。图理深,阿颜觉罗氏,字瑶圃,满族热河人,属满洲正黄旗,生于康熙六年(1667)。康熙二十五年(1686)任内阁侍读,康熙五十一年,清政府招聘出使土尔扈特部的人员时,他主动请求,得到康熙批准。

《异域录》一卷,“国朝图理深撰,康熙五十一年五月,图理深奉使土尔扈特,由喀尔喀俄罗斯至其地,五十四年三月返京,述其道路所经,进呈御览。首冠以舆图,次为行记,以所历之地为纲,而案日纪载,以为目”。[3]此书收《四库全书》史部·地理类。

《蒙古游牧记》十六卷,张穆撰。张穆(1805-1849),我国近代著名学者,地理学家,考证了蒙古今舆地及山川城镇的历史沿革,对蒙古各部的历史沿变有非常详细的记录,书序中说“作为中国属民的蒙古之弱,关系中国之盛,此书之成,“读史者得实事求是之资,临政者收经世致用之益,岂非不朽之盛业哉”。有咸丰刻本、同治刻本和光绪石印本等,并被译成俄、日等文字。

《塔子沟纪略》,清人哈达清格撰,乾隆五年(1740年),今凌源县城设塔子沟厅,清代通判哈达清格编著《塔子沟纪略》。哈达清格,字素斋,满洲镶蓝旗什太佐领人,乾隆三十六年至四十年,(1771-1775)任塔子沟厅理事通判。乾隆三十八年(1773年,哈达清格任塔子沟厅理事通判后,鉴于所辖地域广阔,区划屡次更变,而境内之史事向无文字记载,遂走遍区域内的山水,乡村市镇,搜寻古今资料,又遍访民人世事,著成《塔子沟纪略》(12卷)。据序言中所述,“就所见闻而略载之,事无附会穿凿,句无新寄雅训”。该书对境内的山川形势,城郭兴替,风土民俗,文物古迹,掌故佚闻等内容,都有详细的记载,这为研究热河以东的历史、地理,整理文化遗产提供了不可多得的珍贵资料。该书当时未得刊行于世,后来经史学家金毓黻辑入《辽海丛书》中。《塔子沟纪略》比《热河志》成书早八年,后来编修的《承德府志》曾引用。

清末民国形成的部分旅行日记,有程廷镛《经棚日记》、童翼《热河东部旅行笔记》、冯诚求《内蒙古东部调查日记》(又名《东蒙游记》,陈祖善著《东蒙古纪程》等。由于旅行者的旅行目的以及个人身份、经历不同,对热河地区的记载,内容可能大不相同,使后人获得多方信息。

三、外国人著述中的承德笔记文献的史料价值

清代,避暑山庄自建成后遂成为仅次于北京的一个重要政治中心。曾有不少外国政府的特使访问,或考察过承德,写了一些行纪笔记、书信、日记或调查报告,这些出自外国人之手的笔记文献,也是研究承德史志不可忽视的资料。

1.西方人著述中的承德笔记资料

[法]《张诚日记》。张诚,法国传教土,1673年来华供奉内廷,为音乐教师,1689年作为译员,随同清朝代表团赴尼布楚,参加中俄边界谈判,行间作有日记。张诚曾长期在康熙皇帝身边工作,多次去过木兰围场,对于康熙皇帝的哨鹿、合围等都作过详细的记载。与张诚同为清朝使团译员的葡萄牙传教土徐日升(1645-1708)),与张诚有相似的在华经历,他也作有尼布楚定约的日记。1959年,约瑟夫.塞比斯著《耶稣会士徐日升关于中俄尼布楚谈判的日记》一书,公布了徐日升的日记,1973年,商务书馆出版了这两本书的中译本,可把它与张诚日记结合阅读。

[英]马戛尔尼著《乾隆英使觐见记》,刘半农译。本书介绍了1792年10月,英国借口祝贺乾隆皇帝八十寿辰之名第一次向中国派出了马戛尔尼勋爵率领的外交使团,目的是希望两国建立正式的外交关系,为两国的贸易往来提供便利。使团包括军事、测量、绘图,航海等各方面的人员一百多人。经过10个月的航行,于1793年7月到达中国,书中描写了使团9月14日在承德避暑山庄觐见乾隆皇帝的情况。对这次出使中国的情况,使团成员有很多人著述,刘半农翻译时还引用了另外三本书作为佐证和补充,这三本书是 《出使中国记》、(大使团秘书著),《中国旅行记》(大使团总管著),《随使中国记》。本书补充了清朝宫廷档案对这一史实的记载。

[俄]波兹德涅夫(1851-1920),1892年 6月到1893年10月,波兹德涅夫得到俄国外交部资助,组成蒙古考察队来我国蒙古地区考察,考察活动历时15个月,彼氏回国后,把这次考察的日记和资料整理成册,出版了两卷日记,名为 《蒙古及蒙古人》,1892年在彼得堡出版。

波氏是一位有很深造诣的蒙古学家,对中国历史十分熟悉,又精通蒙、满语言和汉语。在他的《蒙古及蒙古人》中,详述了承德的所见所闻,对承德街市、商业贸易、及避暑山庄的记述尤详。最值的人们重视的是波氏对承德城市发展与衰落原因的分析,对我们研究清代城市的发展有所借鉴。1983年刘汉明译,内蒙古人民出版社出版。

[瑞典]斯文·赫定(1865—1952),著《热河之都—承德》。本书是著名地理学家斯文·赫定于1927年—1929年在瑞典出版的一部反映清朝皇帝在避暑山庄生活真实记录的著作,具有非常珍贵的史料价值。此书记载了避暑山庄和外八庙在二十世纪三十年代的真实情况,特别是通过对当地喇嘛的采访,详细记录了外八庙喇嘛的生活情况和清朝皇帝祭祀的一些场面。还有70余幅照片和手绘图案。这些图片是研究和了解避暑山庄和外八庙的园林建筑非常重要的历史资料。历史照片是由探险队的摄影师古斯塔·门铁尔博士拍摄,有些内景照片拍下了一些殿内的陈设,展现了部分目前已经不存在的建筑及避暑山庄一些殿内陈设,对今后的恢复和展览有着重要的参考价值。

《皇城热河》作者:SVENHEDIN,65幅(皇城建筑风景)照片+图片+地图珍贵的历史资料,1933年纽约出版。

[澳洲]海达·汉默·莫里森,著《热河相册》,海达1934年和1935年两次前往承德,遍游昔日皇帝的离宫,并为我们留下了302张照片。从史料的角度来说,这批作品对今天保护承德文物有重要的作用。

2.朝鲜史籍中的承德笔记资料

自清太宗时期起,朝鲜即成为清朝的属国,两国交往极其频繁,朝鲜每年都要在元旦、万寿节派遣使臣到清朝祝贺。清朝在皇帝即位、立后等重大事务时,也派遣使臣到朝鲜宣诏。这种交往,就使得朝鲜有了反映清史的大量资料,其中最著名的是《李朝实录》。李朝建于1392年,止于1910年,基本上与中国的明清两朝相始终。它对于清朝的事情关注多所记述,凡双方使节往返,从清朝得到的情报,对清朝政局的分析都作了记载。

对承德记载详细的朝鲜十八世纪著名学者朴趾源(1737—1805),著《热河日记》,亦名《燕行录》,作者于清乾隆四十五年 (1780年),随从其兄朴明源(正使)贺乾隆七十大寿来华观光,沿途所纪之见闻录。其中对热河之描述尤为详尽,是研究承德避暑山庄的一部重要文献。

《热河日记》,记述了热河的地理、风土人情以及避暑山庄内的君臣生活,戏台乃至朝贡场面等情况,朝鲜使臣在热河停留了六天,住在太学馆里。在热河期间,朴趾源广结朋友,其中既有满汉土大夫,也有蒙古、维吾尔王公等。作者通过与他们的坦诚交流,加深了对清朝的认识,再加上在热河的所见所闻,体会到了清朝统治者为维护国家统一和边疆地区的稳定而对蒙古、西藏等地所费的一片苦心。“朴趾源特别指出了热河地理位置“对控制蒙古势力的重要性,以及清朝对蒙古族采取的因地制宜,以胡制胡”的策略等内容,是在中国文献中难以发现的卓见。作为生活在当世的外国人,能够做出如此精辟的论述,真不愧为伟大的思想家”[8]

3.日本史籍中的承德笔记资料

《热河古迹——避暑山庄与外八庙的调查和保护》,伊东佑信著,王建中译。伊东佑信,1909年生于日本东京,1935~1945年受伪满州国民生部之委托,赴热河省承德从事热河古迹的调查工作。本文介绍了日本对热河古迹的调查情况,分为热河古迹的调查与保护之一(1935—1943年),热河古迹的调查与保护之二(1949以后)等共八个部分,对于研究日本对热河的关注有一定的资料价值。“当年日军占领承德时,热河古迹中的绝大多数木结构建筑物早己遭到了不同程度的毁坏。面对这一庞大且又破败不堪的古建筑群,满州国当局也对此深感束手无策。然而当局己声称要对其实施保护,故而我等一行便受“满州国民生部”(满州建国初期曾设文教部,后该部合并为民生部)之委托,前往热河对那里的古迹进行了实地考察与勘测。作为当年制定 “热河古迹保护计划”的参与者之一,将当时的勘察工作披露于世,将前后相隔34年的我对热河古迹之所见所闻记述下来。

热河古迹的发现,立即引起了学术界的极大关注。日满双方的学者们也以此为契机,分别在东京和新京(长春)创建了各自的文化协会——日方的称为“日满文化协会”;满方的则称作“满日文化协会”。其中“满日文化协会”还于昭和8年,正式向当局提交了修复及保护热河古迹的议案。不久,东京帝大教授关野贞和东方文化学院研究员竹岛卓一两位建筑学者,便前往承德进行了实地考察。昭和10年(1935年)5月,包括伊东佑信在内的6名技术人员,在新京(伪满州国首都长春)接受了文教部的委任书后赶赴了承德。归国后,二人于昭和10年(1935年)共同出版了精装四卷写真集—《热河》。

《热河》全四卷。精装写真集,关野贞,竹岛卓一著,座右宝刊行会昭和10年出版,该书内容包括:避暑山庄、外八庙、文庙等。

《热河解说》。关野贞,竹岛卓一著,座右宝刊行会昭和12年11月出版。该书共200页、插图20张、照片42枚,附英文。该书原为关野贞博士撰文,但关野先生不幸中途病逝,后由竹岛先生整理出版。伊东忠太系伊东佑信之父。该书详细记录了当年热河古迹的真实姿态。

《热河古遗与西藏艺术》,[日]五十岚牧太著。作者时任热河古迹特别调查所主任,日本昭和十七年(1942年)洪印社印行,精装一册。该书以“调查报告”的草稿为基础,详细介绍了当年热河古迹的原貌。全书198页、照片279帧、插图18张。本书对复原避暑山庄,热河文庙的建筑有一定的参考。

《热河遗迹》(日文),作者岸田日出。内有珍贵风景民情照片118幅,日本昭和十五(1940)年出版,序言为日文,图片说明为中文。

还有系统且篇幅较大的日文调查资料,由关东军、南满洲铁道株式会社等日本侵华军政机构或机关编著,大体形成于1920~1940年代,主要有:《热河省县旗事情概观》,民政部调查课编,及川三男编《熱河蒙旗の概要》,热河省公署,昭和11年(1936)。伪满洲国地籍整理局编《锦热蒙地调查报告》,1937年等。满铁调查局:《旧热河蒙地の开垦资料二则》,昭和18年等。

1933年2月,日本《朝日新闻社》特派“写真班”到热河前线拍摄照片,编辑成《热河讨伐写真画报》,也有铁蹄下的热河的明信片。

《热河的展望》,(日)山崎鋆一郎编辑,日本昭和十二年(1937)大正写真工艺所出版。大连市图书馆藏,这些经济资源、社会经济性调查的资料,可以填补一些由于战争关系,地方上的文书、档案、图书被毁的空白,有独特的参考价值。

从以上分析中不难看出,这些笔记文献对研究承德地方史,特别是避暑山庄文化是极为重要的资料,这些文献对探究承德地方文化的发展有不可忽视的学术价值、史料价值。当然私人笔记文献中也存在着记事不准不详等问题,因此在利用这些文献时有一个整理加工,取其精华的过程,同时只有与官书史籍对照比较,互相参证,才能更好地发挥这些笔记文献的作用。加强承德地方史志文献的开发与利用,深入开展承德地方文化研究工作,推动避暑山庄学和民族历史的研究发展。

[1]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1981.7

[2]冯尔康.清史史料学初稿[M].天津:南开大学出版社,1986.2

[3]永瑢.四库全书简明目录[M].上海:上海古籍出版社,1985.1

[4]魏源.圣武记[M].北京:中华书局,1984.2

[5]孟秋丽.清康熙时期的蒙古行记[J].内蒙古师范大学学报,2006,(1)

[6]鲁迅.中国小说史略[M].北京:人民文学出版社,1973.1

[7]英和.恩福堂笔记诗钞年谱[M].北京:北京古籍出版社,1991.10

[8]廉松心.《热河日记》与清代民族政策研究[J].北华大学学报,2007,(1)

G256

A

1005-1554(2010)03-0004-08

2010-07-01

王颖(1959-),女,河北承德人,河北民族师范学院图书馆副研究馆员。