分子荧光光度法测定水中石油类物质

2010-09-18蒋宏图刘适搏孙媛媛

蒋宏图,刘适搏,孙媛媛

(1.吉林省水文水资源局,长春 130022;2.空军航空大学 航空军械工程系,长春 130022)

石油类物质,是各种烃类(主要是各种烷烃、环烷烃、芳香烃)的混合物。石油类物质可以溶解态、乳化态和分散态等形式存在于水环境中。石油类物质进入水环境后,其含量超过0.1~0.4mg/L,即可在水面形成油膜,影响水体的复氧过程,造成水体缺氧,危害水生物的生存和有机污染物的好氧降解。当含量超过3mg/L时,会严重抑制水体自净过程。此外,分散态和乳化态的石油类物质还会影响鱼类的正常生长,使鱼苗畸变,鱼鳃发炎坏死;石油类物质中的环烃化学物质具有明显的生物毒性。由此可见,加强水中石油类物质的监测对水资源保护具有十分重要的意义。

目前,水中石油类物质的检测方法主要有重量法、红外分光光度法、非分散红外光度法、紫外分光光度法等。这些方法在实际操作中均存在着操作繁琐、费时费力等不足。而且重量法和紫外分光光度法所用溶剂石油醚是一种易燃、易爆、易挥发、具有强烈刺激性气味的物质,不仅污染严重,对人体伤害大,而且很不安全;红外分光光度法和非分散红外光度法所用溶剂是四氯化碳,污染严重,在欧洲和美洲国家现已不再采用,并且红外方法重现性和检出限也都很不理想[1,2]。

分子荧光光度法是一种微痕量分析技术,它具有分析灵敏度高、线性范围宽、设备简单、分析速度快等显著优点,因此,近年来得到了迅速发展,已广泛应用于环境监测、生物科学、食品科学、药物检验、农林科研、微生物学和临床免疫分析等领域,可用于检测数十种元素、大量无机物质和有机化合物。

用分子荧光光度法测定水中石油类物质的原理是:水中石油类物质用正己烷萃取、无水硫酸钠脱水后,经激发光源照射,分子产生跃迁。当分子从激发态返回基态的振动能级时,以荧光形式释放吸收的能量发出分子荧光。荧光强度在一定范围内与水中石油类物质的含量成正比[3,4]。

1 实验部分

1.1 仪器设备及试剂

荧光分光光度计或荧光测油仪;10mm石英荧光比色皿;500mL玻璃分液漏斗(配聚四氟乙烯旋塞);中速定性滤纸;其它常用玻璃量器;色谱纯正己烷(若正己烷本底荧光强度大于5.5,则临用前需进行蒸馏提纯);优级纯、粒状无水硫酸钠(Na2SO4),临用前在200~250℃下干燥4h;油标准储备液:国家标准物质(1000mg/L),4℃下密封保存;油标准使用液:量取油标准储备液10mL于100mL容量瓶中,用正己烷稀释至标线,摇匀(此溶液浓度为100mg/L,临用前配制)。

1.2 实验步骤

1.2.1 样品萃取

将样品全部倾入分液漏斗中(如样品中油含量高于50mg/L,则应取相应体积萃取液用正己烷稀释后进行测定)。将10 mL正己烷放入该样品瓶中,盖上瓶盖后缓慢转动样品瓶,并注意打开瓶盖放气,使正己烷溶液充分接触到瓶内所有表面,包括瓶盖的内表面,然后将所有溶液转移到分液漏斗中。剧烈振摇分液漏斗2~3 min,并及时从排气口放气。让有机相和水相分离静置约15min。然后放出下层水相(为防止将上层有机相放出,可适当残留少部分水相)。再将10 mL正己烷放入该样品瓶中,重复上述操作 2次。然后将滤纸放入漏斗中,加入约10g无水硫酸钠,并用少量的正己烷进行淋洗。抛弃淋洗液。使分液漏斗中的有机相(可能残留少量水相)缓慢通过过滤装置,并盛装于50mL容量瓶中。最后分2~3次用少量(3~5mL)正己烷淋洗分液漏斗的塞子、滤纸和分液漏斗,把收集到的淋洗液移入该容量瓶并定容。盖紧瓶盖,以防有机相挥发。摇匀,待测。

1.2.2 空白试样

量取10 mL正己烷倾入分液漏斗,按“剧烈振摇”及其以后的步骤制备空白试样。

1.2.3 校准曲线的绘制

于一组6个50mL容量瓶中分别加入0mL、0.1mL、0.5mL、1mL、5mL、10mL油标准使用液(见2.5),用正己烷(见2.1)定容至标线,摇匀待测。此标准系列的浓度分别为:0.0mg/L、0.2 mg/L、1.0 mg/L、2.0 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L。以正己烷为参比,测定荧光强度,经空白校正后,以荧光强度为纵坐标,以石油类物质质量为横坐标,绘制校准曲线。

1.2.4 样品的测定

先测定样品空白液的荧光强度,再依次测定各样品溶液的荧光强度。

1.2.5 计算

样品中石油类物质的浓度按下式计算:

式中:c—所测样品中石油类物质的含量,mg/L;m—根据扣除样品空白后的荧光强度,从校准曲线中查出样品中相应石油类物质的质量,mg;v—水样体积,mL。

2 结果与讨论

2.1 方法适用范围和检出限

2.1.1 方法适用范围

本方法采用正己烷萃取、分子荧光光度法测定,能够检测石油类中饱和烃以外的物质。本方法适用于地表水、地下水及饮用水中石油类物质的测定。

2.1.2 方法检出限

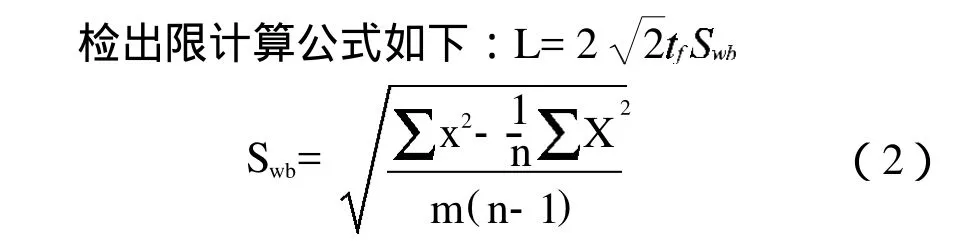

检出限是通过测量空白试样的批内标准偏差,再经过数据统计计算得到的。

式中,L—方法最低检出限;tf—显著水平为 0.05(单侧),自由度为f时的t值;f—批内自由度,等于;Swb—空白平行测定(批内)标准差;m—批数;n—每批测定个数;x—单个测定值;X—每批测定值之和[5]。

实验中通过测定6批空白试样,然后按95%的置信水平对每批实验所得到的检出限值进行平均值统计计算,得出本方法的检出限。

(1)检出限的试验数据见表1。

表1 检出限的测定Tab.1 The results of the detection limit

(2)数据分析:

多次测量方法检出限,按照95%的置信度进行统计计算,得出本方法的检出限为0.005mg/L。

2.2 精密度和准确度[6]

2.2.1 精密度

2.2.1.1 实验室内

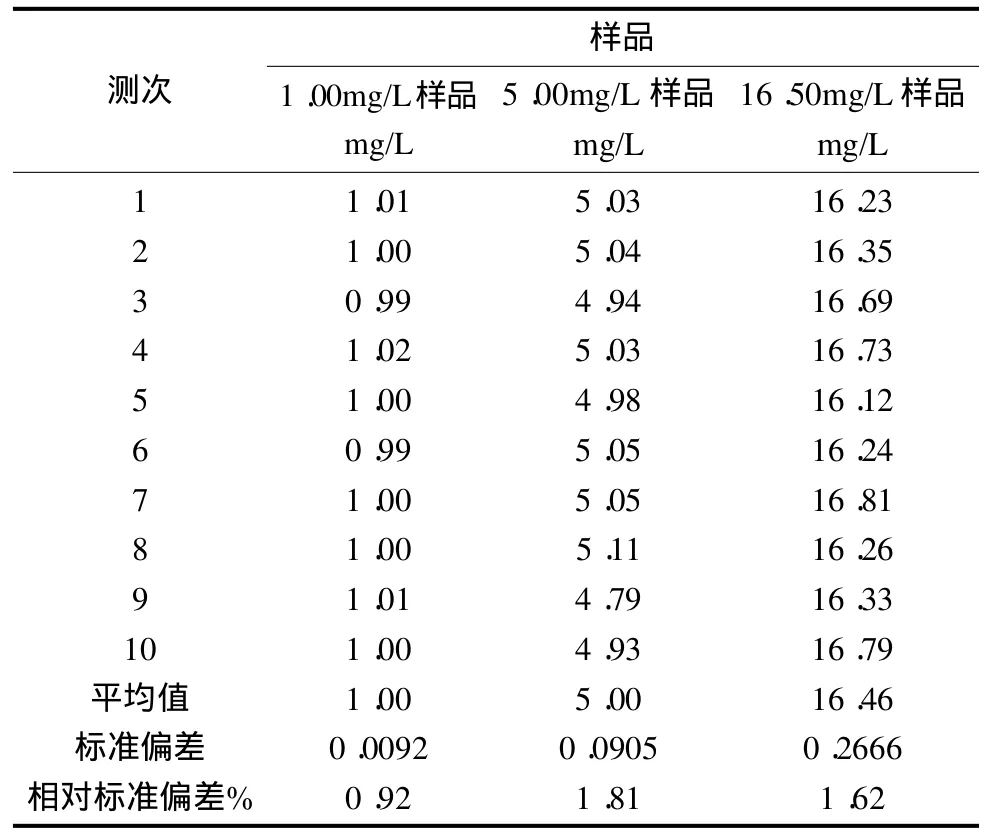

(1)单个实验室对浓度小于50mg/L的标准样品进行测定,单个实验室对浓度为1 mg/L、5mg/L和16.5mg/L的标准样品分别连续测定10次,进行精密度统计,结果见表2。

表2 实验室内浓度小于50mg/L的标准样品精密度试验结果Tab.2 The accuracy results of standard samples lower concentration of 50mg/L within-laboratory

结果表明,单个实验室对浓度小于50mg/L的标准样品进行测定,其相对标准偏差为 0.92%~1.81%。

(2)单个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定

单个实验室选取石油类含量<1 mg/L、1~ 3 mg/L、>3 mg/L的天然水样分别连续测定10次,进行精密度统计,结果见表3。

表3 实验室内浓度小于50mg/L的实际样品精密度试验结果Tab.3 The accuracy results of practical samples lower concentration of 50mg/L within-laboratory

结果表明,单个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定,其相对标准偏差为 20.98%~29.75%。

2.2.1.2 实验室间

(1)6个实验室对浓度小于50mg/L的标准样品进行测定

6个实验室对浓度为1 mg/L、5mg/L和16.50mg/L的标准样品分别进行测定,经过精密度统计,结果见表4。

表4 实验室间浓度小于50mg/L的标准样品精密度试验结果Tab.4 The accuracy results of standard samples lower concentration of 50mg/L in different laboratories

结果表明,6个实验室对浓度小于50mg/L的标准样品进行测定,其相对标准偏差为 0.95%~4.88%。

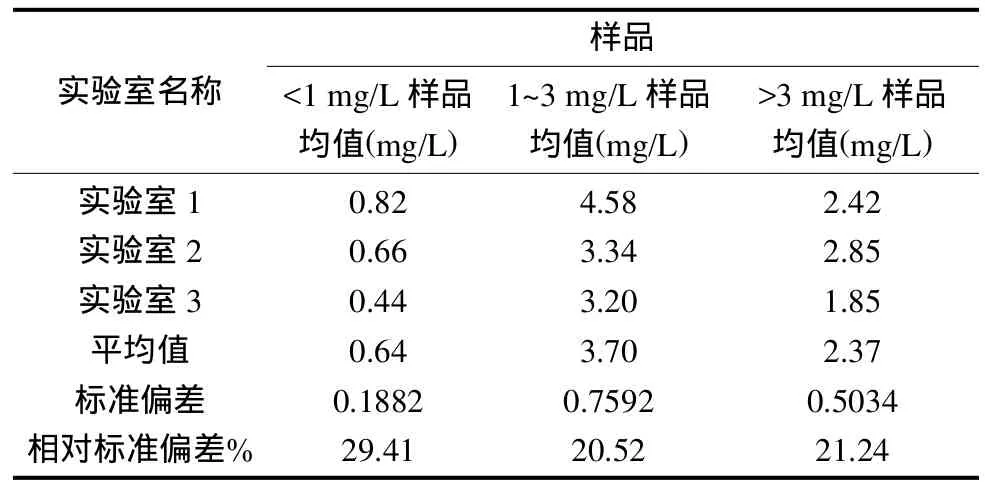

(2)3个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定

3个实验室选取石油类含量<1 mg/L、1~3 mg/L、>3 mg/L的天然水样连续测定10次,进行精密度统计,结果见表5。

表5 实验室间浓度小于50mg/L的实际样品精密度试验结果Tab.5 The accuracy results of practical samples lower concentration of 50mg/L in different laboratories

结果表明,3个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定,其相对标准偏差为 20.52%~29.41%。

2.2.2 准确度

2.2.2.1 实验室内

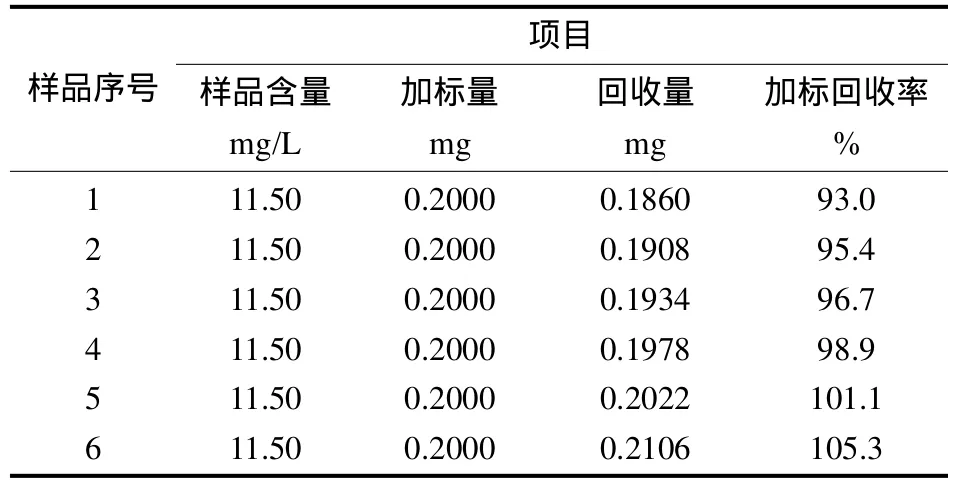

(1)单个实验室对浓度小于50mg/L的标准样品进行测定

单个实验室对浓度为11.5(±1.65)mg/L的标准样品,进行加标回收率和相对误差测定,结果见表6和表7。

表6 实验室内浓度小于50mg/L的标准样品加标回收率测定结果Tab.6 The results of the recovery of standard addition for standard samples lower concentration of 50mg/L within-laboratory

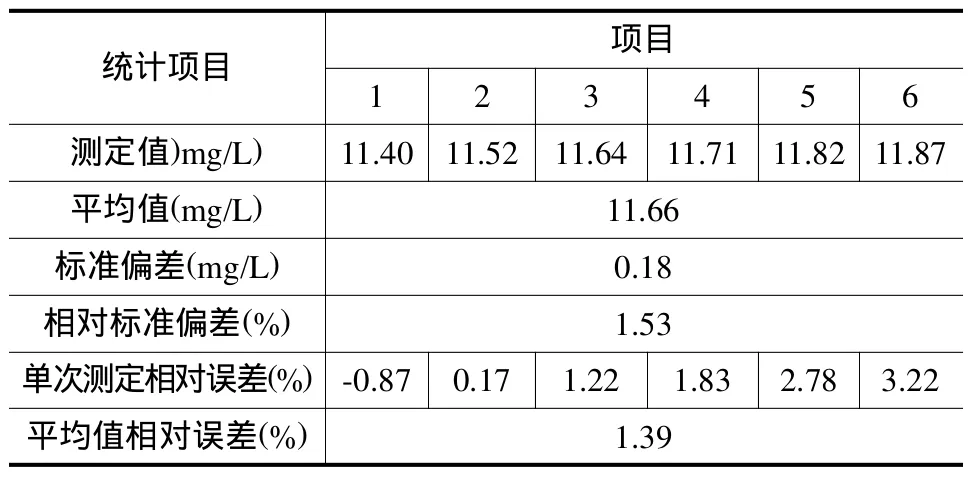

结果表明,单个实验室对浓度小于50mg/L的标准样品进行加标回收率和相对误差测定,其加标回收率为 93.0%~ 105.3%,相对误差为-0.87%~3.22%。

(2)单个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定。

表7 实验室内浓度小于50mg/L的标准样品相对误差测定结果Tab.7 The results of the relative error for standard samples lower concentration of 50mg/L withinlaboratory

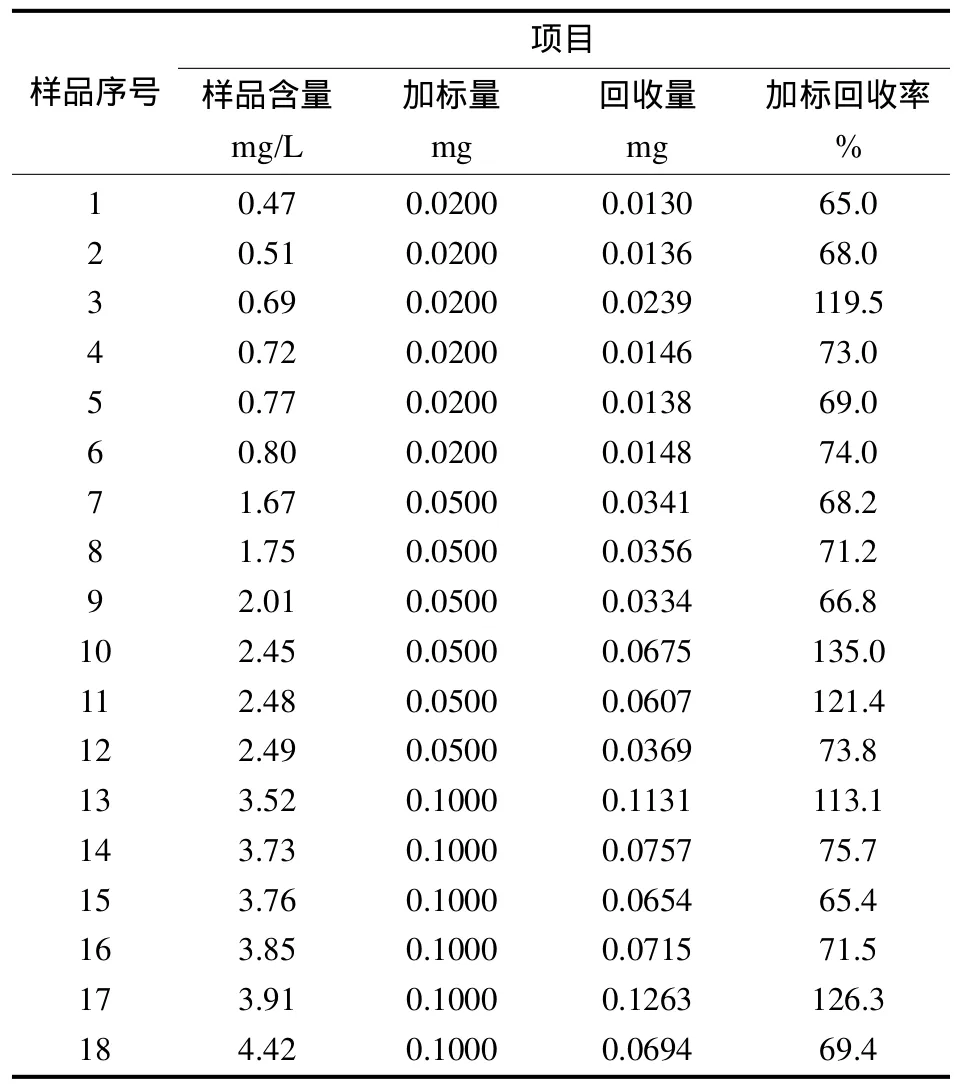

单个实验室选取石油类含量<1 mg/L、1~ 3 mg/L、>3 mg/L的天然水样分别进行加标回收率测定,结果见表8。

表8 实验室内浓度小于50mg/L的实际样品加标回收率测定结果Tab.8 The results of the recovery of standard addition for practical samples lower concentration of 50mg/L within-laboratory

结果表明,单个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定,其加标回收率为 65.0%~135.0%。

2.2.2.2 实验室间

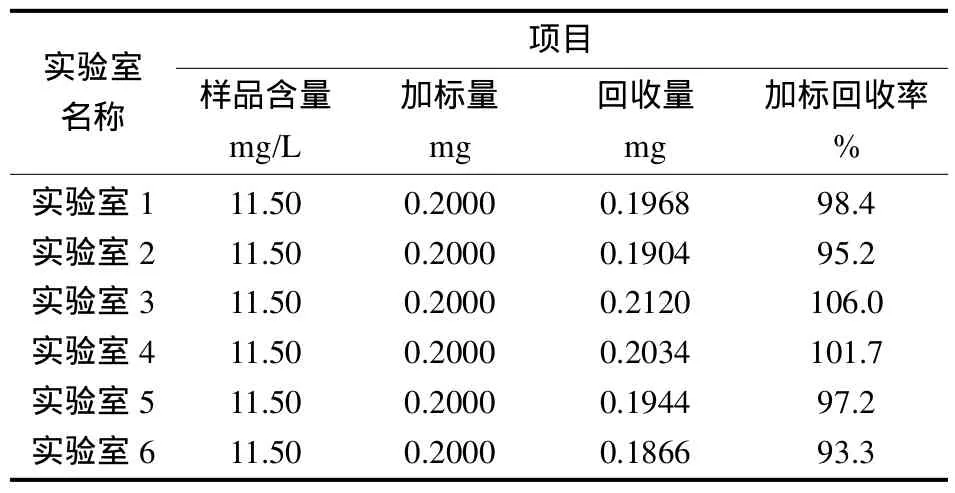

(1)6个实验室对浓度为11.5(±1.65)mg/L的标准样品,进行加标回收率和相对误差测定,结果见表9和表10。

表9 实验室间浓度小于50mg/L的标准样品加标回收率测定结果Tab.9 The results of the recovery of standard addition for standard samples lower concentration of 50mg/L in different laboratories

表10 实验室间浓度小于50mg/L的标准样品相对误差测定结果Tab.10 The results of the relative error for standard samples lower concentration of 50mg/L in different laboratories

表10结果表明,6个实验室对浓度小于50mg/L的标准样品进行加标回收率和相对误差测定,其加标回收率为93.3%~106.0%,相对误差为-2.14%~2.51%。

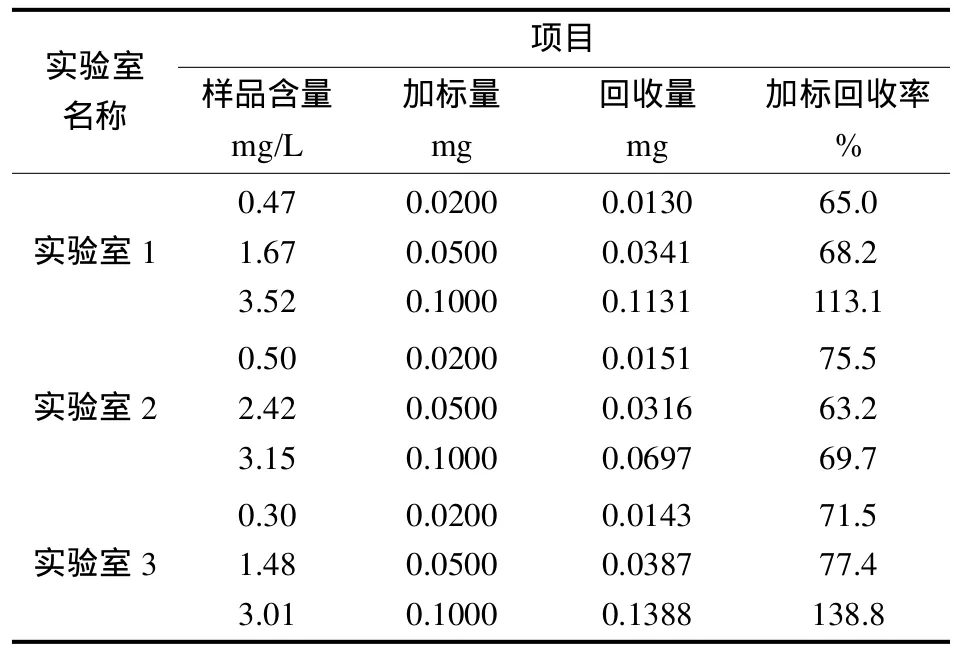

(2)3个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定3个实验室选取石油类含量<1 mg/L、1~3 mg/L、>3 mg/L的天然水样分别进行加标回收率测定,结果见表11。

表11 实验室间浓度小于50mg/L的实际样品加标回收率测定结果Tab.11 The results of the recovery of standard addition for practical samples lower concentration of 50mg/L in different laboratories

表11结果表明,3个实验室对浓度小于50mg/L的实际样品进行测定,其加标回收率为63.2%~138.8%。

2.3 与GB/T 16488-1996红外光度法比对结果

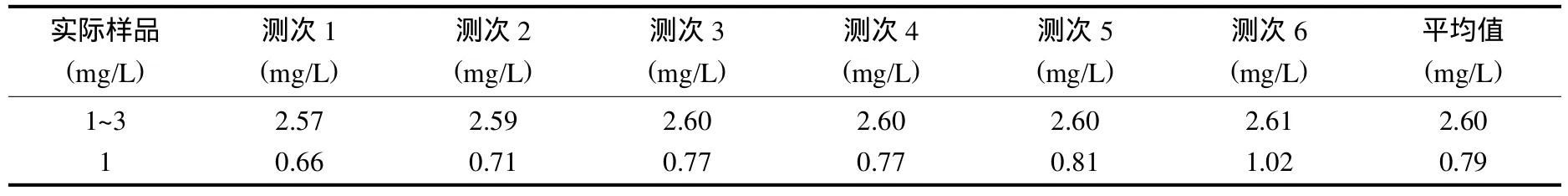

表12 按GB/T 16488-1996红外光度法进行测定的实验数据Tab.12 The experimental data accordance with GB/T 16488-1996 by Infrared spectrophotometry

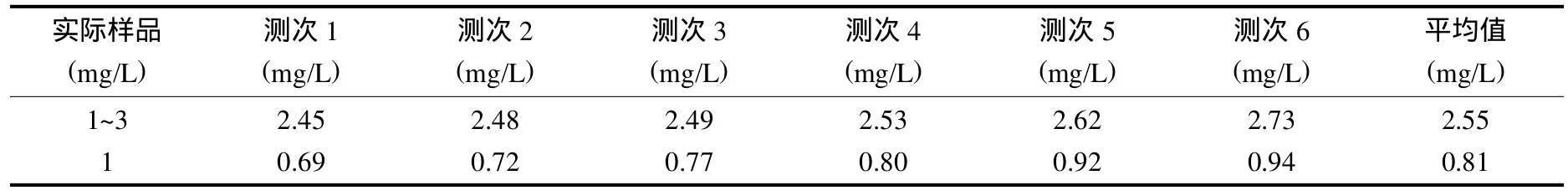

表13 按分子荧光光度法进行测定的实验数据Tab.13 The experimental data by molecule fluorescence photometry

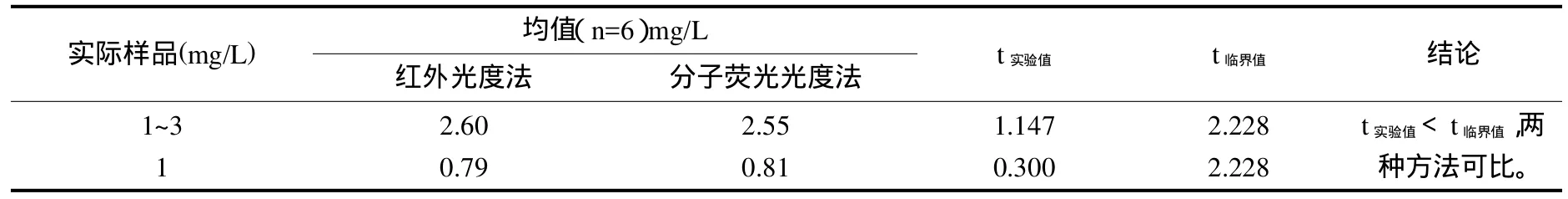

表14 分子荧光光度法与GB/T 16488-1996红外光度法t检验结果Tab.14 The t test results between the molecule fluorescence photometry and GB/T 16488-1996 Infrared spectrophotometry

分别用红外光度法和分子荧光光度法对同一实际样品(<1 mg/L和1~3 mg/L)进行测定,并对其结果进行t检验,结果见表12、表13和表14。

上述结果表明,两组平均值之间无显著性差异,说明分子荧光光度法与GB/T 16488-1996红外光度法可比。

3 结束语

使用分子荧光光度法测定水中石油类物质,不仅具有较高的选择性,检出限较低,而且所用的溶剂正己烷属于环保型有机试剂,这是测定石油类物质的一种重要的环保型检测方法。方法的标准样品加标回收率在 93.0%~ 106.0%之间,相对误差在-2.14%~3.22%之间,相对标准偏差在0.92%~4.88%之间;方法的实际样品加标回收率在63.2%~138.8%之间,相对标准偏差在20.52%~29.75%之间。方法的检测范围宽,在0.015~50mg/L范围内线性良好,测定结果令人满意,且操作简便、灵敏度高、测量重现性好、干扰少,完全能满足目前水环境监测的需要,具有良好的应用价值。

[1]曹炜.石油类测定方法的改进[J].污染防治技术,2009,22(2)4:104-106.

[2]余振荣,谈晓东.紫外光度法测定水中石油类物质的方法改进[J].苏州科技学院学报:工程技术版,2010,23(1):13-15,29.

[3]SL366-2006,水质石油类的测定-分子荧光光度法.

[4]金洪株,张晓霞,张敏.浊点萃取—分光光度法测定水样中痕量铜的研究[J].长春理工大学学报:自然科学版,2009,32(1):154-156.

[5]SL219-98,水环境监测规范.

[6]环境水质监测质量保证手册[M].第2版.北京:化学工业出版社,1994.