川楝子炮制前后挥发油化学成分的气相色谱-质谱联用分析*

2010-09-17蔡梅超周洪雷查慧敏

蔡梅超,周洪雷,孙 建,查慧敏

(1.山东中医药大学药学院,山东 济南 250355; 2.山东省警官培训学院,山东 济南 250014)

川楝子为楝科植物川楝 Melia toosendan Sied.Et Zucc.的果实,冬季果实成熟时采收,为我国传统理气、驱虫中药,主产于四川、贵州、湖南、湖北等地。川楝子性味苦寒,有小毒,并有酸味(《本草纲目》),入肝胃小肠经。2005年版《中国药典(一部)》记载其功能主治为行气止痛、驱虫,用于治疗胸胁、脘腹胀痛、疝痛、虫积腹痛,并收录了川楝子和炒川楝子两个品种[1-2]。本研究报道了川楝子及其炮制品挥发油成分的气相色谱-质谱联用分析结果。

1 仪器与试药

美国 Agilent 6890N GC-5975B MS(NIST MS search 2.0)联用仪。川楝子购于四川药材市场,经山东中医药大学中药鉴定教研室鉴定为楝科植物川楝 Melia toosendan的果实;炒川楝子按照2005年版《中国药典(一部)》炒川楝子要求加工炮制;试剂均为国产分析纯。

2 方法与结果

2.1 挥发油提取

取川楝子和炒川楝子各150 g,按2005年版《中国药典(一部)》挥发油测定方法操作,提取得川楝子挥发油,为浅黄色透明液体,作为供试品溶液。

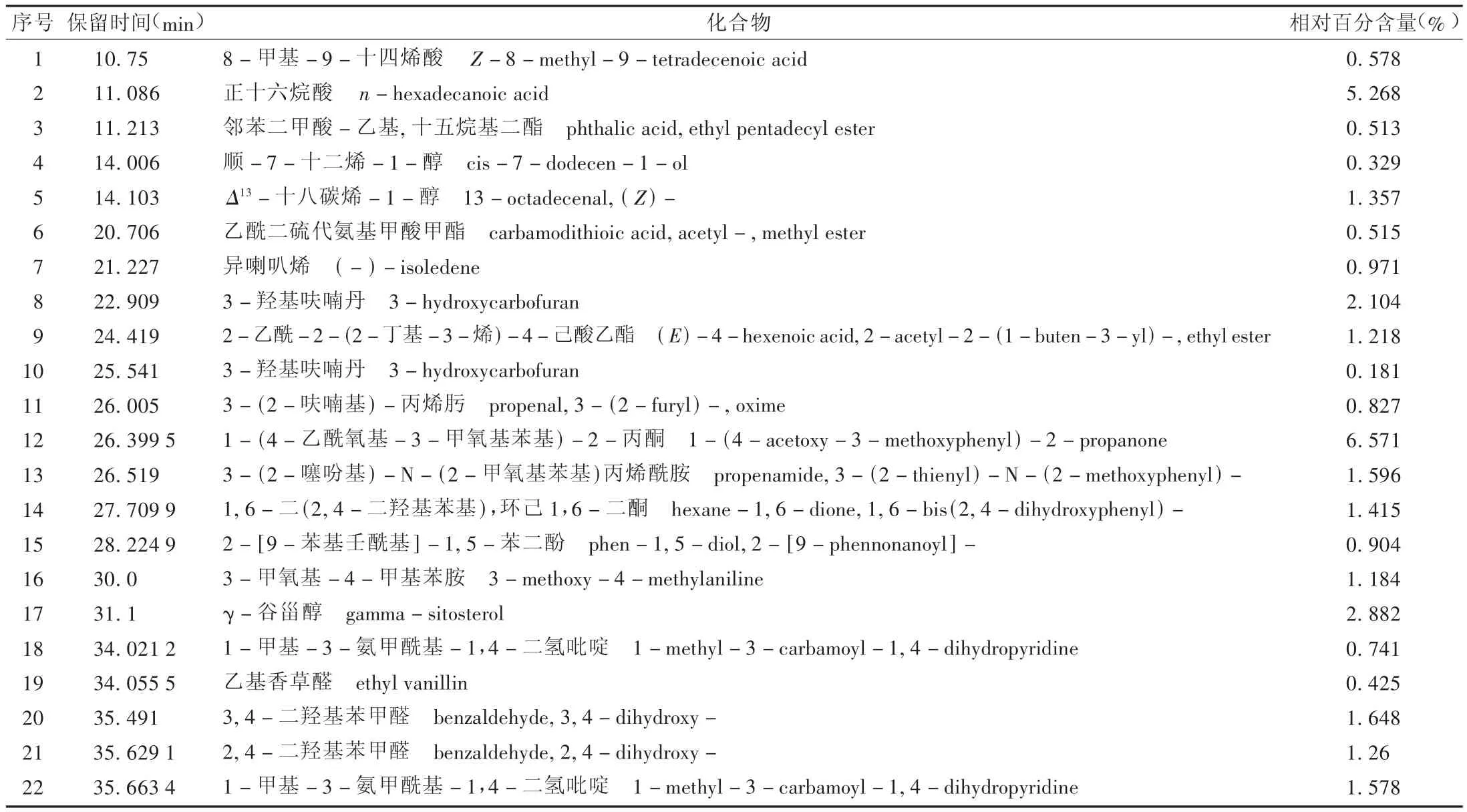

表1 川楝子挥发油中化学成分及相对百分含量

2.2 GC-MS分析条件[3-4]

GC条件:进样口温度300℃;进样模式为不分流进样;进样量0.2!L;载气为氦气;载气流量1.0 mL/min;色谱柱为HP-5MS毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm,0.25!m);程序升温,初始温度150℃,以5℃ /min升至300℃,保留20 min;归一化处理各组分峰面积。

MS条件:气质传输线温度300℃;离子源温度230℃;四极杆温度150℃;工作模式为全扫描;扫描范围50~400 amu;仪器调谐方式为自动调谐。

2.3 分析结果

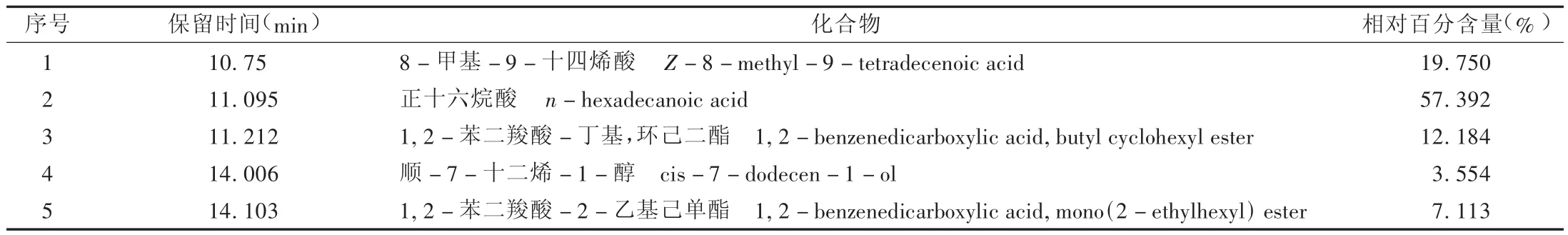

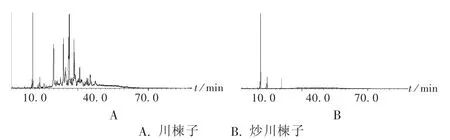

从川楝子及其炮制品炒川楝子的挥发油中分别分离检测出22个峰和5个峰,以面积归一化法确定了各组分的相对百分含量。结果见表1、表2及图1。

表2 炒川楝子挥发油中化学成分及相对百分含量

图1 气相色谱图

川楝子挥发油中主要化学成分为1-(4-乙酰氧基-3-甲氧基苯基)-2-丙酮(6.571%)、正十六烷酸(5.268%)、"-谷甾醇(2.882%)、3-羟基呋喃丹(2.104%),炒川楝子挥发油中主要化学成分为正十六烷酸(57.392%)、8-甲基-9-十四烯酸(19.750%)、1,2-苯二羧酸-丁基,环己二酯(12.184%)。

3 讨论

由试验结果可见,川楝子挥发油的主要成分包括饱和有机酸、醇类、醛酮类、酯类,其炮制品的挥发油成分相对于生品明显减少,饱和有机酸的相对含量明显增加,另外还含有醇类、酯类等。生品中含量较高的呋喃丹类化合物在炮制后消失,可能与其炮制减毒存在一定的相关性,关于其中更多活性成分变化的分析,尚有待进一步的实验研究。

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:化学工业出版社,2005:29.

[2]李 繁.中药川楝子的研究进展[J].哈尔滨医药,2008,28(5):54-55.

[3]郭 惠,熊邦虎,赵 行,等.川楝子活性成分石油醚提取与GC-MS分析[J].西南民族大学学报(自然科学版),2007,33(5):1 113-1 117.

[4]白成科.苦楝不同部位挥发油成分的气相色谱质谱分析[J].天然产物研究与开发,2008,20(4):662-666.