建设新农村与构建和谐社会中发展农村体育文化探究

2010-09-13付太山

付太山

(山东省青年管理干部学院体育部,山东济南 250103)

建设新农村与构建和谐社会中发展农村体育文化探究

付太山

(山东省青年管理干部学院体育部,山东济南 250103)

发展农村体育文化是建设新农村与构建和谐社会的重要内容,农村体育文化的建设不能只停留在体育的表面上,应有其丰富且成体系的体育文化内涵。运用问卷调查法、文献资料法、访谈法等,分析了现阶段发展农村体育文化的可行性以及建设社会主义新农村和构建和谐社会中制约农村体育文化发展的因素,从管理机制运行体系、经济与基础设施物质体系、农民群众的体育文化精神需求和发展农村体育文化的评价体系四个方面构建农村体育文化的保障体系。

新农村体育文化;和谐社会;保障体系

Abstract:It is one of important contents for building new countryside and constructing the harmonious society to develop rural sports culture.It should have rich cultural content into the system of sports.It is analyzied for the feasibility and restrict factors of the rural sports culture in building new socialist countryside and harmonious society by the methods of questionnaire survey,literature and data,interviews etc.It analysed four systems from the management operational system,economic and physical infrastructure,the spiritual needs of the peasant masses sports and the evaluation of the development of rural sports culture.

Key words:new rural sports culture;harmonious society;guarantee system

1 问题的提出

开展新农村建设,是统筹城乡发展、缩小城乡差别、国家长治久安、构建和谐社会的必然选择。在建设社会主义新农村的进程中,我们在重视农村经济建设的同时不能忽视农村的文化建设,给群众建立现代文明、科学健康的生活方式和文化生活。发展农村体育文化是建设新农村和构建和谐社会的重要内容,农村体育文化具有其他社会文化无法取代的作用——凝聚人心,整合、同化、规范社会群体行为和增强身心健康。农村体育文化的建设不能只停留在体育的表面上,应有其丰富且成体系的体育文化内涵。

2 研究对象及方法

2.1 研究对象

选取乡镇农村居民和农村群众体育负责人为研究对象。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法 登陆中国期刊网查阅了近十年与农村体育文化相关的文章 40多篇;通过互联网查阅了关于建设社会主义新农村的相关资料及对社会主义新农村建设的诸多报道,并进行归纳分析,从而对农村体育文化有了一个较为全面的认识。

2.2.2 问卷调查法 对主要乡镇农村居民和体育负责人发放问卷 800份,回收 770份,有效问卷 710份,有效回收率为 88.8%。

2.2.3 访谈法 对相关专家、农村体育负责人和农村居民进行访谈。

2.2.4 数理统计法 调查所得的数据用 SPSS11.0进行统计学处理。

3 研究结果与分析

3.1 现阶段发展农村体育文化的可行性分析

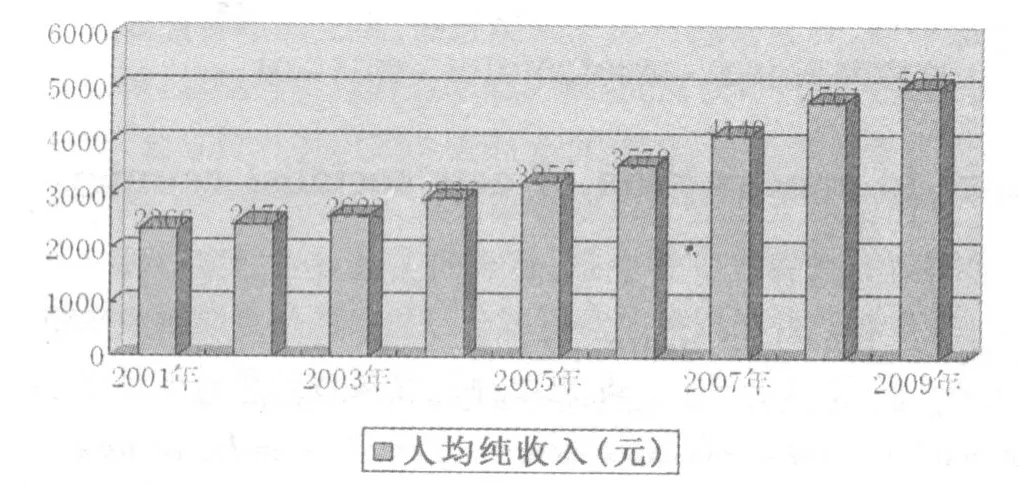

3.1.1 农村经济水平增长,居民收入稳步提高

新农村体育文化的发展规模、形式和速度,归根结底取决于经济的发展水平。据《中国群众体育现状调查与研究》显示,从事体育锻炼与经济收入多少的分布情况是:不参加体育活动月收入分布在 100~300元之间,偶尔参加体育锻炼的人月收入分布在 100~400元之间,参加体育锻炼的人月收入分布在 200~500元之间。所以,制约新农村体育发展的首要因素就是经济因素。近几年来农村居民收入稳步增长 (如图 l),随着新农村的建设,我国农村经济水平将迅速发展,居民收入将大幅度提高,这为农民参加体育活动提供了必要的物质条件。

图1 2001年~2009年全国农村居民人均纯收入分布图

3.1.2 农村居民的科学文化素质及文明修养逐年提高

人口素质的高低,是一个国家一定时期内生活质量的综合反映,是小康社会必不可少的标志之一。与 1988相比,2001年农民中文盲和半文盲人数明显下降,从 24.83%下降到 7.69%;具有小学文化程度的人数也略有下降,从 37.47%下降到31.14%;具有初中文化程度的人数从 30.37%上升到 48.89%;具有高中文化程度的人数从 6.84%上升到 9.65%;具有大专文化程度的人数从 0.49%上升到 2.63%[1]。其次农民进城打工,带回城市的新思想、新观念,促进了农民思想观念的更新。

3.1.3 农村居民参与体育健身的意识提高

随着我国经济的发展,农民生活水平逐步提高,农民观念中“生活要小康,身体要健康”意识逐步加强。调查资料显示,有 82%的农民认为“家庭富裕与身体健康同等重要”,经常参加体育健身活动有助于增强体质、促进健康;100%的人渴望自己有一个健康的身体,68.3%的人表示要在比较困难的经济条件下,挤出一点钱来,适当投点资,开展一些力所能及的体育锻炼活动。这表明广大农民乐意在开展传统体育活动的基础上,接受新的、有效的娱乐方式,在不影响生存质量的前提下,也愿意通过体育消费,来满足自己生理、心理、社会的需求。

3.2 建设社会主义新农村和构建和谐社会中制约农村体育文化发展的因素分析

3.2.1 政策管理制度因素

3.2.1.1 地方政府重视程度和行政管理力度还需加强,思路需改进

近几年,中央政府十分重视新农村建设,导致一些地方政府过多地重视一些“形象工程”、“政绩工程”,对健身场所的建设重视甚少。不进行深入调查,不问农民愿意不愿意,答应不答应,就逼着农民建楼房、盖别墅,劳民伤财;一些健身场地设施使用效果差,不能满足农民群众的体育文化精神需求。

3.2.1.2 农村体育组织机构还不够健全

目前县以下的行政机构中管理体育的部门很少,农村体育组织机构很不健全。据调查,在中、西部欠发达地区,80%以上的县、乡没有体育组织或体育辅导站,90%的村没有体育辅导员或辅导站。对四川农民体育的调查资料显示,“46.3%的乡镇没有体委、体协或体育指导站”,且“93.4%的农村体育管理干部是兼职的”,“73.8%的村镇存在领导不够重视问题”[2]。河北省乡镇农村农民体育组织机构的调查表明,84.3%的乡镇没有体育指导站、体协、体育俱乐部。近 5年没有组织过乡镇运动会等体育活动的占 91.3%[3]。

3.2.2 经济发展水平因素

3.2.2.1 农村经济发展的不利因素

3.2.2.1.1 农业产业化发展缓慢,产业链薄弱

农业生产方式简单,机械化程度不高,生产力水平低,农产品加工大多停留在初级生产、加工上,精深加工很少,因而农产品科技含量低,附加值不高,竞争力较弱,没有形成牢固的农业产业链。与此同时,农民从事二、三产业收入较少,农民增收后劲不足。

3.2.2.1.2 农村经济发展对农村体育文化发展的影响

中央政府从 20世纪末开始,在全国范围内开展了各种形式的“扶贫”、“助贫”等惠农政策并取得了显著成效,但未从根本上解决中国农民的贫困问题,城乡贫富分化日趋严重,差距越拉越大。《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》指出:2008年城镇居民人均可支配收入 15 781元,农村居民人均纯收入 4 761元。从资料显示,农村居民人均纯收入只相当于城镇居民的 30.2%[4],城乡经济水平差距日益突出成为农村经济乃至整个国民经济发展的障碍。经济是基础,物质是保证,目前农村经济基础差、生活水平低下的现状,是制约新农村建设中农村体育文化发展的根本因素。

3.2.3 文化教育因素

3.2.3.1 农民群众整体文化素质仍然偏低,学校体育教学发展滞后,体育文化推广难度较大

农民的文化素质是反映我国农民整体水平的基本素质。随着我国政府对农村学校教育重视程度的提高,以及党的教育方针在农村的贯彻落实,广大农民文化素质整体水平有了较大提高。但现时期我国农民的文化素质仍不容乐观,在许多地方农民教育只是一个形式。调查显示,目前我国农民平均受教育的年限是 7.8年,小学文化程度和文盲半文盲占 40.31%,初中文化程度占 48.07%,高中以上文化程度仅占 11.62%,大专以上只有 0.5%。高学历教育比例不是很高。另外跟城镇的人口相比,城镇受教育程度平均在 11年,差距较大[5],我国农民的整体文化素质仍然偏低。在学校,基础设施落后,师资力量差,信息相对封闭,致使学校教学发展缓慢。这必然导致学校体育教学发展滞后,势必影响体育文化的推广。

3.2.3.2 不能有效引导农民转变思想观念,农民体育文化知识匮乏,参加体育活动的自主性不高

(1)农村传统的、长期形成的生活方式与观念,制约了农民参与体育的积极性。调查发现,中国人的休闲时间增多,但在休闲观念、休闲方式和休闲文化上还需要继续培育。

调查显示,农村居民业余时间主要活动内容是看电视、打牌、睡觉和打麻将等,这些活动有很多是不健康的,长期下去对身体健康无益。有效引导居民养成良好的生活习惯,多参加休闲体育活动,愉悦身心,增强体质,是新农村发展的重要内容之一。

(2)乡镇政府指导思想不明确,引导农民转变思想观念上力度不够

乡镇政府重视程度不够,指导思想不明确,缺乏有效的组织管理,没能够有效地引导农民转变思想观念,帮助他们增强健身、健心的意识,也没能够经常开展一些体育文化活动,导致农民参与体育活动的积极性不高,尤其是体育文化活动,更是很少有人参加。要使大多数农民自发地、科学地、有组织地开展体育文化活动,任务十分艰巨。由于没有确立农村体育文化发展的长期战略目标,很多农民对从事体育文化活动还存有偏见,广大农民的体育文化知识匮乏,也就很难提高他们的参与意识。

3.3 构建农村体育文化保障体系

3.3.1 构建农村体育文化保障体系指导思想

积极贯彻“两会”精神,以“十一五”规划为纲领,按照建设社会主义新农村中加强农村基础设施建设的要求,针对我国农村发展的实际情况,认真贯彻落实科学发展观,把增强人民体质,提高国民身体素质,满足人民群众日益增长的体育文化精神需求作为根本任务。走城乡结合之路,形成农村体育社会化、产业化道路。健全组织与管理,加大基础设施投入力度,开展丰富的体育活动,以促进各地区新农村体育的协调、可持续发展。

3.3.2 健全农村体育文化基本保障体系的管理机制运行体系

建设社会主义新农村和构建和谐社会中发展农村体育文化的关键还有赖于体育文化管理机制运行体系。省级政府、县市政府、乡镇政府必须设置体育文化专职管理岗位,保证新农村体育文化管理的日常化、责任化。乡镇政府可根据各地区的实际情况,在当地建立体育工作指导小组,如设立体育健身指导站或文体站,由体育部门进行统一管理,配备热心、专业的体育指导人才或当地农民推荐的体育人才,提高他们的待遇,并提供进修培训的机会,稳定农村体育指导员队伍,定期对农民进行体育知识宣传、培训和体育活动指导,改变农村体育无组织、无机构的窘状。乡镇政府也可专门设立体育文化社团,负责体育文化基本知识、各项体育技能的讲解,重大体育新闻的收集与整理,农村体育文化活动的组织与实施等。管理方式上,乡镇政府可把权利放宽,让农民自发组织管理自己的体育文化社团。在运行机制上,应当采取“一条主线、多点开花”的方式,就是围绕乡镇政府关于体育文化的方针政策这条主线,农民可以采取各种形式,方法可以因地制宜、灵活多样。

3.3.3 发展农村体育文化的经济与基础设施物质保障体系

3.3.3.1 政府要制定合理的政策,加大对农村的投资力度

最重要的是对专项资金,各级政府要做到全程有监督,政策要透明,同时上级政府应成立工作小组,对乡镇政府和村委进行监督,深入田间地头倾听农民反馈意见。

政府在加大农村投入的同时,应制定科学合理的产业政策,大力调整农业结构,并给农业的发展创造一个良好的制度政策环境。同时,乡镇政府和村委应结合本地产业和特点,创造出适合农民发展致富的门路,形成产业链,促进农业可持续发展,从而为建设社会主义新农村和构建和谐社会中发展农村体育文化创造一个良好的环境。

3.3.3.2 加强农村体育物质基础建设保障体系

为了进一步建设农村体育文化,建立和健全体育设施是最重要的环节。为了解决农村体育设施紧张的局面,可广泛开展体育场地设施和器材租赁服务活动。乡镇单位可以与其农村学校进行体育资源共享,国家应出台相关体育设施建设政策和优惠措施,极力鼓励个人、企业投资农村体育设施的建设。对于配备好的基础设施,要由村委安排专人维护与保养。在经济发达的农村地区可以结合地区实际,选择热爱体育、关心公益事业、家庭和睦、群众关系好的农户,作为文体中心户,为他们配备器材,吸引群众到中心户那里参与文体活动,使得农村体育设施得到充分的供应,在满足农村体育锻炼者需求的同时,又能更好地管理设施。

3.3.4 加强广大农民群众的体育文化精神需求保障体系

农村体育管理组织要致力于培育体育文化土壤和民众积极向上的体育文化价值观以及人文精神。发展农村体育文化,增强农民体育文化意识,实施以农村学校体育为主导的区域体育文化协调战略,依托“大文化”产业,有步骤地繁荣农村体育文化消费市场,开展丰富多彩的体育文化活动,增强农民体育文化意识。

3.3.5 发展农村体育文化的评价保障体系

在社会主义新农村体育文化的基本保障体系建成之后,还要建立起它的评价体系,目的是达到以评促建,评建结合,走可持续发展之路。建立评价体系要从这几方面考虑:

3.3.5.1 要建立评价保障体系的指导思想

以《全民健身计划纲要》为纲领,把提高国民身体素质,满足农民对体育的精神文化需求,增强农民体育锻炼的意识作根本任务,促进各地区新农村体育文化的协调、可持续发展。

3.3.5.2 建立评价保障体系的基本原则

(1)全面性。在评价农村体育文化时,要把握整体全面考虑,能全面反映农村体育文化的发展特点、发展方式等。

(2)独特性。农村体育文化不同于其他的社会文化,又有助于其他文化的发展,因此在制定评价农村体育文化时,要从它凝聚人心,整合、同化、规范社会群体行为和增强心理健康的功能特点考虑。

(3)多样性。农村体育文化有封闭性、区域性的特点,一些独特的区域体育文化,有自己的独特魅力,因此在评价内容和形式上要注意多样性。

3.3.5.3 评价保障体系的内容

根据新农村体育文化的特点和发展的需要,评价体系的内容应当包括:(1)农村体育文化组织管理的运行;(2)体育文化的物质基础设施保障;(3)广大农民群众参加体育活动和体育锻炼的意识;(4)农村居民体育人口的增长率;(5)每年投入农村体育的经费;(6)体育场地设施的数量、质量及使用情况;(7)农村居民体育观念的变化情况。

4 结论

4.1 发展农村体育文化是建设新农村和构建和谐社会的重要内容,农村体育文化具有其他社会文化无法取代的作用——凝聚人心,整合、同化、规范社会群体行为和增强身心健康。

4.2 中央政府的大力支持和社会的不断发展,农民收入的稳步增长,农村居民的文化素养和体育锻炼意识的提高,为农村体育文化发展提供了有力的条件。

4.3 建设新农村与构建和谐社会中,农村体育文化建设有了较快的发展,但总体水平还是比较低,这主要是乡镇政府的组织与管理、经济水平发展、文化教育等因素的制约造成的。

4.4 新农村体育文化发展保障体系是一个多元素有机组合的整体系统,保障体系的构建是新农村建设和构建和谐社会的需要,主要由管理机制运行保障体系、农村体育文化的经济与基础设施保障体系、农民群众体育文化精神需求保障体系、农村体育文化评价保障体系这几方面组成。

[1]苟颖萍.试论小康社会建设中的农民素质 [J].开发研究,2003,(6).

[2]李丹.四川省农民体育现状思考 [J].成都体育学院学报,2006,32(1).

[3]田振生,等.河北省农村体育文化现状及对策研究闭[J].体育科技文献通报,2007,(7).

[4]中华人民共和国国家统计局.2008年国民经济和社会发展统计公报[OL].http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20090226_402540710.htm,2009-02-26.

Development of rural sports culture in construction of new socialist countryside and harmon ious society

FU Tai-shan

(Dept.of PE,Shandong Institution of Youth Adm inistration,Jinan250103,China)

G80-05

A

1009-9840(2010)01-0035-04

2010-01-07

付太山 (1978- ),男,硕士,讲师,研究方向社会体育。