数值预报及预报员的作用探讨

2010-09-11李孟植

李孟植

(海南省海洋监测预报中心 海口 570206)

数值预报及预报员的作用探讨

李孟植

(海南省海洋监测预报中心 海口 570206)

数值预报是自然科学理论发展后应用到生产生活中的一大典型例子,它使大气和海洋状态预测变得更加定量化和客观化,是近年来发展最为迅速的一个科学分支,在目前工作中基本取代了预报员的形势预报,并在单个要素预报方面有很大的发展前途,但预报员的作用仍然不可代替,客观预报和主观预报的最佳结合使用,预报产品的解释应用等将是未来预报员的主要工作。

数值预报;闭合方程组;预报员的作用

1 数值预报及其发展历程

数值预报是通过力学中的方程计算出来的,它是把天气和海洋预报与数学、物理联系在一起,用数学物理模式对预报对象状况进行分析,通过高速计算机求解得到的。它是根据描述预报对象运动规律的流体力学和热力学原理,构成闭合方程组,即数值模式,知道某个时刻的预报对象的初始状态,也就是在一定的初值和边值条件下,就可通过数值离散的方程联立求解这一数学物理方程组,计算出未来某一个时刻的预报对象状态,这个状态通过各种形势图或有关的气象海洋要素如:气温、气压、浪高、风暴潮增水等表示出来,以此预知大气层和海洋的运动以及相连的变化。

17世纪末期,牛顿三大定律及质量守恒定律等一系列定律定理的发现,使人类真正意义上进入了理性的现代科学时代,自然界现象所服从的客观规律可表示为物理化学定律逐渐得到广泛认可,伴随数学、逻辑学等学科的发展,开始建立了严谨的科学推理和数学演算框架体系,并将自然界现象所服从的客观规律用数学方程表达出来,这一点首先在天文学上得于体现,并迅速发展到各个学科领域。这样一来,对自然界现象的研究分析基本上可转化为相关方程式的联合求解,而预测的概念就是方程式中存在时间变量,也就是自然现象随时间的变化。

在气象学和海洋学研究方面,温度计、气压计、浮标和水流计等仪器的发明使用,使大气和海洋状态的描述信息由主观模糊描述阶段进入客观定性记录要素阶段。真正提出数值预报科学理念的,应是挪威人Vilhelm Bjerknes在1904年提出的天气预报问题可归根于控制大气动力和热力学方程组的初值问题,这是一个鲜明和具有生命力的观点,它使经典力学、流体力学和热力学等物理学理论,从20世纪开始快速融入气象学,并且新的技术创新和科学突破越来越快的应用到气象研究和预报实践中去,它将气象学造就成物理学科,并为后来取得一系列重大成就指明道路,通过将气象学的问题转化成为一个更加广泛的数学—物理问题,使气象科学已有和新出现的各分支研究成果,几乎都可以通过相关的数学物理方程应用到天气预报实践中去。

Vilhelm Bjerknes提出的数值预报思想由被誉为“现代数值天气预报之父”的英国气象学家Richardson在1922年首次通过手工试验,他利用天气演化的原始方程组,用手工的方法计算了6 h以后欧洲地区的地面气压场,完成了《用数值方法预报天气》这本公认的数值天气预报的开山之作,不过尝试最终归于失败,预报的6 h气压变化达到154 hPa,而实际气压几乎没有变化。虽然如此,Richardson的工作向手中没有任何快速计算工具的气象学家表明,对未来天气的计算,除了要在数学上完善复杂的微分方程解的理论外,还需要计算工具的改进。在20世纪50年代,物理和数学理论成果在气象应用研究中获得进展的背景下,电子计算机时代的到来,为数值天气预报的成功完成了最后的理论和技术铺垫,最终在1950年人类第一台电子计算机ENIAC上成功进行了人类第一次成功的数值天气预报试验。1954年12月1日,瑞典空军气象局与斯德哥尔摩大学国际气象研究所合作,在同年3月和8月开展的准业务化实验的基础上,最早开展了24 h、48 h和72 h业务化数值天气预报,这是数值天气预报首次投入业务化使用。数值预报在气象领域的成功使用给同是流体属性的海洋领域带来了启迪,从20世纪50年代后期开始,也在海洋领域开展起来,从最初的 Kivisild在1954年计算模拟了一次袭击美国的风暴潮过程,到1963年Baer采用PNJ法作海浪预报并编写成计算机程序运行,都体现着数值预报业务的扩展。目前,已从最初的风暴潮和海浪两个方面扩展到海温、溢油飘溢扩散、泥沙运移和海洋污染物扩散等方面的数值模拟及预报,数值预报随着计算机技术的发展而逐渐成为许多国家气象海洋业务和研究的重要内容。

2 我国数值预报的发展状况

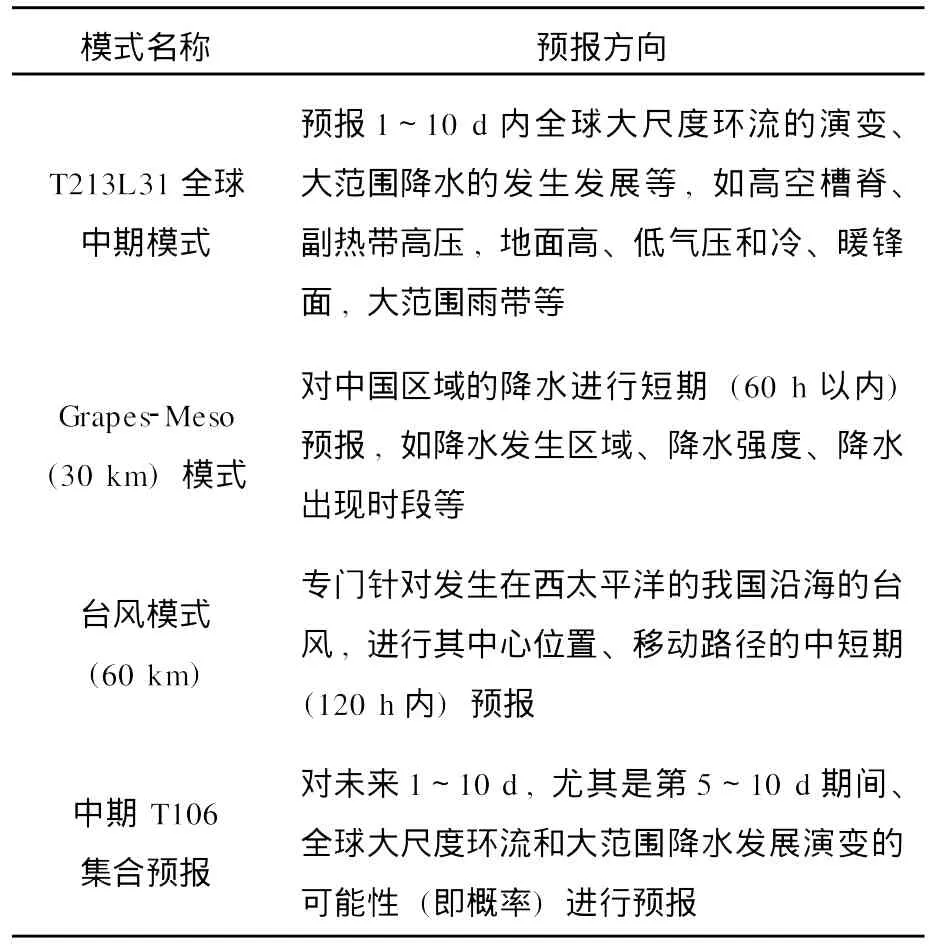

我国于1954年开始数值预报理论的研究并摸索制作数值天气预报;1955年用图解法两层模式作出了500 hPa 24 h的预报;1959年用电子计算机制作亚欧范围和北半球范围的正压、斜压过滤模式的高度场数值预报,开始了在计算机上进行数值天气预报;1969年国家气象局正式发布短期数值天气预报;1973年开始用原始方程三层模式制作预报,以后逐步改进数值预报模式并实现了资料输入、填图、分析和预报输出的自动化,预报模式发展到多层原始方程模式,其中考虑了地形和非绝热加热等物理过程的影响。除完成日常的短期数值天气预报业务外,国家气象中心于1991年6月建成我国第一代全球中期数值天气预报业务系统 T42;1995年6月又建成了我国第二代全球中期数值天气预报业务系统 T63;1997年6月建成了我国第三代全球中期数值天气预报系统 T106L19,目前业务运行的是在2002年9月1日起投入业务使用的第四代全球中期数值天气预报系统T213L31(表 1)。

表1 我国目前在气象领域业务应用中的主要数值模式

海洋预报方面开展于20世纪60年代初,以文圣常提出以圆周率为参数的波谱模式为开端,到“八五”期间建立《新型混合型海浪数值模式》,我国已在国家海洋预报台业务组装使用提供海浪数值预报产品,并针对各个区域建立使用了相对应的风暴潮预报数值模块。从2005年10月起,又开展了全球海浪准业务化数值预报,从而使我国海浪预报范围由过去的近海和西北太平洋扩大到全球,成为继美国、日本和欧洲中心等海洋预报发达国家和国际组织之后,世界上少数几个可以发布全球海浪数值预报的国家之一。

3 数值预报的制作

数值预报是以物理理论为基础,用数学的方法将预报对象未来的状态计算描述出来。首先,把作为流体属性的大气和海洋所遵循的物理定理写成若干数学方程式,构成方程组,然后,用数值计算分析的方法对这些数学物理方程组进行离散化,再把离散化后的方程组编写成计算机程序,以便借助高速计算机完成这一工作量巨大的运算,这一非常复杂的计算机软件包就是平常所称的数值预报模式。之后把整个大气或海洋空间分割成均匀分布的一个个小立方体 (称之为网格点),一般来说,这些小立方体的边长水平方向有10~100 km,垂直方向有几十米不等,随着未来数据同化方案的优化和观测系统的发展,这些立方体可以更小。并把全球或某一区域非均匀分布的定时气象海洋要素观测资料 (如气压、温度、风和浪高等)在很短的时间内收集起来,然后,把这些非均匀分布的资料插值到均匀分布的一个个小盒子上,即模式网格点上,形成数值预报模式的初值。完成后再在巨型计算机上运行数值预报模式,一个时间步,一个时间步,一个格点,一个格点地计算大气海洋的运动变化。整个预报时段的计算结束后,模式将预报出全球或某一区域每个格点的气象海洋要素值,即预报出未来的天气和海洋运动状况,再根据具体情况通过一系列的加工成各种预报产品。其数值预报制作流程如图1所示。

图1 数值预报制作流程

正因为如此,数值预报首先要求建立一个较好的反映预报时段大气和海洋的数值预报模式和误差较小、计算稳定并相对运算较快的计算方法;其次,由于数值预报模式运行对初始条件的极端敏感,也就是初值对结果有很大的影响,因此必须恰当地作资料的调整、处理和客观分析;再次由于数值预报的计算数据非常之多,很难用手工或小型计算机去完成,必须要有大型的计算机来完成。

4 数值预报发展背景下的预报员作用讨论

数值预报业务化前,预报的制作是由预报员依据天气学和海洋学理论分析各种图表和观测到的要素值后外推出形势而作出的。数值预报应用后预报工作经历了以人工主观预报为主,数值预报逐渐有参考价值,到二者效果和作用相当,直到大约从20世纪80年代开始,由于短期数值预报技巧的持续、稳定提高而在业务预报中逐渐占据主导地位的过程,基本取代了预报员的形势预报工作,并逐渐向单个要素预报和其他一些预报项目方面发展,虽然如此,预报员的作用仍然不可代替。

首先,就目前来说,数值预报模型的建立不可能绝对完整地将大气和海洋状况模拟出来,除了我们尚未完全地认识它们的运动规律外,还因为它们的运动过程是个非线性的过程,也就是说,它在遵照某些特定的演变规律 (规律也不是绝对稳定的)发展的同时,也存在着无数的不确定因子,这些因子对有序演变的干扰作用有大有小、有先后、有随机性。而模型建立过程会对某些影响比较小的因子进行取舍忽略掉,使模型在准确与效率之间尽可能取得平衡,否则,如果考虑所有的因子,即使是目前世界上速度最快的巨型计算机也不可能胜任模型的计算任务。

其次,大气和海洋是一种具有连续运动尺度谱的连续介质,故不管模式的网格点如何的密,分辨率如何高,总有一些接近于或小于网格距尺度的运动无法在模式中确切地反映出来,这种运动过程称为次网格过程,如湍流、对流、凝结和辐射过程都包含有次网格过程。

最后,初值方面也存在很多问题,虽然目前在传统观测站的基础上,使用了卫星和遥感技术等手段探测大气和海洋,对提供记录稀少地区的资料有一定贡献,但是由于观测误差如仪器误差,观测点在空间时间上的不够密集引起的插值误差会永远存在。误差的存在造成初始场具有不确定性,即我们得到的分析资料永远只是实际大气海洋的一个可能的近似值,而大气和海洋本身的混沌特性使得模式对于初始场的微小误差十分敏感。

可以这么说,数值预报永远无法绝对完整真实地将大气海洋描述出来,我们所做的只能是在提高科学理论和各种技术手段的基础上,使之更加接近于真实,例如,目前采用参数化的方法来考虑次网格过程,初始场为概率密度函数的多模式集合预报方法来解决误差源等,都只是将干扰减少,而不能从根本上解决问题。

观测误差,分析同化误差,模式误差等永远存在,使得数值预报在业务使用时需要进行实时检验和订正,预报员处在数值预报模式使用的最前线,对各种模式的数值预报结果应用情况有着最直接的体验,这将有利于完成对数值预报的应用改进和后处理,使之准确率进一步提高。就目前来说,常有各模式预报结果不一致的情形,这就需要预报员集合各种预报结果为一体,作出群体决策意见。以预报员为主体的各种经验预报方法统计地包含了各种复杂地形特征等对局地预报要素的影响因素,对局地要素预报具有很好的预报效果,这种主观经验预报和客观数值预报的最佳结合使用将有力的提高和改善预报能力,这一切都必须由预报员来完成。

根据生活生产需要开辟新的预报产品和相应的应用解释以及与其他的环境预测系统的整合都将是预报员的任务范畴,目前,这一块都开展了起来并具有很好的发展前景,如现在具有使用意义的火灾、游泳指数等一些与人们生活生产密切相关的灾害和舒适指数,都是与其他环境学科相结合的预测产品,它们的发布,已经开始很好地为社会服务,更加体现了预报在生活生产的价值,可以预见这些产品的开发和应用在未来将广泛铺开。

预报员除了是个业务员外,完全可以加入到科研的行列,参与对理论的研究。具有学科广泛感性认识的预报员,在理性的开发上有着不可比拟的有利的条件,使之更具有开拓性,预报理念的创新将引起预报工作的革新,在新的条件下,预报员将开辟新的价值领域。

总之,不断解决数值预报尚不能解决好的问题,以不断提高预报水平和使预报产品更加为生活生产需要服务将是预报员的任务。

5 结论

1)数值预报是人类科学在20世纪的巨大成就,它必将在未来预报业务工作中将起主导作用。

2)数值预报的发展基本上与各学科理论的进步同步进行,尤其是电子计算机技术的研制应用和发展为它提供了技术铺垫。

3)客观预报和主观预报的最佳结合使用由预报员来完成。

4)未来预报员的任务将更加广泛化。

[1]缪锦海.动力气象学[M].北京:气象出版社,1992.

[2]朱乾根,寿绍文.天气学原理和方法[M].北京:气象出版社,2007.

[3]包澄澜.海洋灾害及预报[M].北京:海洋出版社,1999.

[4]李泽椿,毕宝贵,朱彤,等.近30年中国天气预报业务进展[J].气象,2004,30(12):4-10.

[5]胡英,贾朋群.数值天气预报方法改进和各国业务预报进展[J].气象科技,2000,28(4):22-27.