农业灌溉水费计收与补贴并举的探讨

2010-09-11孙梅英王福田王玉坤

孙梅英,王福田,王玉坤

(河北省水利科学研究院,050051,石家庄)

自20世纪80年代中期以来,我国就不断推进水价体制改革,尤其是新水法颁布以来,水价改革取得了较大进展,但总体上看农业水价改革的推进速度还较慢。分析阻碍农业水价改革步伐的主要原因是农业的经济产出和农民的承受能力较低,担心计收水费会增加农民负担,影响农业生产,因此农业水价改革陷入了两难的尴尬境地。到目前为止农业灌溉实行的是地下水不收水费,地表水规定按成本计价,但实际计收量达不到成本的50%,处于半免费状态。这种用水不拿水费的状态可以说是把水费“暗补”给了农民,即用水多补贴多,用水少补贴少,从而挫伤了农民的节水积极性,造成“大锅水”意识,导致农业用水浪费和用水效率低下。因此,改变农业灌溉水费“暗补”现状,实施计收与补贴两措并举,既不增加农民负担,又可有效抑制用水浪费,提高农业用水效率。

一、国内外农业水价政策

1.国际农业水价政策现状

农业灌溉用水占全球用水总量的2/3,为了实现水资源可持续利用,提高农业用水效率,各国纷纷采取水价约束措施抑制用水浪费。不同国家的水价政策见表1。

2.我国农业水价政策现状

新中国成立后,我国农业水价政策先后经历了三个阶段。第一阶段从新中国成立初期到1984年,从无偿供水到政策性低价供水阶段;第二阶段从1985年到1996年,按供水成本核算计收水费阶段;第三阶段从1997年至今,明确水是商品阶段。但三个阶段我国所有的水价管理制度基本都是对地表水而言,对地下水基本不收水费,也少有相关制度。

二、实施计收与补贴并举的必要性与可行性

1.国内外农业水价政策的启示

通过对国内外农业水价政策的梳理,我们从中得到许多启示。水是一种有公共属性和自然属性的特殊商品,其属性决定了它更是一种公共产品。因此在计收水费的同时,还得保证农业生产的稳定。换句话说,即使农民没钱交水费,也要保证农业正常供水,加之农业是弱势产业,故在考虑农民承受能力基础上计收水费的同时,政府进行一定的水费补贴是非常必要的。在具体运作方面,水价制定应采用“成本水价+用户承受能力+政府适量补贴”的模式。这也是世界大部分国家对农业水费计收的基本做法。

2.必要性分析

首先,不收水费并没有减轻农民负担。在不增加农民负担指导思想下的少收甚至不收水费政策,显然已不适应我国的水资源形势,也违背了水资源价值规律。由于水资源浪费造成水资源状况持续恶化,农民的亩灌溉水费从上世纪七八十年代到现在增加了近4倍,其负担不但没有减轻,反而加重。

其次,不收水费造成节水工程不能发挥效益。从20世纪60年代我国开始进行节水灌溉技术的实验、研究和推广,然而到目前为止,政府投巨资建设的节水设备在农业节水方面并没有发挥应有的作用。原因是没有节水激励政策,农民不会把节水放在首位,不会投资建设节水工程,甚至政府投资建设的节水工程没人管,没人用。相反如果建立相应的水价政策,用水多拿钱多,用水少拿钱少,节水与节水者的经济利益挂钩捆绑,那么农民会积极地进行节水设施投资,实施节水灌溉,提高水资源的利用效率和效益。

表1 不同国家农业水费收费模式

3.可行性分析

我国现行的农业直接补贴政策属于分项式补贴,2004年以来,我国农业直接补贴总金额不断增长,从2004年到2009年增加了9倍左右。2010年中央一号文件提出,要继续加大国家对农业和农村的投入力度,说明随着经济的发展我国已有能力提高农业的经济产出,提高农业在国际市场上的竞争力。故作为农业主要生产要素的灌溉用水,实施计收与补贴并举也已具备经济条件。假如节水补贴在全国18亿亩(1.2亿hm2)耕地红线上实施,节水量按亩平均灌溉200 m3水的20%计算,可实现节水720亿m3。假如每节约1 m3水补贴0.1元,国家只需补贴72亿元,占农业补贴的6.0%左右,补贴额度与其他补贴相比有限,国家能承受。从经济效益分析,按每亩平均产粮400 kg计,每公斤粮食市场价1.6元,亩收益640元,每方水产生经济效益1.6元,国家节水补贴的益本比是1∶16,节水效益非常显著。

因此,无论从经济实力分析还是从补贴效益分析,国家实施计收与补贴并举的水价政策是必要与可行的。

三、计收与补贴并举实例

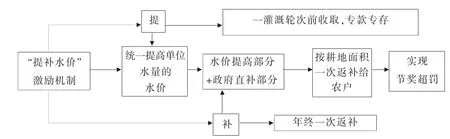

1.“提补水价”节水激励机制

衡水市桃城区是河北省及全国节水型社会建设试点之一。试点建设期间,桃城区水务局根据当地用水实际,从总量控制定额管理入手,以水价调节为手段,在农业用水政策不允许收水费的情况下,提出了“提补水价”节水激励机制,农民的节水效益在计收与补贴中得到体现。“提补水价”节水激励机制即把农田灌溉的单位水价(或电价)统一提高计收,每年灌溉周期相对结束后,在灌溉条件基本一致的区域内,按公示的单位耕地面积上平均用水量或电量回补给用水户;同时政府一次性直补单位水价或电价提高部分的1/3,作为节水基金直补给农户,奖励节水农户。该机制用水多拿钱多,用水少拿钱少,节水者受奖,浪费水者受罚,达到了理想的节水效果,是农业灌溉水费实施计收与补贴制度的典型范例(见图1)。

2.实施效果

(1)改变了公众的用水意识及习惯

“提补水价”激励节水机制改“暗补”为“明补”,节水利益得以体现,激发了农民自主节水的积极性。种什么作物省水、怎么种才省水、怎么浇才节水等,成了农民考虑的主要因素。农民由“要我节水”变为“我要节水”,使节水真正成为自觉行为。

(2)节约了电能、水资源及灌溉费用

从2005年开始至今共实施40余个试点村,在保证粮食平均单产400 kg的情况下,实现亩节水量41 m3,亩节电量26kWh,扣除所有的生产成本,亩增加纯收益20元,增加3%左右。

(3)节水成本低

该机制亩增加节水成本10.6元,实现亩节水41 m3,单方水节水成本0.26元,远低于当地工程调水成本(大约 1.5~5.5 元/m3)。

该机制在提价与增加农民负担之间找到了一个很好的切入点,有效解决了这两方面的问题,可操作性强,公众易接受,节水效果明显,为陷入困境的农业水价改革开辟了一条新途径。

图1 “提补水价”机制示意图

四、结 语

我国的水资源形势日益严峻,实施严格的水价制度、控制用水浪费已迫在眉睫。然而,把计收水费和增加农民负担相提并论,这其实是混淆概念,计收水费是解决水资源短缺问题的有效途径,改变农民贫困可以实施必要的补贴措施,不是不收水费就能解决的。而现在我们把水费作为解决农民贫困的补贴资金“暗补”给农民,造成用水浪费,导致水资源越来越短缺,农民的灌溉费用不断加大,农民的负担不但没有减轻反而加重。事实证明浪费水比计收水费给农民造成的损失更大。

面对我国严峻的水资源形势,建议国家对农业用水实施计收与补贴并举的水价政策,在“三农”补贴中增加水费补贴,在节水的同时不增加农民负担,改变农业用水效率低下的现状,这也是我国农业水价改革的有效途径。

[1]河北省水利科学研究院,中国科学院农业政策研究中心.提补水价试点与农业水费征收机制探索 [R]//水利部《节水型社会建设》项目专题.2010.4.

[2]衡水市桃城区水务局.“一提一补”制度节水效果研究[R]//水利部《节水型社会建设》项目专题.2010.2.

[3]河北省水利科学研究院.“提补水价”节水激励机制模式研究与应用[R]//水利部 《节水型社会建设》项目专题.2009.4.