“被”字句生成的非移位理论探讨

2010-09-07杨吉风

杨吉风

(鲁东大学 外语教学部,山东 烟台 264025)

“被”字句生成的非移位理论探讨

杨吉风

(鲁东大学 外语教学部,山东 烟台 264025)

根据汉语被动句的发展演变历史和儿童被动句习得顺序研究给我们的启示,通过借鉴和创造性运用动词被动化理论和功能“再造”理论,探讨解释汉语“被”字句结构的生成模式。认为汉语“被”字句不是通过移位生成,而是通过纯粹合并生成。汉语长、短“被”字句的生成不能遵循同一模式,不能拥有共同的句法结构。汉语“被”字句的其它典型结构可以解释为:以初级收敛为前提,经二次计算,由动词进行功能“再造”后产生的VP重新参与被动化而生成。

“被”字句;纯粹合并;二次计算;功能“再造”

随着乔姆斯基生成语法理论的不断变化更新,汉语的被动句研究也多以新的理论模式为框架,来定位和探讨汉语的被动句[1]][2][3]。可是如果从认知心理学、儿童语言习得机制以及语言的历史演变等角度审视句法结构的生成,我们不禁要问:乔氏的语言研究是否具有生理和心理基础,乔氏对于句法结构的分析是否考虑到句法发展规律?而我们的某些汉语被动句研究是否有为了与最新理论模式保持一致、仅限于理论内部探讨之嫌呢?

语言的句法生成过程是人类对于句法认知过程的体现。我们无法洞悉语言在人脑中的运作过程,而句法的发展演变历史和儿童句法习得顺序最能体现人们是如何认知和产出某一句法结构的。本文以句法结构分析同句法发展研究相结合的原则,借鉴生成语法精细的理论研究方法,探讨汉语被动句句法生成规律,认为汉语被动句并非通过移位生成,而是通过纯粹合并(以后简称合并)生成。汉语长、短被动句的生成不能遵循同一种模式,不能拥有共同的句法结构。汉语“被”字句的其它典型结构可以解释为:以初级收敛为前提,经二次运算,由动词进行功能“再造”后产生的VP重新参与被动化而生成。

一、非移位理论根据

(一)来自汉语被动句演变历史的启示

认知心理学认为,语言的发展是人们认知世界的结果,是以认知为基础的。语言是人们认知能力发展的产物。被动表达同样是人们认知发展的结果。[4]

据文献记载,“被”的最早出现是在战国末期。在东汉时期,许慎在《说文解字》一书中对“被”有明确的定义:“被,寝衣,长一身有半。”[4]这里的“被”是一种短小的被子。此后,“被”的意义有所拓展,开始有“盖”的意思。这一意义来自于“寝衣”的功用,而这一意义的出现为“被”的语法化奠定了基础。

“被”在“盖”的基础上又发展了两种意思。一个是“给”或“提供”之意。例如:

(1)天被尔禄。(《诗·大雅·既醉》)①

(2)光被四表。(《书·尧典》)

而另一个意思是“遭受”之意,这一意思是从动作的承受者这一角度发展而来的,这一意义使“被”发展为被动标记成为可能。“被”最早用于被动标记是在战国时代末期,但是却很少见。例如:

(3)秦士复击柯,被八创。(《战国策·燕策》)

(4)世之有饥镶,天之行也,禹汤被之矣。(贾谊《论积贮疏》)

虽然带有“遭受”之义的“被”仍然是个动词,但是作为动词的特征已经开始削弱,并与具有实义的动词连用,“被”+动词的结构开始出现。例如:

(5)知己被辱,随仇者,负也。(《韩非子·五蠢》)

(6)国之一被攻,虽欲事秦,不可得也。(《战国策·齐策》

“被”+动词的句型在汉代很常用,这一时期,“被”直接用于动词之前,中间并未插入施事。

汉语被动句在中古时期得以进一步发展,不仅“被”作为被动标记的句子使用更加广泛,而且施事开始插入句中,逐渐形成了“为…所”结构。到了汉代末期,“被”字开始引入施事,魏晋南北朝稳步发展。如:

(7)亮子被苏峻害。(《世说新语·方正》)

(8)举体如被刀刺。(《颜化家训·归心篇》)

“被”字后加入施事在汉语被动句发展历史中是非常重要的,这为汉语被动句加入施事结构的广泛运用奠定了基础。

这种变化是语言句法结构发展的需要,它表明人们对于语言表达准确性的追求。然而,意念被动句并未消失,而是由于它的简洁性在汉语中一直沿用至今。

我们依据汉语“被”字句演变的历史,可以看出,汉语被动句并没有在主动句的基础上移位转化而成,而是作为一种基本句式在语言发展的历史舞台上独立演变发展。而且可以指出,短“被”字句远早于长“被”字句出现,因此,试图将短“被”字句看作是长“被”字句“被”字后名词词组随意省略而生成的说法是站不住脚的。追溯“被”字演变的历史之源,可以看出,“被”字从名词到动词,再从动词演变为一个表示被动的辅助词。由于“被”在汉语中指示被动的功能十分明显,因此我们认为,“被”字结构中的动词就是被动化了的动词。

(二)来自儿童被动句发展顺序的启示

根据周国光等的研究结果[5],总结出1岁~5岁儿童被动句的发展概况(在此,我们也探讨广义的被动句):

2岁时为儿童被动句的始现阶段,此时期出现的被动句有:

(9)名受+动——球拿到了

(10)名受+被(给)+[名施]+动——笔给老猫拿去了

(11)名受+动(趋/介)+名处——积木放上面了

(12)名受1+动+名受2——这个给你

(13)名受+动1+名兼+动2——大蛋给我吃

(14)名受+名施+动——果丹皮我要

2.5岁时出现的被动句有:

(15)名受1+[被(给)+名施]+动+名受2——这手搞个大洞洞

(16)名受+动1+动2——书买来看看

同时,在此阶段助动词“能”也开始出现在句中。

3岁时儿童被动句中的状语已相当丰富,时间副词、强调副词、介词短语都出现在句中。

3.5岁时出现了下列结构的被动句:

(17)名受+[被(给)+名施]+动+数量(名)——这个地方被蚊子咬了一块。

4岁时出现的被动句结构为:

(18)名受(一…、什么)+也、都+(不、没)+动——我什么也不想说②

可以看出,儿童被动句发展的总趋势是:句子成分由少到多,结构层次由浅到深,成分关系由简单到复杂,语用功能由单一到多样。在儿童习得的被动句结构中,最基本的语义关系是“受事+动作”。儿童在习得“受事+动作”这一主谓结构后,随着儿童认知能力的发展,儿童对“施事”、“受事”性质认识的深化,以及利用句法结构处理语义关系能力的发展,逐渐习得了句法成分和语义关系相对复杂的被动句结构。

汉语是重意合的语言,没有被动标记的“受事主语句”较早习得了,被动标记只是形式上的问题,在3岁左右就可习得。可见,经过合并生成的汉语被动句并没有给儿童习得造成多大的困难。在分析2岁儿童语言中的被动句同主动句之间的转换关系过程中,发现二者之间的转换不是一一对应的。而且,并非每一类被动句都可以转换为相对应的主动句;在每一具体类型里,也因具体语句的不同而使转换出现不对应现象。[6]面对二者之间的差异和转换上的不对应现象,我们不能坚持被动句是由主动句移位转换生成的解释。

可以看出,被动句的历史演变过程和儿童被动句习得顺序给我们的启示殊途同归,有许多相似之处:汉语被动句并不是通过主动句移位转换习得而成;短被动句早于长被动句出现;被动句句法结构的发展遵循类似的规律性:句子成分由少到多,结构层次由浅到深,成分关系由简单到复杂,语用功能由单一到多样。

纵上所述,既然我们无法洞察语言是怎样在人脑中运作的,那么,语言的演变历史可以从历时的角度展现语言发展过程,展现某一句法结构的演变发展过程。而儿童的语言习得顺序研究从某一时期儿童认知产出语言过程的角度给我们以启示:某一句法结构是如何循序渐进地被儿童认知和习得的,两种角度的探讨都展现了人们是怎样随着认知能力的提高,表达能力的增强而推动语言发展的。把语言发展观同语言句法结构研究相结合,目的是使句法分析更有心理现实性,使句法结构的生成过程更能体现人类的认知和心理活动过程。

二、功能“再造”理论

功能“再造”理论不仅能够解释被动化的动词前加上施事的过程,而且还能解释汉语被动句实现其他结构发展的驱动力所在。功能“再造”理论的提出是以人类的认知规律为根据的。

由儿童被动句的发展可以看出,早期儿童被动句的结构比较简单,这些简单的句子结构是被动句发展的基础结构,儿童正是以这些结构为基础,运用各种句法手段而实现被动句的发展的。实现句法结构发展的手段主要是扩展、替换和联接[5]。扩展是以基础结构的某一句法成分为中心,把一定的成分附加在中心上,构成原中心成分的扩展式。如在动词前附加修饰成分,在被动句中的名受前附加限定成分等。扩展能增加被动句的结构成分,而且也能使句子的结构层次增多。例如:

(19)我们家鸡嘛,全给黄鼠狼吃掉了。

(20)后来,我们家鸡嘛,全给黄鼠狼吃掉了。

替换是用某些成分去替换基础结构中的某一部分。替换成分与被替换成分性质不同的话,也会使基础结构的性质发生变化。例如:

(21)他给坏蛋打了→他给坏蛋打伤了一条腿。

(22)这手搞破裂→这手搞了个大洞洞。

联接是在基础结构的被动化动词的基础上,接续上新的成分,接续成分同原被动化了的动词一般为顺承逻辑关系。例如:

(23)大蛋给我+我吃大蛋→大蛋给我(我)吃(大蛋)。

(24)书买来+看看书→书买来看看(书)。

联接可以运用删除、合并、提取、添加等手段来实现,从而实现被动句语义和结构的发展。

为了便于表述被动句的句法生成过程,我们把这三种实现被动句句义和结构发展的手段统称为功能“再造”。

三、汉语被动句句法生成模式探讨

根据汉语被动句的演变历史与儿童被动句习得规律给我们的启示,仍然借鉴生成语法的某些术语和精细的句法结构分析方法,尝试以新的思路来探讨解释汉语被动句句法生成模式。

(一)汉语“被”字句的结构表述

根据被动句历时研究和习得研究,短“被”字句是汉语“被”字句中的基本式,而假设长式“被”字句是发挥动词的再造功能,以短“被”字句为中心,通过二次计算生成。据上述探讨,我们可以说,汉语的“被”字句不通过移位生成,而是通过合并生成。由此,我们建立汉语典型被动化的基本表述。

追溯“被”字演变的历史之源,可以看出“被”字从名词到动词,又从动词语法演化为一个表示被动的辅助词。由于“被”在汉语中指示被动的功能十分明显,因此我们认为,“被”字结构中的动词就是被动化了的动词。在理论上,动词的被动化是由动词加被动语素来完成。例如,英语的被动语素是be和过去分词词缀-en,汉语则是“被”字。

我们可以假定汉语的被动化就是通过“被”字与动词词组结合的结果。因为汉语不是曲折形态丰富的语言。所以汉语没有“过去分词词缀”。而且汉语不重形式而重意合。(25a-b)和(26a-b)之间的汉语句式对应比较可以看出,在句子形式上,汉语并不常用与“be”相对应的助词。

(25)a.这朵 花 很 漂亮。

b.This flower is very beautiful.

(26)a.Jack was knocked.

b.杰克被撞了。

因此,汉语动词被动化的结构可以表述为:

(27)……被VP……

(二)长、短“被”字句的生成

汉语“被”字句的演变历史表明,短式被动句早在公元前300年就已存在,远早于长式被动句的出现。因而不能把短式被动句看作是“被”字后名词词组的随意省略而生成。我们认为,短“被”字句是汉语“被”字句中的基本式,而长式“被”字句是发挥动词的再造功能,在短“被”字句初次收敛的基础上,通过二次计算生成的。

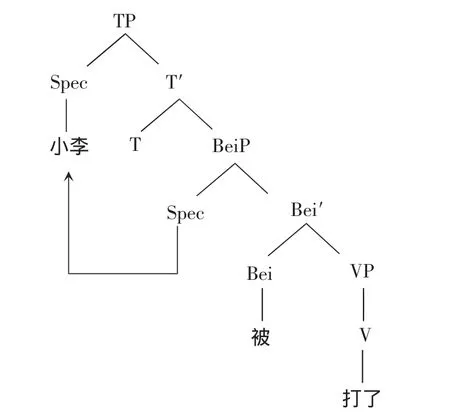

下面我们来看汉语“被”字句中的基本式——短“被”字句的运算过程,以(28)“小李被打了”为例(如图 1)。

图1 汉语短“被”字句“小李被打了”的推导树形图

Bei从词汇矩阵中提出并与动词词组“打了”合并,Bei是功能语类,具有被动化的功能,因此具有被动特征,可以用P-feature来表示,但这种特征并不强,没有力量促使被动对象从动词的宾语处移位至[Spec Bei]的位置。这种弱的被动特征也可能要求有一个NP在它的标志语位置,也可能不要求任何的NP占据它的标志语位置。只有具有客体论元角色的名词性词组才能在[SpecBei]的位置。在例句(28)中,具有客体论元角色的名词性词组“小李”与Bei合并,与功能语类Bei相关的不可解释性特征已消除,运算的第一阶段产生了BeiP。

在随后的运算过程中,T由词汇矩阵中提出,放入词汇次矩阵与BeiP合并。而T的EPP特征要求NP“小李”移至[SpecT]位置。在 NP“小李”经过移位占据[SpecT]位置之后,所有不可解释性特征都被消除,运算的第二阶段到此结束。

汉语的“被”字句是通过合并生成,这比通过移位生成的推导方式节省了一个阶段的运算。语言推导遵循经济性原则,这是语言的共性。对于不重屈折形式变化、更重语义逻辑的汉语来说,这种分析方式更科学、更实际。

关于长“被”字句中“被”字后面的名词,有多种解释方式,大多数观点认为“被”字后面的名词可以随意添加和省略,长、短“被”字句遵循同一种生成模式。正如前文所述,汉语的长、短“被”字句不能简单划一的用同一种模式和理论来解释,“被”字后面的名词也不能认为可以随意添加和省略。短“被”字句是汉语被动句中的基本式,长“被”字句中“被”字后面的名词是动词的性能和特征恢复后,进行功能“再造”的结果。“被”字后面的名词是二次计算选择的N′(N′是用于扩充原有生成式所必须的元素和特征)。触发动词性能恢复和功能“再造”操作可能有它的任意性,或许至少是由于语用机制的触发[7]。动词的性能和特征恢复后(经二次计算),还须二次核查,只有当“再造”后的词汇项满足所有核查后生成式才能收敛。

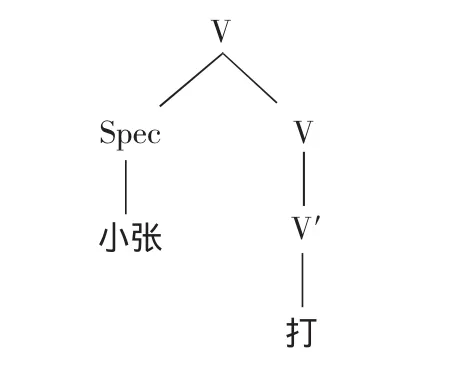

我们以(29)“小李被小张打了”为例,来说明长“被”字句的生成过程。通过一次计算后,得到(28)“小李被打了”。这时所选择合成的N已经用完。如果根据需要不再继续往下计算,(28)应该是合法客体;但是,根据需要计算还可以继续下去。这时,我们还可以再选择一个N′,即计算系统还可以从特征集中选择必要的特征根据词法规则组合成一个N′,再继续往下计算。N′至少包括了“小张”的部分或全部特征。这时,计算系统再经过Merge生成。还须指出的是,在选择N′前,(28)是收敛的客体,具备“初级收敛”的前提。这里的二次计算可以属于功能“再造”,由于语用机制的触发,需要指出施事,语用者需要运用“二次计算”,需要选择N′,即扩充原有生成式所必须的元素和特征。动词“打”的性能和特征恢复,需要选择具有施事论元角色的名词短语来占据它的[SpecV]位置,在选择的N′中,具有施事论元角色的“小张”提出,与V合并,实现了在N′中被赋予的施事论元角色。V的一致性特征得到核查,其不可解释性特征被全部消除。由于动词V的补足语与整个句子的主语相同,根据汉语的音韵规则,为了避免重复可以不加(如图2)。

图2“二次计算”中动词“打”的功能“再造”推导树形图

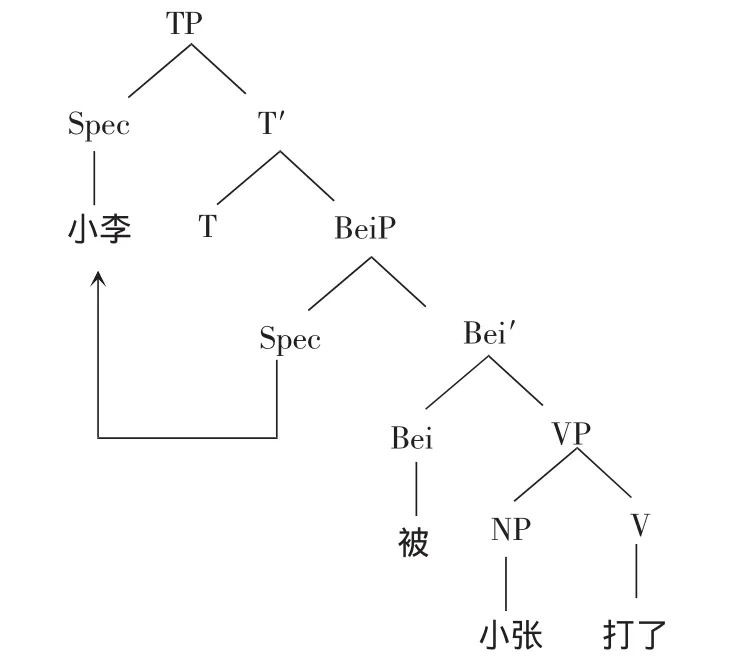

NP“小张”与V“打”组成动词词组VP作为一个整体重新与“被”合并参与被动化,随后的运算与短“被”字句(28)的运算相同(如图 3)。

(三)汉语“被”字句的其它典型结构的生成

(1)名受+被+(名施)+动+(代)+数量(名)

(30)a.小李被打了一拳

b.小李被小张打了一拳

c.小李被小张打了他一拳

图3 VP“小张打”重新参与被动化推导树形图

*d.小李被打了他一拳

(30a-b)中的“一拳”是附加语,是动词“打”发出的动量。(30c)中动词经历了一个功能“再造”的过程。动词已经恢复了本来的性质和特征。在这里,“他”的题元角色不是语迹的题元角色,这意味着NP“他”与前面的“小李”不是共享一个题元角色。它是独立的题元角色,这意味着动词在功能“再造”过程中发生了论元增容。动词已经恢复了本来的性质和特征,即恢复了本来的功能。所以,它需要一个具有施事论元角色的NP占据它的标志语位置,而且不能省略。在选择的N′中,具有受事题元角色的“他”与V合并,使其在词汇矩阵中所赋予的题元角色得到允准。具有施事论元角色的“小张”提出,与V合并,实现了在N′中被赋予的施事论元角色。V的一致性特征得到核查,其不可解释性特征被全部消除(如图4)。动词既然已经恢复了功能,那么当动词的域外论元缺损,二次核查没有完成,导致生成式无法收敛,出现如(30d)这类“错句”。

图4“小李被小张打了他一拳”中动词“打”的功能“再造”推导树形图

经过“二次计算”生成的VP“小张打了他一拳”经核查收敛以后重新与“被”合并参与被动化,直到最后生成TP“小李被小张打了他一拳”。

(2)名受1+被+(名施)+动+(代)+名受2

(31)a.小李被踩伤了一只脚

b.小李被小张踩伤了一只脚

c.小李被小张踩伤了他的一只脚

*d.小李被踩伤了他的一只脚

我们再来看(31)中的例句。“一只脚”和“小李”都是受事,名受1和名受2是整体和部分的关系。(31c)中的“一只脚”前面加了“他的”,形成“他的一只脚”。中心语“的”性能的恢复,经历了一种功能“再造”的过程[7],它需要有NP占据它的[SpecD]的位置来核查中心语“的”的特征。二次计算选择的N′中的“他”具有扩充原有生成式所必须的特征,“他”和“的一只脚”合并构成领属关系。这样,“他的一只脚”的题元角色不能与主语“小李”共享同一题元角色,即产生了论元增容。动词“踩伤”恢复了原有的性能和特征,可以进行二次计算。动词“踩伤”需要一个NP占据它的[SpecV]的位置。在选择的N′中,具有施事论元角色的“小张”提出,与V合并,实现了在N′中被赋予的施事论元角色。动词“踩伤”又需要具有受事论元角色的名词词组“他的一只脚”在它的补足语位置。二次核查后,“小张踩伤了他的一只脚”生成式收敛。动词既然已经恢复了功能,那么当动词的域外论元缺损,二次核查没有完成,导致生成式无法收敛,出现如(31d)这类“错句”。“被”与收敛的生成式“小张踩伤了他的一只脚”合并使VP重新参与被动。

(3)名受1+被+名施+动1+动2+名受2

(32)王五被张三派去追李四了

我们来看此类被动句是怎样通过二次计算,运用动1的“再造”功能扩展而成的。通过一次计算,可以得到“王五被派”。根据需要进行“二次计算”,发挥动1“派”的“再造”功能,选择具有施事论元角色的“张三”与动1“派”合并。动1“派”的补足语与整个句子的主语相同,根据汉语的音韵规则给予省略。此时 “派(王五)”又发挥它“再造”功能中的“联结”功能,发展出“派(王五)”的目的“去追”,而动2“去追”又发挥“联结”功能需要“李四”作它的补足语。“王五”在“王五去追李四”中为施事。发挥“联结”功能中的“合并”功能,“张三派王五”与“王五去追李四”合并,“去追”的施事“王五”同样因与整个句子的主语相同而省略。这样,“联接”功能使句法复杂化,句义精准化了。经过“二次计算”生成的VP“张三派(王五)(王五)去追李四了”经核查收敛以后重新与“被”合并参与被动化,最后生成“王五被张三派去追李四了”。

(4)被+名施+动1+名受

(33)被他这一句话害死了两条性命③

这一结构的被动句是汉语被动句非移位生成的重要佐证。如果“被”含有强烈的“[+被动]”特征,并有力量迫使被动对象移位至其标志语位置,那么我们就无法解释(33)例是什么机制触发被动的对象没有移位。

句法生成过程是与人们的认知心理过程相符的。被动句的发展演变历史和儿童被动句习得顺序的研究表明,汉语被动句并非由主动句移位转换生成。“被”所具有弱的被动特征可能要求有一个NP在它的标志语位置与它合并,也可能像(33)例那样不要求任何的NP占据它的标志语位置。这样,在“二次计算”中,具有受事论元角色的名词词组“两条性命”与动词词组“害死了”合并,而不必因为与主语的重复而省掉。

四、结语

以上我们探讨了汉语被动句的发展演变历史,考察了儿童习得汉语被动句的顺序和心理机制。根据不同领域的研究给我们的启示,提出了符合汉语句法特点的动词被动化理论,汉语动词被动化的基本结构可以表述为:……被VP……。汉语的“被”字句不是通过移位生成,而是通过“纯粹合并”生成。汉语被动句中的动词可以直接参与被动,也可以通过动词的功能“再造”生成复合动词后重新参与被动。这种汉语被动句生成过程的分析符合汉语的语法实际,并且遵循了人类语言推导经济性的原则本质。

语言句法生成模式是人们认知规律的体现,因为我们对于语言在人脑中的运作过程还有待探索,所以我们只能从句法的发展演变历史同儿童句法习得顺序的研究中获取启发,以求探索某一句法结构是怎样生成的。把语言发展研究同句法生成研究结合起来,有利于我们科学实际地反映句法结构的生成过程。

注释:

①1-8例转引自:谷吉梅.《英汉被动结构语法化对比研究》,山东农业大学,2007年版,第56-57页。

②转引自:周国光,孔令达,李向农:《儿童语言中的被动句》,《语言文字应用》,1992年第1期,第39-41页。

③转引自:陆俭明:《有关被动句的几个问题》,《汉语学报》,2004年第2期,第11页。

[1]吴庚堂.“被”字的特征与转换[J].当代语言学,1999,(4).

[2]熊仲儒.汉语被动句句法结构分析[J].当代语言学,2003,(3).

[3]李红梅.《最简探索:框架》下对“被”字结构的再探索[J].现代外语,2004,(2).

[4]谷吉梅.英汉被动结构语法化对比研究[D].山东农业大学,2007.

[5]周国光,孔令达,李向农:儿童语言中的被动句[J].语言文字应用,1992,(1).

[6]周国光.试析汉语被动句的习得机制[J].世界汉语教学,1994,(1).

[7]吴庚堂.汉语被动式与动词被动化[J].现代外语,2000,(3).

[8]Chomsky, N.The MinimalistProgram[M].London:Cambridge MA.:The MIT Press,1995.

责任编辑:关 华

责任校对:孙 飞

Non-movement Theory of Derivation of Bei Structure

Yang Jifeng

In the light of the history of diachronic of Bei structure and the study on the children's acquisition of this structure,and by referring to and creatively applying the theory of verb passivization and Functional Restoration,we try to probe the syntactic derivation of Chinese Bei structure,which is derived by pure merge instead of move.The deriving model for the long and short Bei structures is different due to the lack of common syntactic structures.Other typical patterns of Chinese Bei structure undergo the following derivation:based on the premise of first convergence,new VPs generated by verb's functional restoration through passivization.

Bei structure;pure merge;secondary computation;functional restoration

H159

A

1673-1573(2010)02-0091-06

2010-04-21

鲁东大学基金项目“从最简方案框架下二语习得中普遍语法可及性研究探讨外语教学与学习的有效途径”(W20073701)的阶段性成果

杨吉风(1974-),女,山东烟台人,鲁东大学外语教学部讲师,研究方向为句法学及英汉对比。