我国区域性经济规划确立的战略背景和战略选择

2010-09-06黄世贤

□黄世贤

(中共江西省委党校,江西南昌 330003)

我国区域性经济规划确立的战略背景和战略选择

□黄世贤

(中共江西省委党校,江西南昌 330003)

“十一五”后期,国务院批准的区域性规划是我国主体功能区布局基本形成的重大举措,是国家总体战略的具体化,也是制定“十二五”规划的重要依据。区域经济规划的核心就是区域分工,分工的指导思想和基本原则都在于符合时代发展要求,实现全面协调可持续发展。实施区域经济规划的重要前提是建立规范的区域政策体系。

区域经济规划;区域经济规模;区域政策体系

“十一五”后期,区域性规划上升为国家层面的已逾 20个,为下一个五年加快转变发展方式,提高发展的全面性、协调性、可持续性,实现经济社会又好又快发展,作出了重大区域战略布局。官员和学者对区域经济规划的“热度”给予了不同程度的关注,地方官员更多的是从中央政策安排来看待区域经济规划能够带来的机遇;而有学者则担忧在行政分割严重的情况下由政府“拿捏”在一起的组合很可能出现“挂羊头卖狗肉”。无论是官员的想法还是学者的考虑,都应该引起我们的冷静思考。

一、战略背景

改革开放 30多年来,我国经济以年均 9.8%的速度持续快速发展起来,创造出世界经济发展史上持续时间最长、增长率最高的“经济奇迹”。但在“经济奇迹”背后,问题不少。十七大指出了8大问题,其中之一就是:“城乡、区域、经济社会发展仍然不平衡”。

中国改革开放以来,30多年的经济增长是在一个一个行政区域内实现的。自 1985年2月开设珠江三角洲为经济开放区,连同长江三角洲、环渤海经济圈已成为我国经济发展的三大主力军。东部地区国内生产总值在全国占绝对优势,占全国的比重一直保持在 50%以上,2008年占到全国的 54.3%,人均 GDP相当于全国平均水平的 1.63倍,农村居民人均纯收入为全国平均水平的 1.45倍,城镇居民可支配收入是全国平均水平的 1.29倍,地方财政收入占全国地方财政收入总和的58.4%。而中部地区经济总量在全国所占比重为19.3%,人均仅相当于东部地区的 46.1%、全国的75.2%,城镇居民人均可支配收入及农村居民人均纯收入仍处于较低水平,两者均相当于全国平均水平的 85%左右,地方财政收入占全国的15.4%。西部地区经济总量占全国比重总体上呈下降态势。2008年占全国的比重 17.8%,人均GDP是全国平均水平的 69.8%、东部的 42.8%,城镇居民人均可支配收入相当于全国平均水平的85%左右,农村居民人均纯收入相当于全国的67%左右,地方财政收入占全国地方财政收入总和的18.1%。2008年东北地区 GDP占全国的比重为 8.6%,人均 GDP相当于全国平均水平的114.2%,城镇居民人均可支配收入为全国平均水平的 83.1%,农村居民人均纯收入是全国平均水平的 1.05倍,地方财政收入占全国的 8.2%。[1]

数据是枯燥的。神州五号遥拍我国大陆的夜景照片引起我们的莫大兴趣。人们发现祖国东南沿海灯光密集,尤以京津冀、长三角和珠三角为最,及至中部地区则灯光显得逊色许多,至于西部地区则基本上暗淡无光。有人调侃,看一个地方的发展程度,白天看堵车,晚上看灯光。我国大陆的景观对比,标明了我国经济增长空间布局结构从沿海向内陆的梯度分布走势。

如果说 30多年来中国“经济奇迹”是“中国发展模式”的成功,这种模式无疑是大投入大出口。东部地区靠优越的区域条件和政策倾斜,优先获得了投入和出口的条件,带动了中国的高速发展,引来了世界瞩目。那么在建国 100周年时的未来40年,建设一个繁荣富强安定的现代化中国应该走什么路?以资源消耗和环境退化为代价赢得经济增长,显然不符合现代经济社会发展的需要;靠成为世界的“生产车间”或“生产线”来根本解决中国的结构性矛盾和深层次问题同样是不现实的。

21世纪以来,尤其是金融危机后,世界各国在应对金融危机、推动经济复苏中,启动以新能源为代表的科技创新的经济增长引擎。发达国家在更大规模上配置资源、开拓市场、更新技术,通过新一轮技术革命带来的能源结构的调整和产业结构的调整,寻找经济增长的突破口。中国作为一个尚未完成工业化及城市化进程的发展中国家,面对可持续发展带来的严峻挑战,面对来自世界经济的结构转变和市场要素的重新配置,如何构筑区域经济新的竞争优势和发展平台,为未来赢得更大的发展空间和机遇?十六大首次提出,要“加强东、中、西部交流和合作,实现优势互补和共同发展”。十六届三中全会明确要求,统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。十七大鲜明提出科学发展观,建立“城乡、区域协调互动发展机制和主体功能区布局基本形成”的格局。中国最大的优势是国内市场,这是全面建设小康社会最基本的经济基础。从全国区域经济发展态势看,我国东部经济在国际金融危机的冲击下,“外向型”经济遭到了 30多年来最大的打击,暴露出核心竞争力不足、抗风险能力弱、国际市场依赖度高、自主创新能力不强等问题。而中西部地区和欠发达地区的发展在接受沿海地区及发达国家产业转移中亟待改善投资环境、进行产业选择、实现土地集约利用、生态环境不断改善、避免重蹈先发展地区的覆辙。三大地区的问题要靠联动发展来解决。从全国区域经济发展战略看,在发达地区和城市市场消费需求日趋饱和的今天,中国市场长期迅速扩大的主要希望在广大的中西部地区和欠发达地区。从这个意义上说,中西部和农村地区的经济发展和市场开拓,成为发达地区能够在较长时期内重新实现快速增长的一个条件。而从经济发展规律来看,东、中、西三大地区发展不平衡的矛盾要靠中西部大发展来解决。

因此,从“九五”开始,国家陆续出台了一系列促进区域发展的战略。从上世纪 90年代末提出西部大开发,到振兴东北老工业基地和 2005年提出“中部崛起”,加上从改革开放以后逐渐形成的支持东部率先发展的战略,构成了国家区域发展的基本内容,十六届六中全会首次归纳为“区域发展总体战略”,十七届四中全会中概括为“国家总体战略”。我国地域范围广阔、地理差别明显、资源禀赋不同,西部大开发战略就涉及到 12个省市区,且发展差异巨大。为了使国家总体战略能够更好地落到实处,产生更大的成效,针对不同的地方和不同的发展情况,按照形成主体功能区的要求,完善区域政策,调整经济布局,确立区域经济发展规划。目的就是通过区域规划手段,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带,将科学发展观贯彻于区域规划之中。

二、战略布局

十七大以后,尤其在 2008年金融危机对中国的影响开始显性化后,我国加快了区域经济发展战略的布局。就我国区域经济规划出台的时间,本文以 2009年为界,前后分为两个阶段:

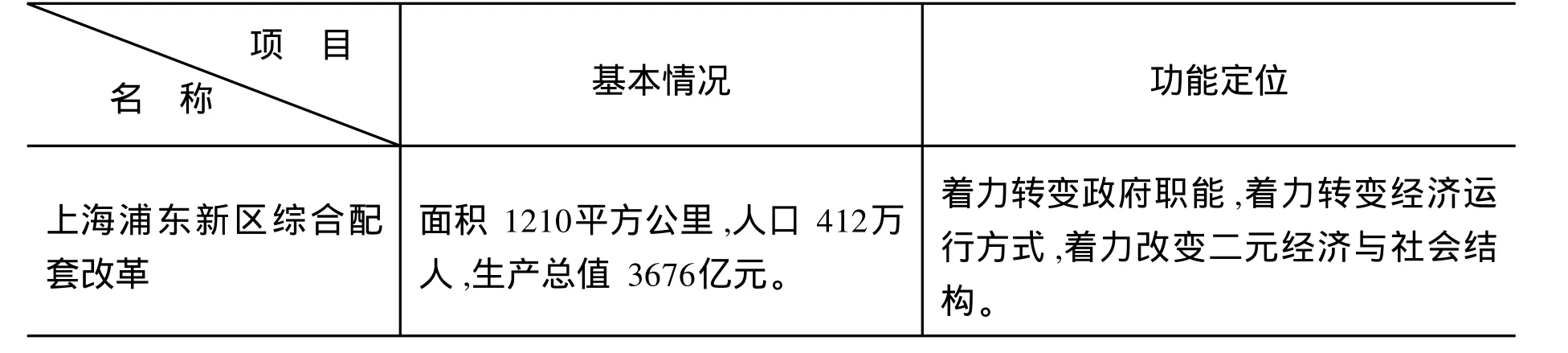

第一个阶段:2009年之前我们称之为试验阶段。2005年6月,国务院批准上海浦东新区进行综合配套改革;2006年5月,批准天津滨海新区为综合配套改革试验区;2007年上半年,批准成都和重庆设立统筹城乡综合配套改革试验区;2007年下半年,批准武汉城市圈和长株潭城市群为两型社会建设综合配套改革试验区;2008年初批准广西北部湾经济区发展规划。

这一阶段的规划特点非常鲜明,关键词就是“试验”与“改革”。进入新世纪新阶段,我国发展呈现出一系列新的阶段性特征,深刻把握我国发展面临的新课题新矛盾,是全面建设小康社会不可回避的重大问题。解决新课题新矛盾需要艰辛探索,摸着石头过河,通过改革试点的先试先行,形成示范、辐射 、带动效应。因此,中央在这阶段对出台区域规划非常慎重,充分考虑区域发展基础和条件。像浦东开发开放 15年来,已基本奠定了在长三角乃至全国的经济龙头地位。但开发开放之初所享受的国家优惠政策即将全面到期,浦东下一步如何发展至关重要。国务院批准浦东新区成为综合配套改革试点区,唯一给的就是“先行先试”的权力。浦东新区把经济体制改革与其他方面改革结合起来,再次成为中国改革的领头羊。设立城乡统筹综合配套改革试验区是加快改变城乡二元结构体制机制的需要,是探索构建和谐社会体制的需要,也是探索中西部地区发展模式的需要。成都和重庆两市在统筹城乡规划、健全基层自治组织、统筹城乡产业发展,以及建立城乡统一的行政管理体制、覆盖城乡的基础设施建设及其管理体制、城乡均等化的公共服务保障体制、覆盖城乡居民的社会保障体系、城乡统一的户籍制度等方面已全面启动,为全国各地推进统筹城乡发展提供了借鉴。

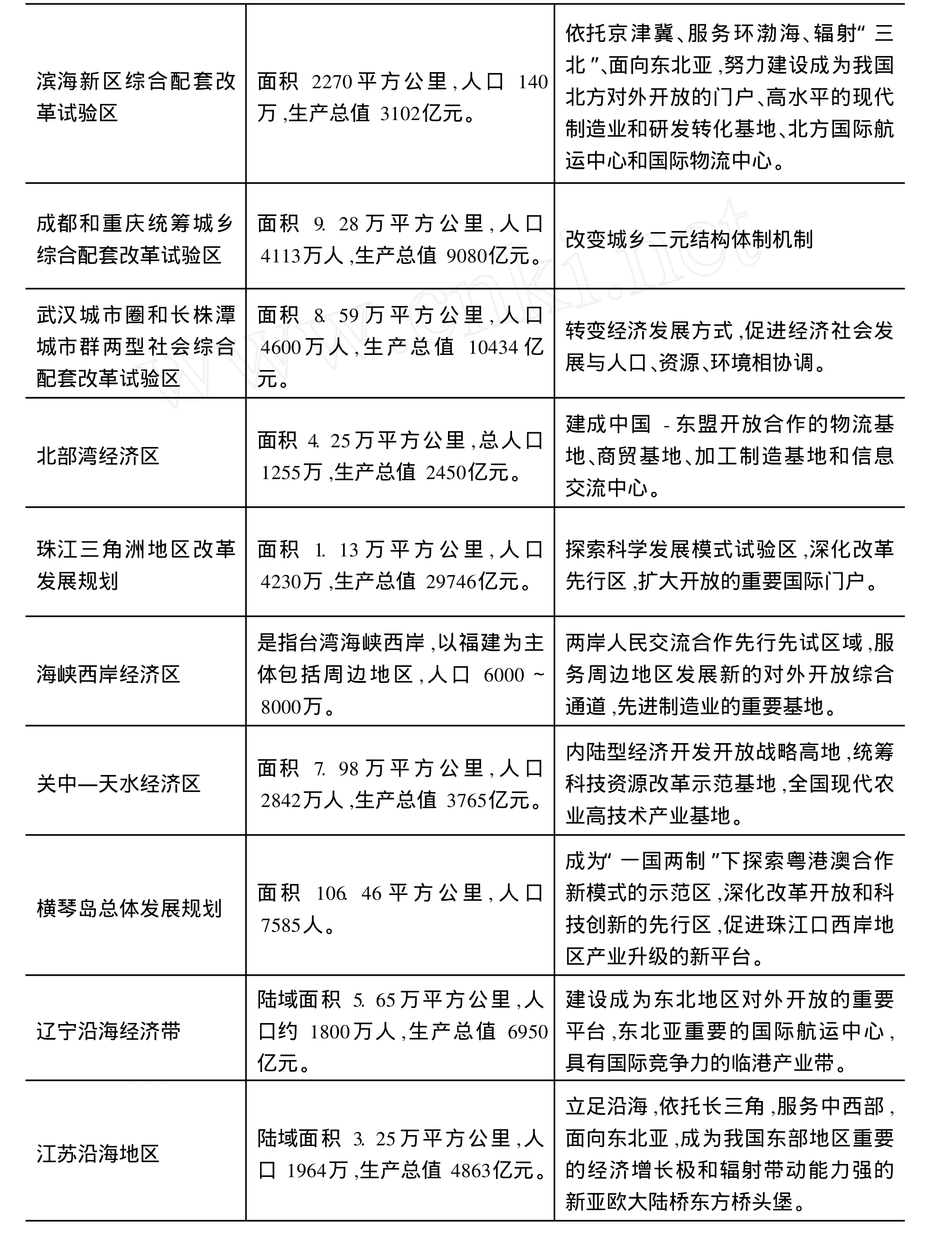

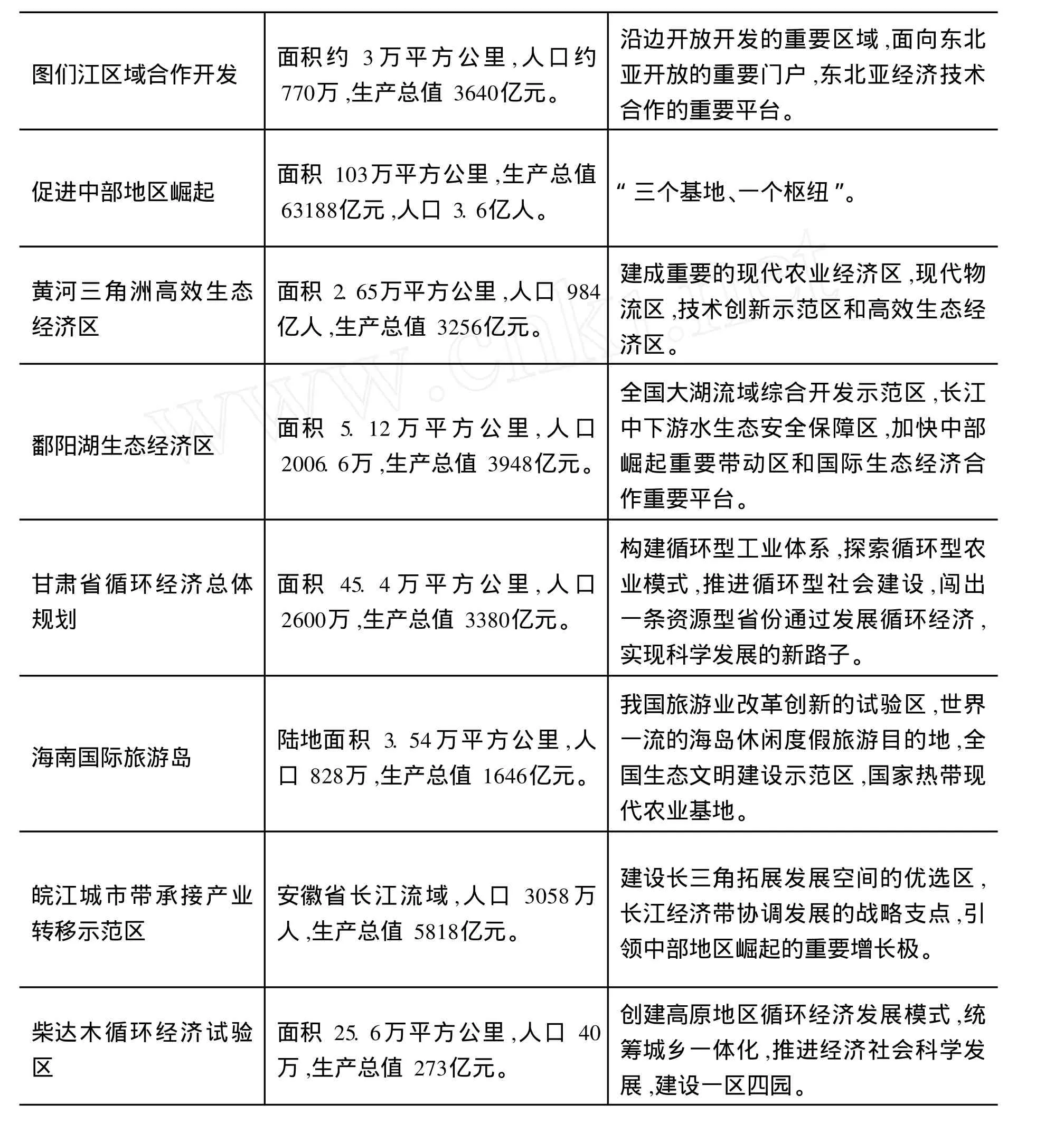

第二个阶段:2009年以后 (含 2009年)为推进阶段。这个阶段的主题非常突出,就是“发展”与“转型”。从 2009年初的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》,到年底《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,这年国务院先后批准了 12个区域发展规划。其他的包括《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》、《关中―天水经济区发展规划》、《横琴岛总体发展规划》、《辽宁沿海经济带发展规划》、《江苏沿海地区发展规划》、《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区》、《促进中部地区崛起规划》、《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》、《鄱阳湖生态经济区规划》、《甘肃省循环经济总体规划》。2010年年初又出台了《皖江城市带承接产业转移示范区规划》和《青海省柴达木循环经济试验区总体规划》等。至此,我国区域规划涵盖了全国所有地区,新的区域经济版图也逐渐成型。

近期我国重要区域经济发展规划表

滨海新区综合配套改革试验区面积 2270平方公里,人口 140万,生产总值 3102亿元。依托京津冀、服务环渤海、辐射“三北”、面向东北亚,努力建设成为我国北方对外开放的门户、高水平的现代制造业和研发转化基地、北方国际航运中心和国际物流中心。成都和重庆统筹城乡综合配套改革试验区面积 9.28万平方公里,人口4113万人,生产总值 9080亿元。 改变城乡二元结构体制机制武汉城市圈和长株潭城市群两型社会综合配套改革试验区面积 8.59万平方公里,人口4600万人,生产总值 10434亿元。转变经济发展方式,促进经济社会发展与人口、资源、环境相协调。北部湾经济区 面积 4.25万平方公里,总人口1255万,生产总值 2450亿元。建成中国 -东盟开放合作的物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心。珠江三角洲地区改革发展规划面积 1.13万平方公里,人口4230万,生产总值 29746亿元。探索科学发展模式试验区,深化改革先行区,扩大开放的重要国际门户。海峡西岸经济区是指台湾海峡西岸,以福建为主体包括周边地区,人口 6000~8000万。两岸人民交流合作先行先试区域,服务周边地区发展新的对外开放综合通道,先进制造业的重要基地。关中―天水经济区 面积 7.98万平方公里,人口2842万人,生产总值 3765亿元。内陆型经济开发开放战略高地,统筹科技资源改革示范基地,全国现代农业高技术产业基地。横琴岛总体发展规划 面积 106.46平方公里,人口7585人。成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区,深化改革开放和科技创新的先行区,促进珠江口西岸地区产业升级的新平台。辽宁沿海经济带陆域面积 5.65万平方公里,人口约 1800万人,生产总值 6950亿元。建设成为东北地区对外开放的重要平台,东北亚重要的国际航运中心,具有国际竞争力的临港产业带。江苏沿海地区 陆域面积 3.25万平方公里,人口 1964万,生产总值 4863亿元。立足沿海,依托长三角,服务中西部,面向东北亚,成为我国东部地区重要的经济增长极和辐射带动能力强的新亚欧大陆桥东方桥头堡。

图们江区域合作开发 面积约 3万平方公里,人口约770万,生产总值 3640亿元。沿边开放开发的重要区域,面向东北亚开放的重要门户,东北亚经济技术合作的重要平台。促进中部地区崛起 面积 103万平方公里,生产总值63188亿元,人口 3.6亿人。 “三个基地、一个枢纽”。黄河三角洲高效生态经济区面积 2.65万平方公里,人口 984亿人,生产总值 3256亿元。建成重要的现代农业经济区,现代物流区,技术创新示范区和高效生态经济区。鄱阳湖生态经济区 面积 5.12万平方公里,人口2006.6万,生产总值 3948亿元。全国大湖流域综合开发示范区,长江中下游水生态安全保障区,加快中部崛起重要带动区和国际生态经济合作重要平台。甘肃省循环经济总体规划面积 45.4万平方公里,人口2600万,生产总值 3380亿元。构建循环型工业体系,探索循环型农业模式,推进循环型社会建设,闯出一条资源型省份通过发展循环经济,实现科学发展的新路子。海南国际旅游岛 陆地面积 3.54万平方公里,人口 828万,生产总值 1646亿元。我国旅游业改革创新的试验区,世界一流的海岛休闲度假旅游目的地,全国生态文明建设示范区,国家热带现代农业基地。皖江城市带承接产业转移示范区安徽省长江流域,人口 3058万人,生产总值 5818亿元。建设长三角拓展发展空间的优选区,长江经济带协调发展的战略支点,引领中部地区崛起的重要增长极。柴达木循环经济试验区面积 25.6万平方公里,人口 40万,生产总值 273亿元。创建高原地区循环经济发展模式,统筹城乡一体化,推进经济社会科学发展,建设一区四园。

在所有规划中,国土面积最大的是《促进中部地区崛起规划》,包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省,国土面积 103万平方公里,2008年实现地区生产总值 63188亿元,占全国的 19.3%,年末总人口 3.6亿人。而国土面积最小的是《横琴岛总体发展规划》,土地总面积只有 106.46平方公里,岛内人口 7585人。除《甘肃省循环经济总体规划》规划期至 2015年外,其他均至十七大确立的全面实现小康社会的 2020年。

纵观目前出台的区域经济规划,包括以下核心内容:

1.调整经济布局,形成产业分工。区域经济规划的核心就是区域分工,劳动地域分工是社会分工的空间表现,经济区的形成与发展是和劳动地域分工联系在一起的。马克思提出分工“是政治经济学的一切范畴的范畴”。[2]P304他在《共产主义原理》中还指出:“通过消除旧的分工,通过产业教育、变换工种、所有人共同享受大家创造出来的福利,通过城乡的融合,使社会全体成员的才能得到全面的发展。”[2]P243因此,我国已出台的区域规划旨在明确区域功能定位和发展方向。如《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》对珠三角地区的战略定位是:探索科学发展模式试验区,深化改革先行区,扩大开放的重要国际门户,世界先进制造业和现代服务业基地,全国重要的经济中心。发展方向是:率先基本实现现代化,基本建立完善的社会主义市场经济体制,形成以现代服务业和先进制造业为主的产业结构,形成具有世界先进水平的科技创新能力,形成全体人民和谐相处的局面,形成粤港澳三地分工合作、优势互补、全球最具核心竞争力的大都市圈之一。《鄱阳湖生态经济区规划》围绕“两区一带”的基本功能,即湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区,确立了“三区一平台”的总体定位,即全国大湖流域综合开发示范区、长江中下游水生态安全保障区、加快中部崛起重要带动区和国际生态经济合作重要平台。根据功能分区和战略定位,提出了着力构建“四大支撑体系”、重点打造“十大产业基地”的发展方向,即着力构建安全可靠的生态环境保护体系、调配有效的水利保障体系、清洁安全的能源供应体系、高效便捷的综合交通运输体系;重点建设区域性优质农产品生产基地,生态旅游基地,光电、新能源、生物及航空产业 (高新技术产业)基地,改造提升铜、钢铁、化工、汽车 (传统产业)基地。

2.突出区域合作,形成经济圈和经济带。我国实施区域规划的目的,就在于遵循市场经济规律,突破行政区划界限,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带。我们原来的“区域经济”实质上是“行政经济”,因而外国客商感言:中国的省与省之间在贸易关系处理上,甚至比欧洲国与国之间还难。一个特定区域,不论其位于东部、中部还是西部,都具有优势与劣势,都面临机遇与挑战,都和周边地区存在竞争和合作关系。以往那种简单以行政区域来划分经济发展圈,各自为政,已经不能满足长期的经济发展需要。新经济地理理论认为,经济要素的自由流动及流动方向并非像新古典增长理论所假设的那样,仅受由稀缺性所决定的价格影响,除此之外,还受制度性障碍以及其他因素的影响。政府的政策和制度会影响要素的流动方向,不同的区域政策和制度,会导致区域的不同发展。新经济地理理论较好地诠释了区域经济合作现象。出台的所有规划均突出了区域合作,以行政管理体制改革为突破口,打破简单的行政区域划分,重新布局各地的第一、二、三产业,谋划地区经济发展,实现跨地区经济发展。有的规划涵盖了几个行政省份的区域合作,如海峡西岸经济区是以福建为主体,范围有浙江南部、广东北部和江西部分地区;有的跨越了两个省级行政区,如关中—天水经济区,包括陕西省的关中地区和甘肃省的天水所辖行政区域,同时直接辐射到其他一些地区。辽宁沿海经济带规划在空间布局优化方面,进一步提升大连核心地位,强化大连 -营口 -盘锦主轴,壮大渤海翼 (盘锦 -锦州 -葫芦岛渤海沿岸)和黄海翼 (大连 -丹东黄海沿岸及主要岛屿),强化核心、主轴、两翼之间的有机联系,形成“一核、一轴、两翼”的总体布局框架。

3.增强发展协调性,实现全面协调可持续发展。胡锦涛同志提出,要增强发展协调性,努力实现经济又好又快发展。“协调性”,也就是和谐社会建设在经济发展中的反映,而区域协调发展、人与自然的和谐发展则是当中内在和必然的要求。长期以来,我们更多地关注“时间维度”,而忽视“空间问题”,抽离了空间差异,导致了一系列深层次的经济问题越积越多。对城乡、区域发展的严重失衡,我们总是以新古典经济增长理论中的经济增长水平或增长速度趋同论为基础,认为经过一定时间后,发展差距将趋于收敛。但实际上差距未见普遍缩小,反有进一步扩大的趋势。区域规划虽然是一定地理空间的规划,但空间规划的重要内容是通过空间布局优化推进各区域互补协调发展。十七大明确将“生态文明”写入政治报告。“先污染后治理”显然不符合当今趋势,而单纯的生态建设和保护,很可能出现“贫困恶性循环”。从区域经济规划看,在标题中直接提出“生态经济”的有 2个,一个是《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》,一个是《鄱阳湖生态经济区规划》。鄱阳湖生态经济区规划的关键词是探索生态与经济协调发展的新路子、探索大湖流域综合开发的新模式。而《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》重在开创高效生态经济发展新模式,解决的是保护环渤海和黄河下游生态环境问题,也可以说是探索大海大河流域综合开发的新模式。其他区域规划也把保护生态环境、坚持可持续发展作为重要内容。

三、战略选择

从批准的区域规划来看,规划中给予的优惠政策并不多,何况现在是普惠制了,许多政策存在边际效益递减。因此,规划的获批这只是走了一小步,更艰巨的路还在后面。当前一个重要的前提是建立规范的区域政策体系,这也是实施区域经济规划的战略选择。

(一)建立以发展方向为指导的产业政策。随着规划上升为国家层面,区域内原来的产业政策已不适应区域新的要求。因此,要按照规划的发展方向,确定发展重点,出台新的产业促进政策。新的产业政策应具有以下几个方面的鲜明特点:一是从投资向提升转变。许多地方的经济是总量问题,但更是结构问题。在过去的几十年里,我们面临的任务是产业扩张,也就是大家说的“粗放型”发展。一直找不到突破口。现在有了,就是要以经济区规划建设为主线,推进发展方式转变。因为经济区规划基本属于增量,有着高起点发展的特征。产业政策可从抑制产能过剩和培育新兴产业两方面入手,促进产业结构优化升级,积极发展对经济增长有突破性重大带动作用的战略性产业,加大运用新技术改造和提升传统产业力度,推进节能减排,加快建设资源节约型、环境友好型社会。二是从趋同向差异转变。产业结构趋同化是我国经济发展中存在多年的结构问题和区域问题。目前我们的产业集中在低端链条上做文章,也就是在一个产业的“技工贸”三个环节中的“工”这一段下功夫最多,而“技”与“贸”都远不如人家,这就必然造成产业同构,这也成为我们的“致命软肋”。要根据自己的产业特点和区域优势,制定产业促进政策,围绕“三个重点”(区域重点产业、重点招商地区和重点龙头企业),引导外资和民间资金以产业链为纽带构筑差异发展。三是从分散向集聚转变。空间聚集是导致区域发展的基本因素。马克思说过:“任何新的生产力,只要它不是迄今已知的生产力单纯的量的扩大,都会引起分工的进一步发展”。[3]P25要在“低端产业”中产生“新的生产力”,关键是要形成集聚,通过集聚拉长产业链,就是说要从附加值方面考虑“分工的进一步发展”。产业政策要引导区域引进集聚能力强、带动效应大、延伸配套好的重大项目,实现承接产业转移与结构优化同步。当然,形成产业合理分工的局面,实现差异化发展,促进产业升级要靠市场来调整。但以各区域经济规划的发展方向为指导完善产业政策,必将加快调整步伐。

(二)建立以区域一体化为目标的协作政策。当前主要是建立区域横向平行关系的协作政策,关键是解决好既分工又合作的机制。就是要以建立区域性联合推动机制为手段,加强与周边地区市场对接,消除区域合作的各种障碍,打破地区封锁,规范市场经济秩序,健全统一开放、竞争有序的现代市场体系,促进生产要素合理流动和资源优化配置,实现资源优势互补、产业合理分工、基础设施协同共建制度。实现区域经济一体化的突破口是建立一个公共资源统一交易的平台。区域发展不平衡是制约区域经济一体化的瓶颈,而造成区域发展不平衡的一个重要原因就是资源约束式制度的缺失。中西部地区许多资源的滥采滥伐直至被耗竭,使资源的经济回报得不到最大化。孟德斯鸠说过,“无产权处无公正”。如果公共资源属于任何人又不属于任何人,也没有任何动因激励人们去保护资源,这种“开放式制度的悲剧”就不可避免。只要稀缺的资源继续免费使用,区域差距就会一直扩大下去。因此,一些生产要素价格,如土地、资源等,要实行有偿使用原则,将开发利用权逐步推向市场,将其收益再投入资源开发业。同时要尽快建立解决跨地区经济贸易纠纷的司法制度。建立以区域一体化为目标的协作政策,还必须建立纵向垂直关系的协作政策,解决好事权与财权、人事权与决策权的配置机制。发挥地方组织协调作用,建立规划区协调机制,建立健全规划区内和规划区外以及省市县三级协调机制,牢固树立“一盘棋”思想,既各司其职、各负其责,又相互支持、密切合作。

(三)建立以功能定位为内容的评估政策。实施分类绩效考核评估体系,对各主体功能区分类管理的绩效进行评价和政绩考核评估,彻底改变传统的一味追求 GDP增长的经济发展模式和地方政府政绩考核体系。对优化开发区域,要强化经济结构、资源消耗、自主创新等的评价;对重点开发区域,要综合评价经济增长、质量效益、工业化和城镇化水平等;对禁止开发区域,主要评价其生态环境保护的要求;对限制开发区域,要突出生态环境保护的评价,弱化经济增长、工业化和城镇化水平的评价。建立体现科学发展的政绩考评机制,将提升经济发展质量、保护生态环境作为领导干部考核的重要内容,逐步实现从单纯追求经济增长向注重生态与经济协调发展的转变。同时,进一步完善公众参与和民主监督机制,做好规划及相关信息的公开工作,建立规划实施情况定期公告制度,保障社会公众通过法定程序和渠道参与规划的实施和监督。

[1]国家统计局.2009年中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2009.

[2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第 47卷[M].北京:人民出版社,1972.

[3]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第 1卷 [M].北京:人民出版社,1995.

The Strategic Context and Choices of Regional Econom ic Plann ing of Our Country

HUANG Shi-xian

(Party School of the CPC Jiangxi Provincial Comm ittee,N anchang,Jiangxi330003,China)

During the latter period of the 11th Five-year Plan,the regional economic plans approved by the State Council recently are importantmeasures for the for ming ofmain functional zones of our country,the crystallization of the overall strategy of the country,and also the important basis for drawing the 12th Five-year Plan.The core of regional economic planning is regional division of labor,and the guideline and basic principles of this division of labor are conforming to the requirementsof developmentof the times and realizing all-around,harmonious and sustainable development.An important precondition for carrying out regional economic plan is to establish nor malized regional policy system.

regional economic planning;regional economic scale;regional policy system

F120.4

A

1674-0599(2010)06-0080-08

(责任编辑:廖才茂)

2010-09-15

黄世贤 (1957—),男,江西南丰人,中共江西省委党校经济研究所所长,研究员,研究方向为区域经济学。