数字环境下科学交流模型的分析与评述

2010-09-05孙玉伟

□孙玉伟

数字环境下科学交流模型的分析与评述

□孙玉伟

详细介绍数字环境下国外具有代表性的几种科学交流模型,包括Hurd模型、Søndergaard模型、SCLC模型、arXiv的路径模型。在此基础上,从研究角度、研究内容、研究方法、研究的深度和广度方面对4个模型进行对比分析和客观评述,指出4个模型的不同点和共同之处,最后对数字时代科学交流模型的进展做出展望。

数字化 科学交流模型 开放获取

从米哈伊洛夫在1976年出版的《科学交流与情报学》提出科学交流包括正式和非正式交流过程[1]以来,国外一些有代表性的数字化科学交流模型也相继提出。近年来随着开放获取运动的开展,科学交流的模式也发生了巨大变化,基于开放获取的数字化科学交流模型也在蓬勃发展之中。

1 国外几种数字化科学交流模型的介绍

1.1 Garvey-Griffith模型的数字化改进 ——Hurd模型

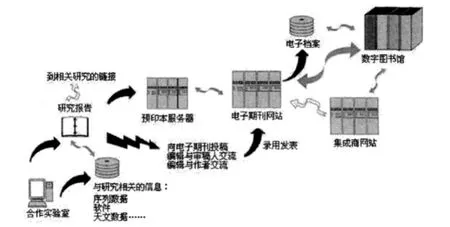

20世纪70年代,社会学家William Garvey和Belver Griffith断言:“交流是科学的本质”[2],并基于心理学领域的研究提出了科学交流模型——Garvey—Griffith模型[3],此模型描述了科学交流从原始的研究到研究成果发布的详细过程,在时间跨度上,不同的学科会有所不同,但本质核心的阶段是通用的。考虑到数字环境对科学交流带来的变化,美国学者Julie M.Hurd从20世纪90年代针对互联网上出现的电子邮件、列表服务器以及电子出版物等数字化要素,重新对Garvey—Griffith模型提出的科学交流过程进行数字化改进,并于2004年把互联网上出现的自存档和机构库也纳入思考范围,提出了2020的学术交流模型[4],称为Hurd模型,如图1所示。

Hurd模型将数字信息链中出现的一系列现象纳入了思考范围:Internet上预印本服务器和机构仓储库的增多;集成商在数字图书馆与出版商之间发挥越来越大的作用;电子档案长期保存的需求。并基于以下假设:第一,科学研究的实施是基于合作的,而不是个人行为;第二,研究报告的内容包括研究结果和支持研究的隐含信息;第三,所有与研究相关的成果都以数字形式发布。

图1 科学交流模型:2020年

此模型描述了学术文章生命周期的多层次信息链的集成[5],从生命周期的最后端往前集成:大规模的电子档案将担负长期保存各种数字图书馆馆藏的功能;数字图书馆从多个集成商获取数字资料;集成商本身包括来自电子期刊的内容;电子期刊以来自不同的预印本服务器发布的资料为基础;预印本和电子期刊发布的资料来自大量的合作实验室或者个人作者。

1.2 UNISIST模型的数字化改进——Søndergaard模型[6]

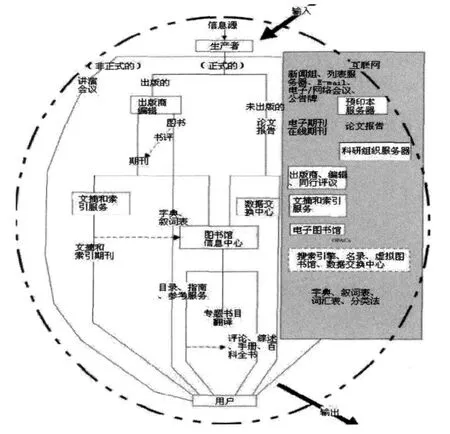

UNISIST是科技信息领域一个政府间的合作项目,而 UNISIST模型是联合国教科文组织(UNESCO)和国际科学联盟理事会(ICSU)合作四年的成果[7]。UNISIST模型基于文献的分类将科学交流中的信息分为三类:一次信息源、二次信息源、三次信息源;科学交流的参与者包括:信息生产者、使用者、信息中介;并通过三种渠道交流科研成果:非正式交流渠道、正式交流渠道、表单渠道。UNISIST模型为科学交流的进一步研究提供了通用框架模型。

由于UNISIST模型的提出没有考虑到互联网给科学交流带来的变化以及不同学科领域科学交流的差异,Fjordback Søndergaard等人对 UNISIST模型进行修改和升级,于2003年提出Søndergaard模型[8],分为三个子模型:①基于互联网的学术交流模型;②反映数字交流和传统交流并适用于一切学科领域的通用科学交流模型;③反映学科差异并适用于某一具体学科领域的学科交流模型,如图2所示。在不同的学科,预印本的作用差异是比较大的,高能物理学科的预印本在科学交流过程中的作用,就比预印本在化学和药理学科研过程中发挥的作用大得多。可以将Søndergaard学科交流模型看作是三个子模型的综合,因为此模型既反映了互联网给传统科学交流带来的变化又考虑了不同学科科学交流的差异。

图 2 Sø ndergaard学科交流模型

在Søndergaard学科交流模型中,非正式交流要素包括传统的讲演会议和基于互联网的新闻组、列表服务器、E-mail、电子/网络会议、公告牌。正式交流要素包括:传统的已经出版的正式出版物和未正式出版发行的论文报告以及基于互联网的电子期刊、在线期刊、科研组织服务器上未出版的论文报告、预印本、电子图书馆、搜索引擎、虚拟图书馆等。从科学交流的要素分析,Søndergaard模型加入了数字科学交流要素,充分考虑了数字环境中新技术的应用。Søndergaard等人基于20世纪90年代倡导的领域分析(Domain-Analytic)方法,创建了学科模型,将Søndergaard通用模型用椭圆包括起来,以表示特定学科领域的科学交流,输入和输出表示某一特定学科领域是开放的,它与其他学科领域能够互相依存,相互重叠,并融合于整个自然科学、社会科学和人文科学之中。Søndergaard等人引入地理维度和时间维度,以地理维度来说明不同的国家和地区有不同的学术交流传统,相同的学科在不同的国家受瞩目的程度不同,从而影响科学交流;而时间维度是借鉴Garvey-Griffith模型关于科学交流周期的思想来修正Søndergaard模型。

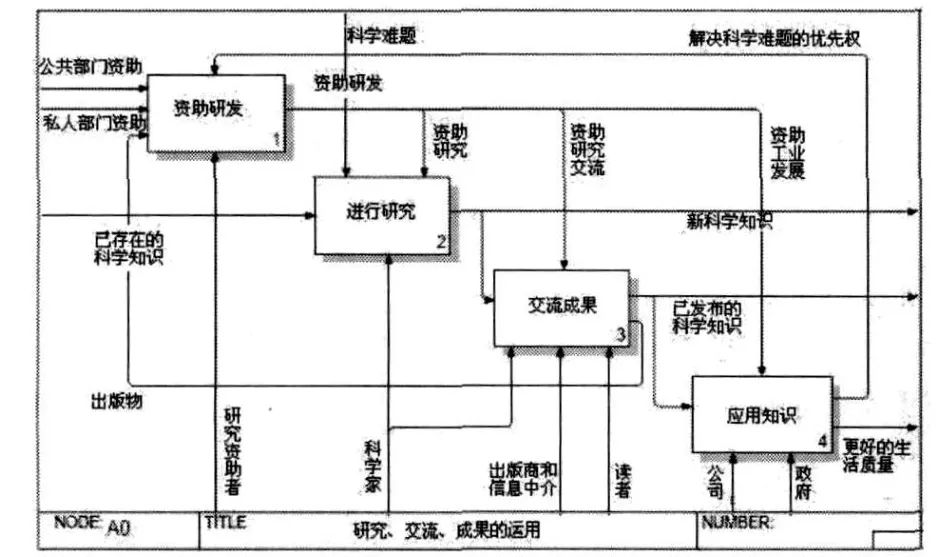

1.3 科学交流的生命周期模型——SCLC模型及其扩展[9]

科学交流的生命周期模型(SCLC模型)是2000-2006年欧盟资助的科学信息交流自组织机构库建设(SciX)和芬兰科学院资助的开放科学交流(OACS)两个项目的部分研究成果,由芬兰的B.-C.Björk于2005年提出 SCLC模型的第三版,图 3是SCLC模型众多图表中的A0综合图表,用于理解科学交流的层次结构具有重要意义。此模型利用制造业中的企业流程再造模型方法IDEF0建立,目的是为政策制定者提供了一个详细的路线图,涵盖从开始研究到应用研究成果再到改善日常生活的整个科学交流价值链。SCLC模型包括正式和非正式交流以及原始数据的出版,并重点关注以下几点:传统的同行评议期刊的出版索引过程;读者发现以及获取文献的一系列活动;互联网上出现的新的交流方式,如开放获取期刊和电子预印本文库等。

SCLC模型的整个过程包括用5个大的要素来描述:活动 、输入、输出、控制、机制,其中活动包括 4个阶段:资助研发、进行研究、交流成果、应用知识,这4个阶段分别有相应的输入、输出、控制、机制。4个阶段中的任何一个子活动又可以分解为不同的子阶段,并有相应的输入、输出、控制、机制作用于子阶段,以此类推,构成等级式的图表。如图3是所有图表中的A0综合图表,其中的“资助研发1”阶段又可以有A11、A12……阶段,A11又可以有A111、A112……。目前的版本(Version 7.0)包括:53个图表,190个活动,并处于不断完善之中。2008年,由英国的联合信息系统委员会(JISC)资助的澳大利亚的维多利亚大学和英国的拉夫堡大学两个团队对芬兰学者Bo-Christer Björk在2007年提出的模型进行升级[10],提出了科学出版的经济学模型(EI-ASPM),主要包括两个方面[11]:①强调了不同出版模型的不同之处;②对模型中的每一处活动所涉及到的花费进行经济分析。目的是衡量科学交流的整个过程中的花费和带来的利益,以帮助利益相关者理解正在兴起的科学出版模型(如:提交、开放获取以及自存档三种出版模型)的制定、预算和经济含义。

图3 SCLC模型——A0综合图表:研究、交流、成果的运用

1.4 arXiv的路径模型及其改进

20世纪90年代,Roosendaal和Geurts在对正式科学交流分析的基础上,提出每个科学交流系统必须实现的五部分功能,包括:注册、确认、认知、归档、奖励[12];21世纪初,Herbert Van de Sompel等人在分析了当前学术交流存在的时滞问题和不同数据格式转化问题的基础上,认为将来的数字化学术交流系统应该支持分布式的异构数据源的互操作,并结合Roosendaal和Geurts的研究成果从价值链的角度将以上五部分功能链接在一起,提出了学术交流的通用路径模型[13]。

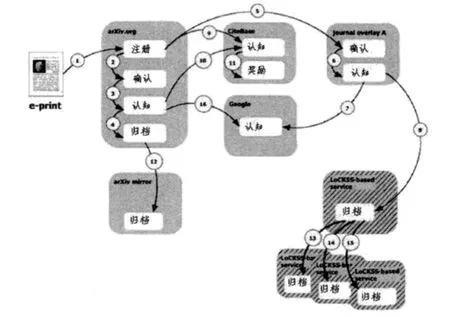

Herbert Van de Sompel等人通过在物理学领域已经出现的arXiv学术生态系统来描述科学交流的通用路径模型,如图 4所示,某一科学交流单元——电子手稿从进入arXiv到经过一系列的功能节点,实现了科学交流过程的各部分功能,信息流的每一步用带数字的箭头表示,箭头的方向和每个节点的多个数字箭头分别表示电子手稿在科学交流系统中前进的方向和可以通过不同的路径到达下一功能节点。整个过程描述为:用户将某一科学交流单元(如:数据、非正式科研成果、预印本等)提交到科学交流系统,通过注册他的成果;确认成果的有效性;让其他学者知晓他的研究发现;保存研究成果;最后通过评价可以获得相应的奖励。

此模型将学术交流的每个节点功能都加入了数字化的特征来区别传统的学术交流模式,如:在认知节点,arXiv通过让提交的手稿在网络上自由获取,并让搜索引擎索引手稿内容,以及将研究成果通知相关学者等数字化手段来实现认知功能;又如归档功能,通过对网络上的分布式控制镜像系统的操作来保证有足够的空间对科研成果进行备份;再如在奖励节点,传统的学术评价是通过作者在在ISI收录的期刊中发表论文的次数及其影响因子等方式来确定奖励的标准,而在arXiv路径模型中,引入了一个免费的支持在线搜索的引文搜索引擎——Citebase[14],试图让Citebase来记录科研成果从注册到使用以及引用的情况,继而确定科研奖励的标准。

图4 arXiv的路径模型

此模型作为一个通用的路径模型,描述了数字化科学交流的基本步骤,有利于进行扩展。由澳大利亚联邦政府科教培训部资助的DART项目[15],对arXiv的路径模型中的科学交流过程重新概念化,在原来五个功能节点的基础上加入了研究和标注两个功能节点,将科学交流的路径更新为:研究、注册、确认、认知、归档、标注、奖励。此模型对每个节点给研究者和公众带来的利益进行分析,并对如何带来利益进行了模型化构建。有关该模型的详细描述请参见网站http://dart.edu.au/文档下载。

2 国外数字化科学交流模型的简单评述

2.1 研究角度

Hurd模型是从信息链的角度建立模型,描述学术文章生命周期的多层次信息链的集成;Søndergaard模型是从三个角度包括基于互联网的角度、传统和数字相结合的通用角度以及学科的角度分别建立模型,但其特色之处在于从学科的角度建立用来反映学科差异并适用于某一具体学科领域的学科交流模型;SCLC模型及其扩展模型是从经济学的角度考虑科学交流整个过程中的活动、输入、输出、质量控制以及保障机制所用到的成本和带来的利益,它的层次化的等级机构正印证了米哈伊洛夫等人在《科学交流与情报学》的论断[16]:“等级机构是科学交流系统最稳定的结构”。arXiv的路径模型是从微观价值链的角度建立的基于开放获取的路径模型,探讨所有数字化科学交流的基本步骤。

2.2 研究内容

研究角度的不同决定了研究内容的侧重点,Hurd模型通过对数字信息链中出现的预印本服务器、开放存取库、数字图书馆等新数字节点的研究,重新考虑了数字化给科学交流带来的影响,重点研究了这些数字节点的多层次集成;Søndergaard等人将信息分为一次信息源、二次信息源、三次信息源,分别建立基于互联网的学术交流模型、通用科学交流模型、学科交流模型,并着重研究了学科交流模型;SCLC模型是围绕企业流程再造模型方法中的活动、输入、输出、控制、机制等方面进行详细描述,将涉及到的成本和利益进行评估;arXiv的路径模型的初衷是建立适用于所有数字化科学交流的基本步骤,同一功能节点可以通过不同的路径到达。

2.3 研究方法

Hurd模型是对传统Garvey-Griffith模型的过程进行数字化重构,因此可以认为是通过过程模型法构建的;Søndergaard学科模型是基于20世纪90年代倡导的领域分析(Domain-Analytic)方法创建的模型,该方法强调在信息检索、知识组织等科学交流活动中,比较和分析各知识领域交流机构之间差异性的重要意义。SCLC模型是利用制造业中的企业流程再造模型方法IDEF0建立,arXiv的路径模型是抽取数字化科学交流系统的基本流程作为建模的根据,因此我们可以认为此模型利用的是抽象模型法。这些方法涉及了哲学、管理学、情报学、经济学等社会科学领域。

2.4 研究的深度和广度

Hurd模型从宏观上系统地考虑了数字信息链各要素的集成,但无学科划分,没有考虑从传统到数字化科学交流在经济、法律以及行为等领域要解决的问题,比如出版商要考虑传统出版物到电子出版物的价格以及版权等问题。Søndergaard模型对UNISIST模型进行扩展,在充分考虑数字化给科学交流带来变化的基础上,引入地理纬度考虑不同国家地区对同一学科的重视程度,建立了能反映不同学科交流特征的Søndergaard学科交流模型,并借鉴Hurd模型中引入的时间纬度,从科学交流的生命周期角度完善科学交流模型。DART项目对arXiv的路径模型进行扩展,将功能节点扩展到七个,并对每个节点进行了成本收益的分析,说明arXiv的路径模型具有较好的扩展性。与其他三种模型相比,SCLC模型对科学交流中的每个阶段进行细分,充分考虑了每个阶段所涉及到的活动、机制、控制、经济等因素。其特点有:涵盖更多的系统要素;包括更多的功能建模;将科学交流的价值链延伸到科研成果的消化和吸收;重点突出了它在经济分析中的可扩展性[11]。

四个模型的相同之处是均考虑了数字化给科学交流带来的影响:Hurd模型中的E-mail、列表服务器、电子出版物以及自存档、机构库[17]等;Søndergaard学科交流模型中的正式和非正式数字交流要素如:新闻组、列表服务器 、E-mail、电子/网络会议、公告牌、电子期刊、在线期刊、科研组织服务器上未出版的论文报告、预印本、电子图书馆、搜索引擎、虚拟图书馆等。SCLC模型也考虑了开放获取数据库和成果采集库的建立,以及后来的经济学扩展模型也考虑了开放获取和自存档模型的成本利益分析;arXiv的路径模型是基于开放获取理念提出的,它的数字化特征和Hurd模型均比较明显。

3 结语

对以上四种模型的简单介绍和评述,我们可以看到不同的模型采用的研究角度、方法都有差异,目前还没有一个能够囊括科学交流所有要素的完备模型。笔者通过总结发现,尽管不同的科学交流模型采用不同的论文提交和评审模式来保证论文的质量,但同行评议是所有数字化科学交流模型的共同特征[18],将来的数字化学术交流系统研究应该具有以下特点:支持分布式的异构数据源的互操作[13],保证数据安全,自动建立索引,减少成果发布的时滞和花费,适应不同学科标准的变化[19]。另外,基于美国图书馆学会对“科学交流”的定义[20]:科学交流是一个系统,通过这一系统研究成果和作品被创造,其质量被评价,被扩散到学术社团,并且为未来的使用而长期保存。科学交流模型要遵循系统化的观点,在考虑过程的同时要将经济、法律、行为等相关因素考虑在内。当前的数字化科学交流模型正处于蓬勃发展之中,其中基于作者付费的开放获取模型是当前研究的热点[5]。

1 米哈伊洛夫,乔尔内等.科学交流与情报学.北京:科学技术文献出版社,1980:49-61

2 Garvey,W.D.Communication:the essence of science.Elmsford,NY:Pergamon Press,1979

3 Garvey,W.D.,Belver,C.Communication and information processing within scientific disciplines:empirical findings for psychology.Information Storage and Retrieval,1972:8,3,123-136

4 Hurd,J.M.T he transformation of scientific communication:a model for 2020.Journal of the American Society for Information Science,2000,51(14):1279—1283

5 Mackenzie Owen.J.The scientific article in the age of digitization.Netherlands:Springer,2007:74-75

6 徐丽芳.Unisist模型及其数字化发展.图书情报工作,2008(10):68

7 Hjø rland,B.,Fjordback Sø ndergaard,T.&Andersen,J.UNISIST model and knowledge domains.Encyclopedia of Library and Information Science,2005(4):1-4

8 Fjordback Sø ndergaard,T.Andersen,J.&Hjø rland,B.Documents and the communication of scientific and scholarly information:revising and updating the UNISIST model.Journal of Documentation,2003,59(3):278-320

9 Bjö rk,B-C.A model of scientific communication as a g lobal distributed information system.Information Research,2007,12(2).[2009-03-27] http://informationr.net/ir/12-2/paper307.html

10 [2009-02-20].http://www.cfses.com/EI-ASPM/SCLCM-V7/.

11 Houghton,J.W.,Rasmussen,B.,Sheehan,P.J.,Oppenheim,C.,Morris,A.,Creaser,C.,Greenwood,H.,Summers,M.and Gourlay,A.Economic implications of alternative scholarly publishing models:exploring the costs and benefits.[2009-02-21]http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/rpteconomicoapublishing.pdf

12 Roosendaal,Hans E.and Geurts,Peter A.Th.M.Forces and functions in scientific communication:an analy sis of their interplay.[2009-03-28].http://doc.utwente.nl/60395/1/Roosendaal97forces.pdf.

13 Van de Sompel,H.,Pay ette,S.,Erickson,J.,Lag oze,C.,Warner,S.,Rethinking scholarly communication:building the system that scholars deserve,D-Lib M agazine 2004,10(9).[2009-03-27].http://www.dlib.org/dlib/september04/vandesompel/09vandesompel.html

14 在线引文搜索引擎.[2009-03-18].http://www.citebase.org/search.

15 澳大利亚莫纳什大学DART项目组.[2009-03-18].http://dart.edu.au/.

16 同1:66

17 Hurd,J.Scientific communication:new roles and new players.Science&Technology Libraries,2004:25(1-2):5-22

18 Julie M.Hurd.T he transformation of scientific communication:a model for 2020.Journal of the American Society for Informaion Science,2000,51(14):1281

19 Buck,A.,Flagan,C.&Coles,B.Scholar's forum:a new model for scholarly communication.[2009-02-21].http://library.caltech.edu/publications/scholarsforum/scholarsforum.pdf

20 徐佳宁,罗金增.现代科学交流体系的重组与功能实现.图书情报工作,2007(11):94

Analysis on Scientific Communication Models in Digital Environments

Several representative scientific communication models are illustrated in detail,including Hurd model,Søndergaard model,SCLC model,and arXiv Pathways model.Based on which the author makes analysis and comments about similarities and differences among angles,contents,methods,scopes and depths in research.Finally,an outlook on digitizing scientific communication models is made.

Digitization;Scientific Communication Model;Open Access

山东师范大学图书馆,济南,250014

2009年5月6日