图书馆学家戴志骞的激情与无奈

2010-09-05韦庆媛

□韦庆媛

戴志骞先生是我国早期图书馆学家,是二十世纪中国新图书馆运动的主要倡导者,为我国早期图书馆事业的发展做出了重要贡献。然而,由于他在三十年代即离开图书馆界,远离图书馆人的视线,新中国成立后更是“杳无音信”,因此人们对他的认识非常有限。近年来由于学术的繁荣,图书馆历史传统研究受到重视。多年来图书馆界的研究人士一直在寻找戴志骞,但由于资料有限,仅有的研究存在很多谬误之处。追踪他短暂而辉煌的图书馆职业生涯,是我们全面认识他的基础。

1 从管理者到组织者

戴志骞先生(英文名:T se-Chien Tai,缩写:T.C.Tai),名超,字志骞,1888年生于江苏青浦珠溪镇,现隶属于上海市青浦区,上世纪五十年代改称朱家角镇,是江南有名的古镇。戴志骞毕业于上海圣约翰大学,文科学士,曾任温州瑞安中学英文、历史教员,1909年秋应聘到圣约翰大学图书馆任馆长。他任馆长期间,主持增加开放时间,添聘人员,扩大规模,已经显现出改革图书馆的愿望。1914年夏,戴志骞辞去圣约翰大学图书馆馆长职务,应聘为清华学校图书馆馆长。

清华学校是1911年仿效美国学校而建的留美预备学校,1912年即建立正式的图书室,1916年4月校长周诒春主持建造新图书馆馆舍,1919年3月建成东亚首屈一指的学校图书馆,新馆舍也成为清华有名的四大建筑之一。为了提高新馆建成后的管理水平,戴志骞作为清华庚款津贴生,获得半费资助,于1917年8月离校赴美[1],进入美国纽约州立大学图书馆学校学习,1918年夏获得图书馆学士学位。此时清华图书馆尚在建设之中,于是戴志骞赴任美国哥伦比亚大学图书馆馆员、爱布顿军营图书馆参考部主任、副馆长、代理馆长职务,1919年 8月回国。戴志骞不在期间,馆长由袁同礼代理。戴志骞回国后,复任图书馆馆长。

戴志骞回国以后,带来了美国图书馆先进的管理理念和管理方法。他以清华图书馆为实践基地,大力改革,确定图书馆的参考性质,建立国内第一个图书馆参考部门,健全组织系统,建立预算制度,大量添置图书,采用美国先进的分类编目方法,实行开架阅览制度,大大提高了清华图书馆的管理水平。沈祖荣曾评价到:“戴君志骞以图书馆专家,详为布置,规定每年购书费为二万元,其方兴未艾,更可想矣”[2]。

戴志骞以图书馆学家的敏锐,满怀激情,投入到开创中国早期图书馆事业中来。他积极倡导新图书馆运动,1920年夏主持在北京高师开设暑期图书馆学讲习会,聘请多名专家讲学,所用讲义均由戴志骞编译,这是中国近代图书馆学短期培训班之始,也是中国图书馆界由学习日本转向学习美国图书馆的标志性事件,在全国产生很大影响。正如刘国钧所言:“戴氏所论大半,皆根据美国之办法,自是以还,美国式之图书馆观念,遂逐渐靡布全国,与民国初年步武日本之趋势对立。”[3]

戴志骞在当时的图书馆界享有很高的威望,1921年杨昭悊请他为《图书馆学》题写序言,这是我国第一部图书馆学专著,作序的还有蔡元培先生等,戴志骞誉其著作“有裨于中国图书馆之前途者,实匪浅勘”[4]。1921年冬,由蔡元培等主持成立了民国时期影响较大的教育团体——中华教育改进社,下设“图书馆教育组”等32个专门委员会,戴志骞为第一批会员。1922年7月中华教育改进社在济南召开第一届年会,“图书馆教育组”出席者有戴志骞、沈祖荣、杜定友、孙心磐、戴志骞夫人(Julie Rummlehoff)孙家治、洪有丰等,戴志骞任主席,这是早期中国图书馆界先锋人物的第一次聚首。以后,中华教育改进社每年举行一次年会,戴志骞连续三届任“图书馆教育组”主席,直至1925年第四届年会期间,戴志骞正在美国攻读博士学位,主席由袁同礼担任。1923年中华教育改进社第二届年会在清华学校举行,戴志骞任会务主任,他的提案“组织各地方图书馆协会”在“图书馆教育组”获得通过。

中国最早的地方性图书馆联合团体——北京图书馆协会,于1918年底举行成立大会,袁同礼被推为会长,但该会不久解散。此次根据戴志骞的提案,在中华教育改进社的统一领导下,1924年3月30日,戴志骞率先在北京发起成立“北京图书馆协会”,这是在中华教育改进社支持下建立的第一个完备的地方性图书馆协会,戴志骞当选为会长。

上世纪二十年代中期,正当清华学校创办国学研究院、向改办大学过渡时期。为了进一步研究图书馆学问,也为了学习清华改办大学后的图书馆管理经验,1924年秋,戴志骞第二次赴美,进入爱荷华大学学习图书馆及大学管理学,获得哲学博士学位。他还利用这次机会,走访考察了美国、英国、法国、比利时、荷兰、挪威、瑞典、丹麦、德国、俄国、日本等的先进图书馆,于 1925年10月回到清华,继续图书馆事业,积极为清华学校向清华大学过渡做准备。

在北京图书馆协会成立的带动下,各地图书馆协会风起云涌,相继成立,组建全国性图书馆联合会的条件已经成熟。1925年4月 25日图书馆界全国性的组织“中华图书馆协会”在上海召开成立大会,6月2日在北京举行成立仪式,梁启超任董事部部长。此时戴志骞仍在美国学习,因为他在图书馆界的影响,缺席被选为执行部长,在他没有回国之前,部长职务由袁同礼暂行代理[5]。1929年1月28日,中华图书馆协会在南京举行第一次代表大会,戴志骞为副主席,并致开会词,再次当选为协会执行部长,兼任图书馆建筑委员会主席、图书馆教育委员会委员。

从1919年到1929年,也是戴志骞学术研究的黄金时期。他先后发表了论文《图书馆学术讲座》(1923年)、《图书馆学简说》(1923年)、《图书馆与学校》(1923年)、《图书馆学》(1924年)、《图书分类法几条原则的商榷》(1924年)、《十五年来之中国图书馆事业》(1926年)、《欧美图书馆概况》(1926年)等。英文专著 Professional education for librarianship(博士论文,1925),论文 Library Movement in China,Present Library Conditions in China,An Advanced School ofLibrarianship,Library Excitements-A Short Story等[6]。1929年6月国际图书馆协会(IFLA)在罗马召开第一届代表大会,中国图书馆界提交给大会 6篇论文,有 5篇入选在会上宣读,戴志骞提交的论文“中国现代图书馆之发展”(英文:Development of Modern Libraries in China)获准在大会上宣读。离开图书馆界后,他仍于1931年为纪念对中国图书馆事业做出杰出贡献的韦棣华女士,撰写了论文《图书馆员职业之研究》。

2 告别清华园

然而,政治的变故,使他中断了在清华的图书馆事业。1926年,清华学校曹云祥校长颁布《清华学校组织大纲》,为了体现教授治校,设立了“评议会”和“教授会”,教授会由全体教授组成,评议会由校长、教务长及教授会互选共7人组成,权利大于教授会,主要议决包括学校的教育方针、学制、规章、财政、人事与学位授予等大事。第一次教授会于1926年4月举行,议程之一即选举评议员,刚刚取得博士学位的戴志骞被选为评议会成员,以后又连续当选。1926年6月,清华学校原设的华员公会改为清华教职员公会,戴志骞当选为会长。1927年9月评议会通过四种常任委员会名单,戴志骞为财务委员会主席。1928年3月,评议会议决设立三科委员会,预算(梅贻琦 、戴志骞 、瑞光)、学制(梅贻琦、戴志骞 、杨光弼)、购置审查(梅贻琦、戴志骞、李广诚),戴志骞在议定学校事务中占举足轻重的地位。

1928年6月,北伐军攻克北京,奉系张作霖派出的军人校长温应星去职。6月4日,国民政府外交部派余日宣暂行代理校长,一星期后外交部及大学院来电,派原教务长梅贻琦暂代校务,等待接管。然而此时清华园内暗潮涌动,学校评议会的某些决定触动了学生的利益,即有“把持校政”之说。8月3日学生评议会通过“组织校务改进委员会,全权办理改进校务事宜。”[7]8月 4日,学生会校务改进委员会正式成立,就清华将来的管辖问题、校长问题、基金问题、招考问题等提出改进意见,由此也让我们领略到当时学生参与校政的热情。8月17日,南京国民政府任命罗家伦为清华大学校长,9月3日学生会校务改进委员会发动了“清校运动”。当晚,学生评议会召集全体学生大会,通过议案,驱逐五位著名教授,他们是余日宣、杨光弼、赵学海、戴志骞、虞振镛,罪名是“把持校务”。当时的京沪各大报纸都登载了关于这一事件的消息,据《申报》载,学生会“并推代表(偕同全体同学)持函至上列五人家中,声述同学之意见,当经五人亲向全体学生答复,以后决不再在清华任职”[8]学生始散。浦江清日记也记录了这一事件:“昨夜(1928年9月 3日)学生开全体大会通过欢迎罗家伦长校议案,又通过驱逐余日宣(政治教授)、杨光弼、赵学海(均化学教授)、戴志骞(图书馆主任)、虞振镛(农科教授)等五人。夜深十二时全体学生游行唱口号至此五人家,请其即日离校,罪名为把持校务,阻碍清华发展。”[9]此事在校内引起不安,学生评议会曾发表对教职员声明书,声言不会波及其他教授。日后的实践表明,戴志骞离去后,他本人和清华图书馆领导人都进入动荡时期,造成一定的损失。

戴志骞无奈辞职,离开了他工作十四年的清华学校。1928年10月28日梅贻琦、赵元任与戴志骞同乘平沪特别快车启程赴上海,梅贻琦为从上海乘船赴美就职留美监督,赵元任为受中央研究院历史语言研究所及清华大学国学研究院的委托,赴广东调查方言。而戴志骞则受南京国立中央大学之聘,前往担任图书馆馆长职务[10]。中央大学系由国立第四中山大学改定而来,1927年6月9日,江苏9所专科以上的公立学校合并,组建为国立第四中山大学。四中大聘任皮宗石为图书馆馆长。1928年5月16日原第四中山大学奉令改为国立中央大学,图书馆馆长仍为皮宗石。1928年9月皮宗石应邀到国立武汉大学任社会科学院院长、教授,图书馆馆长遗缺,戴志骞受聘为中央大学图书馆馆长兼江苏大学区督学。

3 从中大到中行

国立中央大学当时正处于大学区试点时期。1927年南京国民政府按照蔡元培的建议,仿效法国教育制度,中央取消教育部,代之以大学院,直隶于国民政府;各省裁撤教育厅,划定大学区,区内设国立大学一所,由大学校长综理区内一切学术与教育行政事宜。大学区制实际上只在江苏、浙江和北平实行,前后仅二年时间。

为了配合江苏大学区制的实行,国立中央大学在校长之下设立高等教育处,协助校长处理大学本部事务。1929年2月因原高等教育处长张贻惠赴北平,中大校长张乃燕聘图书馆馆长戴志骞兼代中大高等教育处长。1929年 5月,张乃燕“援浙江大学例,由校长聘副校长,以前高等教育处长戴超充任 。”[11]。

戴志骞在图书馆馆长任上虽然时间短暂,但对中大图书馆工作多有考虑和改进。他认为“图书馆方面,觉书库太空,观众太少,设备不周,阅报处之不妥,就诸点观察,亟待改良者也。现在隆冬时期,寒风习习,装设之火炉,颇多危险,今拟改设汽管。电灯不明,在校中新电机装成后,再加台灯。阅书室太小,拟再扩充之。以我校有八院之多,二千学生之众,如购二、三万元之书籍,未免太少。其他如管理问题,千头万绪,都在筹划中,要之物质与形式,均应注意及之也。”[12]戴志骞在副校长任上也获得好评:“副校长戴志骞精明能干,也比较开明,那时中大能有所改进,不能抹杀他善于采纳意见的优点。”[13]

然而,大学区制的实行,并没有得到广泛的支持。大学区中等学校联合会即提出:这种采用学术机关与行政机关合二为一的大学区制,只能使清高的学府变为政客角逐的场所,恳请设法变更。1928年10月,大学院复称教育部,1929年6月国民党中央通知各大学停止实施大学区制,中大高等教育处长等职位相继被裁撤。1930年1月张乃燕给教育部呈送的《中央大学组织规程》中,仍然设立副校长一职,“本大学设副校长一人襄理校务,由校长聘任之,并呈报行政院、教育部备案。”“校长不在校时 ,副校长代行校长职务。”[14]但1930年 9月张乃燕又上呈行政院、教育部,请求裁撤副校长一职,“当呈报设立(副校长)之时,大学区制尚在试行时代,其时校长除大学本部以外,兼管大学区内各项教育,公务纷繁,势难兼顾。是以根据大学委员会议决案,援照中山、北平、浙江各大学先例,设置副校长以资辅助。今此大学区制已停止试行,校长以一身综理大学八院事宜,体察情形,似无不便,此后副校长自可不设。爰于十九年度开学日起,将此缺裁去,不复设置,以专责成。”[15]

不知是否还有其他原因,但象牙塔的动荡,学潮频仍,足以使戴志骞决定放弃他所钟爱的事业。1930年8月戴志骞寓居哈尔滨[16],1931年 10月赴上海中国银行总管理处服务,后来升任中国银行总秘书。抗战爆发后,曾在汉口数月,1938年7月移居香港办公,11月受中国银行委托,在越南安南、河内及海防等处建设中国银行分行,即行巡查之职。1940年随中国银行总管理处移居重庆。抗战胜利后,1945年 10月,由中国银行派往天津,负责日军投降后的接收工作。在一份“1946-1951年天津市银行业同业公会历届领导体制和领导人名单”[17]中,找到了戴志骞的名字,他于1946年和1947年均担任天津市银行业同业公会的常务理事。

在银行界,他参与了很多重要工作。1941年,他曾作为中国银行要员参与处理反对汪伪政府控制金融的上海银行大血战。当时,汪伪政权为了掌握金融大权,发行伪政府中储券,以取代重庆政权发行的货币,并要求坚守在上海的重庆政权中央、中国、交通、农民四大银行撤离公共租界。蒋介石一面要求在沪四行“坚守立场,不能丝毫让步”,一面指示戴笠对伪中储银行职员不惜采取袭击、恐吓、暗杀的手段,阻止中储券的发行,汪伪政权亦采用相同手段还击。1940年开始,蒋、汪政权制造多起杀害双方银行职员事件。1941年3月 26日,孔祥熙主持召开四联总处紧急会议,出席人员有财政部及中央、中国、交通、农民四大银行的要员钱永铭、张嘉璈、徐堪、陈行、周佩箴、顾翊群、徐继庄、戴志骞、周守良、霍宝树、郭景琨、赵仲宣、张嗍、戴铭礼、徐柏园等。戴志骞作为中国银行的要员,参与了解决这一事件,最后在杜月笙的调停下,双方停止对抗[18]。

4 余墨

戴志骞夫人(Mrs.T.C.Tai)也是一位值得记述的图书馆界人士。她的原名Jilie Rummlehoff,中文名戴罗瑜丽,约生于 1897年,挪威人,挪威克烈斯丁逊大学校毕业,纽约州立大学图书馆学校学士,曾任克烈斯丁逊图书馆助理员、克列斯希亚那图书馆馆员、纽约公共图书馆编目员、挪威国立农专学校图书馆馆长。1922年4月在上海与戴志骞结婚,由世界基督教学生会会长穆德博士为之证婚,据清华周刊记载,1916年5月戴志骞曾新添一女,此应为第二次结婚[19]。1922年5月戴志骞偕夫人由沪返校,9月因戴夫人“对于图书管理深有渊源”[20],而被聘为清华图书馆名誉职员,主要负责英文编目工作。当时清华图书馆分为主任、事务员、助理、书记,戴志骞夫人享受事务员待遇。1924年戴志骞赴美攻读博士学位,戴夫人应美国公共图书馆之聘一同赴美,1925年与戴志骞一起考察欧美图书馆。1928年戴志骞离校,戴夫人也随之离校,就任北平协和医学院图书馆馆长。1935年恰逢中华图书馆协会成立十周年,协会发起征集十周年纪念论文,并特约图书馆界专家二十多人撰写论文,兼作国际图书馆大会论文,戴罗瑜丽撰写了“中国之医学图书馆”(英文)。1936年第九届国际图书馆年会在波兰华沙举行,中华图书馆协会将八篇英文论文编成《中国图书馆》一书寄至大会。此次年会国内未派代表参加,而委托日内瓦中国国际图书馆馆长胡天石博士就近参加,但胡氏因事前往德国,故转托中国驻波兰使馆虞和德代为参加,并在会上散发《中国图书馆》一书,宣传中国图书馆事业的发展。戴夫人在协和医学院图书馆工作非常努力,时人评价“北平协和医学院图书馆,自民国十七年起,即由戴志骞夫人主持,迄今已八年之久,该馆内部组织以及管理方法均极完善,在吾国医学图书馆中堪称首屈一指,此等成绩皆戴夫人苦心孤诣,惨淡经营所至。”[21]1936年10月,她因故辞去协和医学院图书馆馆长职务。

戴志骞虽离开了图书馆,但他仍然时刻关心图书馆界的朋友。西南联大图书馆主任严文郁曾回忆过当时的一段往事。“对日抗战最艰苦的时期,在昆明将积蓄贴得一干二净,收入不敷维持五口之家,经前辈戴志骞先生介绍到中国银行昆明分行兼一半日差事。与经理邻室办公,谈得颇为投机,不到半月他劝我脱离联大,在行中充外汇部副主任。盛情可感,至今难忘。我鉴于兼事乃救一时之急,改行则关系前程,于是商之联大校委蒋梦麟先生。蒋先生说:‘银行待遇太好,必如戴先生一去不复返。目前虽受尽熬煎,但胜利终属我们,为了钱而牺牲你在图书馆的成绩,未免可惜,值得考虑。至于生活问题我们在校内设法,略予改善,以期度过难关。’我听此言,大为感动,第二天到银行向经理婉言谢绝,连兼职一并辞掉了,从此安心工作。”[22]

不知是否真如蒋梦麟先生所说,戴志骞因银行待遇太好,而永远放弃了图书馆事业。实际上,即使在离开图书馆多年后,他仍然关心图书馆的发展,对他曾倾注极大热情、付出艰苦努力的图书馆事业留有无限眷恋。他始终是中华图书馆协会会员,1935年成为永久会员。1937年中华图书馆协会部分理事因任期届满,需要补选5位理事,共计收到 232张选票,戴志骞得 161票,仅次于蒋复璁 180票位居第二。1944年中华图书馆协会第六次年会选举理事、监事,戴志骞被公推为候选人之一,并当选为监事,兼任中华图书馆协会基金保管委员会委员。此时他已离开图书馆多年,还得到人们如此信任,足见同仁没有忘怀他当年的成绩。在1948年公布的中华图书馆协会会员名录中,仍然能够找到他的名字。

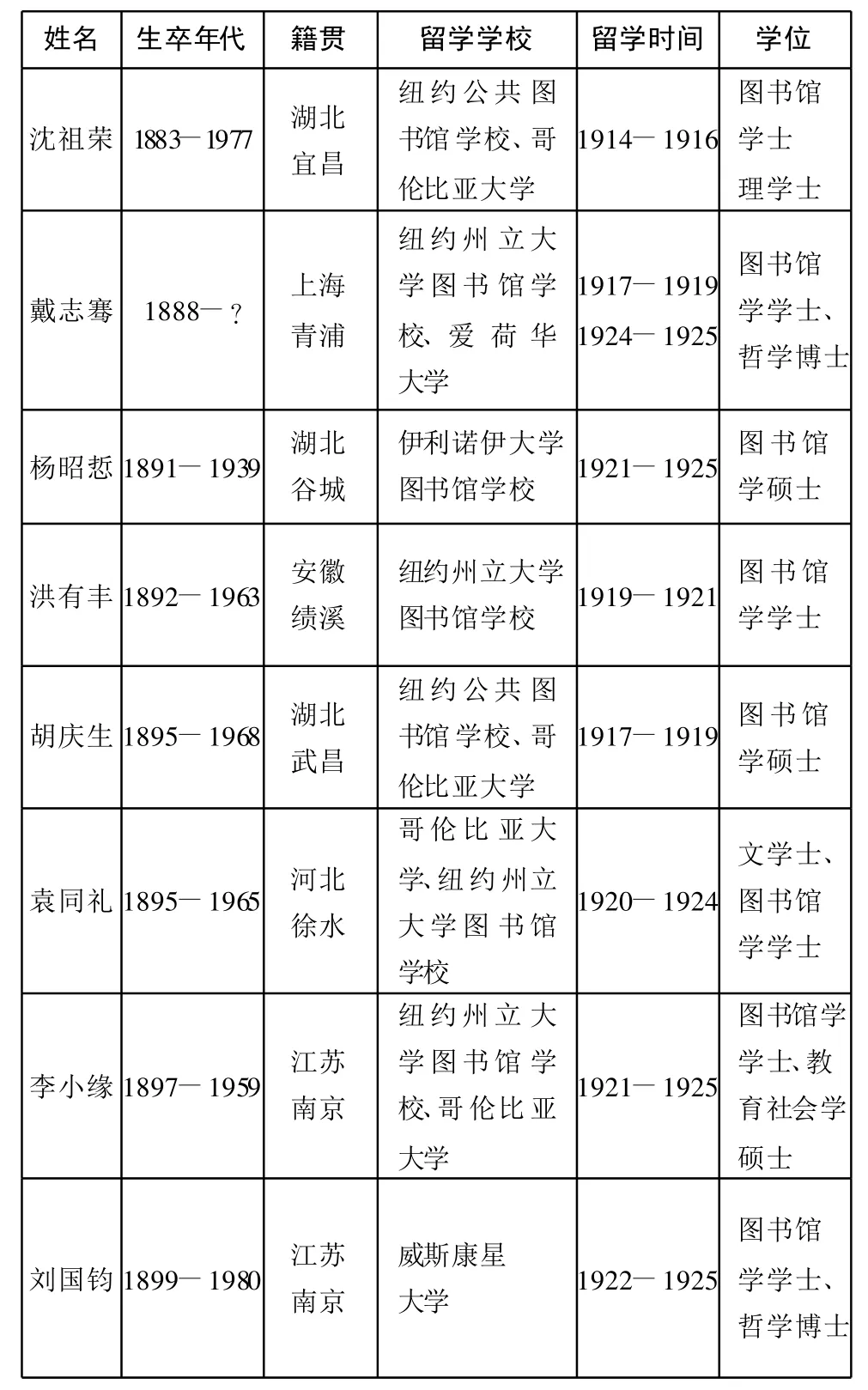

戴志骞是中国早期少有的图书馆学专门人才,1924年他曾在文章中提到“中国现在尚缺少这样的人才,中国人在美国学图书的只有八个人。”[23]

早期留美学习图书馆学的专家主要有:

注:此为留学美国者。此外还有留学菲律宾的杜定友等。杜定友(1898~1967),广东南海人,1918年赴菲律宾大学学习图书馆学,1920年获文学士学位,1921年获教育学和图书馆学学士学位。

上世纪十到二十年代,面对世界图书馆事业的蓬勃发展,有识之士纷纷走出国门,学习美国先进知识和经验,加快了中国图书馆事业的发展步伐。早期留美学习图书馆学的专家在1925年以前即已获得博士、硕士、学士学位,他们的年龄均在20-30岁,具有热情,具有干劲,也具有学识,成为中国图书馆事业发展的重要推动力量。他们中除杨昭惁早逝,戴志骞、胡庆生后来离开图书馆界,其余五位都一直服务于我国图书馆事业,且著述颇多,影响深远。

戴志骞对我国近代图书馆事业的发展和图书馆学研究多有贡献,他在国内设立第一个图书馆参考部门;开创学习美国图书馆之先河;开办第一个图书馆讲习会,宣讲新图书馆的理论及方法,是中国新图书馆运动的积极推动者;提出建立地方图书馆组织,进而建立全国性图书馆协会,并身体力行,在中华教育改进社支持下,建立了第一个完备的地方性图书馆协会;发表多篇中、英文学术论文及著述,论题涉及图书馆学理论及欧美图书馆介绍、图书分类法等具体问题。

戴志骞后来淡出图书馆界,因为找不到确切资料,而不能确定他的行踪,但这并不影响我们认识他对中国图书馆事业发展所做出的贡献。从1909年到1917年,戴志骞直接从事图书馆工作,作为一个管理者,在中国图书馆事业发轫之初摸索前行,在实践中探寻工作方法。从1917年到1929年,他在学习外国经验的基础上,站在全国的高度,领导了中国的新图书馆运动,在早期图书馆的重要事件中都有他的贡献,是中国早期图书馆事业的优秀组织者。他热爱图书馆事业,他曾坦言:“我对于图书馆学问有无穷兴趣。”[24]到银行系统工作后,他也一直参加中华图书馆协会的工作。戴志骞是早期图书馆界两位博士学位获得者之一,他置身于改良中国社会、建立新图书馆秩序的社会潮流之中,期望大展宏图,开创中国图书馆事业的新局面,然而事情的发展并未能如他所愿。他从一个旧式管理者,到图书馆事业的领导者,到最后放弃图书馆事业而另谋它就,表现了一个中国早期知识分子在社会潮流面前的激情与无奈。

1 图书馆纪事.清华周刊,1917(112):21

2 沈祖荣.民国十年之图书馆.新教育,1922(4):783-797

3 刘国钧.现时中文图书馆学书籍评.图书馆学季刊,1926(2):346-349

4 杨昭惁.图书馆学.上海:商务印书馆,1923:3

5 会议纪要.中华图书馆协会会报,1925(1):6

6 桥川时雄.中国文化界人物总鉴.北京:中华法令编印馆,1940:753

7 徐雄飞.“校务改进”中之大事记.国立清华大学校刊,1928-10-31

8 新校长尚未到任之清华大学现状.申报,1928-9-11

9 浦江清著.清华园日记-西行日记.北京:三联书店,1999:14

10 留美监督启程-赵戴南下.国立清华大学校刊,1928-10-31

11 张乃燕关于不设副校长的呈文.南大百年实录.南京大学出版社,2002:287-288

12 总理纪念周略志.国立中央大学教育行政周刊,1928-12-24

13 董德鉴.回忆中央大学“极光社”—寄海峡两岸中大“极光社”老友.校友,1992.1

14 中央大学组织规程.南大百年实录.南京:南京大学出版社,2002:277

15 同11

16 关于戴志骞这一段经历,苏云峰记为“东北边防军司令长官参议顾问”。从清华学堂到清华大学.台北:中央研究院近代史研究所,1996:126

17 1946-1951年天津市银行业同业公会历届领导体制和领导人名单.天津市银行业协会网站.[2009-09-20].http://www.tabc.com.cn/sy stem/2008/04/14/000220844.shtml

18 喻春生.1941年上海银行大血战内幕.上海:档案春秋,2005.8:29-32

19 弄瓦有喜.清华周刊,1916(77):21

20 新聘名誉女教职员.清华周刊,1922(250):36

21 北平协和图书馆主任易人.中华图书馆协会会报,1936(2):29

22 严文郁.国立罗斯福图书馆筹备纪实.严文郁先生图书馆学论文集.台北辅仁大学图书馆学系,1983

23 戴志骞.图书馆学.清华周刊,1924(305):42-50

24 戴志骞.欧美图书馆概况(上).清华周刊,1926(366):38-40