新经济环境下温州模式发展的困境及突破

——基于产业结构与空间结构协同演进的视角

2010-09-05张燕朱华友

张燕,朱华友

(浙江师范大学 旅游与资源管理学院,浙江 金华321004)

新经济环境下温州模式发展的困境及突破

——基于产业结构与空间结构协同演进的视角

张燕,朱华友

(浙江师范大学 旅游与资源管理学院,浙江 金华321004)

从产业结构与空间结构协同演进的视角出发,采用NU比方法测算温州农村工业化与城镇化的协调关系。结果显示,两者关系趋势由极不协调逐渐走向协调,其中产业结构升级缓慢、中小城镇发展滞后及产业集聚和城镇化的“串珠式”发展格局,是导致温州模式发展陷入困境的主要因素。因此,必须坚持创新机制的前提下,促进产业集聚与城镇化在空间格局上协同演进,从而引导温州模式向企业集团化、工业园区化、市场网络化、城镇集群化发展,突破发展困境。

温州模式;产业结构;空间结构;空间格局;产业集聚

改革开放以来,我国的一些经济地域模式如苏南模式、珠三角模式、温州模式等逐渐成为地区经济发展的品牌模式,这些模式的成功无一不体现农村工业化与城镇化相互作用的结果。然而,随着国内外经济环境的变化,这些模式也在不断变迁。作为我国改革开放和经济发展过程中的重要模式之一,温州模式曾经一度带动了温州经济的跳跃式增长,但近几年尤其是2003年以后,温州经济在浙江省内的发展速度明显放缓。据温州市经济贸易委员会2008年7月初对31个工业强镇和开发区15 521家中小企业的调查显示,停工、半停工和倒闭的企业达1 259家,占调查总数的8.1%[1]。一时间,温州经济“触底”和发展迷失成为舆论和学术界的争议话题,温州模式发展陷入困境。

温州模式自诞生以来,其发展过程、机制及演变趋势备受国内外专家、学者的关注。从20世纪80年代中期至90年代初,许多学者将温州模式作为一种区域经济发展模式探讨,而到90年代以后,开始尝试从经济制度变迁和经济转型的角度深入研究[2]。无论是经济学、社会学还是文化学、政治学视角,均在某一侧面解释了温州模式的成长与变迁,而对温州模式空间格局的变化则缺少有说服力的阐释。因此,从产业结构与空间结构协同演进的视角出发,研究温州模式在形成和演进过程中农村工业化与城镇化的互动关系,从而构建一个新的协同发展机制,既是当前新农村建设背景下城乡一体化发展的要求,也为温州模式在新经济环境下转型与创新发展提供了一个全新的视角和方法。

一、温州模式下产业结构与空间结构的演进关系

有学者认为,农村工业是城镇发展的基本动力,城镇化起源于农村工业化,两者相互联系促进,同时也相互制约发展[3-4]。Yasusada Murata研究了日本的农村工业化发展与城市化进程,认为其基本上一致[5]。谢庆勇通过对我国1978年以来农村工业化水平和城镇化水平的相互关系进行Granger因果检验和VAR分析,结果发现,农村工业化对城镇化产生了积极作用,而城镇化对农村工业化不具有显著影响[6]。这样的判断也证实了我国城镇化发展普遍滞后于农村工业化的事实。而落实到农村地域的农村工业化与城镇化,分别是产业结构与空间结构演进的重要表象。经济活动的空间格局主要反映产业结构与空间结构发展的两个方面,两者之间表现为一种互诱互动的内容与形式之间的关系,存在着一致性。可见,温州模式作为一种典型的区域经济发展模式,不仅是农村工业化与城镇化共同作用的结果,其形成与演进也是当地产业结构与空间结构协同演进的结果。因此,可以通过对温州地区农村工业化与城镇化相互关系的分析,揭示温州模式下产业结构与空间结构在空间格局上的演进关系。

1.农村工业化与城镇化的关系由极不协调逐渐走向协调

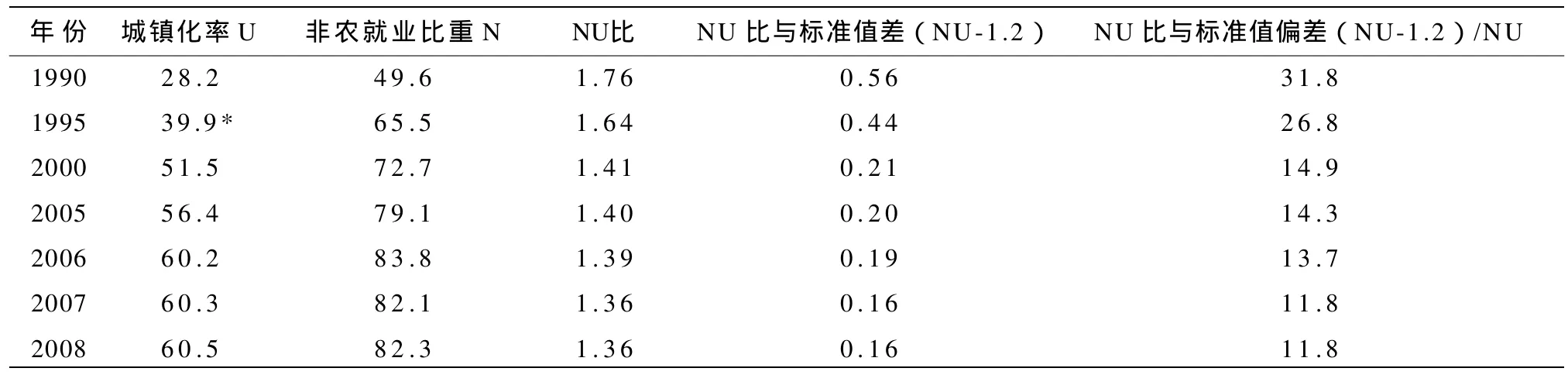

国际上对工业化与城镇化协调关系的度量主要采用两种方法,即IU比和NU比(I即工业化率,N即非农就业比重,U即城镇化率),国际标准值分别为0.5和1.2[7-8]。当前我国学术界对农村工业化与城镇化协调关系的判断存在较大差异,有滞后论、基本协调论、隐性城市化论等,主要原因在于指标选择的不同,“工业化与城市化协调发展研究”课题组对此有较详细的论述[9]。本文采用非农就业比重指标①来衡量农村工业化水平,NU比测量1990年以来温州农村工业化与城镇化之间的协调关系(见表1)。

表11990-2008年温州NU比与标准值比较%

由表1可知,从NU比变化看,20世纪90年代初到中期,NU比均大于1.5且偏差为31.8%~26.8%,农村工业化与城镇化发展极不协调。20世纪90年代初,以家庭工业、专业市场发展为特征的农村工业化迅速带动温州地区专业城镇的建设与发展,然而户籍制度、产权制度、土地制度等改革上的不彻底,使得当地离土不离乡现象十分普遍,城镇化仍处于严重滞后于农村工业化的低水平状态。到了2000年前后,NU比为1.4左右,与标准值偏差也降到15%左右。此时,正处于温州经济快速增长阶段,私营企业发展成为主流,并形成了以产业集群和中小城镇发展的特征。随着非农化的进一步推进,农村剩余劳动力,尤其是外来务工人员不断地涌入中小城镇,对中小城镇自身发展造成了巨大的压力。直至近两年来,温州已进入工业化后期初始阶段,城镇化率已达60.5%,农村工业化继续扮演着推进城镇化进程的历史使命。此时,NU比与标准值偏差已降到11.8%,农村工业化与城镇化的关系互动趋于协调。但农村工业的转型与升级、中小城镇规划建设的滞后及城乡发展不协调等问题仍普遍存在。

总体来说,自1990年以来,NU比与标准值偏差减少了20个百分点,温州农村工业化与城镇化关系趋势由极不协调逐渐走向协调。即在当前情况下,产业结构与空间结构演进的发展趋势逐渐走向协调。然而,产业结构升级缓慢、城镇化长期滞后导致空间结构的不合理和发展滞后,给温州经济在转型与发展上带来了一系列不协调问题。但可以肯定的是,两者的协调发展是必然趋势,也是温州模式成功转型与创新及城乡协调发展的重要前提。

2.产业集群与城镇化的关系相互促进、相互制约

温州模式下的“块状经济”,即产业集群,实质上是一个乡镇、一个地区或几个地区的农村工业集聚的经济现象。这种产业集聚实质上是产业结构在空间格局上的安排,而城镇化进程则是温州空间结构演进的结果。温州以促进产业集群发展推动城镇化进程。先发育市场,后设市建镇,以家庭工业为基础,借助产业集聚,通过管理制度创新,主要依靠农民自身力量建设现代化城镇。而中小城镇建设的推进,为产业集群发展提供集聚效益、市场机会和社会保障,反过来会推动温州产业集群向更高阶段发展,促使温州农村经济和整个国民经济的全面高涨。温州产业集群发展与城镇化进程两者的关系是相互促进、相互制约的。

温州城镇化进程发源于农村工业化,家庭工业、专业市场及小商品经济的繁荣为中小城镇建设奠定了坚实的物质基础。这种小而散的农村工业化背景下形成的“一村一品”、“一镇一业”的“块状经济”格局,主要集中在以城镇为中心的、沿104国道线和330国道线分布的带状地区,如柳市镇、白象镇、塘下镇、桥头镇、龙港镇等专业镇的集聚经济。显然,这种空间集聚现象并未完全遵循空间格局演进从集聚到扩散的过程。由于受地理条件的限制,温州没有出现大中城市群经济发展模式而是走上了“小集聚、大扩散”的产业和城镇化发展道路,呈现出“串珠式”的三沿(沿江、沿海和沿线)发展格局。“串珠式”发展格局不仅使各镇区域集群经济特色显著,形成了极具竞争力的产业集群,也促进了中小城镇经济水平的迅速提高和城镇体系功能的日趋完善,但却在一定程度上促成了已有集群内部竞争激烈、外部联系不紧密,没有建立合理高效的产业链、价值链支撑。与此同时,还引发了中小城镇建设和管理上的一系列问题。“小集聚、大扩散”的发展道路大大削弱了大中城市的集聚效益;城镇化整体水平高但实际质量不高;城镇发展地区差异显著等。如乐清市的产业集群,基本上沿104国道线展开,形成了从虹桥、乐清、柳市到北白象长达50多公里的“工业经济走廊”和“串珠式”的城镇扩张模式。然而,这种产业集群因地理条件的限制呈轴线分布,未能形成或依托一个比较强大的“极点”,“串珠式”形态的整体推进因而限制了城镇的扩张和城镇化进程[10]。此外,温州还有大量布局分散的企业难以形成和享受集群效益,由于缺乏政府强有力的干预,村村有企业的状况还比较普遍。在集群经济快速发展过程中,温州普遍存在“重商”、“重工”思想,较大程度忽视了基础设施建设和环境保护,因而人地关系紧张、城乡发展不协调、城镇发展滞后等问题突出。

二、温州模式发展面临的困境及突破口

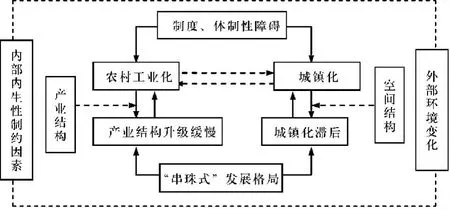

1.困境:温州模式发展面临外部环境变化和内部内生性制约因素带来的双重压力

城镇化长期滞后和“串珠式”发展格局导致的空间格局不合理,已经给温州模式在新经济环境下带来了一系列不协调问题。一直以来,产业结构与空间结构演进关系趋于协调,却没有形成有效的协调机制,使得温州模式发展面临着外部环境变化和内部内生性制约因素带来的双重压力。一些原本就普遍存在的体制性束缚没有完全打破,再加上产业集群和中小城镇发展在空间上的“串珠式”推进,较大程度上制约了中心城镇规模和功能的拓展,反过来又影响了生产要素和产业向大中城市的集聚,一定程度上限制了集群和城镇向更高阶段演进。长期以来,温州模式旧格局下的农村工业化与城镇化没有建立良好的互动机制,产业结构与空间结构演进发展不能有效协同,使得温州模式发展陷入困境,如图1所示。

图1温州模式发展陷入困境

2.突破口:打破体制性障碍和“串珠式”发展格局

从温州模式当前的发展现状看,内部内生性制约因素是先天不足,而外部环境变化则是后天的机遇或挑战。因此,在这样内外夹击的背景下,要突破困境,就必需打破体制性障碍和“串珠式”发展格局的束缚。

从温州模式发展的历史看,主要分为三个阶段、两次转型。温州模式的每一次转型,都反映了当时经济社会发展下的产业结构与空间结构演进在空间格局选择上的对应关系(见表2)。当前,温州模式已经经历了初创、发展两个阶段,正开始步入转型与创新的新阶段[11]。温州已经步入中等发达国家或地区水平(2008年人均GDP②达到4 544美元),处于工业化后期的初级阶段,2007年温州市政府提出了以“创新战略”为核心的第三次跨越。可见,温州模式的几次转型均存在创新机制。这个创新机制就是经济学意义上的“自组织性”,温州无论沿海发达地区还是西南山区都普遍存在着自发发展意识。温州模式就是在利用了体制外进行改革的先发优势,率先推动了私营化和市场化的进程,由此形成了一种区域性的经济体制落差,并且借助这种落差的“势能”,迅速地推动了农村工业化与城镇化的进程,促进了地区经济的快速腾飞。这种创新机制的显著影响表现在经济组织形式的合理化、科学化演进。而“串珠式”发展格局在当前不仅要受制于温州本来就人多地少、极具恶化的人地关系矛盾的制约,而且其长期形成的发展惯性较难打破。因此,需要建立一个农村工业化与城镇化互动发展的机制,在产业结构与空间结构之间寻找一个合理的空间格局,以促进两者的协同发展。

表2温州模式发展的阶段

从温州模式发展的经济视角与空间视角看,企业集团化、工业园区化、市场网络化、城镇集群化是温州模式产业结构与空间结构协同演进的未来趋势,也是温州模式今后转型与发展的方向。因此,在当前新农村建设和推进城乡协调发展的特殊时期,温州模式发展的关键是加强农村工业化与城镇化的良性互动。即在科学发展观理论指导下,通过制度改革和创新,建立健全保障性体制,同时建立有效的协调发展机制,形成温州模式在新经济环境下发展的良好的外部环境。在此基础上,通过继续推进产业结构升级和工业园区化发展,目的是要突破“串珠式”发展格局,引导产业集聚和空间集聚在空间上保持有效的协同,从而实现产业结构与空间结构协同演进下温州模式的可持续发展,如图2所示。

图2温州模式可持续发展的互动机制

作为我国改革开放和经济发展过程中的重要模式之一,温州模式的形成与发展是产业结构与空间结构协同演进的结果,而这种协同演进主要表现在农村工业化与城镇化关系的互动。温州模式下产业结构与空间结构的演进关系趋势由极不协调逐渐走向协调,却没有形成有效的协调机制。产业结构升级缓慢、中小城镇发展滞后、产业集聚和城镇化的“串珠式”发展格局,使新经济环境下的温州模式发展陷入困境。因此,必须寻找一个合理的空间格局促进温州模式下产业结构与空间结构的协同演进。要在坚持创新机制的前提下,突破体制性障碍和“串珠式”发展格局的束缚,促进产业集聚与城镇化在空间格局上保持有效的协同,从而引导温州模式向企业集团化、工业园区化、市场网络化、城镇集群化发展。温州模式发展以及当今遇到的困境是由多方面复杂原因造成的,从空间格局视角探讨其产业集聚与城镇化发展的互动,解读新时期温州模式发展具有重要的现实意义。特别是在当前新农村建设时期,如何利用好空间格局促进城乡一体化发展,是迫切需要进一步解决的重要课题。我们相信,富有探索精神的温州人必定在自我否定中走向一种新的发展模式[12]。

[注释]

①非农就业比重指标,与人均收入(人均GDP)的变化比较一致,反映了工业化中就业结构的转变,与城镇化有直接联系。而且,它既能反映工业化进程,又能反映工业化偏差的影响,可以比较恰当地衡量农村工业化的实际水平。

②根据世界银行的发展报告,人均GDP3 000美元是一个国家或地区进入初步现代化的门槛,意味着具备“中等收入”国家或地区水平;人均GDP4 000美元则意味着具备“中等发达”国家或地区水平。

[1]徐洁云.温州市经济贸易委员会:中小企业停工、半停工正在加剧[EB/OL].(2008-08-01)[2009-09-22]. http://wenzhou.zj.com/detail/905093.html.

[2]史晋川,朱康对.温州模式研究:回顾与展望[J].浙江社会科学,2002(3):3-15.

[3]申茂向,祝华军,田志宏.推进农村工业化与城镇化的协调互动发展[J].中国科技论坛,2005(6):3-8.

[4]冯海发.农村城镇化发展探究[M].北京:新华出版社,2004:127-128.

[5]Yasusada Murata.Rural-urban Interdependence and Industrialization[J].Journal of Development Economics,2002(68):1-34.

[6]谢庆勇.我国农村工业化和农村城镇化相互关系的实证分析[J].乡镇经济,2006(8):24-27.

[7]辜胜阻.非农化与城镇化研究[M].杭州:浙江人民出版社,1991:114-118.

[8]马邦彦.中国城市化发展水平及省际差异[J].经济经纬,2005(1):62-65.

[9]郭克莎.工业化与城市化关系的经济学分析[J].中国社会科学,2002(2):44-55.

[10]葛立成.产业集聚与城市化的地域模式——以浙江省为例[J].中国工业经济,2004(1):56-62.

[11]陆立军.略论“温州模式”的精髓与创新[J].中国农村经济,2004(12):33-39.

[12]张苗荧.温州文化、温州精神与温州模式的超越[J].温州职业技术学院学报,2007(1):3-6.

[责任编辑:张苗荧]

Plight and Breakthrough of Wenzhou Model in the New Economic Condition from the Perspective of Collaborative Evolution of Industrial Structure and Spatial Structure

ZHANG Yan, ZHU Huayou

(School of Tourism & Resource Management, Zhejiang Normal University, Jinhua, 321004, China)

From the perspective of collaborative evolution between industrial structure and spatial structure, the method of NU calculation is used to analyze the interaction between Wenzhou rural industrialization and urbanization. The result shows that the interaction gradually develops from inharmony to harmony. The slow upgrading of industrial structure, the lag in the development of small and medium-sized towns and the "beaded-type" of industrial cluster and urbanization is the main course for the plight. Therefore, on the premise of adhering to innovative mechanisms, we must promote the collaborative evolution of the industrial cluster and urbanization to make a breakthrough by developing Wenzhou model into the pattern of enterprise groups, industrial zones, market networks and town cluster.

Wenzhou model; Industrial structure; Spatial structure; Spatial layout; Industrial cluster

book=1,ebook=92

F120.3

A

1671-4326(2010)01-0006-04

2009-10-21

张燕(1986—),女,浙江乐清人,浙江师范大学旅游与资源管理学院硕士研究生;朱华友(1967—),男,安徽枞阳人,浙江师范大学旅游与资源管理学院教授,博士,硕士生导师.