高校教师的多重属性任务激励问题研究

——基于“传道、授业、解惑”的协调机制

2010-09-02南旭光邓红学

南旭光,邓红学

(重庆广播电视大学1.远程教育导学中心;2.教务处,重庆400052)

高校教师的多重属性任务激励问题研究

——基于“传道、授业、解惑”的协调机制

南旭光1,邓红学2

(重庆广播电视大学1.远程教育导学中心;2.教务处,重庆400052)

围绕高校教师的教学活动、科研活动和服务社会的活动,利用信息经济学中多任务委托—代理模型,对教师各项活动的激励机制进行研究,可以得出如下结论:如果多项工作任务及其努力的激励成本之间相互独立,则高校教师在给定工作种类上的最优努力独立于在其他工作种类上的努力;如果多项工作任务及其努力的激励成本之间相互依存,则教学活动的最优激励合同与激励成本的相互依存性无关。科研活动和服务社会活动的最优激励合同为“门槛型激励合同”,即只有当高校教师所创造的“业绩”超过一定的“门槛值”时,激励才是正向的,否则将是负向的。

高校教师;多任务;委托—代理;激励机制

一、问题的提出

一直以来,我们通常将“传道、授业、解惑”理解为教师的三种职能,或者三种层次。虽然这种理解不太全面,但也基本能反映出教师的责任和义务。一般来讲,在高等学校里,教师的责任可以粗略划分为:向学生教授知识,也就是“授业”,其衡量指标是教学质量和教学绩效;在专业领域从事科学研究活动,也就是“解惑”,其衡量指标是以项目和论文等为载体的科研成果;在力所能及的范围内开展社会交流和服务活动,也就是“传道”,其衡量指标可以虚拟化为社会声誉。

在现实社会中,教师教学活动、科研活动和社会服务活动的评价机制尚不完善,不同高校的考核重点也各有侧重,教师的自我定位也有很大差异。一般而言,科学研究绩效相对易于评价,因为政府、相关机构和社会都有较为具体的评价指标体系和运作制度,科研的相关投入在短时间内能见到一定的效果。相比之下,教学成果的评价较为困难,其投入要在相当长的时间以后才能见效,并具有不确定性、潜在性和间接性。教师的社会服务绩效与前两者相比,更是难于测评,而且这个原本应为高校一项重要职能的工作现在却成了教师个体的私下活动。因此,在功利主义的驱使下,一些学校在制定发展战略时,表现出重科研轻教学、重声誉轻实绩的倾向。在另外一些非研究型大学里,由于任务的特定性和研究条件的有限性,决定了只能以教学为主,把科研独立于教学之外,把社会服务停留在口号上。总之,我国现行高等学校中,教学、科研和社会服务呈分离态势,即出现所谓的“教学为本”、“科研立校”和“声誉至上”等现象。盲目追求科研成果所产生的一个实际后果是使一部分教师把科学研究带进了形式主义的误区,而过度考量教学质量的后果则往往束缚了教师队伍的创新动力,最终或多或少地丧失了与大学教育密切关联的人文价值和社会价值,没有实现高校教师“传道、授业、解惑”的协调发展。

在一般高校里,教师的“传道、授业、解惑”是在所属高校的制约下进行的,二者之间的关系就是一种典型的委托—代理的关系。信息经济学理论认为,在委托—代理关系下,由于两者间信息不对称,为激励代理人为委托人努力工作,委托人应以代理人工作绩效为依据向代理人支付报酬。但是,传统的委托—代理模型假设代理人只从事单一工作项目,代理人的努力选择也是一维的。模型证明,如果委托人不能直接观测到代理的努力选择,代理人的报酬必须依赖于代理人努力下的经营业绩,因为只有这样,代理人才有积极性努力工作[1]。Holmstrom and Milgrom(1991)在线性委托—代理模型的基础上构建了多任务委托—代理模型。该模型证明,当代理人从事多项工作时,依据简单的委托—代理模型得出的结论是不适用的[2]。

近年来,将多任务委托—代理理论应用到教学质量激励和教师工作激励等方面研究上已受到了越来越多的重视。南旭光和李玲(2008)运用多任务模型分析了高校教师面对教学质量控制的激励机制,解释了为什么多数教师总是致力于教学基本任务的达成而非教学质量的持续改进[3]。李建军等(2008)发现学校对教师的激励机制能否取得最佳效果取决于教师的能力、风险厌恶程度、工作结果的不确定性以及教师对进修学习成本承担的比例,发现利用“标尺竞争”原理改进后的激励契约可以进一步提高对教师的激励强度,降低学校的代理成本[4]。张立杰等(2008)运用博弈论与委托代理理论,将高校教师的工作划分为教学努力和科研努力,并运用多任务委托代理理论对教师激励机制进行研究[5]。郑祥江等(2009)认为高校教师的科研成果容易度量而教学质量难以监控,分析了高校教师教学科研多任务委托代理问题[6]。芮金生和彭兴奎(2009)指出当前国内部分高校存在重科研轻教学的现象,从高校管理者与教师二者信息不对称角度出发,构建多任务委托代理模型,对高校教师的激励机制进行分析,发现最佳激励效果与教师的个人能力、风险厌恶程度、任务的不确定性以及相关度有关[7]。

在高等教育迅速发展的过程中,必然要求教学、科研和服务社会的有效结合。而现实的结论是:“对易于监督工作的过度激励就会诱使代理人将过多的努力花在这些方面而忽视在其他方面的努力,从而导致激励本身的扭曲和低效”[8]。那么,我们就不得不思考,“作为高校教师,倡导‘传道、授业、解惑’,是真正地做到了教学、科研和服务社会三项工作兼得并相互促进,还是心有余而力不足,顾此失彼呢?”然而,现有的研究,对此都没有涉及,缺乏针对高校教师基本职责的划分和合理考量的激励机制问题。有鉴于此,本文拟从信息经济学视角分析教师教学、科研和服务社会的活动,借鉴多任务委托—代理模型,分析教师教学、科研和服务社会活动的激励机制,使得高校教师的“传道(社会服务)、授业(教学活动)、解惑(科研活动)”能协调发展,相互促进。

二、多任务委托—代理模型基础

假设1:行政任命下的高校教师的工作任务包括以下三项:教学活动、科研活动和服务社会的活动(本文把教师接受学校的安排所做的一些学校领导偏好的工作也纳入服务社会的范畴中)。

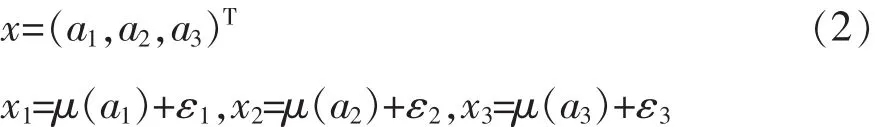

用a=(a1,a2,a3)表示高校教师的努力向量,其中a1是在教学活动上作出的努力,a2是在科研活动上作出的努力,a3是在服务社会方面作出的努力;B(a1,a2,a3)表示努力的期望收益;C(a1,a2,a3)表示努力的成本,假设B(a1,a2,a3)是严格递增的凹函数,C(a1,a2,a3)是严格递增的凸函数,高校教师的努力选择决定如下可观测的信息向量x:

假设μ:R3+→R3是凹函数,其中R表示实数,上标3表示可观测信息的数量,即3个努力变量决定了3个可观测信息的数量;ε是服从正态分布的随机向量,均值为0,协方差矩阵为∑,因此,x服从均值向量为μ(a1,a2,a3)、协方差矩阵为∑的正态分布。

假设2:高校教师在不同工作任务方面的努力产生不同方面的“业绩”信息,且信息之间相互独立。

假设2的直观解释是,高校教师在教学活动方面的努力产生的教学绩效方面信息、在科研活动方面的努力产生的科研成果方面的信息以及在服务社会方面的努力达成的学校和个人的社会声誉方面的信息,可以相互独立地被观测。当高校教师在教学和科研工作的信息或指标较好时,其服务社会的活动也就越有资本,作为委托人的学校自然也会更加满意。在不影响研究结论的前提下,为了处理问题的方便,信息向量x可表示为:

假设3:高校教师为风险规避型,具有统一的不变绝对风险规避的效用函数,即μ=-e-ρω,其中ρ为绝对风险规避度量,ω为实际货币收入,努力成本C(a1,a2,a3)可视为货币等价物,而学校作为委托人是风险中性的。

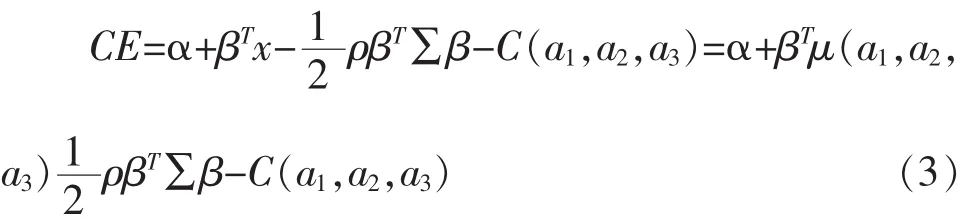

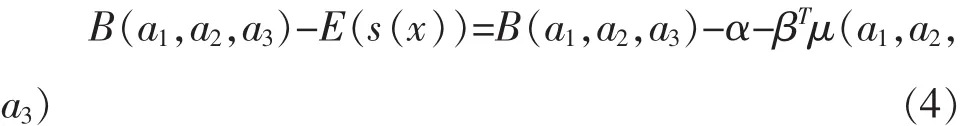

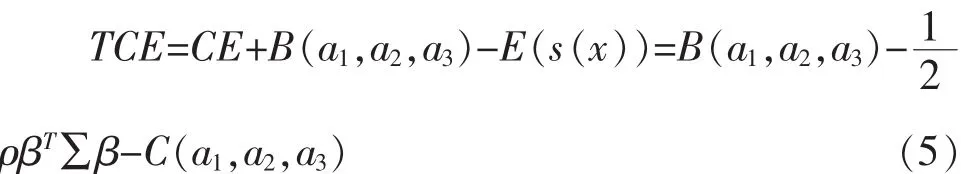

设高校的报酬函数s(x),取线性形式s(x)=α+ β1x1+β2x2+β3x3=α+βTx,其中,α为高校教师的固定报酬部分,βT=(β1,β2,β3),为业绩报酬系数向量,基于假设3对高校教师的风险规避假设,高校的确定性等价收入CE等于随机实际收入的均值减去其收入的风险成本的努力成本,即为:

作为委托人的高校的期望收益为:

稍加分析可知,固定报酬部分α是与工作绩效不相关的高校教师薪酬,其大小并不影响βT和(a1,a2,a3),在给定βT和的(a1,a2,a3)的条件下,固定报酬部分α是由高校教师的保留效用u决定的,α和βTμ(a1,a2,a3)都是高校教师所创造财富的一部分。因此学校的问题变成如何选择βT=(β1,β2,β3)来最大化总的确定性等价收入TCE,即代理人CE与学校的期望利润之和:

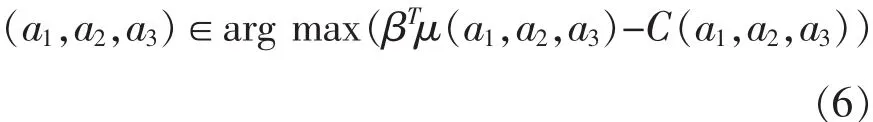

高校教师的激励相容约束条件为:

其中,arg max表示取令βTμ(a1,a2,a3)-C(a1,a2,a3)取最大值的(a1,a2,a3)。

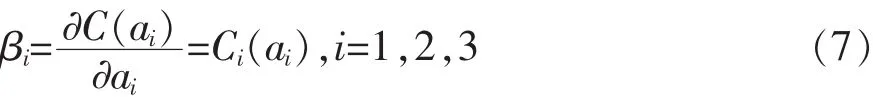

为简明起见,假设μ(a1,a2,a3)=(a1,a2,a3)T,即观测变量xi=ai+i,i=1,2,3,如果所有的ai严格为正,式(6)的激励相容约束就简化为其一阶条件:

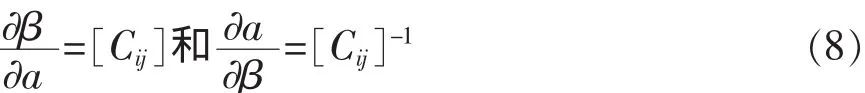

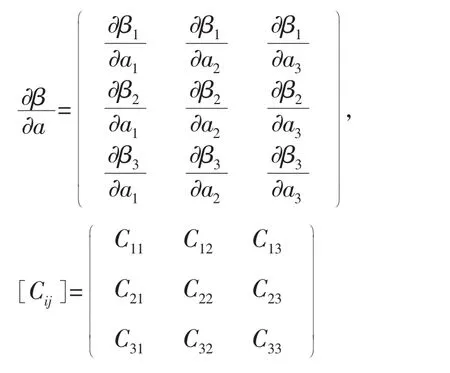

式(7)也就隐含地决定了高校教师的努力函数ai= ai(βT),对上面的一阶条件求导,得出:

这里,

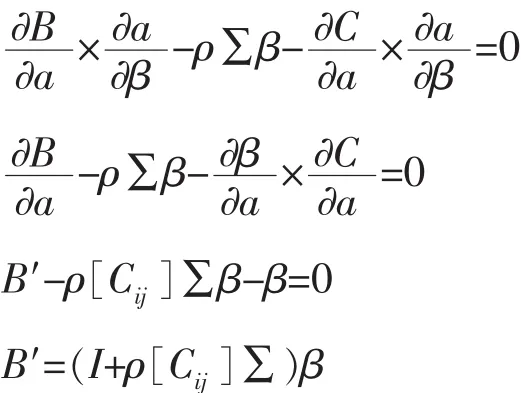

令总的确定性等价收入TCE对β的一阶倒数为0,得出:

上式两边同时左乘(I+ρ[Cij]∑)-1,即得到确定性等价收入的一阶条件:

其中,I为单位矩阵,B′(B1,B2,B3)T为一阶偏导数

三、多任务激励成本相互独立下的高校教师激励问题

在假设1中,给出了现代意义上的高校教师的工作任务应包括教学活动、科研活动和服务社会的活动三项的假设,并在前面提及实际上相当于在高校教师投入的单位努力下,高校对教师的激励成本的变化率。

由于以上三项工作任务的相对独立性,以及其产出业绩信息的相对独立性,为了分析问题的方便,有如下假设:

假设4:高校教师完成三种工作任务努力的激励成本函数相互独立,且影响工作业绩信息向量的随机向量独立分布。

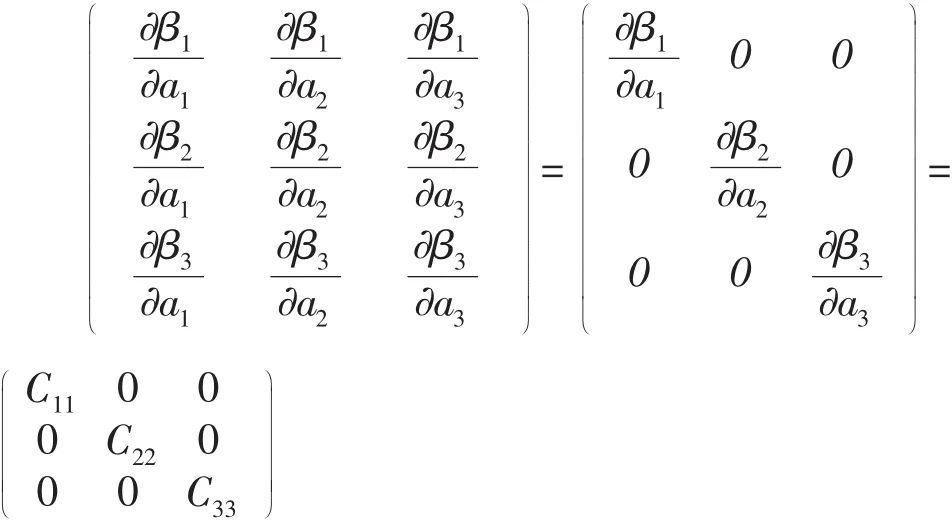

那么,自然就可得出Cij=0,i≠j和∑是对角矩阵,即得出:

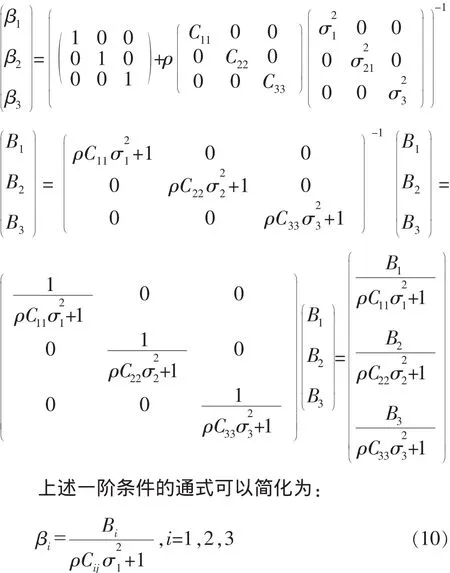

代入确定性等价收入的一阶条件,即式(9)β=(I+ρ[Cij]∑)-1B′,得出:

由式(10)可见,如果高校教师具有相互独立的多项工作任务,且多工作任务努力的激励成本之间相互独立,那么激励相容条件下的各工作任务的最优业绩报酬也是相互独立的,即高校教师在给定工作种类上的最优努力独立于在其他工作种类上的努力,同时由上式可见,最优业绩报酬βi是绝对风险规避度ρ、边际激励成本变化率Cij和可观测变量方差σ2i的递减函数。这个结论对于制定高校教师的激励政策是非常有意义的。

βi是绝对风险规避度ρ的递减函数,这意味着如果高校教师是风险厌恶的,则在激励方案制定上就应当减少对其“业绩”的激励,因此上述结论隐含的激励原则是对于不同风险态度的高校教师应有不同的最优激励方案,但如果这样操作,在实践中就会出现为了满足高校教师的个性化需求而在激励政策上的不统一,这是高校教师激励问题上的一个难题。

βi是边际激励成本变化率Cij的递减函数,揭示的政策含义是:如果某项工作任务的单位激励成本高,则应当相应降低对其“业绩”的激励;如果某项工作任务的单位激励成本低,则应当相应提高对其“业绩”的激励。以此反观作为直接委托人的高校在教学活动、科研活动和服务社会这三个方面对教师的单位激励成本高低:在一般教学型高校教师的教学活动激励中,由于作为直接委托人的高校往往只是实际的激励政策制定者,因此,在这方面的激励成本几乎为零,但是科研活动和服务社会的激励成本就相对较大,所以教师往往会被激励全力做好教学工作;而在一些研究型高校中,教师因为科研成果所获取的币化经营业绩报酬部分,往往来源于国家的科研基金或者硕士、博士点的经费资助,并不是由作为直接委托人的高校所支付的,所以教师被激励全力做好科研或者私下服务社会的工作,教学活动却成了鸡肋。

βi是可观测变量方差σ2i的递减函数,所揭示的政策含义是:如果某项工作任务的可观测变量方差高,则应当相应降低对其“业绩”的激励;如果某项工作任务的可观测变量方差低,则应当相应提高对其“业绩”的激励。其实,如果某项工作任务的可观测变量方差高,则意味着高校教师在该项工作任务上的努力与其在该方面所创造的业绩大小相关程度不高。在这种情况下,提高在这方面的业绩激励不能起到激励其努力工作的效果。只有当努力与业绩强相关时,也即在该项工作任务上的可观测变量方差低时,才能通过提高其业绩激励达到激励其努力工作的效果。

四、多任务激励成本相互依存下的高校教师激励问题

在假设4中作了高校各项工作任务激励成本的相互独立性的假设,这在一定程度上是可以反应现实的。但是,因为“教研相长”、“学而优则仕”的原因,高校教师的这三种工作任务的激励成本是相互依存的,即Cij≠0,也就是说,高校教师在某一工作任务方面的努力不仅会带来在该方面的业绩报酬,而且还会带来另一方面的业绩报酬。同时,在高校教师要完成的科研活动和服务社会过程中的能力和努力程度是可以由学校直接观察到的。而高校教师在完成教学活动过程中的能力和努力程度却是不易直接观测到的,只通过x1= μ(a1)+ε1进行间接测度。为此,作如下假设:

假设5:高校教师完成三项工作任务努力的激励成本函数相互依存,且影响工作业绩信息向量的随机向量独立分布。

假设6:在高校教师的三项任务中,完成科研活动和服务社会的努力选择是可以由学校直接观测到的,而完成教学活动的努力选择是学校不易直接观察到的。

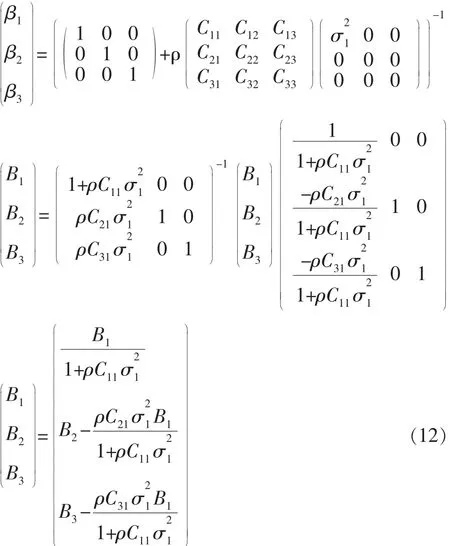

由假设1知,高校教师的工作任务种类包括了教学活动、科研活动和服务社会等三个方面,而在这三方面工作任务种类中,由假设6知,高校教师完成教学活动的努力选择是学校不易直接观测的,但可以通过x1= μ(a1)+ε1进行间接测度,完成科研活动和服务社会的努力选择是可以由学校直接观测到的,因此,得出式(11)成立。

将式(11)代入确定性等价收入的一阶条件,即式(9)β=(I+ρ[Cij]∑)-1B′,得出:

同时通过分析门槛条件可知,门槛条件与高校教师的教学绩效、教学活动努力成正比,与教学活动努力的激励成本成反比。换句话说,在高校教师三项工作任务之间,激励成本存在相互依存性(即Cij≠0),并且完成科研活动和服务社会的努力选择可以由学校直接观测(σ22=σ23=0)的情况下,对教学活动的激励β1是与激励成本相互独立时完全相同的,但对科研活动和服务社会上的最优化激励条件则有了较大变化,从β2和β3的取值可以看出,由于二者可以直接观测,对其的最优激励合同构成一个“门槛型激励合同”,而门槛条件则与高校教师的教学绩效、教学活动努力成正比,与教学活动努力的激励成本成反比。上述结论其实也是与观察事实相一致的,教学活动绩效最好的教师往往需要更多地承担学校赋予的社会性的任务,领导会对其布置较多的工作任务,学校对满足社会声誉方面的要求也就更高;而对于那些教学活动绩效较差的教师,学校对其的额外要求以及满足学校声誉方面的要求自然很低。同样,如果高校教师的教学活动努力的绩效回报较高,对其在科研活动与服务社会方面的门槛条件当然也较高。而门槛条件与教学活动努力的激励成本成反比则意味着高校教师的单位教学活动努力所要求的业绩剩余分享比例越高,则学校在科研活动和服务社会方面的激励门槛就会降低,从而提高对高校教师在科研活动和服务社会方面的激励。

五、结语

高校教师的职责在于“传道、授业、解惑”,要同时从事教学活动、科研活动和服务社会的活动。而这些活动由于在不同的高校中,在不同的教师自我定位下,有着不同的成本投入和激励产出,三者之间往往得不到协调发展,并没有实现齐头并进、相互促进的态势,反而是在不完善的激励约束机制下,理性选择某一方面,最终顾此失彼,影响了高校教师的效能发挥,也影响了高校社会价值的达成。为此,文章在多任务属性的视角下,在激励机制的分析框架下,研究了高校教师的教学活动、科研活动和服务社会三项任务目标的达成问题。从多任务激励成本相互独立的高校教师激励问题和多任务激励成本相互依存下的高校教师激励问题两方面入手,较清晰地阐明了高校教师的激励问题。

研究表明:(1)如果高校教师具有相互独立的多项工作任务,且多工作任务努力的激励成本之间相互独立,那么激励相容条件下的各工作任务的最优业绩报酬也是相互独立的,即高校教师在给定工作种类上的最优努力独立于在其他工作种类上的努力,同时由上式可见,最优业绩报酬是绝对风险规避度、边际激励成本变化率和可观测变量方差的递减函数。(2)如果高校教师多工作任务努力的激励成本之间相互依存,在激励相容条件下,教学活动的最优激励合同与激励成本的相互依存性无关,而科研活动和服务社会活动的最优激励合同为“门槛型激励合同”,即只有当高校教师所创造的“业绩”超过一定的“门槛值”时,对其的激励才是正向的,否则将是负向的,并且“门槛值”与高校教师的教学绩效、教学活动的努力成正比,与教学活动努力的激励成本成反比。

因此,学校应根据教师的不同类型及特点,正确认识不同阶层教师的需求,合理地运用激励机制,而不应该采取固定不变的考核激励框架。同时,还要树立正确的教师群体价值观和学校发展的整体可持续的教师文化,正确考量教师在“传道、授业、解惑”方面的努力和绩效,促进教学活动、科研活动和服务社会活动相互促进,实现高校教师群体的价值和高校的社会价值。

[1]Holmstrom B,Milgrom P.Multi-task Principal-agent Analyses:Incentive Contracts,Asset Ownership and Job Design[J].Journal of Law,Economics and Organization,1991,(7).

[2]Holmstrom B,Milgrom P.Aggregation and Linearity in the Provision of Intertemporal Incentives[J]. Econometrica,1987,55,(2).

[3]南旭光,李玲.多任务委托视角下的教学质量激励控制研究[J].重庆广播电视大学学报,2008,(1).

[4]李建军,费一文,费方域.不对称信息条件下高校教师激励机制的契约分析[J].上海管理科学,2008,(2).

[5]张立杰,吴映曈,曹雪梅.基于多任务委托—代理理论的高校教师激励机制研究[J].数学的实践与认识,2008,(22).

[6]郑祥江,张强,廖方伟.高校教师教学科研多任务委托代理问题研究[J].教学研究,2009,(2).

[7]芮金生,彭兴奎.多任务委托代理模型下高校教师激励机制分析[J].黑龙江对外经贸,2009,(6).

[8]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1996.

(责任编辑 周骥)

book=13,ebook=23

G642.0

A

1008-6382(2010)03-0013-07

2010-03-31

重庆广播电视大学基金资助项目(09GZ—0005)

南旭光(1978-),男,江苏徐州人,重庆广播电视大学副教授,管理学博士,主要从事管理科学与工程、教育经济与管理研究。