小学数学例题呈现方式的思考与实践

2010-08-27张卫星

张卫星

(台州市仙居县岭下张小学,浙江 台州 317300)

小学数学例题在教学过程中起着“范例”作用,它承载着联系生活与拓展思维的功能。切实加强数学例题教学,对于学生理解和掌握数学知识,培养能力,发展智力,训练思维,形成方法,陶冶情操等方面都具有举足轻重的作用。教材由于编排体例和版面的限制,往往采取浓缩呈现的方式。有些例题由于篇幅的限制,不可能提供详尽的学习材料,也不能呈现完整的思考过程,当然也就很难体现知识形成的全过程。因此,我们必须结合学生的生活实际和认知特点,对教材中部分例题的呈现方式进行合理的优化,使呈现更科学、更有引领价值,从而推进学生更积极主动地参与到学习活动中来。

一、呈现本质,拓展学生思考空间

现行小学数学教材中的例题往往带有浓浓的生活色彩,能激起学生思维的浪花,让学生的思维得到淋漓尽致的发挥。但事物总有两面性,生活化的数学例题在激发学生强烈探索欲望的同时,却将学生的思维框在了一个很小的范围内,学生的思考空间因为有了这个实际生活中的情景而变得狭隘,从而导致学生的思维不能得到充分的发展。因此,如何让例题的生活化与数学本质达到一种平衡状态,是每一位教师必需深入思考的问题。为此,教师应根据教材实际、学生的认知规律及生活经验,适当调整例题呈现方式,在保证例题生活化的同时,努力把例题的本质呈现给学生,从而拓展学生的思考空间。

例如,“小数大小比较”一课的原例题是:一本练习本的价格是0.85元,一支铅笔的价格是0.76元,哪一种物品便宜?为了拓展学生的思考空间,我对例题呈现进行了适当调整。

师(出示):0.7○0.8。

师:你能说出它们的大小吗?

生1:0.7比0.8小。

师(追问):你能说说你的理由吗?

生1:0.7里面有7个0.1,而0.8里面有8个0.1,因为7比8小,所以0.7比0.8小。

生2:我们可以画两个同样大小的正方形,把他们平均分成10份,0.7表示其中的7份,而0.8表示其中的8份。每一份的大小是一样的,所以7份比8份小,即0.7小于0.8。

生3:我借助了数轴,在数轴上分别找到0.7与0.8,我发现0.7在0.8的左边,所以0.7比0.8小。

生4:我给这两个数加上“元”这个单位,0.7元表示7角,而0.8元表示8角,所以0.7小于0.8。

师:揭示例题。

……

教学中,我并没有急着出示一个含有生活元素的例题,而出示了一个普通的小数大小比较习题。如果一开始就揭示带有生活色彩的例题,学生就只局限在通过单位换算的方法比较两个小数的大小,思考过程就显得比较单一。可见,数学课堂应从例题的呈现环节就提供给学生思考问题的机会,给予学生思考问题的空间,让学生能从思考问题的过程中获得思维的发展。

二、现场生成,吸引学生主动学习

在数学教学中经常有这样的现象:教师在教学例题时,班上大多数学生都能正确列式计算,练习、作业也几乎全对,可一考试,特别是与其他知识相互联系的时候,学生就懵了。究其原因,是有些学生在教学前已经阅读过例题,如果教学时不加以改变,对他们来说就缺乏新鲜感,所以注意力就分散了。因此,我们在教学例题时应该循着例题指向,从学生身边找数学资源,当堂生成数学例题。这样,就可以吸引全体学生的注意力,使学生主动参与数学学习。

例如,在教学“简单的统计”一课的例题时,我就改变了直接出示学生喜爱球类活动统计结果的形式,给出一张空白表格,采用现场调查、统计的方式,借助多媒体用文本直接输入本班同学喜爱球类运动情况。(表格略)

对上表中统计的数据进行分类、整理和分析,绘制成统计表,并回答下面的问题:

(1)你是用怎样的方法对统计的数据进行整理的?

(2)哪一张表更能清楚地看出最喜爱某种球类活动的人数?

(3)你估计,在我们班组织什么球类比赛最受欢迎?

(4)针对统计的情况,你还有什么想法?

上述教学,当堂生成一道数学例题。然后以这道例题为载体与学生一起探讨、研究、交流。通过这样的改变,例题的新鲜感、真实感很强,全班同学个个聚精会神,主动参与知识的形成过程,数学素养也就自然而得到提高。

三、呈现片断,促进学生主动建构

我们在备课时要深入钻研教材,要将教材中的每个例题读“透”,明晰例题的主要条件与问题之间的关系。同时根据学生实际,适时呈现例题片断——主要条件,让学生围绕主要条件展开想象、验证、探究、讨论。当学生深刻理解例题的主要条件后,例题的教学也就水到渠成了。

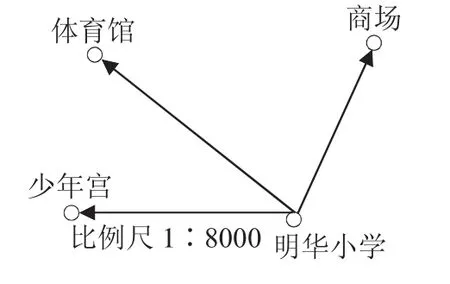

例如,“比例尺的应用”一课的例题是:如图,明华小学到少年宫的图上距离是5厘米,实际距离是多少米?

很多教师在教学这个例题时,往往是直接呈现例题,然后审题,最后让学生尝试自主解答、交流讨论方法。但一位教师在教学这个例题时却只呈现例题片断,反而收到了较好的教学效果。具体教学过程如下:

师(首先单独呈现了例题中的图):从图中,你能获得哪些信息?

生1:这幅图的比例尺是1∶8000。

师:是谁和谁的比?

生1:图上距离和实际距离的比。

尽管近年水资源论证工作取得了很大成效,但该项制度建设起步较晚,实践时间较短,还存在一些问题需要改进和完善,亟须出台水资源论证配套法律法规,形成我国完善的水资源论证制度体系。

生3:还可以表示实际距离是图上距离的8000倍。

生4:是把实际距离缩小8000倍画到图上的。

生5:图上1厘米表示实际距离80米。

师:根据生5的理解,我们还可以画出什么比例尺?

生6:线段比例尺。

师出示未填写数据的线段比例尺,让学生口头填写。(图上距离1厘米表示实际距离80米,2厘米表示……,3厘米表示……)

生7:明华小学距少年宫最远,距商场最近。

师:你是怎么知道的?

生7:在同一幅平面图上,比例尺是一定的。图上距离越长,实际距离也越长。

师:你真会动脑筋,从图中你还能得到什么信息?

生7:我们可以量出明华小学到少年宫、体育场和商场的图上距离。

师:你觉得量的时候,要注意什么?

生7:刻度线要对准表示某个地点的圆圈的中心,这样才能量得比较准确。

生8:也就是从圆心到圆心。

师:我们要找准表示地点的某个圆圈的中心,量出点到点的距离。

学生打开课本测量,然后汇报,老师在图上标出相应的图上距离。

师:现在,你们想提出什么问题?

生9:明华小学到少年宫的实际距离是多少米?

生10:明华小学到体育场的实际距离是多少米?

生11:明华小学到商场的实际距离是多少米?

师:下面请各小组分工合作,想办法算出这三段实际距离,然后交流各自不同的算法。

……

案例中的这位老师以前一课“认识比例尺”中学生建构起来的对比例尺含义的多角度理解为认知起点,从只呈现包含比例尺的平面图入手,激活旧知,并以比例尺为切入点,层层推进,激励学生不断开放式地收集平面图中的信息,甚至挖掘出隐含的信息(如线段比例尺、实际距离的远近)。这样学生所获取的信息量大大增加,既发展了学生收集、处理信息的能力,又为后面求实际距离这一问题出现多样化解法奠定了良好的基础,可以说学生已经在老师不留痕迹的引导下不知不觉地成为“求实际距离的方法”这一数学知识的主动建构者。

四、分步呈现,促进学生积极思维

所谓分步呈现,即把组成例题的条件和问题依次间断呈现,每次呈现之后都给予学生一定的思考或交流时间,以促进学生积极思维。为此,我在出示例题尤其是应用题的时候,常常课中当场板书,但并不“一气呵成”,而是写了一两个条件就暂停,让学生说一说能想到什么,对一些想象域比较宽的题目就让学生猜想老师接下去会写什么,这样一可以培养学生的想象能力,二可让猜中和想对的同学有一种快乐,对一些想象域比较窄的题目就让学生自己编写下去。

例如,在教学“比例应用题”时,我先板书:一个长方形,长与宽的比是3∶2。接着问学生由此可以想到什么。学生在思维的发散中展露着各自的理解程度。然后我让学生猜测下面我会写什么,学生大多推断会写长或宽的长度,我顺势板书:如果这个长方形的长是45厘米。要求学生即兴给应用题候补一个问题,学生纷纷提出“求宽”“求周长”“求面积”等问题,最后我选择其中一个问题作为例题教学,其余的作为练习。

我如此“断断续续”地分解例题,却能有效地迫使学生的思维始终处于“连续”的理解状态,例题的完整“出台”让学生拥有一种成就感,他们会时刻关注例题的发展过程与解决结果。也就是说,这样的分步呈现会时时牵挂着学生的心,促进学生积极思维,从而使学生清楚地认识例题的内涵。

五、动态呈现,促进学生深刻理解

教材中的例题虽然多为图文兼备,但由于受时空的限制,往往以平面、静态的方式呈现,这样就不利于启迪学生的思维。教学前,我们可以对这种静态的例题进行二次开发,适当增删、重组、包装例题,使例题呈现更具情趣化、生活化、活动化,从而创造出例题、情境、活动三位一体的立体教材。

例如,“平均数应用题”中的例1,有这样一幅插图:3个笔筒,一个装着3支铅笔,一个装着5支铅笔,另一个装着7支铅笔。问题是:怎样移动,才能使每个笔筒里铅笔的支数同样多?这道题直接显示的信息不够活跃,只是让学生通过观察进行解答。我们可以将例题呈现动态化:在黑板上贴出3堆圆,一堆3个,一堆5个,一堆7个,再启发学生:怎样移动圆,就能使3堆圆中的个数同样多?让学生拿出学具进行操作,同时又可让一位学生上黑板演示,学生通过移一移、补一补的过程,充分理解了“移多补少”可以得到一个相同数。操作简便易行,同时,材料颜色的任意掺杂又帮助学生抽象出了“数量的个数”这个本质属性,排除了其他非本质属性的干扰,效果非常好。

可见,将静态的例题以动态的形式呈现给学生,才能将例题活化,使学生活学,最终达到将所学知识活用的目的。

总之,例题是重要的教学资源,我们要从开发教学资源的效益考虑,挖掘例题内涵,优化呈现方式,使例题更富有挑战性,使学生更好地把书本上的知识内化为自己的知识,从而使学生得到全面、和谐、稳定的发展。

[1]严育洪.教学,请你“悠着点”[J].教学月刊(小学版),2009(4).

[2]汤卫红.优化呈现方式 满足探究需求[J].教学与管理(小学版),2008(8).

[3]姜卫钧.优化教材呈现方式,赋课堂以生命活力[J].教学与管理(小学版),2005(1).

[4]徐军.用好例题,拓展学生思考的空间[J].小学教学参考(数学版),2009(6).