农资品市场中主要利益相关者的行为博弈及其政策规制*

2010-08-21李作战

李作战

(广东商学院工商管理学院,广东广州 510320)

农资品市场中主要利益相关者的行为博弈及其政策规制*

李作战

(广东商学院工商管理学院,广东广州 510320)

农资产品是农业生产的基本要素,假冒伪劣农资产品对社会和经济的影响很大。在对假冒伪劣农资产品的生成机理进行了经济学意义分析的基础上,根据不完美信息动态博弈理论,建立了农资产品双价交易的博弈模型和政府打假的博弈模型,围绕模型中的变量分别从提高伪装成本,加强政府监管,增加打击和惩处力度等方面进行了讨论。研究表明,要实现农资市场的短期净化,政府应该加大对假冒伪劣农资行为的惩罚力度,同时增强对政府监管打假部门的激励。最后从政策规制角度,提出了增加打假的制度供给、长短效机制的结合以及缩小信息不对称程度的对策建议。

假冒伪劣;农资产品;博弈论;信息经济学;政策规制

Abstract:This paper first analyzes headstream s and p roducing mechanism of counterfeit and inferior commodities.In virtue of game theory and information economics,game models of the related factors about countermeasures are then set up.Conclusion is that administrable measures of government and effective instrument in law can be counted on to remedy the deficiency of marketing mechanism.The paper lastly designs a p reventing and controlling system that includes signal disp lay mechanism,government supervision,marketing legal system and credit standing system.

Key words:counterfeit and inferior;agriculturalmaterials;game theory;information economics;policy regulation

一 问题的提出

农资产品是指用于农产品(农作物)生产和保证农产品生产过程顺利进行的物质材料及其他物品,主要包括:化肥、农药、种子、种畜禽、兽药、饲料、草种、热作种子和种苗、农机、农膜、渔业生产资料、农村能源(农用柴油、农电)等。农资产品是农业生产的基本要素,其质量问题关系到农民增收的切身利益,关系到农产品的品质和农业的安全,也关系到消费者的健康。近年来,尽管各级政府投入了大量的人力物力对假冒伪劣农资产品进行了打击和治理,但假劣农资品坑农伤农的事件却屡屡发生。据不完全统计,我国每年因为假冒伪劣农资产品而给消费者带来的直接和间接损失在2 000亿元以上。[1]

假冒伪劣农资产品在一定程度和范围内的顽固性存在背后有其经济学逻辑。新古典经济学的理论假设是将现实条件理想化,要求市场出清、完全理性以及信息充分,所以斯密在《国富论》中鼓励每个社会成员放手去追求自己的最大利益。然而现实生活中市场参与者的有限理性以及交易双方信息的不对称,使得假冒伪劣行为成为自由市场经济的孪生兄弟,更是对社会诚信和伦理道德的拷问。英、美、法等西方发达市场经济国家也都经历过假冒伪劣行为带来的阵痛。由于信息不对称,价格信号难以有效传递商品信息,仅由市场机制无法降低并消除假冒伪劣产品对社会经济造成的危害,[2]在这种情况下,政府如何发挥政策职能来弥补市场机制本身的不足,就成为政府和理论研究者共同面临且亟待解决的问题。

二 相关理论的梳理和探微

分析假冒伪劣产品行为的有效理论工具是博弈论与信息经济学。自从冯·诺伊曼(Von Neumann)和奥斯卡·摩根斯特恩(Oskar Mo rgenstern)在《博弈论与经济运行》一书中提出了合作型博弈模型解的概念和分析方法,就奠定了博弈论这门学科的理论基础。然而在现实生活中,合作博弈的情况是很少见的,非合作博弈却大量存在。纳什(J.Nash)在《非合作博弈》一文中定义了非合作博弈,并证明了非合作博弈均衡解的存在,即纳什均衡。可见,博弈论就是研究非合作决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题。[3]

到了20世纪60年代,泽而腾(R.Selten)将纳什均衡引入动态分析,提出了“精炼纳什均衡”的概念。[4]海萨尼(J.Harsanyi)则把不完全信息引入了博弈论的研究。[5]由于纳什、泽而腾和海萨尼在非合作博弈均衡分析的研究中作出了开创性贡献,1994年的诺贝尔经济学奖同时颁给了他们三人。在20世纪70年代中后期,一些学者用博弈论来研究信息和决策时序问题,其中阿克洛夫(G.Akerlof)、史宾斯(M.Spence)和斯蒂格利茨(J.Stiglizt)由于在非对称信息市场的研究作出了开创性贡献而获得2001年诺贝尔经济学奖。[6]进入20世纪80年代后,博弈论由于在经济研究中的重要作用而逐渐成为主流经济学的一部分,成为经济学科的主要分析方法和应用理论。[7]2005年,由于奥曼(R.Aumann)、谢林(T.Schelling)通过博弈论分析,促进了人们对冲突和合作的理解而获得该年度诺贝尔经济学奖,这也是自1994年以来,诺贝尔经济学奖第三次眷顾从事博弈论研究的经济学家。可见,博弈论的思想已经成为主流经济学的支柱。

从以上理论梳理的脉线看,信息经济学是非对称信息博弈论在经济学上的应用,它研究非对称信息情况下的最优交易契约。该理论对新古典经济学的假设作出回应,认为价格不可能凝结和囊括所有的市场信息,并且市场信息的获得是需要成本的,市场参与者并不具有市场运行的完全信息,这就决定了竞争是不完全的。那么决策个体之间就存在着直接的相互作用和影响,此时非对称性的“私人信息”就发挥着重要作用。[8]可见,不完全的市场信息是假冒伪劣农资产品存在的本质原因。

三 假伪劣制售行为和真品制售行为混同均衡的经济学分析

假冒伪劣农资产品的存在是一种不完全信息动态博弈的结果。假劣农资品的制售者与真品(被假冒的高质量农资品)制售者之间在农资市场上通过策略性竞争,各自取得一定的市场份额并以一定的均衡形态共存。假劣农资品的制售者通常以比真品制售者较低的成本生产假劣农资品,但为了假冒真品,在价格信号上他们与真品制售者保持基本一致,不会主动展开价格战以至于给消费者传递假冒伪劣产品的信息。另外,制假者也不会通过产量竞争将真品彻底赶出市场。真品绝迹,市场必亡。因此,对制假者来说,最好的策略可能就是在价格上与真品价格“混同”,在产量上为真品留出一定的市场份额,真假混存,迷惑消费者,这样还可赢得市场上的一部分顾客,从而谋取高额的不法利润。对于真品制售者,也不会为了追求更大利润而模仿制假者从真品制售转向伪劣品制售。所以,对真品制售者来说,最佳的策略也可能就是继续坚持一定产量水平上的真品生产,从而保住一定的市场份额,出现真品制售与假劣品制售间的一种“混同均衡”。[9]

(一)基本假定:

1.假定市场上农资产品有正品和劣品两种类型,正品对消费者的价值为 v,劣品对消费者的价值为 w,v>w,并且 v和w对买卖双方来讲信息对称。

2.假定正品可以卖高价,也可以卖低价,高价为 ph,低价为 pl,生产成本为cg,正品卖高价和卖低价的收益分别为ph-cg,pl-cg;劣品的价格也有两种可能,即高价 ph和低价为 pl,劣品的生产成本为cb。当劣品的价格为高价 ph时,即为假冒伪劣产品。当劣品卖高价,以次充好,需要增加伪装成本c,卖方的收益为ph-cb-c。如果劣品卖低价,则卖方的收益为 pl-cb。

3.当买方以价格 ph和pl购买正品时,获得的消费者剩余分别为 v-ph和v-pl,并且 v-ph>0,v-pl>0;当买方以价格 ph和pl购买劣品时,获得的消费者剩余为 w-ph和 w-pl,并且 w-ph<0,w-pl<0;因为 v>w,ph>pl,所以有 v-pl>v-ph>w-ph和v-pl>w-pl>wph。

4.当买方不购买产品,其收益为0;卖方产品卖不出,则收益分别为 -cg(正品)和 -cb(劣品)。

(二)模型分析

如以下图示一,这是一个3阶段不完全信息动态博弈问题,其中卖方作为博弈方1,买方作为博弈方2。第1阶段表示卖方出售的农资产品有正品和劣品两种。第2阶段表示卖方出售的正品和劣品既可卖高价 ph,也可以卖低价 pl。根据前面假设,劣品卖高价需要增加伪装成本c。第3阶段买方在两个信息集处作出决策,即买或不买。扩展形8个终点的列向量中第1个数字为卖方的收益,第2个数字为买方的收益。从图1还可以看出,由于卖方出售正品和劣品者有高价和低价两种可能,因此买方并不能根据价格的高低简单地肯定产品的质量。也就是说,买方在各个信息集决策前必须根据卖方的策略、经验以及利用贝叶斯法则作出判断,判断是决策的基础,一个判断就是博弈达到该信息集中每个节点的可能性的概率分布。[10]

图1 不完全信息动态博弈模型

在双价农资产品交易的博弈模型中,伪装成本c是一个很重要的参数,对于c可以从狭义和广义两个角度来理解。从狭义角度看,如果对假冒伪劣农资产品不采取任何的措施,伪装成本c仅仅是简单的伪装费用,例如包装费;从广义角度看,如果对假冒伪劣农资产品采取治理的措施,伪装成本c不仅包含伪装费用,还包括交易后一旦被发觉会被追究责任或受到索赔甚至被课以重罚的风险成本。伪装成本c的大小将影响到市场的均衡类型,下面对于伪装成本c≈0和c>phpl两种情况简单加以分析。

1.伪装成本c很小,c≈0

在这种情况下,市场对假冒伪劣产品不采取任何的措施,卖方以次充好的代价几乎等于0,在个体经济利益的驱动下,所有的卖方均采取劣品高价的策略,高价已不能说明产品质量的好坏。设高价条件下产品为正品的概率为p(g/ph),产品为劣品的概率为 p(b/ph),从长期来看,市场中正品的概率 p(g/ph)降低,劣品的概率 p(b/ph)增加,使得 p(g/ph)(v-ph)+p(b/ph)(w-ph)<0,即买方的期望收益小于0,则买方必然只选择不买,卖方也就卖不出任何的东西,卖方只好全部撤出市场,市场陷于瘫痪。这是市场完全失败的市场均衡,也是阿克洛夫(G.Akerlof)在1970年提出的所谓的“柠檬原理”——劣品将把所有的产品赶出市场。[11]在这种情况下,经济活动中的社会分工和经济合作完全停止,经济受到诚信的重创。

2.伪装成本c很大,c>ph-pl

在这种情况下,社会对假冒伪劣农资产品采取治理的措施,卖方以次充好的代价很大,并且有c>ph-pl。这时候该博弈会实现最理想的均衡 —市场完全成功的完美贝叶斯均衡。在该均衡中,价格完全反映了产品的质量。正品卖高价,劣品卖低价,买方买下全部货真价实的产品。买方的判断为p(g/ph)=1,p(b/ph)=0,p(b/pl)=1,p(g/pl)=0。其中p(b/pl),p(g/pl)为低价时出现劣品和正品的条件概率。

上述完美贝叶斯均衡可以用递推归纳法来证明。首先看买方的选择,给定自己的上述判断,如果卖方要的是高价,则选买的期望收益为p(g/ph)(v-ph)+p(b/ph)(w-ph)=v-ph>0;如果卖方要的是低价,则选买的期望收益为p(g/pl)(v-pl)+p(b/pl)(w-pl)=v-pl>0,而两种情况下选不买的收益都是0,所以买方买比不买好。接着看卖方的选择,给定买方的判断和策略,当产品为正品时,因为 phcg>pl-cg,卖方当然要高价;当产品为劣品时,由于c>ph-pl,有 ph-cb-c 通过以上分析我们可以看出,杜绝假冒伪劣农资行为不能单纯依靠市场力量,也就是说需要设计市场运行机制以外的其它系统来达到控制的目的。同时,制售伪劣农资品给不法厂商带来了超额利润,但却严重的破坏了整个社会的资源与福利,损害了正品厂商和广大消费者的利益。市场机制不能对这种外部不经济性(W illiamson,1976)作出评价,因此也必须引入市场运行机制以外的其它系统来进行监管。政府就天然地成为打假行为的真正主体(消费者和真品制售者都处于市场机制以内,它们不可能成为打假行为的真正主体),我们通过建立政府对农资品打假的博弈模型来分析政府的角色和作用。 (一)基本假定: 1.假设该博弈中有两个博弈方,即打假者(政府部门)和农资品造假者,这两个博弈方之间的关系是非合作的,打假者和造假者的利益是根本对立的。 2.假设该博弈是一个静态博弈,即博弈中造假者和打假者的利益是对立的,为了各自的利益他们都不会让对方预先知道自己的选择。 3.假设政府打假者的行为受到社会公众的监督,因而其利益与社会公众的利益是一致的。 根据上述假设,该博弈可这样描述:对于政府来说,有打与不打两种策略;对造假者而言,也有造假与不造假两种策略选择。通过博弈,双方的得益矩阵如图2: 图2 造假者和打假者双方的得益矩阵 如图2,如果造假者造假时,打假者没有进行处罚,则造假者就会获利W,如果卖方造假被执法者查处到,就会没收全部违法收入 P;相应地,造假者造假而未被处罚时,打假者会被处罚,设为 M,造假者造假而被查处时,打假者会受到奖励(包括经济激励和政绩激励),设为 K。如果造假者没有造假,而打假者也未处罚时,因享受了闲暇而获益为 N,如果卖方没有造假,执法者认真执法,以劳动换取收人,不亏也不赚。在这里,双方都试图猜中对方的战略,然后自己采取相应的战略,因此双方的战略选择变成不确定的,即以一定概率分布随机选择决策行动即混合战略。图示二表明此博弈是一个非对称的非零和博弈,且该博弈是不存在纯策略纳什均衡。 假定造假者的混合战略为 r(即以 r的概率选择造假,1-r的概率选择不造假),打假者的混合战略为θ(即以θ的概率选择不处罚,1-θ的概率选择处罚)。则造假者的期望效用函数为: 当打假者认为造假者进行假货生产的概率严格小于 r*时,那么打假者唯一的最优选择就是不处罚,但当打假者以概率1选择不处罚时,造假者的最优选择却是造假,这反而导致打假者选择执法,但这样,造假者就会不选择造假,如此循环下去。所以 r 由此可见,该博弈是一个混合策略博弈问题,即造假者和政府是随机地选择其策略,他们的策略有一个概率分布。[13]那么在该博弈中,造假者选择造假与不造假两种策略的概率分布与打假者选择打假与不打假的概率分布又是怎样的呢?我们用图示三(a)和(b)的方法加以推导。 图3 混合策略博弈的概率分布 在图示3(a)中,横轴反映农资品造假者选择造假的概率,它分布在0和1之间,用1减去造假的概率就是造假者选择不造假策略的概率,纵轴反映了对应于造假者造假的各个不同的概率时政府选择不打假策略的期望得益。[14]图中 N到-M的连线与横轴的交点对应的P*1就是造假者混和策略中选择造假的概率,他不造假的概率相应为1-P*1。这是因为,N到-M的连线上每一点的纵作标就是政府在造假者选择该点横坐标表示的造假概率时选择不打假策略的期望得益,即: 假设造假者选择造假的概率大于P1*,此时政府不打假的期望得益小于0,因此,政府肯定会选择打假,这样,造假者被抓有赔无赚。因此,大于P1*的造假概率是不可取的。如果造假者选择造假的概率小于P1*,则政府选择不打假的期望得益大于0,因此政府选择不打假是合算的,此时造假者即使提高一些造假的概率,只要仍然不大于P1*,政府总会选择不打,造假者就不会有被抓住的危险,由于造假者在保证不被抓住的前提下造假的概率越大,收益就越大,因此他会使造假的概率趋于P1*,即他的混合策略是造假的概率分布为P1*,不造假的概率分布为1-P1*。同理,我们可以证明政府的混和策略为不打假的概率分布为P2*,打似的概率分布为1- P2*,如图示3(b)所示。 (二)模型分析 我们来看政府在选择打击假冒伪劣农资品时的两种不同策略的效果。 如图3(a)所示,如果政府打假的思路是加重对失职政府打假人员的惩罚会发生什么现象呢?加重对失职打假人员的惩罚力度意味着 M增大到M’,此时,在造假者的混和策略不变的情况下,政府打假人员不打假的期望得益为负值。因此,打假人员肯定会选择打假而不敢懈怠。这样,造假者首先会选择不造假而长期中仍然会选择混合策略,但其造假的概率却下降到 P1,这样,在造假者的期望得益值(V)和被没收的全部违法收入值(-P)不变的情况下,使政府打假人员在长期中更加勤勉地工作。 如图3(b)所示,如果政府打假的策略是加重对造假者的惩罚力度,这就会使造假者在打假者同样的混合策略下造假的期望得益由原来的 -p变为 -p’,使造假者在短期中停止造假,而这又会使政府打假人员不打假的概率提高到 P2;在政府打假人员的N和-M不变的情况下,加重对造假者的惩罚力度的策略在短期内能扼制造假,但在长期中却使政府打假人员放松警惕,造假的情况却不会有改善,甚至更加严重。 在社会诚信处于较低水平下,假冒伪劣农资行为是市场经济的必然产物。市场中信息不对称是假冒伪劣农资品存在的一个主要原因。市场机制无法自动降低并消除假冒伪劣行为,价格信号不应该是农资市场中激励约束的全部内容和手段,必须发挥政府的公共职能来弥补市场机制本身的不足。在我国,政府是农资市场打假行为的真正主体,要使假冒伪劣农资品彻底退出市场,政府铁腕打假是关键。加大对造假行为的惩罚会使造假的概率在短期中下降,但长期中不一定下降;加大对打假人员的激励和奖励,可在一定程度上降低造假概率,所以要实现农资市场的短期净化,政府应该加大对假冒伪劣农资行为的惩罚力度,同时增强对政府监管打假部门的激励。综合以上的研究结论,相应的有以下几个方面的政策规制建议: 1.假冒伪劣农资产品的打假是一项系统工程,需要有一个协调整合的打假监管体系的制度供给。目前可行的一条思路是:农业行政管理部门统一负责监管农资产品质量安全、市场准入和农资企业行业准入,质监部门对产品质量违规案件开展行政执法,工商部门对市场交易行为中违规案件开展行政执法,司法部门负责刑事、民事案件,形成对农资市场的监管和行政执法的合力。摈弃过去各自为政的运动式突查和打击,实行联动体制下的日常监督和专项重点打击相结合,保持合理的打假频度和稳定性,给公众一个持续打假的强信号显示。 2.打假的长效机制和短效机制交互结合,标本兼治。既要从现在开始加强全民诚信教育,营造和培育未来的诚信环境,也要加大对当前假冒伪劣农资行为的惩处力度。惩处力度的下限应为因假劣行为而引起的社会成本、监管成本与消费损失之和,迫使制假售假者承担外部不经济的负效应。如果制售假者的预期成本大于预期收益,假冒伪劣农资行为也就可以得到有效的遏制。 3.盘活无效或低效的政府打假供给,释放部分民间的打假供给。当前行之有效的方法是政府要确实加大对执法不力者、执法犯法者的打击力度,建立完善的官员问责制度,让部分流于形式的政府“打假”供给激活起来。同时在法律许可范围内,尽量发挥民间打假的作用,民间打假力量的释放将增加伪劣农资品的风险预期并降低其收益预期。 4.农民消费者和优质农资品制售者的积极参与配合是加速农资市场净化的必要条件。农民消费者是信息弱势群体,优质农资品制售者其单独打假的成本又很高,但通过“政府搭台,企业唱戏”,政府定期组织优质农资品的制售者向农民消费者传递市场信号,可大大缩小双方信息的不对称,提高农民消费者对假冒伪劣农资产品的辨别力。 [1]方炎.整顿和规范市场经济秩序与农业生产资料质量安全管理体系建设[J].中国农村经济,2002,(5):68-73. [2]张颖熙,夏杰长.促进我国农村服务业发展的思考[J].广东商学院学报,2009,(3):53-55. [3]J Nash.Non-cooperative Games.Annalsof Mathematics[J].1951,(54):286-295. [4]R Selten.Evolutionary Stability in Extensive-form Two-person Games.Mathematical Social Science[J].1983,(5):269-373. [5]J Harsanyi,R.Selten.A General Theory of Equilibrium Selection in Games.Cambridge:M IT Press,1988. [6]谢康,邬家培.阿克洛夫、史宾斯和斯蒂格利茨论文精读[M].北京:商务印书馆,2002. [7]R Aumann.Correlated Equilibrium as an Exp ression of Bayesan Rationality[J].Econometrica,1987,(55):1-18. [8]R M yerson.Game theory:Analysis of conflict[M].Cambridge and London:Harvard University Press,1991,59. [9]蒲勇健.假冒伪劣产品与真品共存于市场的信号传递博弈模型[J].电子科技大学学报,1996,(6):63-69. [10]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,2004.121-128. [11]Akerlof George A.The Market for“lemons”:Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism[J].Quarterly Journal of Economic.1970,84(3):488-500. [12]M Osborne,A Rubinstein.A course in game theory[M].Cambridge and London:The M IT Press,1994.25-27. [13]谢桂生,阮平南.假冒伪劣商品治理中的政府官员行为分析[J].北京工业大学学报(社会科学版),2005,(1):11-14. [14]王晓东.假冒伪劣的经济学分析[J].经济理论与经济管理,2004,(5):16-20. An Econom ic Analysis of Counterfeit and Inferior Agricultural Commodity and Its Policy Regulation L IZuo-zhan (College of Management,Guangdong University of Business Studies,Guangzhou 510320,China) F304.3 A 1008—1763(2010)02—0052—05 2008-11-07 李作战(1971—),男,湖北荆州人,管理学博士,广东商学院工商管理学院副教授.研究方向:产业经济和组织战略.四 政府的角色及农资产品打假的博弈模型

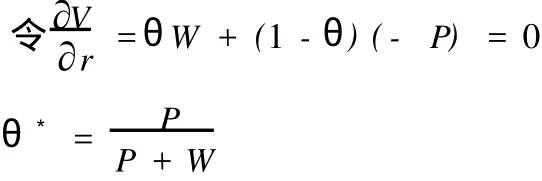

五 研究结论和政策规制建议