蕈菌营养药的安全、质量控制和调节*

2010-08-08张树庭Buswell

张树庭 J.A.Buswell

(1.蘑菇生物技术国际服务中心,香港中文大学生物系,香港;2.上海农业科学院食用菌研究所,上海 201106)

1 引 言

蕈菌缺乏叶绿体,不具有光合作用的能力,它们依赖于绿色植物合成的有机质来生长和繁殖,而这些有机质大多是农业或林业的废弃物。和绿色植物不同,蕈菌产生一系列的胞外酶来降解生长基质内的复杂大分子物质 (纤维素,半纤维素,木质素)。蕈菌主要依靠纤维素和半纤维素来提供可溶性营养,然后吸收、消化供菌丝营养生长和形成子实体。然而,由于植物细胞壁中的纤维素和半纤维素通常是以木质素复合碳水化合物 (LCCs)的形式存在,除了纤维素酶和半纤维素酶以外,蕈菌还合成木质素降解酶以降解嵌入式多糖。这表明蕈菌具有强大的生物降解能力,以及良好的从周围环境中吸收供生物合成所需的一切有机原料和无机原料的能力。不幸的是,这种吸收的能力却潜在地对蕈菌和蕈菌产品具有很大的负面意义。

环境污染现在是一个全球性的问题,影响着关乎人类福祉的诸如空气、水、食物的各个方面,它们最终影响人类健康。因此,生长基质和蕈菌生长环境的其他因素如空气、水等都可能含有有害成分,这些有害成分会被蕈菌吸收并在蕈菌中积累。此外,在运输和处理 (如干燥,罐装)子实体的过程中,在蕈菌衍生产品生产的各个阶段,还有进一步受到环境污染物污染的可能性。这种情况发生时,蕈菌及其产品的质量安全会下降,而这将可能对人类生命和健康造成严重后果。在本文中,我们将讨论影响蕈菌及其衍生产品的质量安全问题,以及适用于蕈菌培育及其衍生物生产的一些基本的准则。

2 蕈菌营养药的市场价值

蕈菌营养药被定义为 “从蕈菌菌丝体、子实体或培养液中提取的体现蕈菌营养和药用功能的,制成胶囊或片剂等形式的一类膳食补充剂”。[1]

目前还没有关于药用菌的全球市场价值的近期报告,但不同来源的已发表的早期估计数字还很有参考价值。药用菌的市场价值在1991年估计为12亿美元,[2]1994年为36亿美元,[1]1999年为60亿美元[3]。三种最早的β-葡聚糖营养药产品为从云芝中提取的云芝多糖,从香菇中提取的香菇多糖和从裂褶菌中提取的裂褶菌多糖。[4]据报道,1987年日本最畅销的抗癌药物云芝多糖K(PSK)在日本年销售额达到了3.58亿美元,[2]而1995年灵芝及其衍生产品的市场价值为1628.4万美元。[5]1995年以前,99%的药用菌及其衍生品都是在亚洲和欧洲销售,只有不到0.1%在北美销售。但是近年来,北美和南美的需求量因种类的不同都在以20%~40%不等的年增长速度增长,超过10个新公司在巴西成立以促进提取自姬松茸的不同膳食补充剂的销售。中国是药用菌的主要生产国和消费国,在2000年,100多个科研单位/机构开始致力于药用菌的研究和发展。大约30~40种作营养药或药材用的蕈菌产品在200多个工厂中生产。此外,约有700种蕈菌保健食品注册并被推向市场,其中包括90多种不同品牌的灵芝产品。[6]基于这些数据,目前药用菌的市场价值估计为140亿美元。

3 药用菌产品的来源和生产

据张树庭和Miles 2004年报道,大约77%的药用菌产品是以子实体为原料生产的,这些子实体可能是通过商业种植或者野外采集获得。[7]只有大约21%的药用菌产品是菌丝提取物,大约2%来自发酵滤液。然而,由于对质量控制的要求和周年生产的需求越来越强烈,基于菌丝和培养液生产的产品已变得更加重要。菌丝体液体培养的有关处理过程、净化及对活性成分的加工在受控的条件下更容易标准化,例如培养液中多糖的释放,通常涉及相对简单的程序。

目前,在市场上可以看到多种类型的药用菌产品,由于尚无系统的科学验证,也就不知道哪种是首选的生产方法。这些产品包括:

(1)将整个子实体磨成粉,然后做成胶囊或片剂形式;

(2)将在发酵罐中培养的菌丝干燥并粉化形成的产品;

(3)干燥并粉碎由蕈菌菌丝体基质和来自半固体培养基的蕈菌原基 (这些蕈菌原基由接种后的真菌菌丝体培养形成)组成的混合物而成的产品;

(4)热水浸提发酵罐中培养的菌丝体,并干燥、加工成胶囊或片剂形式;

(5)采用热水或酒精萃取出子实体中的多糖和三萜类成分等,蒸发水分,制成单一成分的或特定比例混合成分的胶囊或片剂形式;

(6)采用超临界流体二氧化碳萃取技术萃取子实体,加工成粉末形式,由于是低温加工,所含的成分更多;

(7)纯孢子粉胶囊近年来得到了长足的发展,但对于这种形式下孢子粉的药用价值仍存有争议;

(8)将从子实体提取的粉末与同一品种的等量的菌丝体提取粉末混合;

(9)由不同食用菌品种混合 (例如灵芝/香菇、灵芝/姬松茸、灰树花/阿魏蘑/金针菇),甚至与药用草本植物 (如螺旋藻粉、花粉粒)混合组成的二元、三元或更复杂的产品;

(10)加工提取物和子实体粉按相同比例混合,加工成胶囊。

4 增强对蕈菌营养药特性的认识

过去关于蕈菌促进人体健康是靠经验的观察,通常是基于食用完整的蕈菌或服用蕈菌子实体粗制的药剂 (如蕈菌茶)。最近,蕈菌营养药的有效性已经被体外实验和动物实验系统再次证实。然而,仍有必要通过严格规程和控制条件下的临床试验以证实其功效。此外,大部分产品的功效是如何发挥作用的仍然处于猜想阶段。了解蕈菌的有益作用的一条途径就是分离活性物质,并对活性物质成分的生物活性进一步加以确认。然后,这些被提纯或纯化后的主要活性成分 (如香菇多糖)可用以出售。如果目标是集中在某种单一食用菌衍生物质对某具体疾病的治疗上,这种做法无疑是有效的。然而绝大多数现有的蕈菌营养药产品并不是单一成分的组合而是产品的复合成分的组合。因此,灵芝产品的药效很可能是蕈菌中存在的几种不同类型的化合物共同作用的结果,如多糖、凝集素、三萜类化合物和真菌的免疫调节蛋白等。[8]

蕈菌的这些化合物,包括其他尚未确定的化合物,在抗癌、抗肿瘤、抗病毒、抗菌和免疫调节等方面似乎具有相互协同的功效。[9]因此,蕈菌营养药未来的发展不应该完全集中在单一的蕈菌提取成分上,否则协同效应会被忽视,这一点很重要。在某些情况下,可能更需要考虑蕈菌提取物总的药用效果,然后再确定个别成分在整体药效中的贡献。蕈菌提取物整体的化学成分和不同批次活性成分的实际水平的一致性,使产品可以在一个或两个主要活性成分的基础上标准化。这对于一定程度上确保规定剂量下有效成分的一致性是必不可少的。类似产品达到预期治疗效果的活性成分所需的最低剂量往往是明确的,如圣约翰草中提取的金丝桃素,而蕈菌提取物通常是不明确的,这是一个可以提高产品本身的认知以及有助于产品质量控制的科学验证领域。

5 蕈菌营养药的标签制度

在过去的20年里,灵芝的200多种成分已经从其子实体、孢子、菌丝体和培养液中提取出来,并且已经弄清楚了这些成分的化学和物理结构。然而,市场上的许多药用菌产品没有在标签上列出产品的主要成分。在抽查商店和公司销售的40种蕈菌产品中,只有两种产品 (都是灵芝产品)有标签标示该产品含有多糖 (12.5%)和三萜 (4.5%)。更普遍的是,产品的标签只说明每个胶囊含有什么,例如,只说明含有纯天然灵芝或者是含灵芝和灰树花的混合物。有的标签可能还会声称不含防腐剂、人工色素或调味剂,并且是在获得许可证的情况下生产的。这些标签没有提供营养信息,也没有列出其他成分。有公司给我们提供了一个认证报告,尽管从这个报告中可以知道灵芝子实体粉和菌丝体粉的含量,以及采用高性能液相色谱和高效薄层色谱法检测数据,但是这些公司并没有把这些检测数据在他们产品的包装上标示出来。

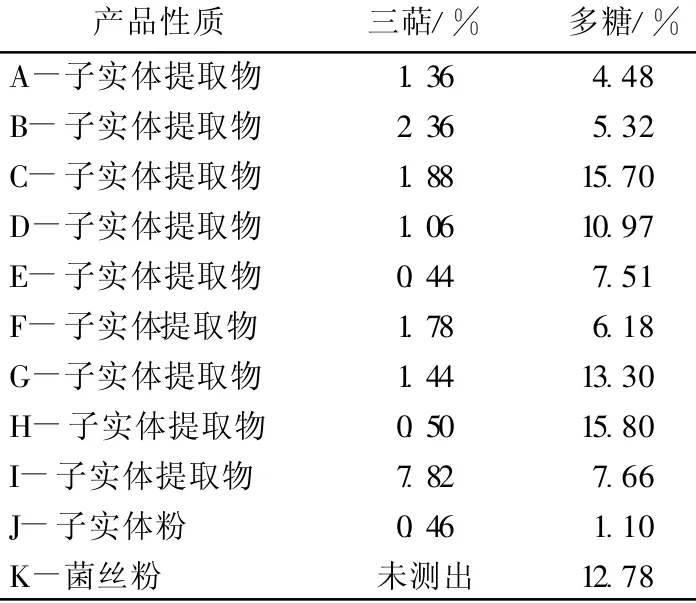

蕈菌营养药大多是处于普通食物和注册药品之间的升级产品。尽管它们没有像处方药那样被限制 (蕈菌营养药的确应该和药品区别开来,主要因为其独特的自然属性,以及容易被消费者使用的特点),但至少应该遵循适用普通食品的有关条例。蕈菌营养药应该由适当的部门进行妥善监管,并应当像食物产品一样,在标签上标示主要成分和营养数据。虽然大多数蕈菌营养药产品是含有几种生物活性成分的复合产品,但是主要的活性成分和营养数据应当注明,特别是鉴于市场上产品的多样性,这种标示营养成分的需要更为迫切。表1的数据表明,在随机选择的11种灵芝产品 (来自11个不同公司)中,两种主要活性成分 (三萜类化合物和多糖)含量有很大的差别,其原因可能是菌种或菌种品系的不同,或者是不同的提纯和生产方法。在这些产品中,三萜含量介于0(未检测出)和7.8%之间,多糖含量介于1.1%和15.8%之间。香港市场上的一些灵芝产品的多糖含量也有巨大的差异,从0.06%至29.7%不等。这些产品都声称对消费者有各种益处,却没有提供任何像表1一样的基本的质量控制数据。标示的这些数据应当作为一个自然的监督手段,从而确保同一批次产品和不同批次产品的质量的一致性。同时,还将促进产品的完整性,从而增强消费者对蕈菌营养药的信心。

表1 市场上的11种灵芝产品的三萜和多糖含量的比较

6 当前有关蕈菌营养药的法规和获得高质量产品的提议准则

对于当前有关蕈菌营养药的各种法规的深入报道超出了本文范围,近年来蕈菌营养药和功能性食品行业的巨大的全球性扩张给其带来了重大的挑战,其中之一就是适用于不同国家的法规间存在相当大的差异;另一挑战是蕈菌营养药处在食物和药品之间的边缘地位。最近的一份报告研究了一般食品和膳食补充剂行业所面临的监管障碍,并提供了函盖南美洲、加拿大、欧盟、澳大利亚、新西兰、非洲、日本、韩国、中国、印度,以及东南亚和美国等国家和地区的相关法规。[10]

毫无疑问,药用菌产品可以作为高级的膳食补充剂或 “营养药”。问题是,产品具有广泛的多样性,而目前却缺乏标准的操作规程来保证产品的高质量和可重复性。因此,有些产品就没有持久的公信力,迫切需要在科学验证的支撑下改进质量控制,以维持和增强消费者信心,保护公共健康。以下5个 “G”已被提议作为基于子实体的高质量蕈菌产品的准则。[11,12]虽然这些准则可能被视为过于简单,或在实践应用上不切实际,但是它们作为起点,可供今后参考。

GLP(良好实验室管理规范/Good Laboratory Practice):蕈菌菌株的来源和特性必须登记明确,并妥善保存以免污染或变异。许多不同属的蕈菌用于生产营养药,通常的报道是采用一个通用名,很少、乃至根本不考虑采用的是什么菌株或品种,有些甚至不考虑采用的是哪个种。由于不同蕈菌菌株间存在遗传多样性,因此,不同实验室检测名称相同的蕈菌种所获得的比较数据的正确性也值得怀疑。

GAP(良好农业生产管理规范/Good Agricultural Practice):野外采集的野生蕈菌,遵循推荐的标准规范显然是难以做到的。然而,在这种情况下,仍然可以引入在加工处理前对蕈菌进行随机抽检这个制度,并应予以高度重视。因为蕈菌会积累重金属、放射性元素和其他来自生长环境的潜在的有害污染物。在商业化栽培中,生长和收获环境必须严格规定:生长基质和相关的辅助材料 (如覆土)都不应含有重金属,各种成分的含量水平要明确并维持在一定水平,制定物理生长参数 (如温度梯度、相对湿度和光照),保持良好的卫生条件 (如应远离污染的水、空气,远离微生物污染和害虫源)。这些规范不仅对于产品的质量安全很重要,而且往往会影响所需生物活性物质的产量。例如,段木栽培的香菇比木屑袋料栽培的含有更高的高分子量多糖 (HMWP),香菇菌株和树种都会影响段木栽培香菇的高分子量多糖含量。[13]

GMP(良好产品加工管理规范/Good Manufacturing Practice):应开发制定标准化、高效、无污染的下游加工方案和各种参数 (如粉碎前的预处理、粉碎方法、提取温度、提取时间、溶剂等),并持续监测。虽然大多数的蕈菌营养药在本质上是由不同成分构成的,但是一种产品的主要活性成分的含量应尽可能的明确并标示,以确保产品的质量、真实性和配方剂量。例如,一些灵芝产品可以通过采用高压液相层析法确定其主要的三萜和多糖含量来分辨质量优劣。从长远来看,应建立具有资质的测试中心以向制造商、零售商和消费者提供产品检验和信息服务。

GPP(良好产后管理规范/Good Post-formulation Practice):应当进行恰当的化学和微生物分析,以确保各种类型的化学污染 (如重金属)和微生物污染处在安全的范围内。市场上各种产品的主要活性成分的最佳存储条件及与其稳定性有关的数据应测定明确,以确定这些主要成分随着时间推移的变质率 (保质期),从而确定合适的 “保质日期”。在这方面值得注意的是已报道的在香菇子实体存储过程中外切葡聚糖酶介导的香菇多糖降解现象。[14]

GCP(良好临床试验管理规范/Good Clinical Practice):应长期进行包括双盲测试研究在内的高质量临床试验,以使人确信产品有其所声称的生物活性,并促进产品配方的改进,确定有效促进身体健康的合适剂量。

7 结 语

越来越多的以实验为基础的证据表明,食用以从蕈菌中提取的生物活性物质为基础的膳食补充剂 (蕈菌营养药)可以增强人们抵抗疾病的能力,在有些情况下可以促使病患康复。预防疾病是人类追求的,不仅因为其有积极的经济和社会影响,而且在维持和促进人的生活质量和尊严方面也有重要意义。在很多情况下,蕈菌营养药都表现出促进机体的免疫反应,而在现今社会人们面对的工作压力越来越大,免疫能力下降。蕈菌营养药具有突出的低毒特性,即使在高剂量服用的情况下也是如此,而各种合成药物却常常会有各种各样的副作用。蕈菌有悠久的食用历史,在分类中,蕈菌原料也被归为 “一般认为安全”。

人们食用蕈菌营养药的兴趣将在世界范围内不断增加,这给其发展带来机遇和挑战。蕈菌营养药的经济价值也最终可能超过现在的作为食物生产的蕈菌。然而,如今的消费者的要求越来越高,也能获得更多产品的信息,他们会运用这些信息和知识选择某一商品。因此,生产稳定的高质量的并没有潜在有害物质的产品就变得至关重要,只有这样才能赢得持久的公信力,而持久的公信力对于未来市场的扩张是不可或缺的。因此,需要开展并不断改进与原料生产、下游加工、产品的安全和稳定性,以及产品的有效性相关的被广泛认可的工艺规程。引入一个基于上述规程信息的蕈菌营养药注册登记制度,将最高水平地保证产品的质量,为信誉好的生产商提供有效的营销战略,并有利于淘汰不诚信的生产商和贸易商。不仅如此,这些准确信息的披露将为消费者创造一个自动的监控系统,极大地推动整个蕈菌营养药产业向完整性方向发展。

[1]Chang ST,Buswell JA.Mushroom nutriceuticals.World J.Microbiol.Biotechnol.,1996,12,473~476.

[2]Chang ST.Mushroom biology:the impact on mushroom production and mushroom products.In:Chang ST,Buswell JA,Chui SW.(Eds),Mushroom biology and mushroom products.Chinese University Press,Hong Kong,1996,3~20.

[3]Wasser SP,Nevo E,Sololow D,Reshetnikov S,Timor-Tismenetsky M.Dietary supplements from medicinal mushrooms:Diversity of types and variety of regulations.Int.J.Med.Mushr.2000,2,1~19.

[4]Reshetnikov SV,WasserSP,Tan KK.Higher Basidiomycota as a source of antitumor and immunostimulating polysaccharides.Int.J.Med.Mushr.2001,3,361~394.

[5]Chang ST,Buswell JA.Ganoderma lucidum(Curt.:Fr)P.Karst.(Aphllophoromycetideae)-a mushrooming medicinal mushroom.Int.J.Med.Mushr.1996,1,139~146.

[6]Lin SC.Medicinal fungi of China-production and products development.Chinese Agricultural Press,Beijing,China.2000.

[7]Chang ST,Miles PG.Mushrooms:cultivation,nutritional value,medicinal effects,and environmental impact.CRC Press,Boca Raton and London,2004,451.

[8]Wachtel-Galor S,Benzie IFF,Tomlinson B,Buswell JA.Lingzhi(Ganoderma lucidum):Molecular aspects of health effects.In:Herbal Medicines.Packer L,Halliwell B,Ong CN,(Eds).Marcel Dekker Inc.,New York,2004,179~228.

[9]Chang ST,Buswell JA.Mushrooms-a prominent source of nutriceuticals for the 21st Century.Curr.Topics Neutraceutical Res.2003,1,257~280.

[10]Bagchi D.Nutraceutical and functional food regulations in the United States and around the world.Academic Press,New York,2008,462.

[11]Miles PG,Chang ST.Mushroom biology:Concise basics and current developments.World Scientific,Singapore and London,1997,1994.

[12]Chang ST.The need for scientific validation of culinary-medicinal mushroom products.Int.J.Med.Mushr.2006,8,187~195.

[13]Brauer D,Kimmons T,Phillips M.Effects of management on the yield and high-molecular-weight polysaccharide content of shiitake(Lentinula edodes)mushrooms.J.Agric.Food Chem.,2002,50,5333~5337.

[14]Minato K,Mizuno M,Terai H,Tsuchida H.Sutolysis of lentinan,an antitumor polysaccharide,during storage of Lentinula edodes,shiitake mushroom.J.Agric.Food Chem.,1999,47,1530~1532.