试论专科名词在语文词典中的释义*

2010-08-07李丽云

李 智 李丽云

(河北师范大学文学院 石家庄 050091)

一、引 言

从收录语词的性质来看,词典可分为语文词典、专科词典和综合性词典,由于综合性词典兼收语文词目和专科词目,因此实际上词典收录的词目分为语文词目和专科词目两种类型。语文词目和专科词目的不同,首先来源于词汇承载意义的使用领域不同。前者是一般的社会交际词语,使用范围广,意义为全体社会成员所熟悉;后者仅在小范围的专业领域内使用。其次,从词义和概念的区别来看,大多数学者认为语文词目的解释内容是词义,专科词目的解释内容是概念。这两种区分角度曾经在学界达成共识,但近年来,随着语义学理论的发展,一些学者开始对后一种区分角度提出了质疑。本文在简要梳理学术界对于此问题争议的基础上,在三个层面上予以分析:词义和概念的差异体现在专科词项和语文词项的区别上;词义和概念的等同只体现在专科义位的解释上;专科名词的释义在语文词典和专科词典中不存在本质差异,但因为词典性质和规模的不同,应在释义语言和释义特点的选取上有所区别。

二、专科词和语文词关系辨析

学界对于专科词和语文词性质的争议始于《辞书研究》对于词典学学科地位的讨论。一种观点认为,词典学是语言学的一个分支,词典的编纂要以词汇语义理论的研究为基础,因此词典学仍属于语言学。一种观点认为,词典编纂有着自身独特的研究对象、研究方法,已于20世纪中期从语言学中分化出来,成为一门独立的科学。持后一种观点的学者提出的重要论据就是专科词典的出现,认为“专科词典对条目的注释不是释词,而是释物,释概念……这样的内容,这样的方式,显然也与语言学没什么关系”[1]。持反对观点的学者则认为专科词典的词目仍然是语言学意义上的词,并指出“语文词典中专科词目释义的语文化”这类命题,从“突出语文词典的特点,划清与专科词典的界限,保持语文词典的纯洁”[2]角度来看具有合理性,但如果是以专科词的释义在语文词典和专科词典中存在质的区别这一认识为前提,则得不到最终的结果。此后,两派学者主要围绕着词义和概念的异同对专科词和语文词的关系进行辩论,在此过程中,随着词义性质、词义构成研究的逐步深入,一些观点逐渐清晰起来,如“指称说”理论背景下的专科词即事物的观点,随着词义性质的多因素研究在辩论的过程中逐渐消失。但观点中的对立因素也使这场讨论逐渐走向两极化:二者的绝对差异和性质同一。

问题的关键仍然在于词义和概念[3]的关系上。对于这一问题的认识,学界多有研究,重点在于二者的差异:一是二者的构成不同,词义除了理性意义之外,还要包括附加意义,如感情色彩、语体色彩等;二是由于所属范畴不同,决定了二者构建的系统不同,前者是词汇语义系统,后者是客观知识系统,因此在对事物特点的提取上前者关注的是区别性特点,后者是本质属性。

第一个方面的差异可以很明显地体现在专科词和语文词的区别上,如生物学上对“女人”的解释是从染色体的性质上着眼的,而在日常交际中对这个词的使用则带有依赖、软弱等隐含意义和贬低性的态度意义,如“不要像个女人似的哭哭啼啼”。

第二个方面的差异体现为专科词和语文词的设词密度不同,也就是结构主义语言学认为的语言的价值不在于它本身,而在于它处在一定的关系当中。为了说明这一问题,本文选取了同时具有语文义位和专科义位的多义词进行对比分析,因此需要引入词项这一概念:“词项是指载负一个义项的语音或书写形式。”[4]专科词项的意义是多义词负载的专科义位,语文词项的意义是多义词负载的语文义位。

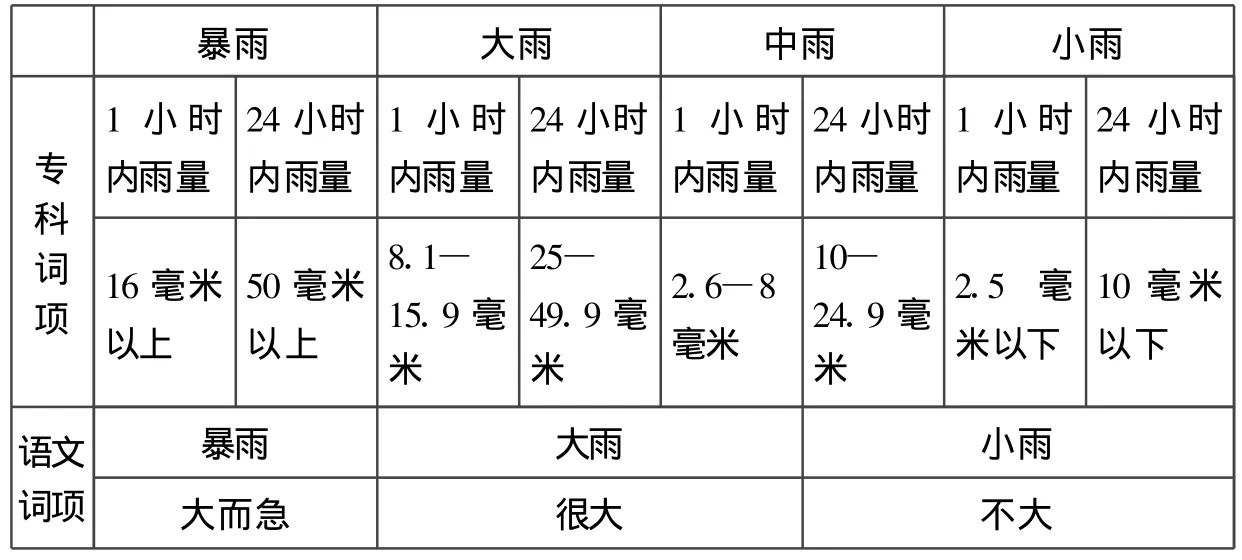

在《现代汉语词典》(第5版)(以下简称《现汉》)中收录了指称雨量大小的词,如:

暴雨 ①大而急的雨。(语文义位)

②气象学上指1小时内雨量在16毫米以上或24小时内雨量在50毫米以上的雨。(专科义位)

大雨 ①指下得很大的雨。(语文义位)

②气象学上指1小时内雨量达 8.1—15.9毫米的雨,或 24小时内雨量达25—49.9毫米的雨。(专科义位)

中雨 气象学上指24小时内雨量达10—24.9毫米或1小时内雨

量达2.6—8毫米的雨。(专科义位)

小雨 ①指下得不大的雨。(语文义位)

表1

通过表1可以看出,专科词项和语文词项在表述降雨量大小时的设词密度不同[5],释义选取的特点也不同。专科词项是在一个纬度上对义域进行切分,即一定时间内的精确降雨量,这种精确性不仅表现在数值的表述方式上,还体现为外延的清晰性;语文词项则是在两个纬度上对义域进行切分,“大雨”和“小雨”在降雨量上对立,“暴雨”与“大雨、小雨”相比,多出了雨速迅急的特点。特点的表述和外延的划分都具有模糊性的特点。这是因为专科词项构建的是气象学知识系统,天气的准确预测和报道对人们的生产生活有着重要作用;而语文词项是人们为了满足日常交际需要而构建的词义系统,正如刘叔新所说,“就人们交际中一般用词来说,词义反映了事物的区别性特点便能满足需要;因为这样一种意义的词,指什么对象会很清楚明确”[6],概念则一定要指出事物的本质属性。

但目前争论的焦点在于所谓的“本质属性”只是一个相对的概念。例如,上古时期人们对事物本质属性的认识受到当时生产力和认识水平的限制,但他们的思考不能说没有概念。因此,存在另外一种观点,即概念就是词的理性意义,因为概念的本质属性也具有区别性的特点,并且相对于事物客观具有的本质属性来说,对它的认识,只能是一个无限接近的过程。这也是李尔钢之所以认为词义和概念等同的原因。他认为语言学中所说的概念的“本质属性”是一个处于变动中的属性,从这个角度来看,它和所谓的“区别性特点”没有本质上的差别。但是,一般学者的立论是从共时平面着眼的,这种角度的不对等和逻辑学术语“概念”的借用,使得李先生的论述在有些情况下未免有疏漏。我们认为词义和概念的等同是体现在专科义位上的。因为专科词和语文词的差异是使用领域的不同,但都是语言学意义上指称事物的音义结合符号,专科义位自然也是词义,它的性质不会随着词典性质的改变而改变。

三、专科义位在语文词典中的释义探讨

语文词典的释义不但讲求通俗性,还要兼顾科学性,这是词典释义最基本的原则。尤其对于专科义位的释义来说,更是如此。因为语词负载的意义和知识是难以截然分开的,人们使用语词交流和他们获得知识的目的不是相互矛盾的。这样就对词典编纂提出了另一个问题:既然专科义位的释义无论在什么类型的词典中都要讲求科学性,那么还要不要区分在不同类型词典中释义的差别。

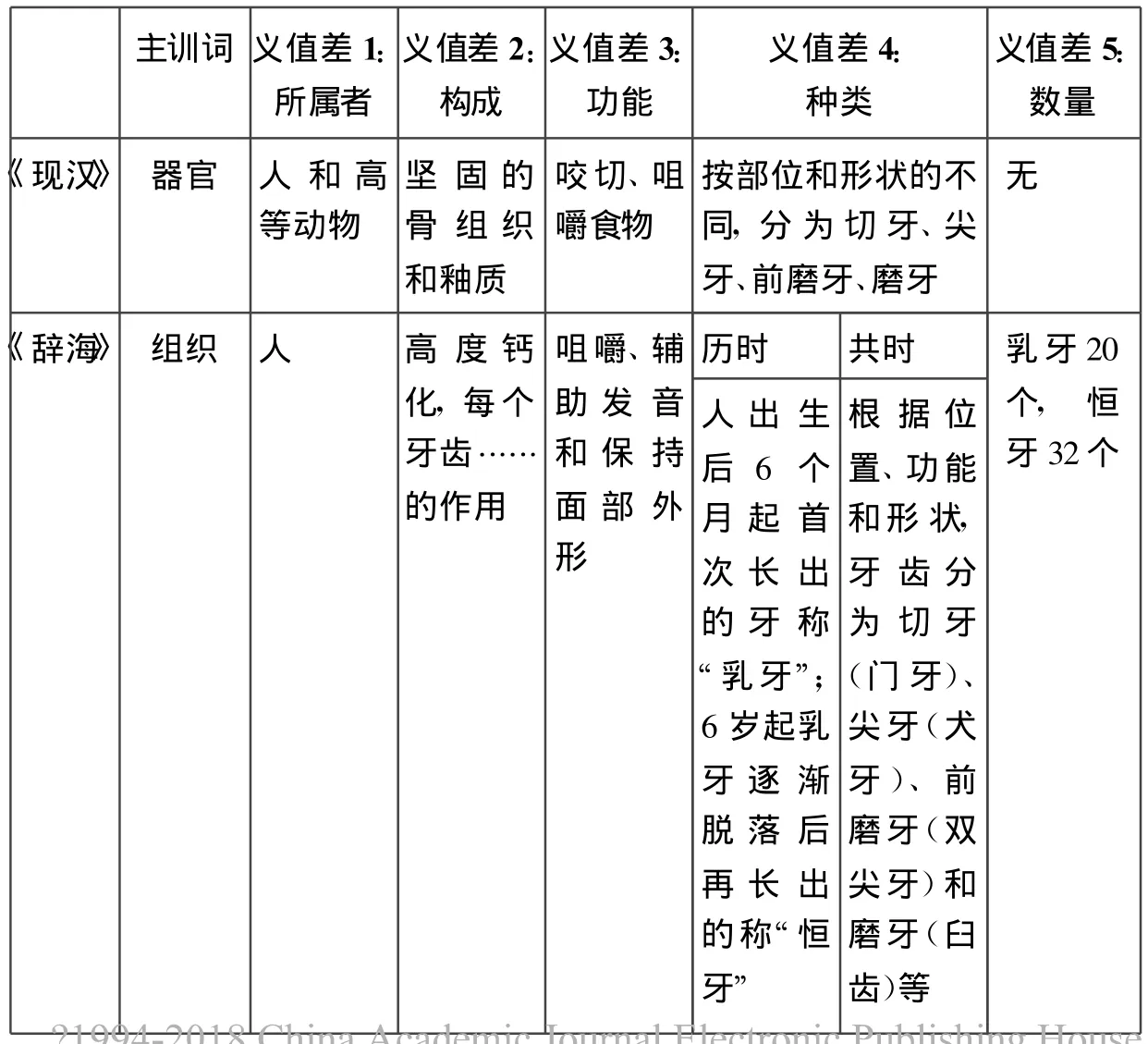

专科词典从收词到释义,要以学科知识体系为基础,每一个词都应具有释词和被释词的身份,这样释语中必定会出现较多的专业术语。而语文词典不是为了向人们提供某一学科系统的知识,因此在收词上不能像专科词典那样全面,在释义的用语上就要考虑尽量不出现过于专业的词语,在释义内容上也要有所不同。试对比《辞海》和《现汉》对于“牙”的释义:

牙 ①人和高等动物咬切、咀嚼食物的器官,由坚固的骨组织和釉质构成。人的牙按部位和形状的不同,分为切牙、尖牙、前磨牙、磨牙。通称牙齿,也叫齿。 《现汉》

牙 牙齿。

牙齿 亦称“牙”或“齿”。在人体中具有一定形态的高度钙化组织。有咀嚼、辅助发音和保持面部外形的作用。每个牙齿又分为牙冠、牙根和牙颈三个部分。牙冠和牙根的外层分别由牙釉质和牙骨质组成;里层均为牙本质;中心为牙髓,富有神经和血管。此外,牙根周围还有一层由数组纤维组成的牙周膜,起固定牙齿于牙槽骨的作用。人出生后6个月起首次长出的牙称“乳牙”,共20个;6岁起乳牙逐渐脱落后再长出的称“恒牙”,共32个。根据位置、功能和形状,牙齿分为切牙(门牙)、尖牙(犬牙)、前磨牙(双尖牙)和磨牙(臼齿)等。 《辞海》(第6版)

释义结构分析如表2:

表2

二者在释义中都沟通了词际关系,《现汉》“通称牙齿,也叫齿”,《辞海》“亦称`牙'”,主训词分别为“器官”和“组织”,具有同义关系。其差异主要表现在义值差选取的数量和某些释义词语上。从总体数量上看,《辞海》比《现汉》多出了“数量”一项,这是因为在“种类”一项中,《辞海》从两个角度进行了分类,一是根据人成长过程中牙齿数量的变化进行分类,一是根据成人后牙齿的位置、功能、形状进行分类。从内部数量上看,《辞海》要比《现汉》选取的义值差更为全面,除了对牙齿数量“历时”和“共时”的区分外,还有在“构成”一项中,除了用“高度钙化”进行描述外,还对每一部分的构成进行了详细的说明。在“功能”一项中,《辞海》比《现汉》多出了“辅助发音和保持面部外形”两项内容。在释义词语的差别上,主要体现在“构成”一项中,《辞海》中的“高度钙化”要比《现汉》中“坚固的骨组织”更为专业,而《现汉》中的“釉质”虽然是专业词语,但比《辞海》中像“牙本质”、“牙周膜”、“牙槽骨”等一系列专业术语少得多。

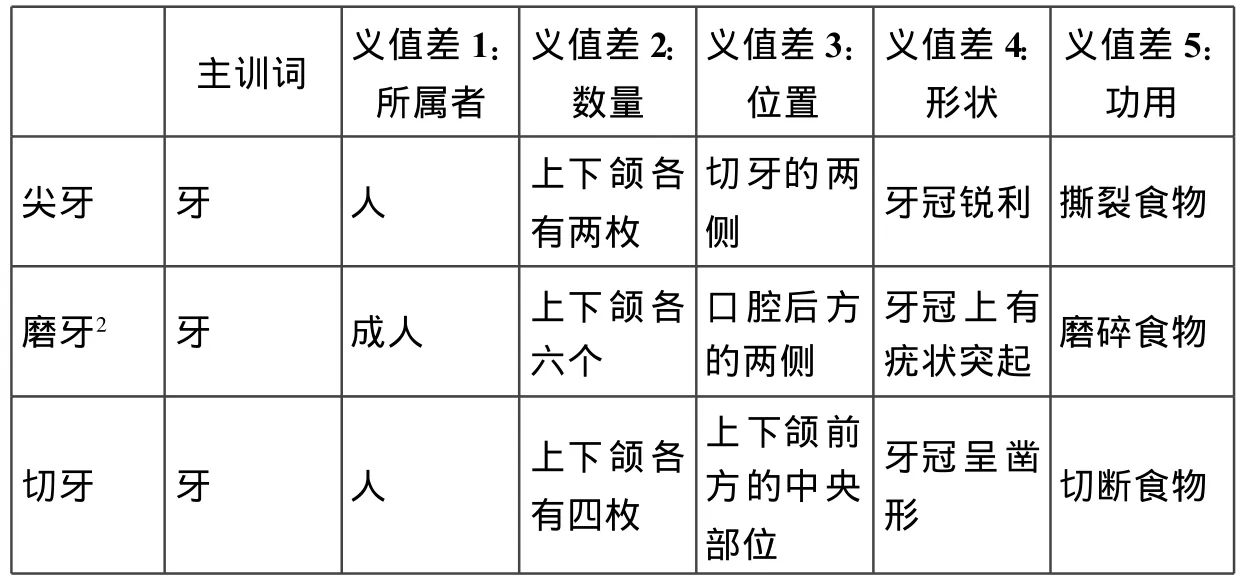

通过以上分析可以看出,《辞海》和《现汉》对于“牙”的释义并无本质区别,但是在义值差的选取和释义词语的使用上的确存在着差别。义值差数量的多少除了主要取决于词典规模的大小外,还和语文词典注重的是语词在全社会范围内交际的使用,而专科词典是为了建构完备的知识体系有关。例如人们在日常生活中熟悉的是牙齿咀嚼食物的功能,对于其在语音学和医学上的功能比较陌生,因此《现汉》进行了释义上的省略。在语词的选取上,《现汉》尽量避免使用专业术语,或用一般语词进行解释,或对释义内容进行简省。但是,对专科词的释义《现汉》也力求遵循系统性的原则,一些词的释义呈现出一定的模式化,例如对“尖牙、磨牙、切牙”的释义:

尖牙 牙的一种,人的上下颌各有两枚,在切牙的两侧,牙冠锐利,便于撕裂食物。通称犬牙,也叫犬齿。

磨牙2牙的一种,成人的磨牙上下颌各六个,在口腔后方的两侧,牙冠上有疣状突起,便于磨碎食物。通称槽牙或臼齿。

切牙 牙的一种,人的上下颌各有四枚,在上下颌前方的中央部位,牙冠呈凿形,便于切断食物。通称门牙,也叫门齿。

释义结构分析如表3:

表3

语文词典对于专科义位的释义,的确需要相关学科专家参与,以保证释义的科学性,但同时,也需要词典编纂者运用一定的编纂手段,在知识科学、准确的基础上,对释义语言的选取进行斟酌,以体现释义的通俗性,使科学知识更好地为读者所理解。但是在不减少必要知识的基础上,用语文词语代替专科义位注释中所需的专业术语,对语文词典编纂来说,在实践和理论方面都具有很大的难度,这也是专科义位在语文词典释义中最重要的问题,而这一问题的解决有待于汉语词汇语义系统的研究和词典释义元语言的探讨。

附 注

[1]赵恩柱.漫谈辞书学的独立.辞书研究,1990(4):15.

[2]李尔钢.专科词典与语言学的关系.辞书研究,1992(4):31.

[3]也涉及词和概念的关系。

[4] 王宁.训诂学原理(第2版).北京:中国国际广播出版社,1997:222.

[5]语文词项对义域的切分不是对专科词项义域的对等和平均分配。

[6]刘叔新.词语的意义和释义.∥词汇学和词典学问题研究.天津:天津人民出版社,1984:184.

1.白云.词义、概念与语文词典释义.山西师大学报,2004(1).

2.鲍克怡.语文词典中专科术语的选词与释义.辞书研究,1982(6).

3.金岳霖.形式逻辑(重版).北京:人民出版社,2006.

4.李尔钢.兼谈辞典学仍是语言学的分支学科.辞书研究,1999(5).

5.王知伊.语文词典中的百科词目.辞书研究,1982(2).

6.夏征农,陈至立主编.辞海(第六版).上海:上海辞书出版社,2009.

7.杨祖希.以争鸣促发展——对辞书学三大基本问题的探讨.辞书研究,1990(6).

8.张志毅,张庆云.词汇语义学.北京:商务印书馆,2001.

9.赵恩柱.从注释看专科词典与语言学的关系.辞书研究,2000(3).