谈双语学习词典编纂的基本问题

2010-08-07郑定欧

郑定欧

(天津外国语大学图书馆特藏室 天津 300204)

众多学者指出,词汇为二语教学的基础、核心、主导因素。词汇研究既有理论的一面,也有应用的一面。但如何把这两方面结合起来转化成二语教学之所需,或者再进一步,如何把二语词汇研究转化成二语词典之所需,恐怕系统的、精细的、实证的研究仍不多见。这不能不说是提升二语教学质量的一个瓶颈。本人基于编纂《汉英学习词典》(北京大学出版社)的心得以及组织三次对外汉语学习词典学研讨会的体会,不揣浅陋,谈谈对外汉语学习词典编纂的几个基本问题。

1997年在德国举行了国际上首届学习词典学研讨会,会后出版名为《有完美的学习词典吗?》(The Perf ect Learners'Dictionary?)的论文集。这个带有问号的题名暗示着没有“完美的”,只有“较佳的”学习词典。论文集中有句话很值得我们思考:一切准备好了才开始编写词典。怎样才称得上“准备好”呢?本人有三点体会,即类型要科学定位,方法要有可操作性,设例要符合二语学习的规律。本文就集中谈这三个问题。

一、对词典类型学的思考

类型学是研究事物之间个性和共性的科学,其结论具有方法论上的约束性。词典类型学公认的参数一般为:为谁、服务于什么目的、普适(for general purpose)或专项(for special purpose)等。可是,这些貌似常识的参数往往被忽略。有的人一时浮躁,立组班子,分工撰写,完全无视类型学的要求,只能产生“豆腐渣”词典。其实,这些参数背后正蕴藏着教育语言学(educational linguistics)关于二语学习词典的基本理念和原则。简单说来有五项:

1.一语教学面向知识,二语教学面向交际。

2.交际的有效性,首先来自语感的获得。

3.语感的获得来自实词入句条件的再现(reproduction)。我们之所以强调对“实词”(即名、动、形、副)的句法描写,是因为这是构成整个汉语面貌的基础,也是一切语言研究的基础。当然,我们所指的实词为词汇系统中的核心词,即排除种种社会边缘词(如新词、外来词、方言词等)、社会陌生词(如行业词、科技词、网络词等)。

4.实词入句条件的再现给出的就是规则。由于二语教学面对的是有限空间,而在有限空间里给出规则是可行的。

5.由于在现实交际中,词汇的准确使用比语法的合法重要,也由于在二语学习者的语言偏误中,词汇上的错误比语法上的错误要多,实词入句的策略是必行的。引用英国哲学家Quine的一句话:“词典的工作是教人如何使用句子。”[1]这句话足以概括二语学习词典类型学意义上与一语词典的分界线。

另外,二语学习词典类型上分单语及双语学习词典。本文讨论的范围是二语双语学习词典,也就是对外汉语(汉英)学习词典。国内有不少文献极力推崇英语单语学习词典(MLD:monolingual learner's dictionary)对对外汉语学习词典的借鉴价值。本人素有保留,原因有三:

1.对学英语的中国人来说,MLD起点可以比较高。可是从学汉语的外国人的角度来说,词典的起点应该相当低。李萍提供了一组很能说明问题的数字。她说:“留学生的汉语水平普遍不高,58.8%的留学生处于初级水平,22.1%处于中级,只有 19.1%处于高级水平。”[2]借鉴起点高的词典形式来编写起点低的词典是不现实的。

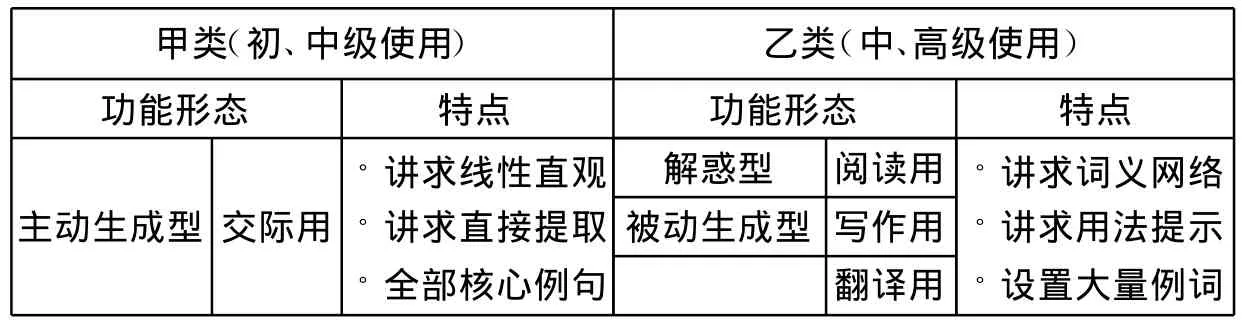

2.MLD起点高,故明言为读、写、译服务,无视为说服务。在目前情况下,汉语国际推广需要的恰恰是“为说”的词典产品。从类型学的角度来说,我们必须严格区分表一所示甲、乙两类词典。

表一

类型上的确定有助于系列化的界定。基于《汉英学习词典》的实践,我们初步提出五个方面的核心数据,如表二所示。

表二

说明:

①“比喻义”包括涉及中国元素的文化义。

② “句法规则”指的是在词典示例中操控出现的句法规则。据国内(包括台湾地区)的多项统计,外国人学习汉语掌握220~270条句法规则即可在一般的范围内达到表达自如的程度而无须学习具有相当难度的特殊格式或句式。本文讨论的三个等级中预设的规则数量的依据就在此。另外,“句法规则”和“参数比例”都是指滚动累积的数据。

③“参数比例”指的是条目数(前项)与示例数(后项)的比例;一般来说,一个条目配备一至三个示例,即提供三个实词入句的真实语境。

④“设例长度”依据的是心理学的阅读眼动和短时记忆效度的试验数据。

⑤“配价对应”指的是示例译文中清晰地显示汉语词目在目标语中的对应值,详见下文。

系列化的结果形成了科学化的产品,也就是语言信息词典化的基础,即32000个示例分布于16000个词项,涵盖着250条句法规则。这就是他族学生学习汉语的终端背景。另外,传统的思维是,你学到哪一级,你就应该具备相应级别的知识和技能。这往往是一种经验的判断、笼统的描述,往往与交际上的现实要求脱节,没有任何实证的量化基础,而新型的学习词典恰恰旨在提供教学-测试的参照数据。问题是英语M LD完全忽略这样的数据。

对英语MLD有所保留的第三个原因涉及比较深的层面。国外已出现批评的声音。I.J.Kernerman指出MLD的三个弊端:一是核心信息盲目追求高端化,只盯着学用英语的精英分子,附加信息繁杂,实在不敢恭维;二是只搞单语,忽略双语;三是“唯语料库论”,从而脱离普通学习者真正的需要。[3]S.Tarp更直指MLD对高级学习者很好而对初、中级学习者却很不好。[4]这些都是很中肯的意见。我们必须清晰地把握对外汉语学习词典编纂的实际需要以作出合理的选择。

“对外汉语学习词典”中的“学习”,总括起来就是要尊重二语学习的规律,从学习者的学习条件出发,尽可能做到 Q-E-I。Q(Quick)速查,E(Easy)易懂,I(Immediate)即用。要做到Q-E-I,首先不是技术问题,而是如何处理好类型学上的各项原则的问题。

二、对语料库的思考

首先,语料库的构建需要注意三个方面。

就构建的原则而言,问题有二:一是构建单一基础语料库还是平行语料库?二是构建平行语料库还是专设语料库?平行语料库含媒体、文学、专业的异质语言材料,专设语料库含词典、语法书、教材的同质语言材料。二语学习词典需要的是专设语料库。这是因为媒体有着不稳定的时效性,文学有着修辞色彩或地域文化元素,专业有着非社会的陌生性。对学习词典编纂来说,凡此种种都可以视为负面因素。而词典、语法书、教材则是已经过专业人员筛选加工的、条理化的、待用值高的语言材料,这正是学习词典编纂所需要的。

就构建的规模而言,面向本体汉语的语料库可能是超大规模的,而面向对外汉语的语料库完全可能是小规模的。这样说是因应对外汉语两个显著的特点。其一,对外汉语属二语教学,具有预设性、简约性和对比性。其二,对外汉语属语言工业,需要实证的方法,句法优先的方法,相对穷尽地描写的方法。从词典、语法书、教材梳理出的语言信息一般足够建立种种应用的平台(如跟其他教学手段进行链接、整合)。

就构建的价值而言,平行语料库内含的乃是生语料,一般不能直接使用,转化成本较高。由词典、语法书、教材等材料构建而成的专设语料库内含的却是熟语料(半成品),兼具转化成本低、内容可塑性高(如易于修改、操控)的特点。

其次,需要指出的是,语料库仅仅是一种工具,它需要以下三方面的有机配合才具有有效性、可操作性、应用性。

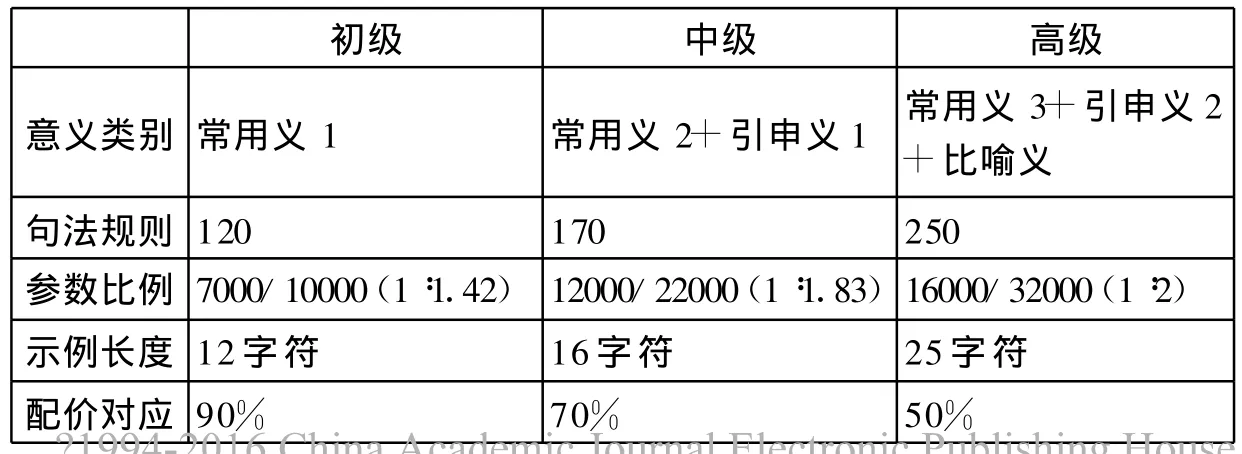

1.语言学方法的支撑。学习词典学属应用语言学。在应用语言学的框架里,我们自始至终借鉴由配价语法(valency grammar)[5]直接衍生的法国“词汇-语法”(lexicon grammar)理论和英国“词汇-语法”(lexicogrammar)理论。前者植根于美国哈里斯的数理结构语法而后者植根于英国弗斯的伦敦学派。两者的特点如表三所示:

表三

可见这两个模式,不管是共同点还是不同点,对我们来说都很值得参考借鉴,关键在于如何为汉语所用。

2.语料的科学梳理。由于学习词典是预设的、有限的、可调控的切割空间,完全可以施以基于规则(rule-based)的方法。语料的技术处理有三个环节,缺一不可。

①形式化,即把语言串列简约成可观察的格式,以便梳理。

②代码化,即给种种形式化了的格式指派代码,以便识辨。

③体例化,即给种种代码化的语言事实在锁定的空间内合理排序,以便使用。

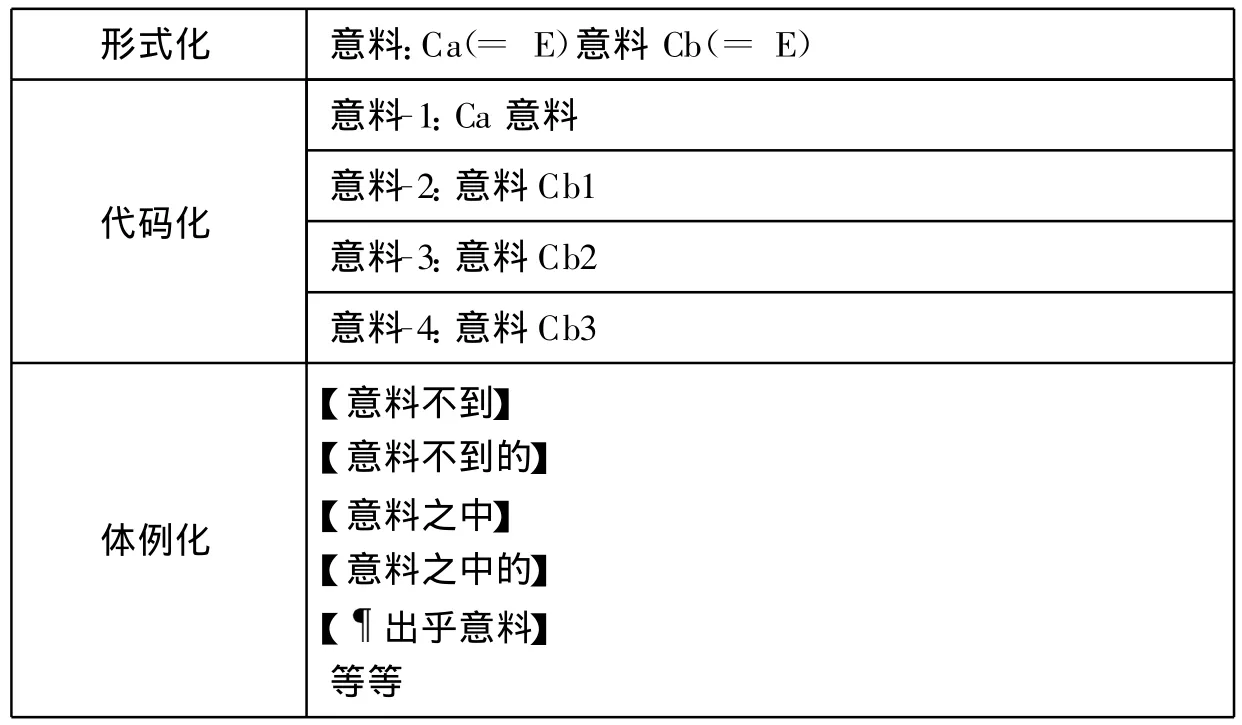

以“意料”为例(见《现代汉语词典》1618页,动事先对情况、结果等进行估计)。《现代汉语词典》的处理方式是:一,“意料”算一个单位;二,“意料”算一个词单位。我们的处理方式如表四所示(当中C为必要的附加成分,Ca为前附加而Cb为后附加;E表示可省略表示由于音序有别而需要参照):

表四

这就是说,“意料”可构成的意义单位或语块单位至少为五个。这样处理,貌似增加词典的篇幅,却如实地反映了词语的使用情况。当然,语块分列属基础研究,使用者需要根据具体的应用目标、具体的服务对象决定取舍。至此,读者可能会更准确地理解本文表二第三项的“参数比例”的前项,如初级的7000个条目,可能只代表2000~2500个词单位。这就是法国和英国“词汇-语法”语言信息词典化的第一项工作。[6][7]

3.专家团队的干预。专家团队的干预是内省法的体现。内省法是对语料库不可或缺的补充,因为任何规模的语料库都不可避免地碰到语料稀疏、语料不平衡等问题。专家团队的干预主要表现在下列五个方面:

①判句能力(是否合法)

②辨句能力(消除歧义)

③完句能力(使之合法)

④改句能力(使之合乎读者要求)

⑤拟句能力(重新拟造)

这是在语料库中提取语料时使其效果最大化的被动措施。在进入实际的编写程序时就需要主动监控示例的设计。一语词典认为示例只充当一个被动的角色,即印证词义,所以示例设计的随机性很大。而二语词典主要是通过示例来显示其学习功能,所以示例设计当中的随机性应当最小化。下面是检查双语学习词典示例设计是否得当的清单,如表五所示。在这个反复检查的过程中,某些语料“复活”过来的情况是不少见的。设例成功与否就要看我们在语料梳理上所下的功夫如何了。对于双语学习词典,尤其是对外汉语学习词典,这样的处理方式从整体上降低了设例的随机性,从而大大保证了设例的质量,提升了词典的适读性和市场价值。我们同意这样的观点:有了语料库,你可能成功;没有语料库,你肯定失败。现在我们可以再加上一句:有了语料库,但离开语料库的合理构建,离开服务于你所设定的目标的科学方法,离开梳理语料细腻成熟的技术,离开专家团体的积极干预,同样,你肯定失败。

三、关于意义单位(语块)的思考

大家知道,对外英语教学有着深厚的实证主义传统,所以当M.Lewis的《词汇法》(The Lexical Approach)于 1993年出版后,“词汇全方位”(lexical dimension)的策略很快成了学界的主流,其关键词正是“语块单位”(lexical chunk)。就本文讨论的范围来说,我们关心的是,“语块单位”如何作用于:(a)条目的统计;(b)设例的框架;(c)译文配价的对应(valency correspondances)[8]。a项我们已有所论述,不再重复。b项,“语块单位”的条目化(chunk-based lemmatization)是设例的起点(见表四),这不难理解。下面我们集中谈c项。

在正式开始之前,需要简单介绍一下我们对汉语“语块单位”的理解和分类。

1.我们对“语块单位”的理解。

“语块单位”是语言使用中形成的惯例化语言构块,有如下五个特点:

①按照已知的句法规则生成。

②属于线性语法。

③属于话语单位,即只能用于有限的语境中、具有功能价值、稳定的话语单位。这里面包含三层意思:(a)话语单位为常用单位,因为感觉比知识更重要;(b)话语单位为口语单位,因为一般说来,口语单位要比文本单位更准确;(c)话语单位为韵律单位,也就是句法单位。

④属于句法-语义单位(syntactico-semantic unit),有别于传统的形态-词汇单位(morphologico-lexical unit)。

⑤在双语对比的语境下,在目标语(target language)中体现为一个整存整取的语义实体(semantic block);“语块单位”具体由多少个词符组成或是否连续组成并无实质意义。西方文献指出,在语言实际使用中多词符单位(multi-item-unit)的出现频率高于单词符单位(one-item-unit)。虽然在汉语方面尚无公开发表的统计数据,但我们相信,汉语不会是例外。在我们的心理词汇里,“跟……争辩”比“争辩”、“向……自首”比“自首”、“给……做媒”比“做媒”的使用频率高,因为各前项都体现为语义实体而各后项仅仅是形态实体,“争辩”、“自首”、“做媒”在汉语里只是书写成双语素的单位而已。

2.我们对汉语“语块单位”的分类。

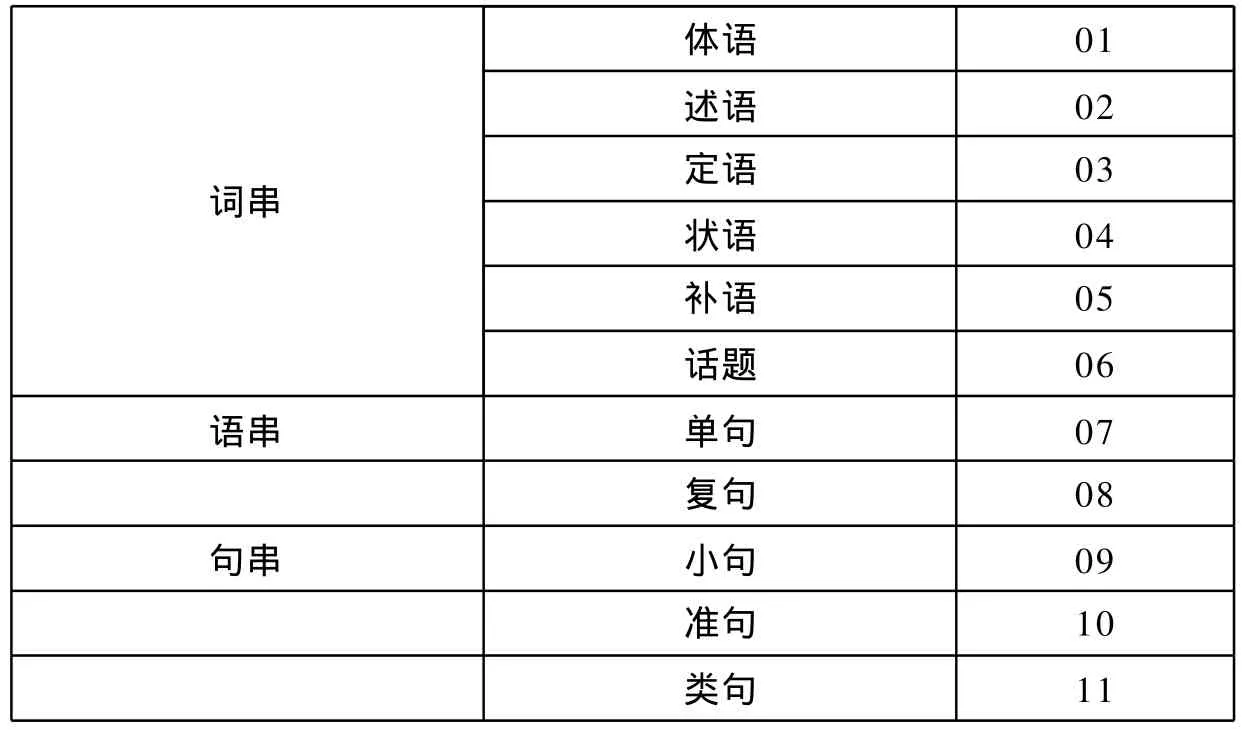

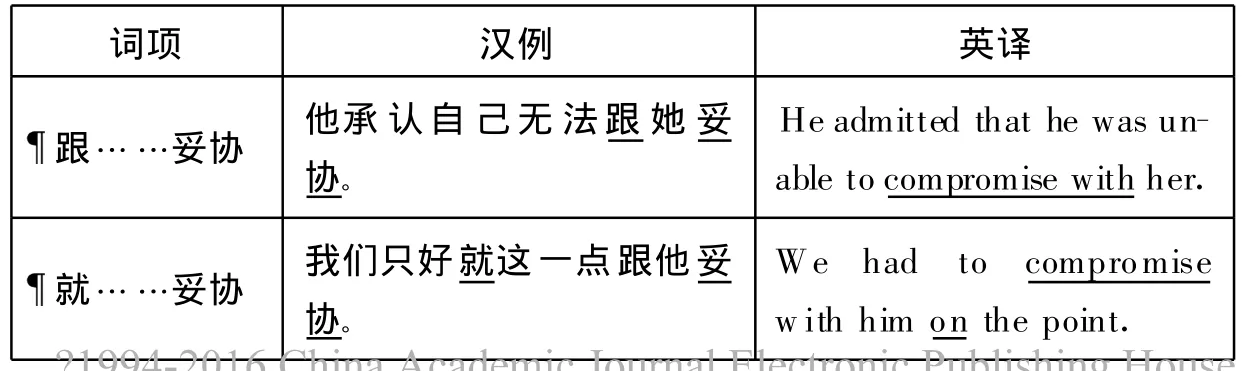

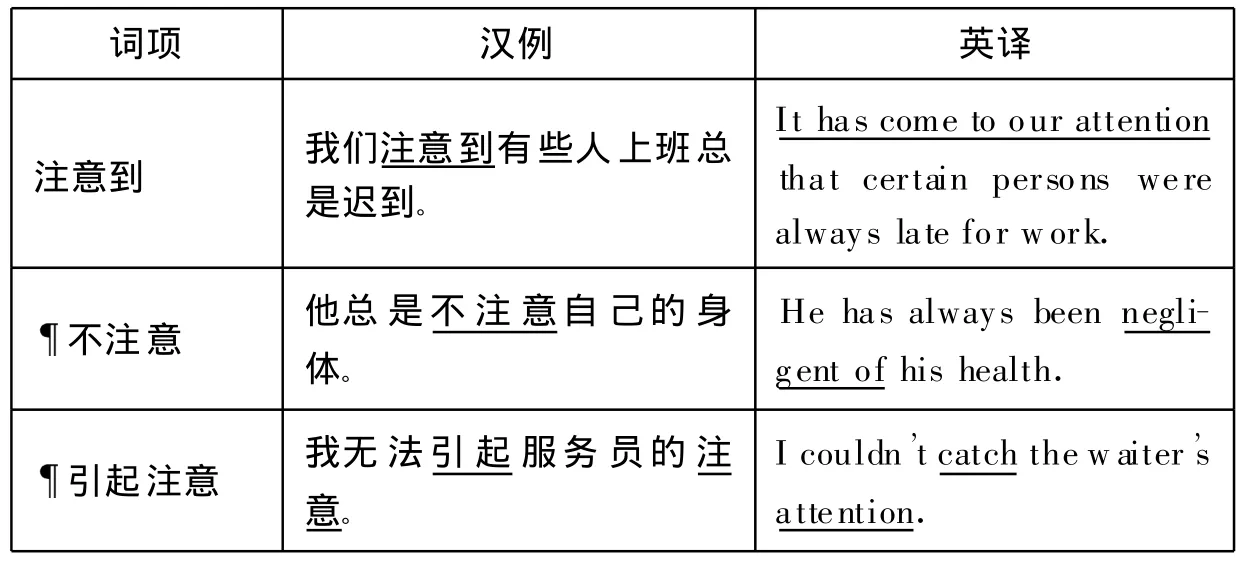

汉语“语块单位”可分三大类,即“词串”(syntactico-semantic string)、“语串”(constructional string)和“句串”(enunciative string)。“词串”分六次类,即体语(体词性成分:主语和宾语)、述语、定语、状语、补语和话题语。“语串”指句子(包括单句和复句)内部的非连续单位。“句串”分三类,即小句(口头习用句式)、准句(谚语)和类句(歇后语);“句串”的命名来自法国学派(A.Culioli:enonciation)。综合起来,“语块单位”共十一小类。这样处理的一个基本出发点,是把汉语传统词汇学所涉及的词汇性单位、熟语性单位、语汇性单位都归纳到一个可形式化因而应用价值较高的“语块”系统里来,如表六所示。至于c项的讨论,我们注意到译用词典对示例的译文只求句子层面上的达意,无其他考虑。学用词典的示例译文则不然,需要充分提供双语互通的“理解线索”(mutual intelligibility clue),“理解线索”包括配价单位的对应;句法单位的排列和语义单位的翻译。“配价”我们理解为词项的句法分布模式,那么“配价单位的对应”实际上就是指语块单位的对应。始发语(如汉语)和目标语(如英语)在翻译输出的具体形式上往往存在着一对多的情况。译用词典完全可以从中随机地挑选一种,但学用词典只能优选一种,即能一对一地向读者提供最佳的“理解线索”的那一种,如表七所示。

表六

表七

(续表)

表七显示了两个词动词(妥协和注意)和对应的五个语块动词的翻译输出。

本文开始提出了“准备好了没有”这一问题。就本文讨论的范围,我们说的“三分清”,就是指:一分清一语词典(本体词典)与二语词典(对外词典);二分清双语译用词典与双语学用词典;三分清自始至终你所要贯彻的方法论。就本人初步的经验而言,方法论必须考虑到:(1)国外读者学汉语的时间压力;(2)便于整体记忆和运用的、基于句法-语义单位的条目安排;(3)双语例证互译中配价线索的设置及对应。

附 注

[1]Quine W V O.Meaning.∥Quine W V O.(ed.)Pursuit of Truth(Revised Edition).Cambridge MA:Harvard U niversity Press,1992:37-59.

[2]李萍.留学生跨文化适应现状与管理对策研究.浙江社会科学,2009(5):114-118.

[3]Kernerman I J.What's So Good or Bad about Advanced EFL Dictionaries? ∥Gottlied H.(ed.)Dictionary Visions,Researchand Practice.Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2007:139-142.

附 注

[1][2][3]Samuel C.The Encyclopaedia Sinica.Shanghai:Kelly and Walsh,Limited,1917:301-302.

[4]Baller F W.An Analytical Chinese-English Dictionary.Shanghai:China Inland Mission and Presbyterian Mission Press,1900:iv.

[5]M athews R H.Mathews'Chinese-English Dictionary.Shanghai:China Inland Mission and Presbyterian Mission Press,1931:v.

[6]Couvreur F S.Dictionnaire Classique de la Langue Chinoise Suivant L'ordre Alphabétique de la Prononciation.Ho Kien Fou:Imprimerie DF La Mission Catholique,1911.

[7]English-Chinese Vocabulary of Shanghai Dialect.Peiping:F rench Book Store,1901:ii.