锥探灌浆技术在洼堤防加固工程中的应用

2010-08-07于世发王云耸

于世发 王云耸

一、工程概况

二、工程地质条件

工程于上世纪50年代兴建,施工质量控制标准较低,堤身沟口基础处理不彻底,堤身填土干密度(压实度)小。洼蓄洪区建成后运用频繁,汛期受高水位渗透浸蚀,淮堤(H0+270~H0+750、H0+860~H1+510)等19处总长9657m、堤(M10+044~M12+044、M35+470~M42+929)等 11处总长19814m渗水严重,淮堤(H9+300 ~H10+770、H22+300 ~H23+470)等4处发生管涌、漏洞等险情。秋冬干旱季节堤身水分散失,堤顶及堤坡出现纵、横裂缝,严重危及洼堤防安全。

2003年淮河大洪水之后,淮委在治淮十九项骨干工程中批复对洼圈堤进行堤防加固工程,加固措施包括:堤身加高培厚;堤身及地基渗透稳定处理,其中,锥探灌浆堤段长31.84km,总进尺约27×104m。

三、锥探灌浆施工方案及施工工艺

1、场地布置

(1)施工用水、电及附属设施布置

①施工用水取自附近水塘;生活用水取自当地自来水。

②系统电源:施工中锥孔机、制浆机等采用柴油机作为动力,配置1台50kW发电机作为项目部工作、生活照明用电。

(2)料区布置

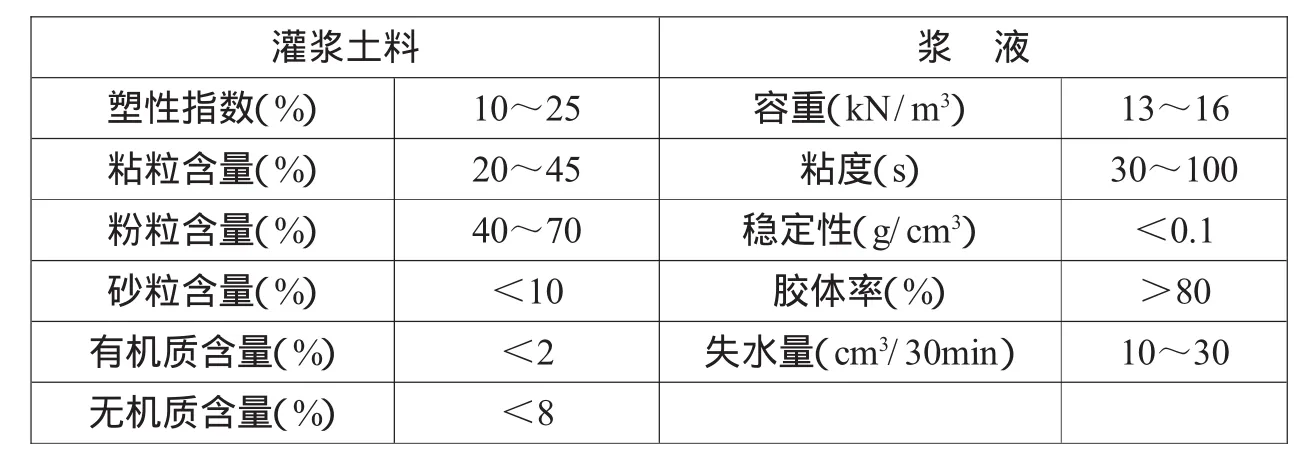

表1 探灌浆采用的灌浆土料及浆液物理力学指标

2、施工方法

锥探灌浆处理段计有44段,总长32.311km,其中:淮堤28段,长12.497km;堤16段,长 19.814km。

该工程分6个分部工程,由于工期紧,每个分部安排1个施工班组进行施工,使得工期及工程质量都得到了保证。

(1)放样布孔

根据工程提供的GPS固定水准点对所在灌浆施工地段进行测量放样。从堤顶轴心线向两侧各量出1m得出排距为2m的布孔中心线,在两条布孔中心线上分别从起始点量出2m的点为灌浆孔,梅花型布孔并标明,然后根据测量出的堤顶平均高程,确定各施工段实际锥探孔深度。

(2)造孔

造孔分排进行,即先造迎水侧一排孔,后背水侧一排孔。将锥孔机移至布孔地段进行准确定位,调整锥孔机水平度和钻杆垂直度,使其造孔保持铅直,孔倾斜度不大于孔深的2%。根据设计的深度,在锥杆注明标记实际深度,以便按标记打入堤基设计高程,将锥杆提起,移至下一机位。

(3)泥浆制备

将土料加水用机械拌成泥浆,经过滤后送入浆池,再通过灌浆机加压灌入锥孔,压进缝隙,待浆液析出水分后,堤身内部缝隙、孔穴隐患被泥土充填,达到处理隐患的目的。

①泥浆的主要指标

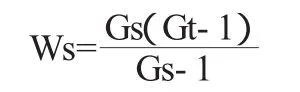

泥浆比重参照类似工程的经验确定,每立方米泥浆所需干土的重量用下式计算:

式中:Ws——每立方米泥浆所含干土的重量(t);

Gs——土粒比重,一般为2.72~2.76;

Gt——泥浆比重。

当Gs=2.72时,则:

Ws=1.581(Gt-1)

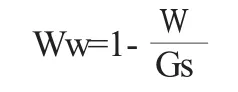

每立方米所需水的重量(t):Ws、Wt

式中Ww——每立方米所需水的重量(t):Ws、Gs同前。

反之,如已知每立方米泥浆所含干土的重量,则泥浆比重为:

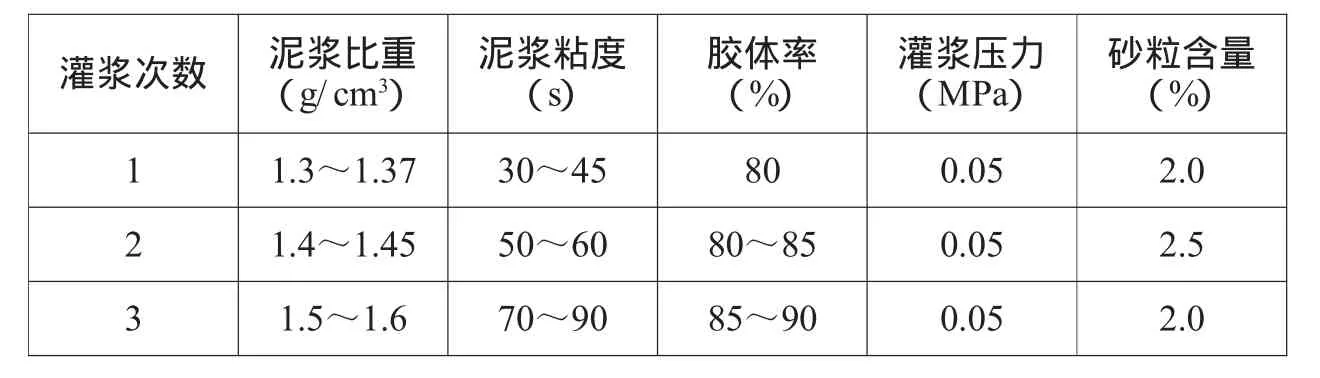

根据浆液试验表明,泥浆比重配制初灌为 1.35~1.37g/cm3、复灌 1.45~1.6g/cm3能满足要求。

②泥浆粘度

现场试验表明,泥浆粘度低于30s则泥浆浓度过低,高于100s则泥浆过于浓稠,皆不符合灌浆施工要求。根据设计要求,经试验现场确定的浆液粘度数值为初灌30~50s,复灌为70~90s。其他技术指标见表2。

③泥浆的拌制

泥浆采用泥浆机械拌制。拌浆筒用钢板焊制,施工段灌浆机配拌浆筒2只,以便拌浆和灌浆交替使用。拌浆时先将水、土配合比按重量称好,水重应考虑土的含水量,然后将水、土倒入筒内,待土料浸湿初粉后,开机搅拌,用罩篱清除杂质和大的土块。严格控制水土比例,每拌一次浆都要检查泥浆比重,达不到要求时应分析原因,重新加水或加土继续搅拌,直至合格为止。

(4)灌浆

灌浆为锥探灌浆施工中重要环节。施工中需要确定灌浆孔的顺序、灌浆压力、操作方法、复灌遍数、灌浆历时;对灌浆中发生的跑浆、吃浆量过大的锥孔问题进行检查处理,保证灌浆防渗工程的质量。

①灌浆顺序

灌浆采用先灌迎水侧排孔,后灌背水侧排孔,先1序,后2序,再3序,复灌也采用先外排后内排,先1序,后2序,再3序的施工原则。

②灌浆压力

施工段土质以中~轻粉质壤土为主,局部夹少量重粉质壤土,天然含水量18.2~23.6%,干容重15.1~16.1kN/m3,总体属弱透水性,设计锥孔排、间距为2m,据此尽量选择大一些的压力,严格控制灌浆压力在0.05MPa以内。灌浆试验表明,当孔口压力超过0.05MPa时,持续时间不超过2min,堤顶即出现裂缝或凸起。当灌浆压力不断升高(但未达到0.05MPa时)又开始下降时,需观测堤顶或顶身是否有漏浆点。

③灌浆量计量方法

由于每个施工段作业面长短不一,堤身情况不同,每孔进浆量需经试验确定。

④灌浆操作

采用WJ—80型联合搅拌机,施工班组操作人员3人,采用川流法拌浆,拌好后泥浆放入储浆池内存放,测定初灌泥浆比重值为1.32~1.35 g/cm3,泥浆粘度30~50s,然后对施工段起始桩号迎水侧一序排孔进行初灌,将插管插入灌浆孔顶面以下0.4~0.8m,向孔内灌浆,待孔内空气排出后再将插管与孔口封严,压力灌浆正式开始,记下灌浆时间,开始先用比重1.32 g/cm3、粘度30~40s稀浆开灌,经过3~5min后再加大泥浆稠度至1.35g/cm3,粘度增大到40~50s,期间不断观察灌浆机主管道和插管压力表变化情况,及时检测泥浆比重和粘度,并做好现场记录。发现不符合要求的应及时调整。若孔口压力下降和注浆管出现负压,应加大浆液浓度,直至压力升至0.028~0.035MPa,浆液升至孔口应停止初灌,并记下终止灌浆时间。然后按先灌迎水侧排孔,后灌背水侧排孔,先1序、后2序、再3序原则,直至完成初灌。复灌用比重1.4g/cm3以上、粘度70~90s浓浆灌注,仍然采用先外排后内排,先1序、后2序、再3序的施工原则。初灌中发现有少量进浆量较大的孔口,及时登记插标,采取“少灌多复”的原则,以增加复灌次数,直至灌浆饱满为止。

表2 锥探灌浆现场试验成果一览表

⑤复灌次数及复灌间隔时间

⑥灌浆历时

初灌历时少则3~5min,多则10~15min,平均历时 5~8min;第 1 次复灌平均历时为2~3min;第2次复灌平均历时为1~2min。

⑦灌浆结束标准及封孔

当液面升至孔口,连续复灌2次不再吃浆时,即可停止灌浆。封孔可用1.6g/cm3以上浓浆将孔口扫平并略高于堤顶即可。

四、结语

2007年4月,在淮堤H19+250~H19+960、H36+420~H37+290 和堤M4+880~M5+680、M40+120~M40+620处布置测压管40根,观测堤身及堤基防渗处理效果,经过2007年汛期观测,堤身及浅基渗透水头明显降低,基本消除了渗水和管涌险情,洼堤防锥探灌浆处理经受住了淮河2007年流域性大洪水考验,证明灌浆取得了较大成效