既有铁路覆盖型岩溶路基病害整治的勘察设计

2010-08-06刘好正

刘好正

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北武汉 430063)

1 工程概况

浙赣铁路始建于1899年,全长914.146 km。由于建设年代久远,技术标准低、列车速度慢,运输能力日趋紧张,制约了沿线区域的经济发展。为此,2003年浙赣线开始电气化改造工程勘察设计。既有浙赣铁路岩溶地段路基塌陷病害一直是危及行车安全的重大隐患之一。2006年,受南昌铁路局委托,我院对部分未改建地段岩溶路基工程进行了勘察设计,勘察范围为浙赣铁路分宜至芦溪(K769+540~K824+382)段,设计时速140 km,共计45.686 km。

浙赣线分宜至芦溪段位于赣西地区,地势总的特点是西高东低。袁水河南侧为罗霄山脉北端之武功山地区,是该区南北向的分水岭,袁水河北岸以低山和丘陵为主。既有浙赣铁路以浅挖、低填形式通过江西省新余市、宜春市和萍乡市辖区。

根据工务部门的记录和本次勘察资料,分宜至芦溪段既有路基岩溶地面塌陷病害主要分布在分宜、彬江、下浦,以及宜春、王华、西村一带,其余地段也有零星分布。

2 覆盖型岩溶路基勘察[1]

2.1 勘察过程和勘察方法

浙赣线分宜至芦溪段岩溶路基整治勘察工作于2006年4月开始,至2006年6月完成。勘察工作方法主要有:地质测绘(1/2000地质测绘,重点地段采用大面积地质测绘)、物探(电法、地震法)、钻探和水土岩石试验等。全段物探采用两条电法测线贯通,部分地段补充了地震测线。在地质测绘和物探成果综合分析的基础上,针对不同地貌单元、不同地层和物探异常区的分布特征,在路基两侧按不同的间距布置钻孔。勘察期间,调查访问了彬江镇自来水公司、宜春青能科学研究院抽水井、宜春麻纺厂抽水井、宜春肉联厂抽水井、宜春火车站抽水井、盛源水泥厂抽水站等单位,收集到6个大口径抽水机井资料。通过地质综合勘探成果的互相验证和综合分析,基本查明了沿线的地层岩性、地质构造、地下水类型、岩溶发育特征等。

2.2 工程地质条件

(1)地层岩性

浙赣线分宜至芦溪段沿线地层有石炭系下统和中、上统,二叠系下统茅口组和上统龙潭组以及第四系地层。其中:石炭系下统大塘阶薄层至厚层状灰岩,石炭系中上统中厚层状灰岩、白云质灰岩、角砾状灰岩、溶崩角砾岩、硅质灰岩,二叠系下统茅口组厚层状灰岩分布的地段为主要的岩溶路基段落;上述分布地段表层的第四系全新统冲、洪积粉质黏土夹碎石层中一般土洞发育,特别是下伏为粗圆砾土、细圆砾土以及砾砂层时。

(2)地质构造

浙赣线分宜至芦溪段位于北东东向萍(乡)—乐(平)坳陷带 (复式向斜)西段,褶皱、断裂较为发育。袁水河所经地区为袁水复式向斜,大致分布于萍乡—宜春—分宜—丰城一线,基本平行于袁水河河谷,并贯穿浙赣线分宜至芦溪全段。分宜至芦溪段的主要断裂为萍乡—广丰深断裂,大致沿浙赣线分布,沿线断续发育数十米或数百米的硅化破碎带及一系列规模不等、平行排列的逆冲或斜冲断层。受上述地质构造影响,沿线岩体破碎,为可溶岩地区的岩溶发育提供了有利条件。

(3)水文地质条件

浙赣线分宜至芦溪段地表水系发育,主要河流为袁水河及其支流,其支流源于山间谷地,形成密集的树枝状水网,河水位与降雨关系密切。袁水河最高水位75.32 m,最低水位69.63 m(茅州水文站统计资料)。其水位变化也影响地下水位的变化,而变化范围在既有浙赣线所经区段大多在基岩面上下3~5 m范围之内,有利于地面塌陷的形成和发展。

沿线地下水有三种类型:即表层松散层孔隙水、碳酸盐岩类岩溶水和基岩裂隙水。

松散层孔隙水:主要分布于分宜至芦溪袁水河河曲发育地段,含水层为第四系冲、洪积层。靠大气降水和低山丘陵的基岩裂隙水补给,与岩溶水互补,向袁水河谷排泄或以上升泉的形式排泄。

碳酸盐岩类岩溶水:主要分布于分宜至西村间灰岩、白云质灰岩和泥灰岩地区。根据收集的8孔抽水试验资料,不同岩性组合,涌水量变化较大,水量较大的自流井,抽水降深2.05 m,涌水量达3 924.98 t/d。沿线调查泉水7处,其中铜鼓庙泉水最大流量29.49 L/s,日涌水量2 548 t。岩溶水主要通过潜水补给。

基岩裂隙水:主要分布于西村至宣风间低山丘陵区,根据本次勘察实测的3处泉水,日涌水量小于30 t。基岩裂隙水主要靠大气降水补给,侧向排泄(补给)潜水和岩溶水。

(4)沿线地下水开采情况

沿线地下水开采多为民用压水井,但局部地段也有机井大量开采地下水。K781+480右25 m彬江镇铜鼓庙村抽水井,抽水量800~1000 t/d;K794+680左180 m宜春麻纺厂抽水井,抽水量300~400 t/d;K795+507左304 m宜春肉联厂抽水井,抽水量800~900 t/d,高峰时1600 t/d,抽水房外地面已塌陷;K797+895左62 m宜春车站泉水抽水井,抽水量1 760 t/d,水井护壁及围墙开裂,地面下沉;K814+025左300 m盛源水泥厂抽水井,抽水量140t/d。在既有铁路附近长期大量开采地下岩溶水是地面塌陷发生的重要影响因素。

2.3 既有线岩溶塌陷情况

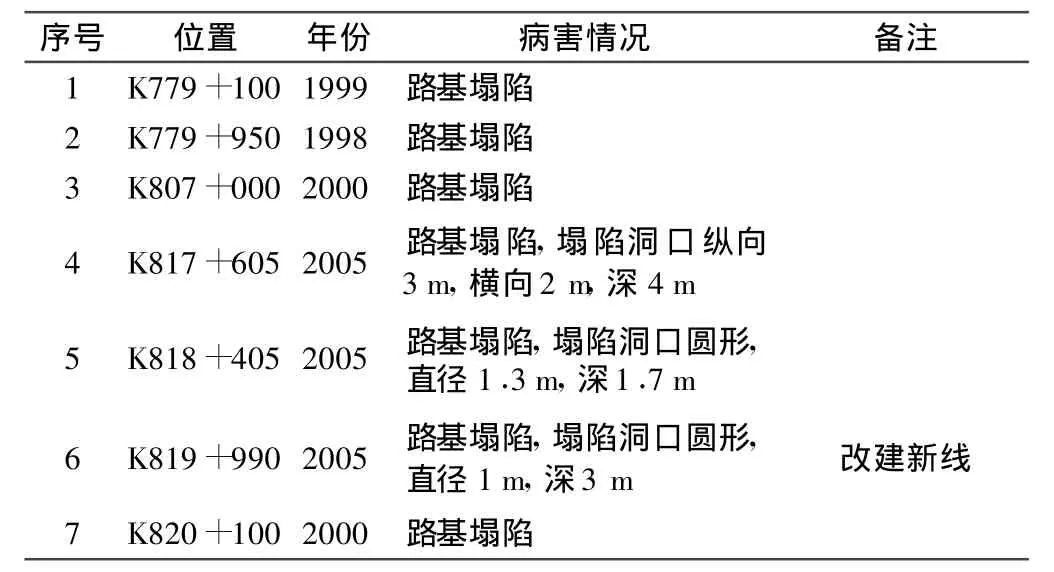

根据收集的台账资料和勘察调查,浙赣线分宜至芦溪段既有岩溶路基病害情况如表1所示。

表1 既有线塌陷病害一览

由以往调查可知:分宜至西村间是岩溶地面塌陷易发地区。

2.4 覆盖型岩溶区工程地质评价

(1)岩溶路基塌陷机理分析

覆盖型岩溶区地面塌陷可分为三种情况:①覆盖层土洞坍塌导致地面塌陷;②岩溶洞穴顶板垮塌导致地面塌陷;③土洞坍塌和岩溶洞穴顶板同时垮塌导致地面塌陷。分宜至芦溪段已发生的地面塌陷或可能发生的地面塌陷多属于第一种情况,也是比较常见的一种地质灾害。该种地面塌陷从形成机理分析,是土体在渗流作用下的破坏,即土体的渗透变形问题。形成地面塌陷的基本条件是:地层结构、岩土性质和地下水动力条件,(列车)振动是不可忽视的诱发因素。根据本测段工程地质、水文地质条件,对覆盖型岩溶区地面塌陷的影响因素分析如下。

地形地貌的影响:沿线多数地段路基两侧地势有明显差异,一般左侧为低丘或高阶地地貌,右侧多为袁水河一级阶地,地形总体上有左高右低的特征,其横向坡度多在1%~10%之间。地面横坡引起地表、地下水由线路左侧向线路右侧袁水河方向排泄,地下水水力坡度较大,一般大于3%,容易引起土体的潜蚀,造成细颗粒土流失,形成空洞(如图1)。

图1 分宜至芦溪段地形横向坡度示意

第四系覆盖层厚度的影响:第四系覆盖层越薄,特别是黏性土层越薄,岩溶塌地面陷越容易发生。覆盖层薄一方面有利于地表水和覆盖层中的孔隙水下渗,当地下水动力条件改变时,地下水活动加速了覆盖层的潜蚀作用,一旦下部发生潜蚀并形成土洞,随着压力拱不断向上发展,直至破坏而形成地面塌陷。覆盖层薄,压力拱难以形成,因此地面塌陷也越容易发生。分宜至西村段,钻孔揭示的覆盖层厚度多在3~15 m,所以岩溶地面塌陷容易发生。

可溶岩的影响:测段内分宜至西村(K769~K815)之间,广泛分布有石炭系和二叠系茅口组厚层灰岩、白云质灰岩和白云岩等可溶岩地层。受区域地质构造影响,沿线岩体破碎,岩溶发育,平均线岩溶率达33%,最大的溶洞11 m,一般为1~2 m,为地下水活动和运移物质的积存提供了有利条件。

开采地下水的影响:长期大量抽取地下岩溶水,使得地下水动力条件发生了很大变化。引起地下水水力坡度增大,地下水的潜蚀能力增强,从而加速了土体的潜蚀。

地下水动力条件影响:既有浙赣线分宜至芦溪段大部分线路沿袁水河而修建,袁水河属山间河流。其水位随降雨量骤升骤降的变化影响地下水位的变化,从而促使上覆土层潜蚀。

(2)岩溶路基稳定性病害整治评价

根据上述影响覆盖型岩溶区地面塌陷发生的因素分析,依据地形地貌、第四系覆盖层的特征、岩溶发育特征、地下水开采情况、地下水动力条件等,并结合既有地面塌陷情况,对测段覆盖型岩溶区稳定性进行了综合评价,稳定性可分三种类型。

不稳定区:地面塌陷随时可能发生,危及行车安全,应尽快进行整治。该类型共计 10段,总长7.29 km。

较不稳定区:该区在外部影响因素不发生重大变化的情况下,发生地面塌陷的机率较小,但存在地面塌陷的可能性。该种类型共计12段,总长14.13 km。

相对稳定区:在外部影响因素不发生重大变化的情况下,一般不会发生地面塌陷。该种类型共计27段,总长24.26 km。

3 覆盖型岩溶路基病害整治设计[2]

3.1 设计范围和工程措施

本着“轻重缓急、分期投资”的原则,对浙赣线分宜至芦溪不稳定地段(总长7.29 km)先期整治,以确保行车安全。

为防治岩溶路基塌陷,经技术、经济分析比较,采用钻孔压力注浆措施进行路基加固。

3.2 岩溶注浆加固原理

通过压力注浆充填土洞和灰岩顶部的溶洞、溶蚀裂隙,加固土体,改善土体的工程性质,隔断地表水与地下水、孔隙水与岩溶水之间的水力联系,杜绝土体潜蚀的发生,从而达到防止地面塌陷的发生。

3.3 注浆参数设计

(1)浆液扩散半径

浆液扩散半径决定了注浆孔的布置,因此它的正确合理选取对于控制注浆工程质量和控制工程造价非常重要。若选用的半径不符合工程实际情况,将会影响注浆效果,进而达不到压力注浆加固岩溶路基的目的。本工程设计扩散半径根据Maag(1938)推导出的球形扩散理论渗透公式结合既有地区注浆经验确定[3]

式中 K——土的渗透系数/(cm/s);

P——注浆压力/(kg/cm2);

r0——注浆管半径/cm;

t——注浆时间/s;

n——注浆层的孔隙率;

β——浆液黏度对水的黏度比,一般取 0.1~0.3。

经计算结合工程类比,确定本工程注浆的浆液扩散半径为4.0~5.0 m。

(2)浆液配合比

浆液配合比的选用对岩溶注浆效果控制也非常关键。如果浆液过浓,浆液在注浆通道中的阻力变大,同时也不利于浆液进一步扩散,影响注浆扩散半径;如果浆液过稀,浆液凝固硬化时收缩后容易形成新的孔隙,影响加固效果。因此,浆液浓度配比是否合理将直接影响注浆工程质量。本工程根据以往工程设计施工经验并结合现场岩土体岩溶发育条件,一般采用水灰比1∶1和0.75∶1两种浓度,特殊条件下采用0.5∶1的水灰比。

(3)注浆压力

注浆压力与所加固岩土体的覆盖层压力、浆液浓度以及浆液在套管里的阻力等因素有关,在注浆过程中压力是一个动态的过程,考虑本工程岩溶路基发育情况,结合以往岩溶路基工程施工经验确定。本工程土层一般采用100~300 k Pa,岩层采用300~500 kPa。

(4)注浆量

注浆量的计算常用的方法有:经验数据法、工程地质比拟法、浆液均匀扩散的单孔注浆计算法等三种方法。考虑岩溶发育的不均匀性,一般采用整体计算法,并用工程地质比拟法进行修正。

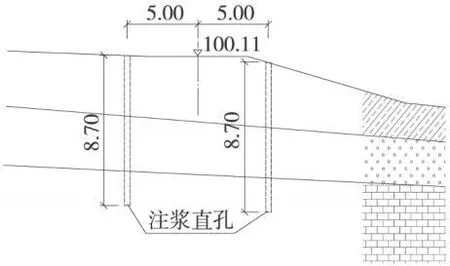

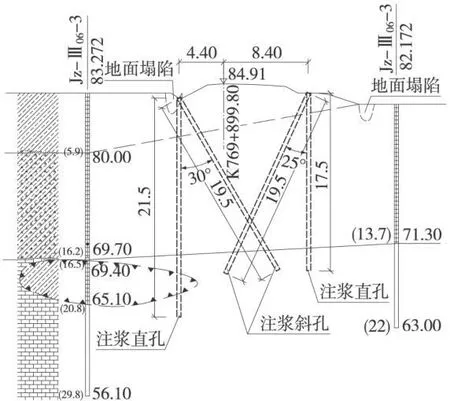

(5)注浆孔设计

双线并行路堤两侧坡脚附近各设一排注浆孔,直孔和斜孔间隔布置,两侧的直孔和斜孔交错对应。直孔与直孔、斜孔与斜孔沿线路方向间距为5.0 m;单线路堤、路堑及双线路堑在路堤坡脚或路堑侧沟处各设一排直孔注浆(当线间距较大、路基较宽时在两线中间加设一排),注浆孔间距5.0 m;车站范围内注浆孔以直孔为主,设在股道之间,孔间距一般为5.0 m。注浆孔深度以进入完整灰岩2 m为原则(如图2、图3、图4所示)。

(6)注浆工艺设计

采用探灌结合的原则,其目的在于进一步了解地层、岩溶发育特征及水文地质条件。

图2 单线路基注浆孔布置横断面(单位:m)

图3 双线路基注浆孔布置横断面(单位:m)

注浆以先稀后浓的原则,注浆工艺采用自下而上分段注浆,注浆孔深小于10 m时可采用一次注浆,注浆孔深大于10 m时采用分段注浆。

图4 车站站区注浆孔布置横断面(单位:cm)

注浆顺序宜先直孔后斜孔。一般施工中按图5所示工序进行。[4]

图5 岩溶注浆施工工艺流程

浆泥的配制以纯水泥浆为主,采用P.O32.5级普通硅酸盐水泥,水灰比0.75∶1~1∶1,视地层的渗透性选用,特殊条件下可选用水灰比0.5∶1。为控制浆液的过远扩散和冒浆,必要时可添加水玻璃,其掺入量按2%考虑。若孔内发现较大的空洞时,应先投放粗颗粒材料(砂或碎石),后注浆。

注浆压力可根据注浆方法、注浆段深度及注浆过程中出现的情况(冒浆、地面变形、轨道稳定情况等)及时调整。

注浆孔(分段)注浆结束标准,在100~500 kPa压力下,进浆量小于4 L/min。分段注浆时,对基岩采用200~500 kPa压力闭浆20 min;粉质黏土、圆砾土和角砾土采用100~300 k Pa压力闭浆,30 min即可达到分段注浆结束的标准。

(7)注浆效果检验设计

注浆质量检验采用压水试验,辅以钻探取芯,一般采用2种检测方法。根据质量检验结果,对注浆质量作出评价。检验评定标准如下:

钻取岩芯观察灰浆填充量,当灰浆充填率达70%视为合格。当为不合格时应补注浆。

注浆前压水试验和注浆后压水试验进行对比。当注浆后单位吸水量小于注浆前单位吸水量的33%视为合格。并分土层和岩层分别进行对比。注浆前的压水试验孔作为注浆孔使用,注浆后的压水试验孔须注浆封闭。

检验孔的数量为注浆孔数量的3%,其中自检2%,抽检1%,压水试验孔一般不少于2孔。

4 结论

浙赣线电气化提速改造岩溶路基病害注浆整治工程2006年底竣工,至今已有近四年时间,路基状况良好。实践证明:压力注浆整治覆盖型岩溶路基病害是一项质量可靠、造价较低工艺简单、受外界干扰小的施工技术。

[1]刘好正,杜兴国.浙赣铁路分宜至芦溪段岩溶及采空区工程地质勘察报告[R].武汉:中铁第四勘察设计院集团有限公司,2006

[2]刘好正,杜兴国.浙赣铁路分宜至芦溪段覆盖型岩溶路基整治工程初步设计总说明书[R].武汉:中铁第四勘察设计院集团有限公司,2006

[3]李 杰.注浆技术在整治岩溶路基病害中的应用[J].资源环境与工程,2007(3)

[4]李 扬,彭瑞华.压力注浆技术在岩溶路基处理中的应用[J].路基工程,2008(1)

[5]李有庆.铁路岩溶路基塌陷注浆整治施工[J].西部探矿工程,1998(4)

[6]吴治生,等.岩溶病害路基注浆机理及设计[J].路基工程,2003(5)

[7]林志勇.覆盖型路基岩溶注浆施工技术[J].福建建筑,2009(3)

[8]李彬峰.路基岩溶塌陷注浆整治施工工艺探讨[J].西部探矿工程,2003(4)