铁路大号码道岔合理线型设置的仿真研究

2010-07-27孙加林宣言王树国

孙加林,宣言,王树国

(1.中国铁道科学研究院 铁道科学技术研究发展中心,北京 100081;2.中国铁道科学研究院 铁道建筑研究所,北京 100081)

1 客运专线道岔线型简介

1.1 侧向速度80 km/h道岔线型

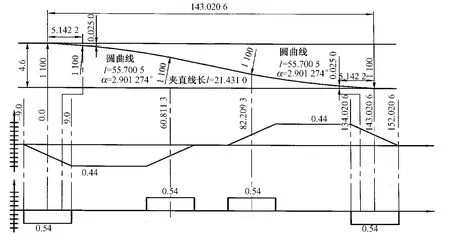

目前侧向通过速度为80 km/h道岔线型为导曲线半径1 100 m的单圆曲线,但在尖轨尖端附近,为改善机车车辆逆向进岔和顺向出岔的运行条件,有研究认为半径R=1 100 m导曲线起点与基本轨应相离一段距离,即采用斜切线和圆曲线相连接的线型[1]。通过对两种线型离尖轨3 mm断面后尖轨厚度的比较,发现两者差异最大,相离线型间接起到了加厚尖轨的目的,这对延长曲尖轨的使用寿命是有利的[2],相离线型道岔用于渡线的平面布置如图1所示。

1.2 侧向速度160 km/h道岔线型

为了提高侧向过岔速度,需要加大道岔号码。目前道岔侧向通过速度可以达到160 km/h及以上,侧线线型主要有圆缓、缓圆缓等两种形式。为了比较两种线型的动力学性能以及缓圆缓线型设置方案的选择,主要将考虑以下3种侧线线型设置方案,3种方案均按侧向通过速度160 km/h设计。

1)圆缓线型:侧向线型先是半径R=5 000 m的圆曲线(与直线相切),然后紧跟一段缓和曲线,最后过渡到直线,道岔全长157 200 mm。

2)缓圆缓线型:侧向线型先是一段缓和曲线,过渡到R=4 483.67 m的圆曲线,然后再接一段缓和曲线,最后过渡到直线,道岔全长157 200 mm,该方案采用了加大中间圆曲线半径、减少进岔缓和曲线半径的思路[3]。

3)缓圆缓线型:侧向线型先是一段缓和曲线,过渡到R=4 100 m的圆曲线,然后再接一段缓和曲线,最后过渡到直线,道岔全长136 000 mm;该方案采用了加大进岔缓和曲线半径、减少中间圆曲线半径的思路[3]。

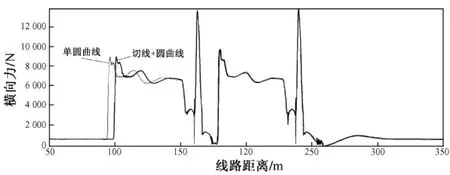

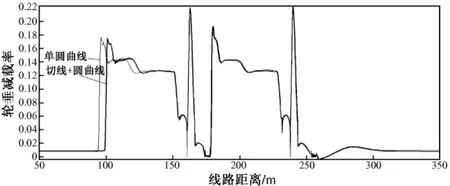

2 侧向速度80 km/h道岔两种线型仿真分析

前面对两种侧向速度80 km/h的18号道岔线型分析是基于质点运动学理论或静态分析,虽然相离式线型有利于尖轨结构形式的设计,但对两种道岔线型本身的影响应进行动态评估。采用车辆—轨道动力学模型[4],由于是纯线型分析,暂不考虑道岔区结构形式的影响,车辆模型为国产和谐号动车组[3],钢轨采用国产60 kg/m轨,需输入参数包括:切线长、圆曲线半径、夹直线长度以及冲击角等[5]。两种道岔动力学分析结果如图2~图5所示。

从以上计算结果可以看出:两种线型在车体横向加速度、轮轨横向力等横向动力响应以及轮轨垂向力、轮重减载率等垂向动力响应方面,数值相差无几;但相离线型出现振动的位置要稍靠后,结合尖轨结构形式(尖轨前端比较薄弱)认为对受力是有利的,也验证了间接达到加厚尖轨的目的。

3 侧向速度160 km/h的道岔线型设置方案比选

图1 相离线型道岔用于渡线的平面布置(单位:m)

图2 两种线型车体横向加速度对比(单位:m/s2)

图3 两种线型轮轨横向力对比(单位:N)

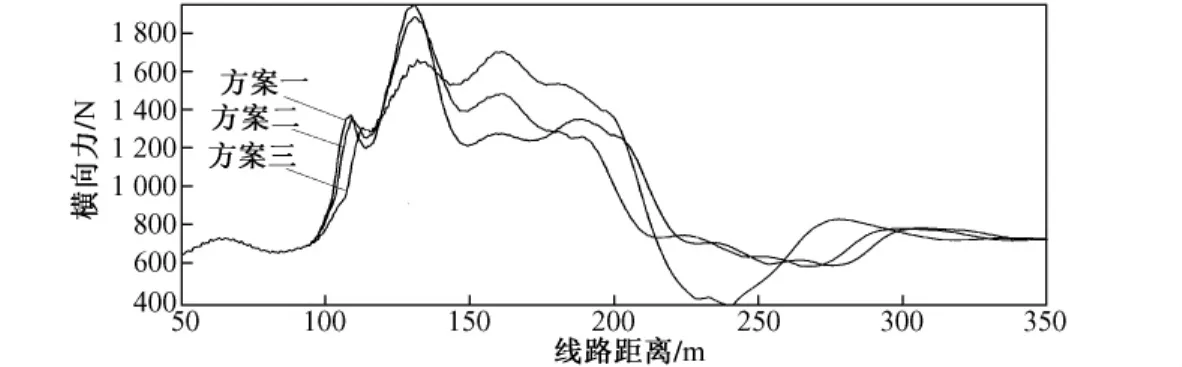

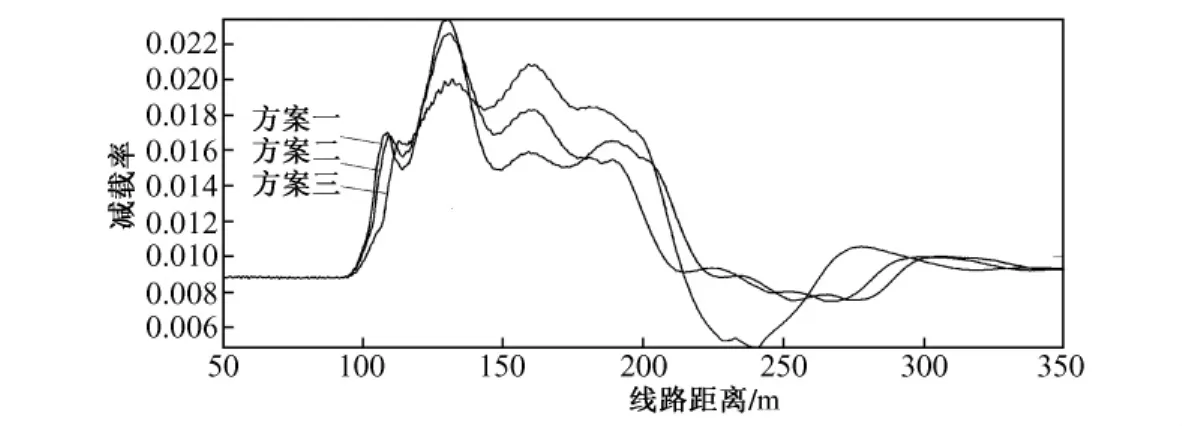

利用以上建立的车辆—轨道动力学模型,对1.2中三种线型设置方案进行动力学性能比选,仿真结果如图6~图9所示(图中线路距离前100 m为仿真计算平衡距离,100~150 m为转辙器区域,220~250 m为辙叉区域)。

图4 两种线型轮轨垂向力对比(单位:N)

从计算结果可以看出,在转辙器区域(100~150 m)和辙叉区域(220~250 m)车体横向加速度、轮轨垂/横向力以及轮重减载率等动力学指标按从大到小的顺序为:方案一、方案二、方案三。在其它连接部分排列顺序为:方案三、方案二、方案一。由于道岔的转辙器和辙叉存在结构固有不平顺,为岔区行车的薄弱环节,所以提高这两个区域的动力学性能应为主要研究目标。因此,认为方案三的轮轨动力特性最优。

4 结论

1)侧向速度80 km/h道岔采用圆曲线与直基本轨相离的线型对尖轨结构受力是有利的,可以间接起到加厚尖轨断面的目的。

2)侧向速度160 km/h道岔侧向平面线型应优先考虑采用缓圆缓的线型方案,该方案比圆缓线型更能降低列车通过转辙器和辙叉区域的动力响应,在舒适性和安全性方面更具有优势。

图5 两种线型轮重减载率对比

图6 三种线型车体横向加速度对比(单位:m/s2)

图7 三种线型轮轨垂向力对比(单位:N)

图8 三种线型轮轨横向力对比(单位:N)

图9 三种线型轮重减载率对比

3)通过对缓圆缓线型的两种方案分析对比,方案三动力响应要低于方案二,而且道岔全长还要小,说明先加大起始缓和曲线半径的方法比加大中间圆曲线半径更有效。

[1]铁道科学研究院.客运专线道岔侧线线型和平面设计的研究[R].北京:中国铁道科学研究院,2006.

[2]中国铁道科学研究院.时速350公里客运专线18号道岔实车试验研究[R].北京:中国铁道科学研究院,2009.

[3]中国铁道科学研究院.客运专线道岔动力学及关键技术的仿真研究[R].北京:中国铁道科学研究院,2009.

[4]中国铁道科学研究院.车辆、线路、道岔、桥梁系统的仿真动力分析的研究[R].北京:中国铁道科学研究院,2006.

[5]赵国堂.高速铁路道岔区动力响应的模拟研究[J].中国铁道科学,1996,17(4):90-94.