库布齐沙漠不同类型沙地上植物群落根系研究

2010-07-25马阔东闫志坚阿斯嘎富兰格

马阔东,高 丽,闫志坚,阿斯嘎,富兰格

(1.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010;2.农业部草地资源与生态重点开放实验室,内蒙古呼和浩特 010010;3.内蒙古大学生命科学系,内蒙古 呼和浩特 010021)

①对植物生态系统而言,植被的地下与地上部分具有同等重要的作用,根系作为土壤物质和能量与植物进行交换的纽带,是构成植物的主要部分,约占植物总干质量的50%,是陆地生态系统的重要组成部分,而对根系的研究国内工作者也做了许多探索[1-8]。根系的分布特征反映了土壤的物质和能量被利用的可能性,直接影响地上部分生产力的高低[9],成为半湿润、半干旱地区土地生产力的主要决定因素。在干旱瘠薄地区,具有发达根系的树种有明显的生存优势,能更好地抵制干旱的影响[10]。良好的根系构型不仅能提高根系对土壤养分和水分利用的效率,而且也是构建稳定生态群落的基础。在降水多变、沙面不稳定、高温和干旱的沙地生境,植物根系的生长和分布是植物逆境调节的方法[11]。

近年来,生态系统退化、恢复、合理开发和保护的研究正日益受到全社会关注[12],特别是我国北方沙漠化土地的退化过程、恢复机理和整治技术的研究。王辉等[13]通过对干旱荒漠区不同类型沙地上沙蒿Artemisia desertorum种群的根系生态特征的研究认为,在不同类型沙地上沙蒿根系生物量与土壤含水量之间均相关密切。朱玉伟等[14]对古尔班通古特沙漠南缘沙丘水分的时空分布特征进行了研究,为干旱区无灌溉造林水分利用提供了科学依据。杨小林等[15]采用拓扑学方法研究新疆塔克拉玛干沙漠腹地3种植物的根系构型及其生态适应策略,提出沙漠植物根系分枝模型是长期适应沙漠环境的结果。胡建忠等[16]采用根系生态位指数这一更加先进、科学、客观的参数对退耕地人工植物群落根系的生态位进行了研究。王长庭等[17]对不同放牧强度下高寒小嵩草Kobresia pygmaea草甸植被根系与土壤理化特征的变化研究,认为放牧主要通过影响土壤环境及其养分含量来改变草地群落生物量(地上、地下)。研究库布齐沙漠不同类型沙地上的植物群落根系生物量及分布,对沙地植物群落的生产力和生态稳定性具有指导意义。

1 材料与方法

1.1 研究区概况研究地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡的中国农业科学院草原研究所国家旱生牧草原种基地,处于库布齐沙漠东段,地理坐标为 111°05′38″~ 117°07′43″E,40°12′17″~ 40°13′22″N 。该区属于中温带大陆性季风气候,年平均气温6~7℃,≥10℃年积温3 000~3 200℃·d,年平均降水量350~380 mm,年蒸发量2 093 mm,年日照时数3 117 h,最高气温39.1℃,最低气温-32.8℃,无霜期145 d。立地类型主要有流动沙地,固定、半固定沙地和丘间低地。植被以沙地植物为主,在固定及半固定沙地油蒿Artemisia ordosia为单优种,沙打旺Astragalusadsurgens及塔落岩黄芪Hedysarum f ruticosumvar.laeve为主要的人工栽培植物,局部地段有白沙蒿A.sphaerocephala、沙鞭Psammochloa villosa、草木樨黄芪A.melilotoides、丝叶山苦荬Ixeris chinensis、猪毛菜Salsola collina、虫实属Corispermum、狗尾草Setaria viridis、沙蓬Agriophyllum squarrosum等(见表1)。

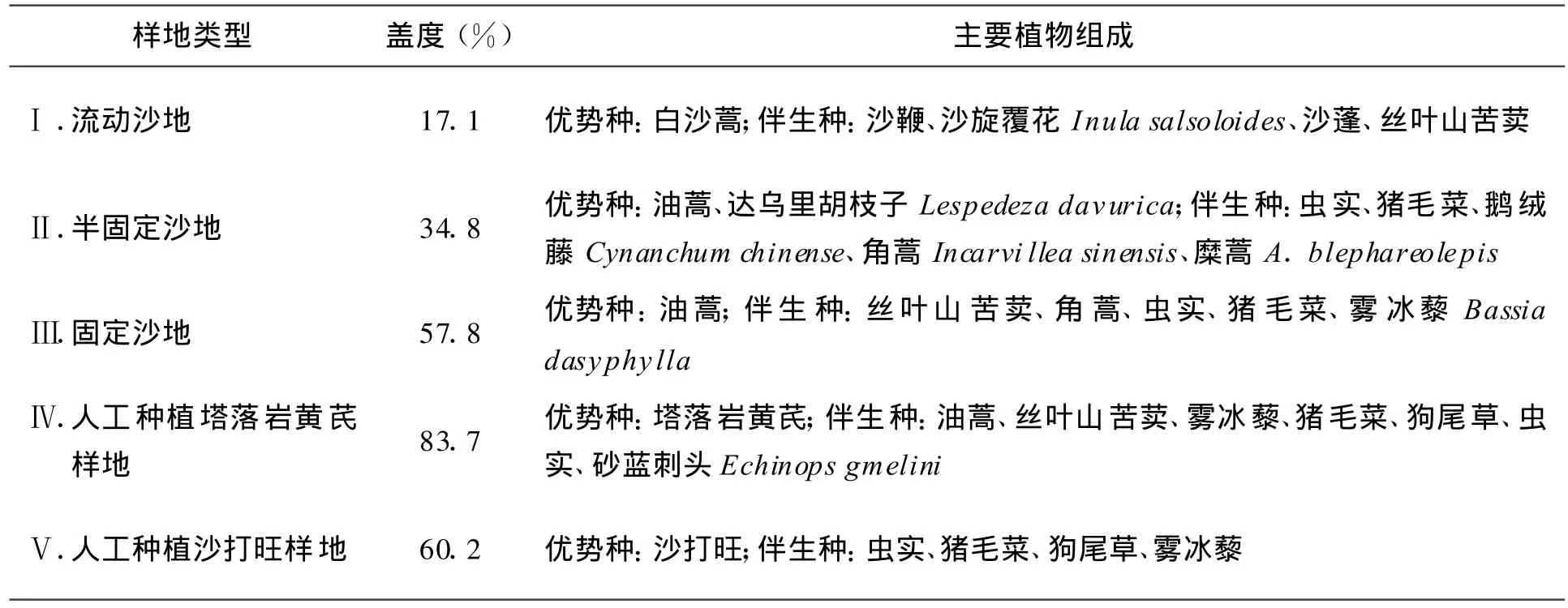

表1 调查样地状况

试验样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别设置在自然条件下的流动沙地、半固定沙地和固定沙地;试验样地Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ分别人工种植塔落岩黄芪样地和人工种植沙打旺样地;其中,试验样地Ⅳ、Ⅴ均保持自然生长6年。

1.2 根系调查方法

1.2.1根系 研究于2008年10月初采用挖掘法在各样地挖取30 cm×30 cm×50 cm的土体,将植物根系部分按不同土壤层次(每10 cm划分1层)挖出全部根系,小心除去根系周围的土壤,将全部根系用塑料袋装好带回室内,用加拿大REGENT INSTRUMENT INC公司生产的根系扫描仪EPS0N TWAIN PR0(32 bit)和专业的根系形态学和结构分析应用系统WINRhiz,对不同土层内根系的根长、根系体积、根长密度等参数进行测定分析。分别称取10 cm深度内的根系鲜质量,65℃烘箱中烘至恒量后称干质量,计算根系生物量。

1.2.2土壤含水量 取样剖面总深度为50 cm,用环刀法取土,每10 cm取样1次,每层重复3次,用烘干法(105℃)测定土壤含水量。

1.2.3数据分析 采用SPSS(11.5)统计分析软件包对数据进行相关分析、One-Way ANOVA方差分析,并用Duncan法进行多重比较。相关分析中,各样地根系参数为0~50 cm数据,土壤含水量和土壤容重为0~70 cm数据。

2 结果与分析

2.1 不同类型沙地的土壤特性变化

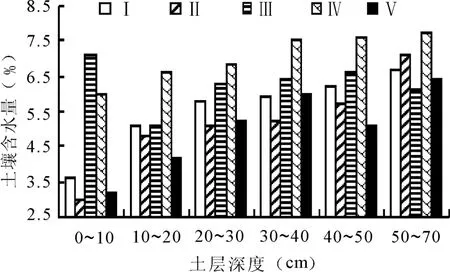

2.1.1不同类型沙地的土壤水分变化 不同类型沙地的同一土层土壤含水量存在明显差异(图1),0~10 cm土层样地Ⅲ的土壤含水量最高,样地Ⅳ次之,而样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ间无明显差异;10~20 cm土层样地Ⅳ的土壤含水量最高,其次是样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,而样地Ⅴ最低;20~50cm土层土壤含水量变化趋势基本一致,从大到小依次表现为样地Ⅳ>样地Ⅲ>样地Ⅰ>样地Ⅴ>样地Ⅱ;50~70 cm土层土壤含水量各样地差异不明显。不同土层范围土壤含水量变化规律不同,但无论是其中任何土层中样地Ⅳ土壤含水量均保持较高的水平,而样地Ⅴ均较低。

图1 不同类型沙地的土壤含水量变化

综合0~70 cm土层,除样地Ⅲ0~10 cm土层土壤含水量高于10~20 cm土层外,各样地土壤含水量均随土层深度的增加而逐渐上升。样地Ⅱ0~70 cm土层的土壤含水量变化在3.0%~7.1%,变幅最大,土壤含水量随土层深度增加表现出的趋势与样地Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ基本一致。样地Ⅳ0~70 cm的平均土层土壤含水量为7.0%,在各层土壤中分布是5块样地中最均匀的。

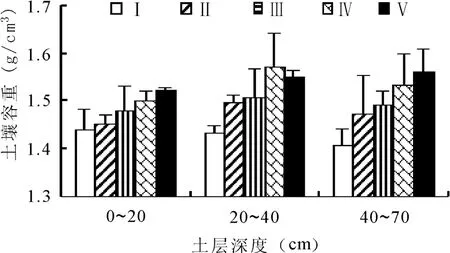

2.1.2不同类型沙地的土壤容重变化 不同类型沙地的土壤容重在垂直方向的分布趋势不同,样地Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的20~40 cm土层土壤容重最大且表层(0~10 cm)土壤容重都小于底层(40~70 cm)容重(图2)。样地Ⅰ土壤容重随土层深度的增加而减少,样地Ⅳ土壤容重则随土层深度的增加而增加。方差分析表明,样地Ⅴ0~70 cm土层平均土壤容重差异不显著,除样地Ⅴ外其余各样地20~70 cm土层土壤容重差异显著(P<0.05),按大小依次为样地Ⅳ>样地Ⅲ>样地Ⅱ>样地Ⅰ。

图2 不同类型沙地的土壤容重变化

样地Ⅰ~Ⅴ0~70 cm土层平均土壤容重分别为 1.43 、1.47 、1.49 、1.53 、1.54 g/cm3,可见随着沙地恢复演替的进行,流沙被慢慢固定,样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的土壤容重逐渐增大,而人工补播样地Ⅳ、Ⅴ间的土壤容重差异不显著但明显高于天然植被群落,说明人工群落固沙作用显著。

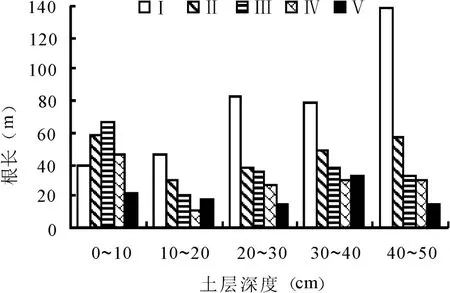

2.2 不同类型沙地的植物群落根长、根质量的垂直分布由图3可知,5种类型沙地植物群落总根长差异显著(P<0.05),样地Ⅰ~Ⅴ分别为 230.49、124.83、196.27、227.78 和 272.84 m。样地Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ表层(0~10 cm)土壤中植物群落根长分别为 46.08、82.46、78.42、138.55 和60.50 m,分别占各自总根长度的 36.91%、42.01%、34.43%、50.76%和58.89%。样地Ⅰ的根长在20~30 cm土层出现最大值66.53 m,占根系总长度的28.86%,表层土壤的根系长度仅为38.92 m,均低于其他4个样地,随着土层深度和土壤含水量的增加,在10~40 cm土层范围内样地Ⅰ的根长明显高于其他4个样地。总体上,随着土层深度的增加各样地根长呈减少的趋势。方差分析表明,样地Ⅴ表层土壤根长与其他4种类型沙地差异极显著,不同类型沙地不同土层根长差异显著。

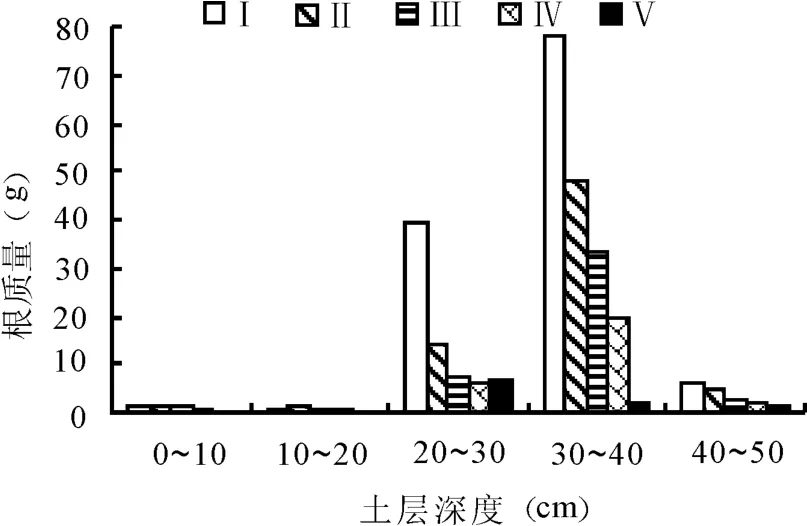

由图4可知,5种类型沙地植物群落总根系质量差异极显著(P<0.01),样地Ⅰ~Ⅴ分别为5.31、3.39、73.72、181.01和 17.34 g。从垂直分布格局来看,样地Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ地表层(0~10 cm)土壤中植物群落根质量分别为 1.40、39.32、78.03和 6.30 g,分别占各自根系总质量的26.37%、53.34%、43.11%和 36.33%,且随着土层深度的加深在整个剖面内呈减小的趋势;样地Ⅱ的根质量在10~20 cm土层出现最大值1.32 g,随着土层深度的进一步增加根质量呈减少的趋势。方差分析表明,在整个剖面及不同土层范围内,样地Ⅳ与其他4个样地差异显著,而样地Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ间无差异。

图3 不同类型沙地的植物群落根长的垂直分布

图4 不同类型沙地的植物群落根质量的垂直分布

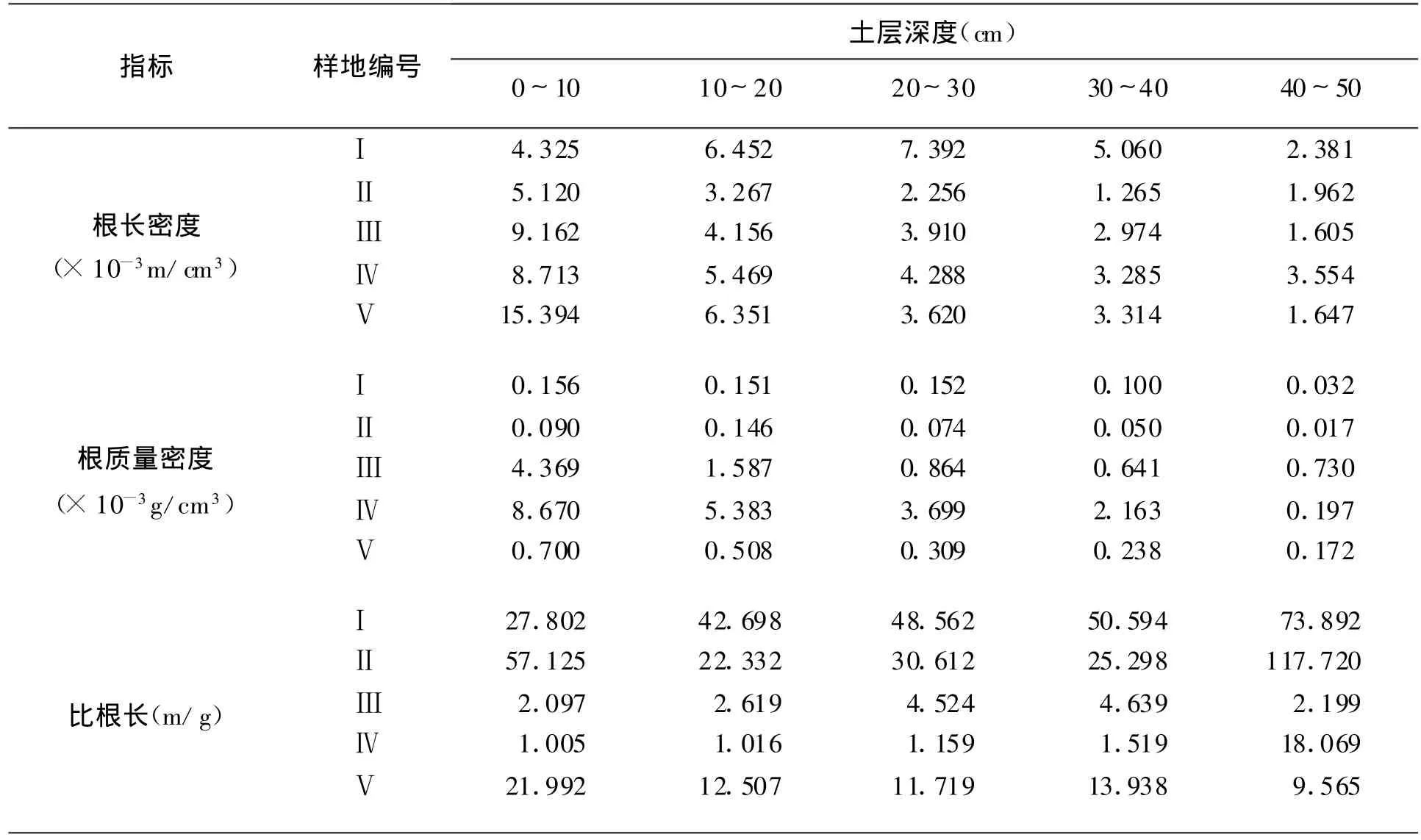

2.3 不同类型沙地的植物群落根长密度、根质量密度和比根长的垂直分布由表2可知,不同类型沙地的植物群落根长密度垂直分布格局规律不同,样地Ⅲ、Ⅴ的根长密度随着土层深度的增加呈减小的趋势,在表层(0~10 cm)出现最大值;样地Ⅰ根长密度在土层中部(20~30 cm)出现峰值,在土层的上部和下部根长密度较小,根长密度最大和最小值分别为 7.392×10-3和2.381×10-3m/cm3;样地Ⅱ、Ⅳ的根长密度的最大值也均出现在表层,并且随着土层深度的增加而减小,但土层底部(40~50 cm)根长密度却大于30~40 cm土层。天然植被群落(Ⅰ~Ⅲ)0~50 cm土层总根长密度并不是随着恢复演替的进行而逐渐增大的,依次为样地Ⅰ>样地Ⅲ>样地Ⅱ,可能与土壤水分状况及根系吸水难易有关。方差分析表明,各样地不同土层之间群落根长密度差异没有达到显著水平,而对不同样地同一土层的方差分析表明,只有样地Ⅴ(0~10 cm)土层根长密度与其他4种类型沙地的植物群落差异显著。

5种类型沙地的植物群落根质量密度最大值均出现在上部(0~20 cm)土层,最小值均出现在底部(30~50 cm)土层。在 0~50 cm土层,天然植被样地(Ⅰ~Ⅲ)总根质量密度依次为样地Ⅲ>样地Ⅰ>样地Ⅱ,人工补播样地Ⅳ的明显高于其他4个样地。在垂直分布上,除样地Ⅱ外,样地Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ具有相似的分布规律,一般随土层加深而减少。对同一样地不同土层根质量密度的方差分析表明,草本群落Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ各土层根质量密度无显著差异,灌木群落Ⅲ、Ⅳ各土层根质量密度存在显著差异。在0~30 cm土层不同样地根质量密度占0~50 cm土层总根质量密度的比例按大小依次为样地Ⅳ>样地Ⅲ>样地Ⅱ>样地Ⅴ>样地Ⅰ,除人工补播样地Ⅴ外,天然植被群落(Ⅰ~Ⅲ)是随着恢复演替的进行而增加的,灌木群落(Ⅲ、Ⅳ)始终高于草本群落(Ⅰ 、Ⅱ、Ⅴ),这与群落植被组成密切相关。

比根长为每克干根长的米数,灌木群落(Ⅲ、Ⅳ)生物量较大而草本群落(Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ)相对较小,相同质量的根系灌木群落的根长短些而草本群落根长长些,因而表现出灌木群落比根长比草本群落低且存在极显著差异(P<0.01)。

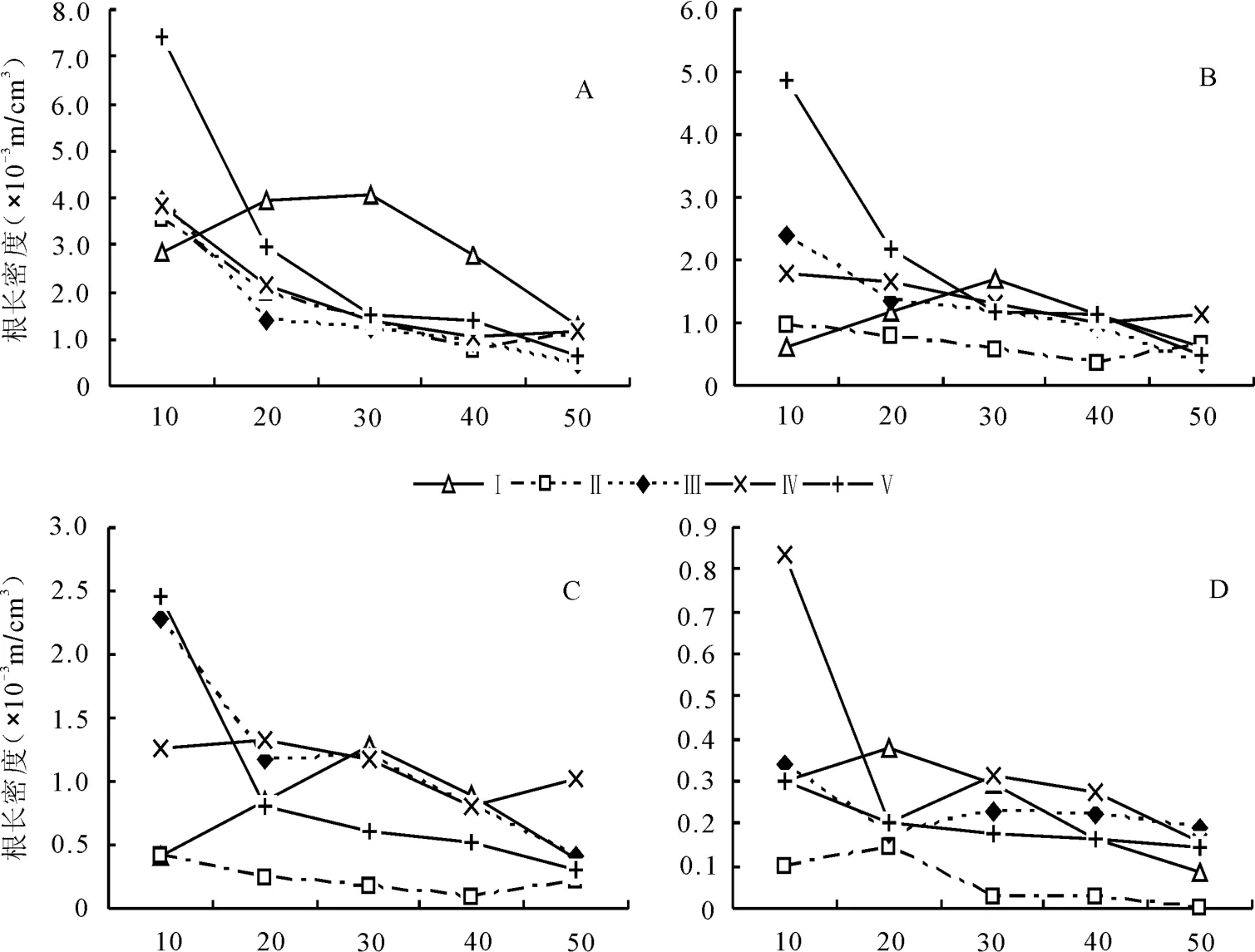

2.4 不同直径根系根长密度的垂直分布由图5可知,5种类型沙地0~1 mm直径根系根长密度(Ⅰ~Ⅴ)最大值分别为4.051×10-3、3.548 ×10-3、3.958 ×10-3、3.806 ×10-3和7.400×10-3m/cm3,其中样地Ⅰ最大值出现在土壤中部(20~30 cm),其余4种类型沙地根长密度最大值均出现在表层(0~10 cm)土壤,随土层深度的增加,根长密度呈现逐渐减小的趋势。对不同样地同一土层0~1 mm直径根系根长密度的方差分析表明,样地Ⅴ0~10 cm细根根长密度与样地Ⅰ~Ⅵ存在极显著差异(P<0.01),样地Ⅰ20~40 cm细根根长密度与样地Ⅱ~Ⅴ存在显著差异(P<0.05),说明0~1 mm直径根系样地Ⅰ主要分布在20~40 cm土层,样地Ⅴ在0~10 cm土层较多,而样地Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ在各土层分布较均匀。

除样地Ⅰ外,5种类型沙地1~2 mm直径根系根长密度的垂直变化趋势与0~1mm直径根

系基本一致,一般随土层增加而减少。0~50 cm土层总根长密度依次为样地Ⅱ<样地Ⅰ<样地Ⅲ<样地Ⅳ<样地Ⅴ,天然植被群落(Ⅰ~Ⅲ)低于人工补播群落(Ⅳ、Ⅴ)。对不同样地同一土层1~2 mm直径根系根长密度的方差分析表明,各样地0~10 cm土层细根根长密度存在显著差异(P<0.05),10~50 cm土层细根根长密度差异不显著(P>0.05)。

表2 不同类型沙地的植物群落根长密度、根质量密度、比根长和根体积比的垂直分布

图5 不同直径根系根长密度的垂直分布

样地Ⅰ、Ⅳ2~5 mm直径根系根长密度最大值均出现在中上层(10~30 cm)土壤,样地Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ根长密度最大值均出现在表层土壤;5种类型沙地5~10 mm直径根系根长密度最大值均出现在土壤上部(0~20 cm);0~50 cm土层总根长密度,2~5 mm直径根系依次为样地Ⅱ<样地Ⅰ<样地Ⅴ<样地Ⅳ<样地Ⅲ,5~10 mm直径根系依次为样地Ⅱ<样地Ⅴ<样地Ⅲ<样地Ⅰ<样地Ⅳ。由于2 mm以上根系即为粗根,而较粗根系在不同土层的分布规律与群落植被组成有极大关系,样地Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ分别生长有半灌木白沙蒿、油蒿、塔落岩黄芪和多年生草本沙打旺,它们共同的特点是主根粗壮发达深入地下、侧根繁多集中分布在中上部土层,而样地Ⅱ以一年生草本为主且根系细小,因此样地Ⅱ2~10 mm直径根系根长密度始终处于较低水平。

在垂直方向,随着土层深度的增加,不同径级根系根长密度均呈递减的趋势,根系主要集中在0~30 cm土层内。不同类型沙地直径d≤2 mm的细根占所有根系的比例很大,依次为样地Ⅱ(89.54%)>样地 Ⅴ(80.61%)>样地 Ⅰ(79.91%)>样地 Ⅳ(68.89%)>样地 Ⅲ(63.13%)。

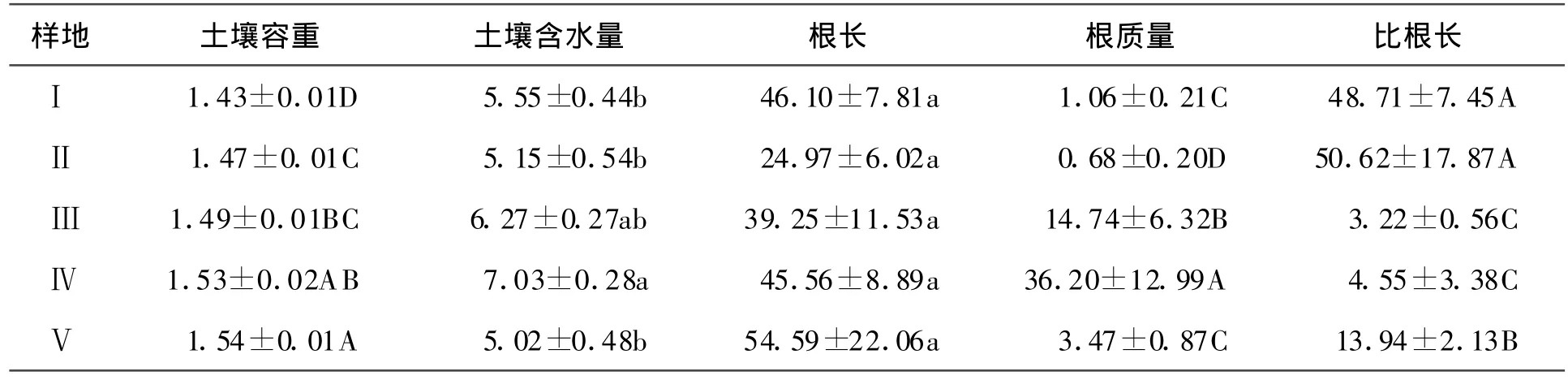

2.5 不同类型沙地的植物群落根系参数和土壤特性差异分析方差分析显示不同类型沙地土壤容重、土壤含水量、根质量、比根长均达到显著水平(表3),而根长差异不显著。但多重比较表明各样地之间根系参数和土壤因子差异各异,其中天然植被群落(Ⅰ~Ⅲ)土壤容重与人工补播群落(Ⅳ、Ⅴ)差异显著;灌木群落(Ⅲ、Ⅳ)土壤水分与草本群落(Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ)差异显著;样地Ⅰ、Ⅴ间根系质量无差异但与样地Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ差异显著,且样地Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ间差异也显著;灌木群落比根长与草本群落存在极显著差异,灌木群落间无差异,而草本群落中样地Ⅰ、Ⅱ与样地Ⅲ差异显著。草本群落空间竞争较小,其根系在各土层的分布较灌木群落均匀,草本植物以其众多的数量弥补了在长度上与灌木的差距,而各样地地下生物量上的差异主要和群落植被组成有关。

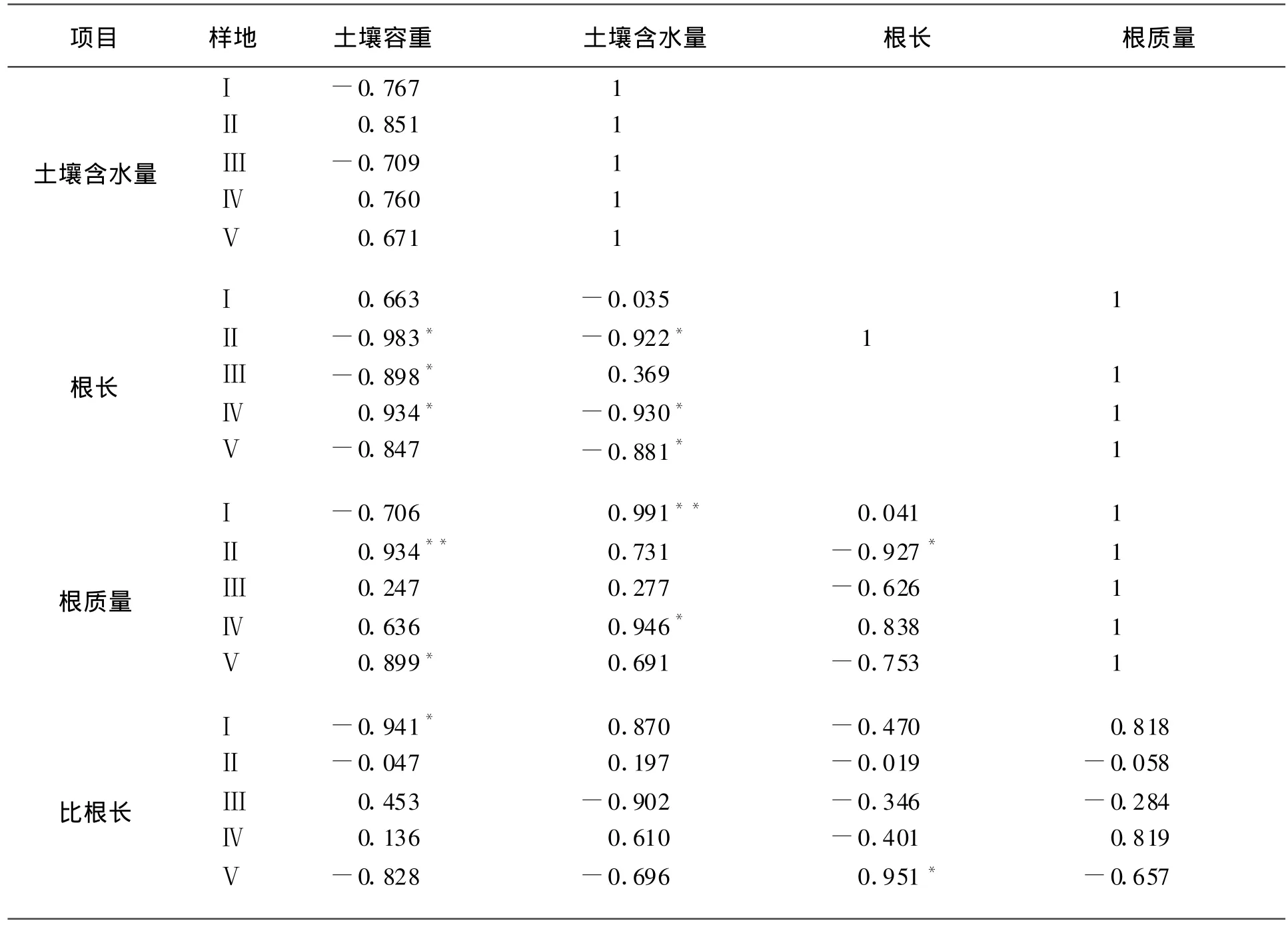

2.6 根系垂直分布与土壤特性的关系不同类型沙地植物群落的根系参数与土壤环境之间的关系各不相同(表4),除样地Ⅰ、Ⅲ根长与土壤含水量关系较弱以外,样地Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ根长与土壤含水量呈显著负相关,表明土壤水分对人工补播群落(Ⅳ、Ⅴ)植物和以一年生草本植物为主导的天然草本群落Ⅱ的根长具有较大的影响。样地Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ的根质量与土壤含水量关系较弱,而样地Ⅱ、Ⅴ根质量与土壤含水量分别呈极显著和显著正相关,说明一年及多年生草本植物在水分条件好时,充分利用水分同时固定有机质增加干物质的积累。灌木群落(Ⅲ、Ⅳ)及样地Ⅱ的根长与土壤容重呈显著相关,其中样地Ⅱ、Ⅲ为负相关而样地Ⅳ为正相关,另外,样地Ⅰ的比根长也与土壤容重呈显著负相关。可见土壤容重与土壤含水量均对沙地植被的根系垂直分布影响较大,但对不同类型沙地根系参数的影响存在差异。

不同类型沙地植物群落根系各参数中只有样地Ⅱ根长和根质量呈显著负相关,样地Ⅴ根长与比根长呈显著正相关,其余各指标之间无相关性。虽然不同类型沙地植物群落根系各参数之间相关性较弱,但与土壤特性关系依然密切,综合分析得知,土壤特性的变化与植被根系垂直分布的变化是相辅相成的,一方面,植被根系改造了其生存的土壤环境条件,另一方面,变化了的土壤环境条件反过来又影响植被根系的垂直分布,二者是相互作用、相互影响协同演替的,植被根系垂直分布的变化表现出了与土壤环境条件变化的一致性,是植被进一步适应环境条件的必然结果[18]。

表3 不同类型沙地的植物群落根系参数和土壤特性差异分析

表4 不同类型沙地土壤水分、容重与根长、根质量、比根长的相关性分析

3 讨论

草地根系的生长和周转是碳蓄积的主要过程之一,草地根系通过周转固定的碳与地上部分所固定的碳处于同一数量级上。草地地下生物量大部分分布于表层土壤中,随着深度的增加,数量急剧降低,通常为倒金字塔形,即由深到浅呈“T”形分布[19-20]。侯扶江等[21]也认为退耕地群落地下生物量及其变化在恢复进程中表现出向上层集中的趋势,即浅层化的垂直分布格局。本研究的5种类型沙地植物群落根系根长与生物量的垂直分布状况与前人研究结果一致。

流沙表层沙砾粗大,毛管作用弱,降水下渗快,抑制了土壤水分的蒸发,对下层土壤水分的涵养起到较好的保护作用,因而流动沙地内植物根长在土壤水分条件较好土层(10~40 cm)表现出与其他样地明显的差异。杨丽韫等[22]通过对不同演替阶段植物群落地下生物量比较中发现根系生物量随着恢复演替进行逐渐增加,但本研究结果却与前者不太一致。半固定沙地主要以一年生的草本植物为主,细根比例很大(87.69%),根系主要集中在0~20 cm土层,土壤含水量较流动沙地低,因此一方面其根系生物量和分布受到土壤水分的制约,另一方面植物群落中植被组成也决定了其根系生物量的大小。随着演替的进行,半灌木油蒿成为固定沙地上的优势建群种。詹科杰等[23]认为固定沙地上油蒿根系分布较浅,多分枝,主要集中在地表以下0~50 cm,并且根量随深度的增加呈指数形式递减。冯金朝等[24]认为油蒿在固定沙地上根系相对变浅,有利于油蒿充分利用土壤表层的水分,是油蒿比其他一些固沙植物(如柠条)更具适应性的表现。固定沙地表层(0~10 cm)土壤含水量较高,由于微生物结皮阻碍水分下渗以及根系对水分的消耗,到10~20 cm土层土壤含水量明显减少,因此固定沙地植物群落的根系也主要分布在土壤表层,到10~20 cm土层根系生物量显著减少,20 cm土层以下土壤含水量又回升,此时草本植物根系较少而更多的是油蒿分布在各层的根系。塔落岩黄芪是高大半灌木主根和地下根茎发达,样地内土壤含水量高,自然塔落岩黄芪样地在根系质量上占优势。沙打旺同样主根发达且样地内伴生有大量的一年生草本植物,因此群落根系主要分布在土壤表层,表层土壤根长和根长密度与其他4种类型沙地差异极显著。根系垂直分布的递减格局与土壤水分以及植物组成等因素有关,同时也与土壤养分状况分不开,因为大部分有机质和养分都储存于土壤表层,植物便发展主要根系于该层以尽量获得更多的资源以满足生长需要。

植物为了从土壤中获得生长发育所需水分和养分,植物必须维持一定的细根生物量[25],而植物群落水平的分布也倾向于达到这样一种分布,即能使其水分和养分的吸收效率最大化。细根的比根长和根长密度决定根系吸收养分和水分的能力,在反映根系生理生态功能方面可能比生物量更有意义[26]。本文对不同类型沙地植物群落不同直径根系根长密度对比分析表明,细根(d≤2 mm)的根长密度明显高于其他径级的根长密度,随着根系直径的增加,根长密度呈减小的趋势。在细根中,根长密度在直径为0~1 mm时大,而在直径为1~2 mm时较小,说明细根直径越小,根系长度越长,但是这部分根系在吸收水分和养分方面发挥着非常大的作用。同样,随着土层深度的增加,不同植物群落不同径级根系根长密度均呈递减的趋势,垂直分布特征明显。

根系通过改造土壤结构,质地,C、N含量,土壤水分、养分和pH值,以及通过根系分泌物和所有这些因素对微生物群落和土壤动物的综合效应来改造土壤环境,使得土壤的理化性状得到改善,为后继物种创造更好的环境条件。因此,深入研究不同类型沙地植物群落根系的垂直分布特征,对指导沙地植被恢复具有积极意义。

[1]翟明普.北京西山地区油松元宝枫混交林根系的研究[J].北京林学院学报,1982(1):1-11.

[2]马骥,王勋陵,赵松岭.西北地区骆驼蓬属根系的研究[J].干旱区研究,1996,13(3):60-64.

[3]巴吐宁I O,麦来·斯拉木.植物根系的生态可塑性[J].干旱区研究,1995,12(2):24-26.

[4]孙祥,于卓.白刺根系的研究[J].中国沙漠,1992,12(4):50-54.

[5]孙祥,于卓.沙冬青根系的研究[J].干旱区研究,1994,11(1):53-56.

[6]温远光.不同立地杉木人工林根系的研究[J].广西农学院学报,1986(1):70-82.

[7]陶国祥.秃杉根系的研究[J].贵州林业科技,2001,29(3):26-30.

[8]盛晋华,乔永祥,刘宏义,等.梭梭根系的研究[J].草地学报,2004,12(2):91-94.

[9]任安芝,高玉葆,王金龙.不同沙地生境下黄柳的根系分布和冠层结构特征[J].生态学报,2001,21(3):399-404.

[10]刘颖,邓丽琴.从根系特点分析辽西地区树种根系的抗旱性[J].沈阳农业大学学报,1992,9(2):171-176.

[11]黄刚,赵学勇,苏延桂.科尔沁沙地3种草本植物根系生长动态[J].植物生态学报,2007,31(6):1161-1167.

[12]任海,彭少麟.恢复生态学导论[M].北京:科学出版社,2001.

[13]王辉,孙栋元,刘丽霞,等.干旱荒漠区沙蒿种群根系生态特征研究[J].水土保持学报,2007,21(1):99-102.

[14]朱玉伟,陈启民,刘茂秀,等.古尔班通古特沙漠南缘沙丘水分的时空分布特征[J].草业科学,2008,25(12):6-11.

[15]杨小林,张希明,李义玲,等.塔克拉玛干沙漠腹地3种植物根系构型及其生境适应策略[J].植物生态学报,2008,32(6):1268-1276.

[16]胡建忠,郑佳丽,沈晶玉.退耕地人工植物群落根系生态位及其分布特征[J].生态学报,2005,25(3):481-490.

[17]王长庭,王启兰,景增春,等.不同放牧梯度下高寒小嵩草草甸植被根系和土壤理化特征的变化[J].草业学报,2008,17(7):9-15.

[18]韦兰英,上官周平.管图高原不同演替劫夺草地植被细根垂直分布特征与土壤环境的关系[J].生态学报,2006,26(11):3741-3748.

[19]张宏.毛乌素沙地禾草杂类草草地根系生物量动态及能量效率研究[J].中国沙漠,1999,19(2):151-155.

[20]朱宝文,周华坤,徐有绪,等.青海湖北岸草甸草原牧草生物量季节动态研究[J].草业科学,2008,25(12):62-66.

[21]Hou F J,Xiao J Y,Nan Z B.Eeo-restoration of abandoned farmland in the Loess Plateau[J].Chin J Appl Ecol,2002,13(8):923-929.

[22]杨丽韫,罗天祥,吴松涛.长白山原始阔叶红松林不同演替阶段地下生物量与 C、N储量的比较[J].应用生态学报,2005,16(7):1195-1199.

[23]詹科杰,王继和,马全林,等.沙蒿、油蒿空间构件及固沙机制研究[J].甘肃林业科技,2005,30(4):1-4.

[24]冯金朝,陈荷生.宁夏沙坡头地区人工固沙植被种间水分竞争的初步研究[J].生态学报,1994,14(3):260-265.

[25]Hendrick R L,Pregitzer K S.The demography of fine root in a northern hardwood forest[J].Ecology,1992,73:1094-1104.

[26]Robinson D,Hodge A H.Constraints on the form and function of root systems[J].Root Ecology,2003,168:1-31.