民众乐园的前世今生(二)——老汉口的印象地标

2010-07-11彭翔华

□彭翔华

我曾经的极乐园

早年间,外地人来武汉,有两个地方是一定要去的,一是长江大桥,二是民众乐园,这二者都是老武汉的名片,老武汉的骄傲。

谁家来了客人,请他逛民众乐园,又体面又受人欢迎,对于老武汉人来说,这就是待客的“一道好菜”。

对于我来说,民众乐园则是我儿时的乐园,是我另一个学堂,几多的快乐和梦幻曾在那里回荡,它为我赢得了许多孩子们的羡慕,它是我卑微心灵的神父。

在“一大二公”的体制下,所谓的“行业待遇”普遍流行,这好像是个不成文的潜规则,卖肉的可以弄点猪油渣吃,卖米的可以搞点粮食角子,营业员可以买点不要票的货。民众乐园没有别的东西,只有戏,于是,职工自不必说了,连家属们都可以随便进,任意出,看些不要钱的戏。

从有记忆开始,民众乐园就是我脑海里的定格,对于它的内部照顾政策,没有一个人像我这样,用得这么尽,这么足。

那时,学业负担不重,作业量很小,也不用整天担心输在起跑线上,我的课余时间基本上是在民众乐园里面度过的。那时,我的老伯父在民众乐园里做事。老伯父无子女,视我如己出,有时看戏看晚了,就在那里睡,第二天一早,要两个过早钱,夹着书包匆匆往六渡桥小学赶。

我像一只小老鼠,有时间就在民众乐园上上下下到处乱蹿;我又像一只小蜜蜂,在百花丛中飞着、舞着,自主地吮吸着各种营养花蜜。京汉楚、越豫评、采茶黄梅、木偶皮影,由我挑,任我选;戏不好,看电影;电影不好,听曲艺;曲艺不好,看杂技,还有象棋、电视、台球以及各种游艺、展览等。园子里有一个不小的阅览室,有杂志、报纸、画报,有跳棋、军棋、珠子棋,那也是我经常光顾的地方。

我的学识基础,有相当一部分是受教于传统戏剧的。应该感谢民众乐园,我常常怀着一颗感恩之心,忆想着她的启悟,醉情于她的乳香。我的眼界是她为我开阔的,我的求知欲是她为我拨动的,她给了我许多课堂外的知识,也给了我生活的信心和行旅的勇气。

民众乐园出入证

观众须知

每个人都拥有一本记忆的相册,人生说起来也很简单,有的就是几张照片外带几句解说。当繁华和喧嚣逼人颤抖时,当忧伤与孤独催人麻木时,舔舐童年夭折的梦幻,不是纠缠,而是冬眠的慰藉。徐志摩有康桥,鲁迅有百草园,史铁生有地坛,林海音有城南……我也有一片属于自己的心灵浮云——民众乐园。

土耳其有个诗人叫纳齐姆·希克梅,他说过一句话:人生有两件东西不会忘记,那就是母亲的面孔和城市的面孔。

我,尤其不会忘记民众乐园的面孔。

逛不完的民众乐园

对于民众乐园,老武汉人喜欢用一个“逛”字。“逛”,准确、传神,不少人到园子里来,并不是想看一出完整的戏剧,而是看热闹,看稀奇,东游游,西逛逛。

民众乐园是戏曲的博览会,五湖四海,乡音乡调,每天都有各省各地十余个剧种轮番亮相,京、汉、楚、越、豫、评、扬、淮、花鼓、黄梅、越调、京梆,还有曲艺节目,不胜枚举,精彩纷呈。买一张票,可看南北戏,可听东西音。虽来此演出的一般是些地县级剧团,但就剧种影响、就艺人演技而言,都是相当不错的。

我伯父在民众乐园卖过门票,据他说,园里最高一天卖过三万张票,星期天一般最少也在二万张以上,这还不算群众电影院和大舞台的。票价二角,一天纯收入达四千余元。四千余元是个什么概念,说个参照物就清楚了,那时人均月生活费是十元,一天的门票收入就够四百多人吃一个月。

每逢节假日,园子里加演日场,且不清场,购一次票,可以日场夜场连连看。常有举家而至者,携老扶幼,呼朋唤友,那份喜悦,那种激动,毫不亚于今天的出国旅游。没来之前,孩子们望啊、盼啊,听大人们一点一滴地说着、逗着;来的那天,一家人穿最新的褂子,穿最好的鞋子,如过年一般。中午那一餐,节省一点的,自己带饭带菜;潇洒一点的,就在园内买吃买喝,冷饮厅、露天茶座、小卖部,里面的服务,应有尽有。

园里有亭阁楼台,有假山鱼池,可供欣赏玩耍;有滑梯、秋千、木马之类的简易玩具,孩子可以玩个够;有乒乓活动室,有射击、投掷之类的游艺娱乐,大人可以一试身手;设有文化服务部,里面有新颖年画、风景图片、精美书签、京剧脸谱、歌曲照片以及各种小型的工艺美术制品,花色品种繁多,售价低廉,很受人欢迎。以及除此以外,还有一个颇具规模的少年儿童阅览室,里面备有杂志报刊、扑克跳棋、图书娃娃书,有时还举办一些展览。

哈哈镜可是当年的一大稀奇,别处不见,唯民众乐园有。哈哈镜放置在杂技厅二楼拐角处,经常看见一些人照来照去,看着镜中之人一会儿细长,一会儿粗矮,不成比例不成形,人们笑弯了腰。初来者,一定要看;看过者,还想再看,以至此处热闹不断,成为园内的一大景观,也被人们口口相传。

适合孩子们观看的戏剧也不少,像武汉歌舞剧院这样的大剧团,也曾在园内客演过儿童剧《小白兔》,我前后断断续续看了好几次。《小白兔》是根据苏联谢·米哈尔柯夫的小说《神气活现的小白兔》改编的,五十年代初,留苏戏剧专家孙维世把它带到了中国,它和同时代的《马兰花》一样,都是久演不衰的儿童经典名剧。

木偶、皮影,无生命的物件,有生命的灵性,这种人工创造的艺术神奇,自然牵引着孩子们的眼球,赢得孩子们的喜爱。武昌木偶艺术剧队、武汉红星皮影剧队等常年在此展现他们的绝技绝活。演出的剧目,有传统的《芙蓉仙子》、《哪吒闹海》、《聚宝盆》,也有现代的《双枪老太婆》、《舍身崖》、《强渡乌江》等。

若想观赏惊险刺激,有一流的杂技节目等着你,这里都是真功夫。杂技厅位于民众乐园正中,四周都有建筑物环绕它。原名“雍和厅”,也叫过“总理纪念堂”,在独立的新杂技厅修建以前,这里一直是武汉杂技团的主场。

从这里的杂技舞台上,走出过杂技表演艺术大师夏菊花,她从这里走向全国舞台、世界舞台。夏菊花的《柔术咬花》曾是中南局、湖北省、武汉市招待中外贵宾的必演节目,她的《顶碗》,曾在苏联莫斯科举行的第6届世界青年联欢节上荣获金奖。那时,武汉杂技团声名远扬,经常外出,在民众乐园演出的多是二队、学员队,尽管如此,节目仍是十分精彩,一到星期天,常常走廊上站的都是人。

剧目单上列有二十多个节目,每天轮换演出,有顶碗、椅子造型、车技、钢叉等,其中拿手好戏是“浪板飞人”,秋千把人荡到半空,上面有人倒立相接,又惊险又刺激。

我最喜欢看滑稽表演,滑稽就是小丑,他一上场我就特别兴奋;还有驯兽、猴子挑水、小狗识字、黑熊坐滑梯;还有魔术,一碗纸,加点开水一拌,就成了热干面,现场还能吃,真让人羡慕不已。

有年杂技团招学员,我差点报了名,家里的人阻止说,学杂技又苦又危险,还不一定学得出,他们一般都在孤儿院里招生,此说不知是否属实。

偶尔也有外地杂技团来此,我记得湖南郴州地区杂技团来过,因为不识“郴”字,问过老师,所以有印象。

1966年开始批“三家村”,杂技也革新,出现了所谓的革命杂技,有点像活报剧。黑帮人物从一个空纸壳里,拿出一本本“大毒草”;地下党钻进木箱,反动派打开一看,男人变成女人;还有朝鲜妇女顶着坛子和美军周旋;人民公社的炊事员在洗碗,洗着洗着顶着玩,莫名其妙又让人哭笑不得。这也算是时代误养的,现代人难以理解的畸形儿、怪胎。

儿童剧《小白兔》

儿童电影《红军桥》

1962年电视节目参观券

电影和游艺

汉口《戏剧新报》1950年4月8日上刊登的“民族歌剧院”广告

老民众乐园内景

电视的发明时间很早,走进普通百姓生活却很迟,在我国大概是八十年代以后。民众乐园在六十年代初便有了电视放映,这恐怕是武汉最早的娱乐电视传播了。限于设备条件,电视只在每星期的三、六、日开,每次两个半小时。所放内容我已毫无印象了,估计也没有什么特别的。当时想过,如果自家有这么一台东西,那简直就是神仙般的日子了。

民众乐园自开办后便在一楼设放映厅兼映电影,是武汉市较早的放映点,那时人们把电影叫西洋活动影戏或电光影戏。六十年代,看电影是一大享受,一个民众乐园,有四个地方放电影。

群众电影院最气派,其所在地最早是个溜冰场,后来兴修单立剧场名“新舞台”,1950年改名为群众剧院,演戏兼放电影,1959年重建后更名为群众电影院。这是个设备条件领先的专业影院,经常放最新影片,但在此看电影需另行购票,对号入座,一般人不得入内。

杂技厅后面的露天电影就差多了,片子老还不说,座位是临时摆放的,去晚了,就只好垫张报纸坐在地上了。四楼的平台上,在不太冷的季节里也放些电影,夏天最适宜,四处空旷,凉风习习,边看电影还可登高欣赏汉口的夜景,不受拘束,一些热恋中的男女青年尤其钟爱。

园内还有舞厅、象棋讲座比赛、新奇彩灯、施放烟火、猜谜射虎、龙灯高跷等游艺与活动。总之,说也说不尽,道也道不完。

旧时的新市场,为了吸引人,有过许多怪诞、奇幻、甚至涉黄的东西,比如蜘蛛人、侏儒、热气球、弹子姑娘等,解放后一扫而光了。然而,传统的思维定势并未完全结束,现有的一切,就是要让每个人高兴而来,满意而归,来了还想来,民众乐园仍保持着独特而固有的魅力。

左逛右逛,逛不尽的民众乐园,在这里,人们似乎都能找到属于自己的那一份快乐。

大京班和小京班

常年在民众乐园演出的京剧团有两个,大京班和小京班,实际上,这种称呼只是援引旧例,并不十分准确。

中国戏曲的男女分班由来已久,老辈的武汉人把京剧男班叫做大京班,把京剧女班叫做小京班,也叫坤班。“大和小”,更多意义是性别区分,并不单指形制规模。

大京班的前身是周信芳任总团长的中南京剧工作团,那时的武汉京剧正处在巅峰时期,梅兰芳大师把“北京、上海、武汉”并称为中国京剧“三鼎甲”。1952年中南军政委员会撤销,剧团归属武汉市文化局,遂改名为武汉市京剧团。虽然早已男女同台共演,因为有小京班在,人们还是习惯叫它大京班,以示区别。

“大舞台”是大京班的主要演出场所,国内京剧界的名宿魁首大多在此献过艺。1949年7月,武汉解放不久,军管会就接管了民众乐园,大舞台改名“民族歌剧院”,1950年改称“中南京剧院”,1952年改为“武汉京剧院”。但不管是外部的人,还是内部的人,仍然叫它大舞台,这名头响亮。1980年重修后,更名江夏剧院。

当年的大舞台,档次是很高的。它处在民众乐园的后半部分,和群众电影院(新舞台)、杂技场(雍和厅)鼎足而立,中间有大块空地,外观典雅豪贵。我至今清楚地记得,进门之前,须上八九级台阶,大门两侧各有一只浮雕金凤,凤凰的造型极为生动,羽翅飘逸,凤喙朝上,是否寓意“凤鸣九天”,就不知道了。

剧场里面穹弧圆顶,音响效果特佳,坐在哪个点上,都能听得清楚分明。观众席像把优雅的折扇,有二千多个座位,全是单人座椅。楼下分为“特座、正厢、偏厢”,楼上分为“花楼、楼座”,区位不同,价钱不一,但都远高于民众乐园二角的通票。如遇名角献艺,票价还要上浮,比如1962年8月,张君秋的主戏,最高票价为1元8角,个人限购2张,还不售团体票。

大舞台的日常管理,虽然都是民众乐园的工勤人员,但即便是园内职工也是不得随便进去的。

我一小就喜欢传统戏剧,虽听不懂戏词,看不明剧情,但红进绿出,唱念做打,锣鼓丝弦,文场武场,都让我有种莫名的兴奋。

最喜欢的还是大京班的“猴戏”。有“南猴王”之称郭玉琨是我儿时偶像,他演的猴王机敏诙谐,神采奕奕,猴姿夹杂人态,活泼掺伴灵顽,最绝的是舞金箍棒,耍起来就像飞旋的花伞,有人把它比作“棍花”,还有人说连水都泼不进去。猴戏的剧目也多,什么《水帘洞》、《闹天宫》、《火焰山》、《真假美猴王》,一听戏名我就热血沸腾,可那时“大舞台”,就是眼前的南天门,要想进去,如上青天。

有回上演《五百年后孙悟空》,把我急得心里发痒发躁。大舞台右侧有道木楼梯,供散场时楼上的观众临时之用,站在半道,从窗户中可以窥见一小块舞台,听得到场内的喧闹。实在憋不住,我就踮着脚在那里斜着朝里看,看几眼,歇一歇,聊以解馋。

在大舞台的门口“候”了几天,终于找了个机会闪了进去,守门的伯伯叫黄喜云,估计她可怜我,发了个善心,装了个马虎。我进去一扫,运气真好,居然有空位。坐下来时,吓得大气不敢出,直将舞台盯着瞧。渐渐地,我仿佛晃悠悠地飘入仙境,全然忘却潜在的危险和随时的不幸。

前面的唐王送玄奘的场面没赶上,幸喜后面的“收四徒”一个没拉下。猎户打虎救唐僧,唐僧五行山放悟空,舞台上轰地一响,山石布景炸开,一团烟雾骤起,腾地一下,猴儿已然飞上了天空。大京班的“机关布景”那可是有名的神奇,老伯父常以连台本戏《封神榜》为例,说那里面灯光烟火频频,特技变幻重重,令人眼花缭乱,我神往已久,这天总算看到了一小点“尖板眼”。

我第一次知道,在大舞台看戏还有个规矩,叫中场休息,人们看累了,伸伸胳膊动动腿,上上厕所喝喝水,放松一下。在民众乐园的其他剧场无此一说,那里不对号,位子都是“抢”来的。休息时,我脑袋朝下,趴在那里一动不动,生怕别人看出我没有买票。

须生谈得最多的是关正明,他也是天王级的人物,大京班的台柱子。关正明学过谭余,喜欢钻研音韵,自成一格。听老伯父说,在排练样板戏时,他犟得很,非要按自创的新腔来演唱,结果在文革中,被扣上了“破坏样板戏”的帽子,让人给整惨了。不过,老伯父似乎不大推崇他的唱腔,说他喜欢“咬腔咬调”,一个音在口里转来转去,“紧裹”,有点卖弄。当年我是不懂,现在细细品听关正明的《劝千岁杀字休出口》,里面每个字都唱得很实,很讲究喷口,但确实有点拖泥带水,不及马连良先生的舒展流畅。

还有旦角“一苹(杨菊苹)三华(陈瑶华、李蔷华、王婉华)”,架子花面张宏奎,名丑高世泰,小生高维廉、老生于宗琨等等,总之,当年的大京班名角如云,流派纷呈,璀璨如玉,灼灼其华。

就连跑龙套的也不一般。有个小哑巴,聪明活泼,跟斗翻得辘辘转,他比我大不了多少,我们还在一起玩过,奇怪的是,他耳朵听不见,不知是如何踩准锣鼓点子的。

郭玉琨演京剧《孙悟空》

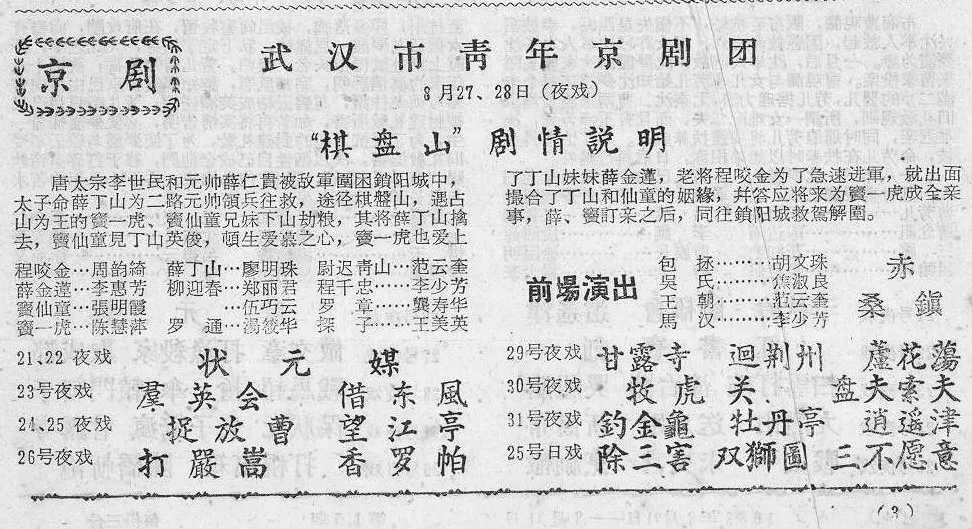

小京班节目单

关正明

作为全国一流剧团,大京班的编创队伍十分齐整,拿手好戏层出不穷。除了根据传统剧目整理改编而成的本头戏以外,还有许多新编的历史剧目,如《武则天》、《蔡文姬》、《烈山崖》、《闯潼关》等。编演的现代题材剧目也多,先后演出过《春姑拾斧》、《柯山红日》、《惊雷》、《红嫂》等,其中,影响最大的是《豹子湾战斗》。

《豹子湾战斗》是根据同名话剧改编的,我有幸看过,是不用掏钱的内部观摩票,伯父想办法弄来的,这让我也曾光明正大地迈进“大舞台”。

高百岁演一个陕北老大爷,露脸便是“碰头彩”。“碰头彩”一般有两种情况,一是尊重名角,礼节性的“叫好”,二是出手不凡,激赏性的“叫好”,那天可以说是二者兼而有之。伴着“急急风”的锣鼓点子,一个普通的圆场,他居然走得舞台轰轰作响,那正宗麒派唱腔声声灌耳,余音回荡,略带沙哑却更显阳刚硬朗。到底是角儿,那神情、做派、韵味,不一样就是不一样。

和大京班相比,小京班就平淡得多,但并不简单。

京剧的坤角专班大约产生于清同光年间,上海应该是发祥地。过去女演员受歧视,进不了大班,坤班演的戏被称为“髦儿戏”,这多少带点蔑视。

唱戏,没有过人的真本事,是难以在大武汉立足的,敢来此闯码头的女伶戏班,要么仗有背景靠山,要么就是大牌翘楚。

在武汉,“髦儿戏”创造过骄人的业绩,比如孟小冬就曾在汉口连唱三个月不熄火,红得发紫;花脸云中雷,名副其实的声震如雷,传说她在老圃唱戏,四官殿都听得见。总之,坤班技艺扮派,样样不让须眉,且有亲和力,少有摆谱,因而大受三镇戏迷、玩家和达贵们的追捧,其票房和影响曾一度有超越男班之势,无怪时人惊呼“阴盛阳衰”。

上海等地的坤伶专班逐渐退出了舞台,武汉水土养人,直到解放初,一个名叫银都的“髦儿戏班”还活着。1954年,一色坤角的京剧团成立了,演员人均年龄不足20岁,大名“武汉青年京剧团”,但人们仍然叫它“小京班”。

坤班制式的存留,在全国京剧界仅此一家,也只有武汉,还有大京班、小京班的说法。

除了不多的时间到外省和武汉其他剧场巡回演出外,小京班基本上是在自己的主场活动,民众乐园二楼靠中山大道一侧,紧挨塔楼处就是她们的大本营,在我记忆中,好像一直没有挪过窝。

女须生、女花脸和男旦一样,在程式化的舞台语汇中,将双性同体的心灵感悟告知予人,这种置换,延续着京剧的某些传统和定势,夹带着对社会对生活的思辨和认识,抑或还有并非刻意为之的人生实验。

民众乐园“戏报”,几乎每期都有小京班的剧目公告,在1963年8月21日到31日的十天之内,上演的剧目高达二十余个,有折子、有全本,而且大多是京剧的看家戏、重头戏,如《状元媒》、《除三害》、《借东风》等,由此可以窥见其实力的确不凡。

小京班以自身的才华魅力,别具一格的风格,争取了一批粉丝,赢得了一席之地。在迎接鲜花和掌声的同时,她们也经受着生活的磨练和时代的摆布。

传统的做工戏,唱工戏,可以尽得精髓,淋漓尽致,若论武戏则明显不足。虽然坤角也有过武生名宿,但人数有限,整体实力大打折扣,女人毕竟缺乏阳刚之气和男性的爆发力。小京班的武戏很少,即便有,也无法和大京班相比,老道的戏迷,一看就知道哪个场面火候不到,哪些地方掐头去尾。

从六十年代开始,团里招进了一些青年男演员,他们主要跑龙套,挑不了大梁。后来有所发展,小青年们也陆续演了些《三岔口》、《十字坡》、《挡马》之类的精短武戏。

坤角演帝王将相,有人探路在前,亦有一套受人首肯的表演程式,应该是轻车熟路;坤角演现代人物,尤其是塑造“高大全”的英雄人物,则面临着前所未有的压力和挑战。

女扮男装,姑且不言“神似”,仅就“形似”而言,便雄关难越。传统戏,扮相已然程式化,无人见过真正的古人,也就无所谓像与不像;现代戏,台上台下一个样,稍有不像,就会让人感觉十分别扭。

小京班试图创造一个全新的“女演男”,没有同行者,没有现成的经验,一切靠自己,道路充满了艰难曲折。

那时女人不时兴留短发,更无人敢剃光头。一头厚发紧紧裹在头套里面,粘胶贴在脸上,冬天稍好一些,夏天简直就是火烧油煎,那滋味一定很难受。我有时蹿到后台,看她们卸妆休息,头套一取,即使是寒冬腊月,灯光下也清晰可见腾腾热气。

在生存和发展面前,别无选择,小京班只能无奈转身,只得努力求索。那些年,和其他剧团一样,她们成功改编、移植、上演了许多现代剧目,如《江姐》、《党的女儿》、《红管家》、《沙家浜》等,得到了观众的承认,也维系着剧团的完整。

文革一开始,似这样“女扮男”即刻被人安上了“丑化英雄人物”等诸多罪名,小京班被断了后路,判了死刑,完全没戏了。

民众乐园停业了,其他剧团哪里来的哪里去,只有大京班和小京班无处可走,它们的本场就在这里。

和当时许多文艺团体一样,小京班很快便陷入了内部的是非纠缠和残酷的派性斗争之中。记得那些时,在园子里,总会听到二楼传出的争辩声、吵闹声,过去好端端的人,现在都似乌眼鸡。有人被打成“黑线人物”,有人惨遭无端的迫害,有人在武斗中被打折了双腿……

1970年元月,在冬日的萧瑟中,这个最后的京剧坤班彻底结束了历史使命,编制撤销了,剧团散摊了,部分演员下放到武昌县,和县楚剧团合并组建新的武昌县京剧团。

她们时年多是四十岁左右,在一个令女人惆怅和感慨的年段里,离乡别亲,重觅生路,凄风苦雨可想而知。粉墨春秋,舞台波澜,谁说人生不是戏?

和大京班相比,小京班没有什么大腕名角,没有什么卓文华章,然而,即便她是一颗流星,我们也不该忘却这颗民族艺术流星的瞬间光华。

从“戏报”说那几年

就大型综合性娱乐场所地位而论,武汉的民众乐园于海内,仅屈居上海大世界之后,而稳获“榜眼”之尊。没有民众乐园,老武汉的戏曲舞台会失去一半的精彩。

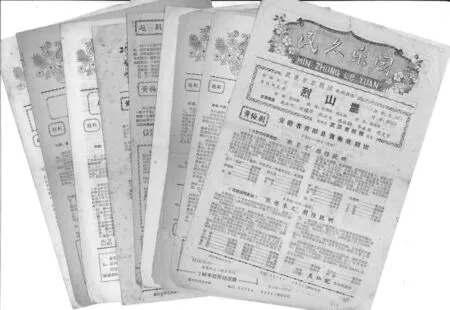

民众乐园向有自行印制“戏报”的传统,最早印行的叫《游乐场戏报》,创刊于1919年7月14日,后又有《血花世界日报》、《血花旬刊》、《新市场》、《民众乐园游艺日刊》等相继面世。

解放后的“戏报”冠名为“民众乐园”,主要刊登园内各剧种、曲艺、电影以及其他娱乐服务项目的相关信息,有演出广告、戏剧资料、评论文章等,十天一期,每期4版,没有流水号,偶尔印有期号,每份售价3分。

我收藏了一些民众乐园的“戏报”,大多是六十年代初至文革前那段时间的,那时,我正在读小学。这些四十多年前的旧物,泛黄发脆,它常让我想起民众乐园的那几年。

五十年代,戏剧界实施的是“改戏、改人、改制”的三改政策。“三改”在整合整顿、铲腐创新的同时,也极大地禁锢了艺人艺员、戏剧艺术和运行机制的发展,政治统领一切,更是让人提心吊胆,举步维慎。

六十年代初期,出了个政策叫“三并举”,即“大力发展现代剧目,积极整理、改编、上演优秀的传统剧目,创作新的历史剧目”,简而言之,就是“老戏、新戏、新编古装戏”三者都让唱,三者一起上。

“三并举”使“以现代戏为纲”的口号得到了部分纠正,使“大跃进”式的戏剧革命得到了一定遏制,也使民众乐园迎来了前所未有的兴旺和繁荣。

六十年代的前几年,传统戏的演出占有较大比例。

1963年8月1日至8月10日,这十天,通山县汉剧团上演的剧目除了《三里湾》是现代戏以外,其余全是传统戏,亦不乏“兴汉图”、“打花鼓”、“古城会”等经久不衰的汉剧本家戏。1963年8月21日至8月31日,这十一天,武汉青年京剧团上演的则全是“状元媒”、“除三害”、“钓金龟”之类经过整理改编的传统戏。

其时,上面号召历史学家和剧作家编写历史题材的戏剧,新编历史剧已成风气,比如武汉京剧团由周夯、王可编剧,于宗琨导演,高盛林主演的大型古典剧《闯潼关》就很有名气,还有《崖山烈》、《蔡文姬》、《关汉卿》、《海瑞上疏》等,一些地方剧种也跟着移植、改编了此类剧目。

新编剧在编创上有很大限制和禁忌,并不自由,最重要的是要运用历史唯物主义评价历史人物、历史事件,要用阶级斗争理论诠释时代背景、塑造舞台形象,这是一种有别于传统的全方位刷新。

渐渐地,现代剧目的风起云涌,改变和统领着人们的思维和视角,也标志着一个刻骨铭心的时代来临。

从1964年开始,现代戏便成了民众乐园大小舞台的主流,这与“风雨欲来风满楼”的政治形势是息息相关的。那时流行这样一个逻辑,只有演工农兵,只有表现英雄人物的“高大全”,才叫为工农兵服务,只有表现现代生活,才能为社会主义建设服务,否则,就是为地主资产阶级的老爷太太、少爷小姐们效劳。

在武汉青年京剧团1965年4月11日至4月20日的戏码单上,已经全然不见传统戏的身影了,展现的都是现代剧目,有“江姐”、“党的女儿”、“红管家”等。

当时的现代戏充满了火药味,从头到尾全是斗争,革命斗争、阶级斗争、路线斗争,至始至终不带一丝温情和半点客气。舞台上的五彩斑斓、华美瑰丽不见了,台上台下,穿一样的衣服,说一样的话。

现代戏叫过“时装戏”或“时事戏”,也叫“新戏”,在20世纪初就崭露头角,到“样板戏”时,处在一个吓人的阶段。

中国传统戏剧是平民化的艺术,绝大多数剧目通俗易懂,教化性强,缺乏深刻的意蕴和诗化的思考,主题思想千篇一律,表演的程式化和人物的脸谱化占据舞台,忠奸善恶一目了然。当年的现代戏,只是从另外一个角度,将这些特征演绎得登峰造极,淋漓尽致。

民众乐园老戏报《民众乐园游艺日刊》)

相比而言,我更喜欢看“新戏”,原因就是简单,好懂,正面人物和反面人物,先进人物和落后人物,脸上都有标签,好与坏、美与丑、善与恶,一看便知。

表现解放前的内容,主要两大类,一类是对革命斗争和英雄人物的歌颂,如《江姐》、《万水千山》、《野火春风斗古城》等,另一类以阶级斗争为主线,揭露“帝官封、资产阶级”的罪大恶极,如《三世仇》、《六号门》等。扬剧《杨立贝》,其说明书上写道:“一张黄榜三告状,两种制度分阴阳,旧社会是活地狱,新社会人间天堂。”

表现解放后的内容,有对“社会主义革命和社会主义建设成就”的大力歌颂,有对“新时代涌现出来的好人好事”的热情赞扬,有对暗藏的“阶级敌人、特务、坏分子”的揭露和斗争,有对那些“落后分子”的批评教育。剧目很多,大戏小戏都有,如《丰收之后》、《箭杆河边》、《审椅子》、《朝阳沟》、《太阳出山》等。

现代戏《夺印》,很多剧种都有过移植改编,还拍成同名电影。据介绍,它是根据1960年11月《人民日报》发表的一篇通讯《老贺到了小耿家》改编的,反映的是苏北里下河地区某人民公社内所发生的一场“阶级斗争”,剧情始终贯穿着“阶级斗争”的内容,戏剧矛盾紧紧围绕着“领导权”的问题,所以剧名为《夺印》。这是典型的紧跟形势的“新闻戏”。

小京班当年演的《千万不要忘记》,我还有印象。大幕一开,一个半老徐娘,在烟雾腾腾中,品尝着各种牌子的香烟,还有148元一件的制服,比真人还大的结婚照,打野鸭子等,这都是剧中的“资产阶级生活”,这都是争夺下一代的没有枪声炮声的阶级斗争。文革中,我在小京班门口看见一张大字报,批这场戏。毛主席讲的是“千万不要忘记阶级斗争”,而戏名是“千万不要忘记”,编剧有意去掉“阶级斗争”这四个字,“狼子野心,何其毒也!”如此一说,真让人哭笑不得,百口莫辩。

民众乐园老戏报《新市场日报》

主题先行,英雄战胜敌人、先进战胜落后,这是“现代戏”构筑戏剧性的唯一元素。

或许是图其“新鲜”,喜其“通俗”,起始,人们对潮涌般的新戏,多数并不是特别反感,有些剧目还大受欢迎。

楚剧《江姐》的唱段“红岩上,红梅开”,曾像流行歌曲一样,在武汉的大街小巷传唱。武汉楚剧团的《三世仇》也曾轰动一时,深入人心,关啸彬、姜翠兰的一哭一唱,赚足了眼泪,十分煽情。在民众乐园,我亲眼看见,《三世仇》演到最后,台下一片激愤,一些人一边喊打,一边把香烟盒子、汽水瓶盖子砸向台上的“老地主”。人们的激情是很容易调动起来的,尤其是那些善良的人们。

一些活泼有趣的小戏也频频出现在舞台上,如汉剧《借牛》、楚剧《双教子》、湖南花鼓戏《补锅》、高安采茶戏《小保管上任》、越剧《送肥记》、黄梅戏《怎么谈不拢》等,风行一时。

汉阳区楚剧团演出的《角把两角钱》最有意思,主题是勤俭节约。一家条件好,不注意节约,生活奢侈;另一家条件差,很节俭,日子反而过得顺,不吵嘴。其实,所谓“奢侈”,也就是过个早用了一块钱,吃了一盘豆皮两盘烧麦,买调料只买“鲜汁”不买“酱油”,学生春游时“吃冰棒、喝汽水”。舞台演出则完全生活化,演员吃着油条上场,推着自行车卖酱油,这于传统戏是不可想象的。

从“戏报”中,我们还可以窥见到红极一时的“样板戏”的前世模样,如《沙家浜》之《芦荡火种》、《红灯记》之《自有后来人》、《红色娘子军》之《琼花》等。这几部戏经江青染指后,便成为样板,原创者被打成了“反革命”,江青却成了“文艺革命的旗手”。

问春何苦匆匆?带风伴雨如驰骤。

当年的现代戏绝大多数为粗制滥造的,口号式的、标签式的剧目,早已遭人唾弃。大浪淘沙,时间最能证明一切。

娱乐人和教育人

民众乐园的曲艺场,也是我经常进出的地方,那里的节目,短小精悍,幽默滑稽,很对我的口味。

来民众乐园演出的剧团坐的是流水席,演个几个月就走人,换下一拨,只有大京班、小京班、杂技团和曲艺团不同,它们属于留鸟,常年都在园内。

收藏的民众乐园戏报

上演的传统剧目

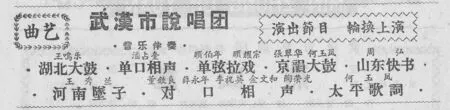

曲艺团和园里的关系更不一般,武汉市说唱团的前生就叫民众乐园曲艺组,归民众乐园领导,1953年9月组建武汉市曲艺队,直到1959年才划出直属市文化局领导,1961年迁至清芬路,后正式成立武汉市说唱团。曲艺的演出剧场一直在三楼,另外,塔楼里还辟有专门的书场。

毫不夸张地说,民众乐园在滋养、促进地方曲艺艺术发展方面功不可没。

曲艺是说唱艺术,很杂,包括说、学、逗、唱、耍、变、练、弹等百戏杂耍,过去没有统一的名字,解放以后,才把它们统一归在了曲艺麾下。

说不准它的历史有多久,它根植于民间,受到民众欢迎,却一直难登大雅之堂,有人甚至讥讽其为“叫花子艺术”。

老武汉,旧的曲艺演出形式很杂。

武汉京剧团《烈山崖》

群艺馆

最低级的叫“拍门”,走街串巷,逐户沿门,叫唱一家,讨得几文。其次叫“摆场”,北京人叫“撂地”,划个圈子一围,开始表演。过去的老黄鹤楼空地、四官殿火场、鹦鹉洲头、大智门的渣滓堆、江边河滩等,都是这些民间艺人的集中之地。再就是遍布武汉三镇的茶馆、酒肆、书场,这相对比较固定,且无风雨之忧。

能够进戏楼,剧场自然是最高级的了,那里保障性大,又规范又规矩。虽然早年间的汉口楼外楼、老圃等娱乐场所也有曲艺演出,但唯有民众乐园一直坚持到最后,为时最长。

摆场子卖艺的钱是靠“打”来的。观众的流动性大,有的纯粹看热闹,看完了就走,表演者无奈,要生存,就只能演一段儿收一回钱。拿个笆箩,“有钱的帮个钱场,无钱的帮个人场”,一边说好话,一边点头作揖,祈求观众赏点饭钱,钱“打”得差不多了,再往下演。

留住人首先要吸引人,靠什么?靠绝活,靠一招鲜,靠真本事,内容方面则尽量要迎合观众的口味,噱头多一点,笑料重一点,甚至加点色素来点黄等。在娱乐和教化之间,很明显,旧时的曲艺是把娱乐摆在重中之重的,至于什么“忠孝节义、良善诚信”之类的说教,是顺便带出来的。

老艺人自谋自生,自主营业,什么赚钱就演什么,在五六十年代的舞台上这就不行了,那时强调思想政治,净化表演内容,突出为工农兵服务,文艺教育功能摆在了首位,娱乐功能则次而又次,演什么不演什么不由演员、市场说了算,弄不好要挨斗挨批。

观众看戏看节目,只想娱乐一下,放松一下,没有多少人是抱着受教育的目的进来的。在政策和观众之间,演员们努力寻找着结合点,这做起来实在不容易。

曲艺演员的特点是多才多艺,他们通常能够自编、自导、自演,从民众乐园的曲艺节目中,也能体会到他们的探索努力和相应的舞台变化。

王鸣乐是湖北大鼓的名家,他唱过一个叫《打喷嚏》的小节目。有个收荒货的,打了一个喷嚏,就说家里老婆在想他,另一个很羡慕,回家责怪老婆不贤惠,不想他。老婆无奈,知其有个喜欢用袖子揩鼻涕的习惯,就在他袖子上抹了些胡椒,让他一路喷嚏不停,差点从桥上掉了下去,全场哈哈大乐。后来我才知道,这是个老笑话,《笑林广记》上面就有。一个传统小段,逗大家乐一乐,谈不上什么教育。

我还听王鸣乐唱过《一车高粱米》,这是根据同名山东快书改编的,讲的是朝鲜战场的故事,志愿军驾驶员舍弃一车高粱米,将一车敌人开了回来。最后一句我还记得:“一车高粱米换了一车苕东西”,鼓槌“嘣嘣”两下,云板一放,节目结束。敌人愚蠢,我们聪明,这就有鲜明的阶级立场了。

老武汉人把单口相声叫作“打滑稽”,搞笑是相声的灵魂,听相声就是寻开心。一段相声,垫话儿太长,或者包袱皮儿太厚,上台半天不见人笑,这台子就算砸了。

如何让人们在笑声中受教育,夏雨田先生作出了很大努力。他瘦瘦长长的,我听过他讲“计划生育”的段子,说自己的孩子多,受苦受累,骨瘦如柴,洗澡的时候,把身上的排骨当搓板,一举两得,边说边做,加上一本正经的表情,全场不乐都不行。

夏雨田还创作了《女队长》,宣传点是当年的热门:大公无私。说“女队长”挪用“公”款,把家中买收音机的钱贴出去给队里买抽水机,“哗啦啦,丰收啦;哗啦啦,一百八,两人的钱,一人当家”,说女队长的丈夫叫“干子”,不叫“豆腐”,还引出了一段忆苦思甜。

时年武汉相声队伍,人才济济,在南方可谓是首屈一指,既有王树田、康立本、陈松林这样的大家,也有董铁良、薛永年、夏雨田、胡必达这样的新秀。董铁良出身于梨园世家,1949年随祖父董俊峰,父亲董少英定居武汉,他师从康立本,擅长贯口活、子母哏等。另外还有比较罕见的女相声演员,名叫李祝英,艺术功底扎实,表演大方得体,在台上也很受人欢迎。

最受人敬仰的是潘占奎先生,他的单口相声一直是压台节目。

潘先生患有类风湿关节炎,脚不大方便,好几次晚上演出开始很久了,我才看见他拄着拐杖,穿着长衫,缓缓从民众乐园的边门走进来。人们看不到他上台下台,大幕一开,老先生已端坐台中,掌声响过,徐徐开讲;演出结束时,双拳一抱,用纯正的汉腔言道:“节目到此结束,祝观众们晚安”,大幕闭合。

潘先生有“南方笑话公司经理”的雅称,有“马路笑匠”的戏称。论“讲”论“逗”,风格近似于马三立、刘宝瑞;论“学”论“唱”,则与侯宝林有一比。什么“整冠捋髯”、“抖袖端袍”,无一不精;什么“京汉楚评”、“男腔女调”,无一不神。可惜讲的是方言,受地域、观众范围等诸多因素所钳,其成就和影响远不及“侯、马、刘”。

他改编创作的段子有一百多个,一段小笑话,一个小场景,一群小人物,活灵活现,引人入胜。我喜欢听他讲“孔夫子、苏东坡”,讲“缺把子姑娘、苕儿子”,讲“除四害、不识字的苦”等。

潘先生的新剧目《追车》,是个应时之作,新旧对比,歌颂新社会新风尚。主人公是个胖子,爱骑自行车,旧社会买辆车被人生生地抢跑了。解放后,又买了辆车,一天,又被人骑走了,原来是场误会。胖子抱着西瓜追车,马路上追成一条线。尽管潘先生表演十分卖力,但比起他的一些老段子,舞台效果差多了。

湖北是曲艺大省,单是以湖北命名的曲种就有“大鼓、渔鼓、道情、小曲、评书”等,在民众乐园演出曲目很丰富,不管是武汉说唱团,还是武昌区曲艺队,每天在舞台上亮相的都多达十余种,还经常轮换。

为了丰富曲种,艺人们不懈努力。武汉说唱团曾推出过新款的“方言对口相声”,用武汉话表演,后来夭折了,据说“方言”本来是相声的一种表演手段,方言相声,却被人批为不伦不类。

1958年有个全国曲艺会演,湖北小曲、湖北渔鼓都是那年经过改造完善而始定名的。大概是1965年,有一段湖北渔鼓,叫《大刀风云》,讲的是周红泉忘本回头之事,男女对唱,开始几句通俗流畅,印象蛮深的:

河边磨刀沙沙沙,

惊动那鸭子嘎嘎嘎,

周红泉忘本回头好好好,

社员们笑声哈哈哈。

掌声叭叭叭,

欢迎他他他,

你看他站在台上说不出话,

眼泪唰唰唰……

湖北道情,是周维、邹远宏等人在借鉴诸多民间演唱的基础上,创立的新曲种,曾经在荆楚城乡风行一时。小时候,听过一段湖北道情叫《道士怕鬼》,前面一段还记得:“有个道士他姓陈,名字叫做陈不仁,家住汉阳陈家村,赶鬼念经最有名……”

“文化大革命”中,湖北道情仍受欢迎,武汉许多业余宣传队争相编演。有段讽刺“百万雄师”的派性段子曾在江城流传:“有个老几受蒙蔽,名字叫做老倒霉,从前参加了联合会,七变八变变成了黑乌龟……”

武汉说唱团演出节目单

曲艺节目

长短皆宜的湖北评书也不断出新,它叙事性强,扣人心弦;它地方味浓,亦庄亦谐。说唱团团长李少霆是评书名家,何祚欢是后起之秀,自不必说,还有新艺评书队,沈邦寿《智闯鄱阳》、王启高的《江姐上船》、熊克武的《战斗在敌人心脏》都反响甚佳。

顾伯年、顾耀宗独门绝活“单弦拉戏”,别具一格,经久不衰。外埠曲种,如张翠华的京韵大鼓、何玉凤的太平歌词、王秀兰的河南坠子、周弘的山东快书等,都是令人难以忘怀的精品。

另外,还有一件令人哭笑不得的事,1970年7月武汉说唱团曾莫名其妙地并入武汉市杂技团,称为“说唱连”,颇有点拉郎配的意思,直到1972年5月才恢复原团建制。