抗战时期的延安电影团

2010-06-25晓何

晓何

在抗日战争初期,一些左翼电影精英从国统区大城市奔赴陕甘宁边区,成为最早的延安电影人。以他们为核心,中共中央于1938年成立了八路军总政治部电影团 (习称延安电影团)。延安电影团以简陋的设备记录了中国共产党和人民群众艰苦奋斗的生活、战斗场景,留下了珍贵的影像资料。

荷兰著名导演伊文思赠送给八路军一台摄影机和2000英尺胶片

周恩来是筹建延安电影团第一人。延安电影团的创建,浸透了周恩来的心血。

1937年8月,日军进攻上海。上海的电影业在战火的威胁下全部歇业,大批进步电影从业人员纷纷离开上海。著名左翼电影人袁牧之、陈波儿(共产党员)、钱筱璋三人离开上海前往南京,找到八路军驻南京办事处负责人叶剑英,表达了希望赴陕北拍摄红军的意愿。叶剑英介绍他们三人去武汉找周恩来。周恩来在八路军驻武汉办事处接见了袁牧之等人,肯定了他们想去延安拍摄影片的设想,但由于暂时条件还不具备,建议先到刚改组成立的中国电影制片团去参与阳翰笙编剧的影片《八百壮士》,以促成这部宣传抗日的影片早日完成。1938年春,周恩来约见了袁牧之,派他去香港购买电影器材。在廖承志的帮助下,袁牧之从香港购买到一台16毫米电影摄影机及近万英尺的16毫米胶片后,返回武汉。

1938年4月初,荷兰著名电影导演、世界著名纪录电影大师伊文思来到中国战场拍摄纪录片 《四万万人民》。在拍完“台儿庄战役”部分后,伊文思计划到延安拍摄八路军的镜头,但遭到国民党当局的百般阻挠。后在八路军驻武汉办事处的建议下,伊文思来到西安,打算从这里再设法去延安。谁知到了西安后,伊文思的行动受到了更多限制,找机会去延安的计划也泡了汤,只好失望地又回到武汉。不久,伊文思在武汉见到了周恩来,拍摄了八路军驻武汉办事处开会的情景和林伯渠、周恩来及叶剑英等人的镜头。伊文思向周恩来提出会见中国进步电影艺术家的要求,周恩来推荐了袁牧之。

袁牧之告诉伊文思,自己即将离开武汉去延安,拍摄有关抗日民主根据地及八路军敌后抗日活动的纪录片。伊文思慷慨表示,准备将自己使用的一台“埃姆”35毫米电影摄影机和2000英尺电影胶片送给八路军。袁牧之向周恩来作了汇报。周恩来对他说,国民党特务可能已经注意你了,你不能去伊文思那里取摄影机。袁牧之经过考虑,提出派信得过的电通影片公司摄影师吴印咸去接受这批器材,周恩来同意。在一个漆黑的夜晚,吴印咸乘车来到汉口郊外的秘密约定地点,伊文思亲手将摄影机和胶片交给了他。

在武汉八路军办事处领导的安排下,袁牧之和吴印咸筹备到了拍摄电影的最基本的器材和胶片,但是没有照相机。当时,吴印咸因为失业,经济上十分拮据,但是他知道党的经费非常紧缺,就不声不响地用自己有限的钱买了三台照相机带到延安。一台是德国 “维阿他”135相机;一台是德国“伊可弗莱斯”120双镜头相机;另一台是专门拍摄4英寸以上照片的木壳照相机,后来因为在延安搞不到专业胶片,改作放大机使用。吴印咸用另外两台照相机在延安和华北抗日前线拍摄了许多珍贵的历史照片。

青年时期的袁牧之。

初创时期的延安电影团只有六个人

1938年8月中旬的一天,根据周恩来的指示,袁牧之和吴印咸离开武汉前往延安。袁牧之原来设想还有些同志要一起去的,但是党组织考虑到当时国共合作的局面,很多人同时离开武汉的抗战电影工作,齐赴陕北,目标和影响都太大,容易引起国民党当局的注意,可能会造成不好的后果,所以决定其他同志暂时留下,以后待机分别再走。8月28日,袁牧之和吴印咸到达延安,来到八路军总政治部报到,见到了总政治部副主任谭政。

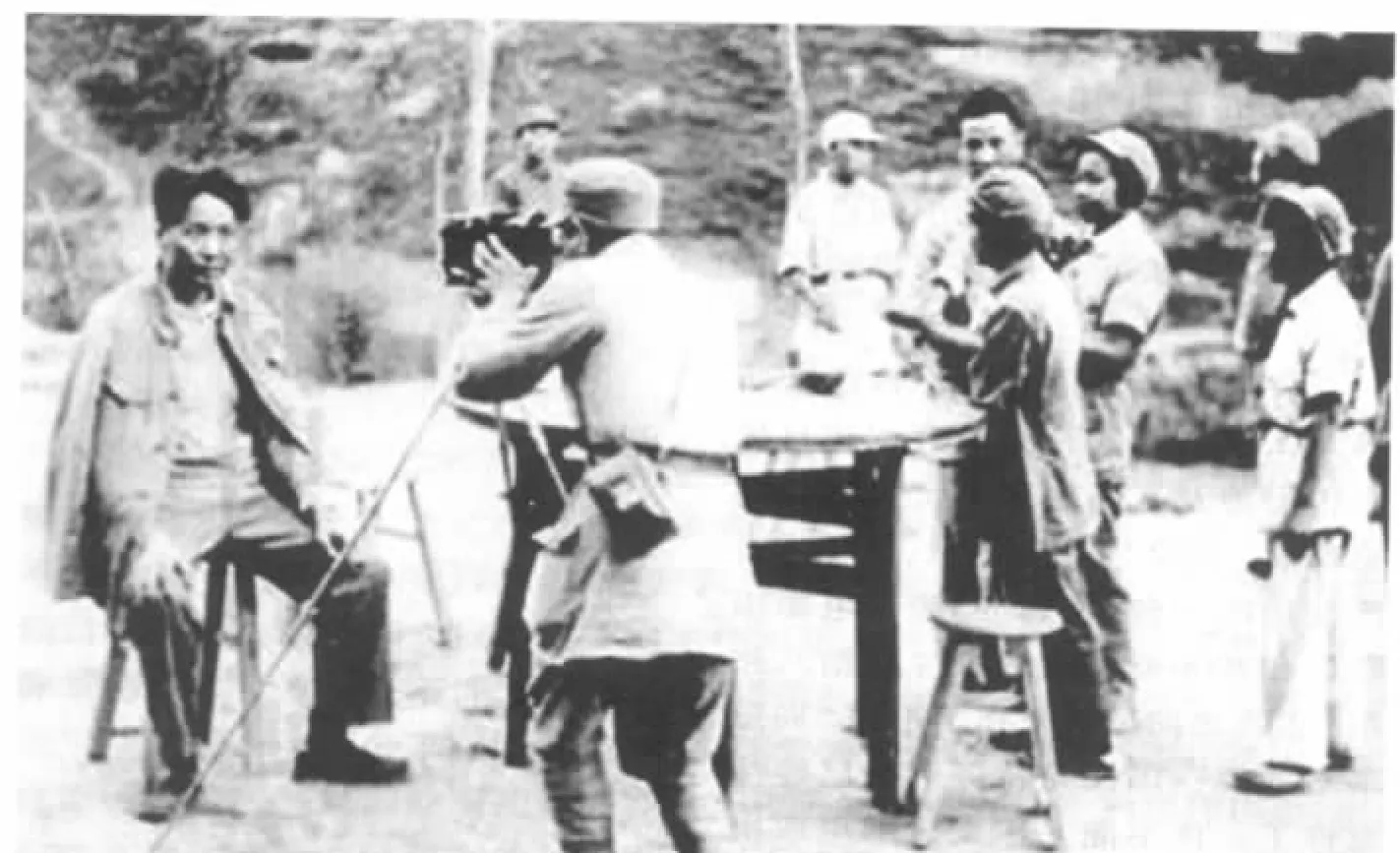

吴印咸在延安为毛泽东拍照。

在袁牧之、吴印咸等专业电影艺术家来到延安之前,陕甘宁边区曾于1938年4月1日成立过一个电影组织——边区抗敌电影社,高朗山任主任,赵品三任副主任,并确定了“拍制抗战影片”、“摄制前方抗战和边区生活等新闻照片”的工作任务。但抗敌电影社并未开展实际活动,而且在电影团成立后即解散了。

1938年9月,电影团在延安成立。谭政兼任团长,总政秘书长彭加伦和总政宣传部长萧向荣先后具体领导电影团的工作。电影团成立之初的名称是 “八路军总政治部电影团”。1942年5月13日,为统一晋绥边区与陕甘宁边区的军事指挥,中央军委决定成立陕甘宁晋绥联防司令部、政治部。电影团整建制编入联防政治部宣传部,改为“联政电影团”。“联政电影团”日常通称“电影团”,直至离开延安。后来,特别是新中国成立后,为便于称呼,特别是为强调电影团及那个时代的意义和影响,就习惯称之为“延安电影团”了。

电影团成立之初,全团只有六个人,叫摄制组似乎更合适。参加过长征的干部李肃担任政治指导员,袁牧之负责艺术指导,吴印咸和徐肖冰担任摄影,另外又从抗大的学生中调来叶苍林和魏起。从事过电影工作的有袁牧之、吴印咸、徐肖冰三人。1939年后,相继调入吴本立、马似友、周从初、钱筱璋、程默等人。当时电影团的全部家当包括:两台能拍活动电影的机器,一台是35毫米的“埃姆”,是伊文思所赠,另一台是16毫米的“菲尔姆”,购于香港;三台相机,其中一台是徐肖冰的,另外两台是吴印咸拿出自己的积蓄购置的,大家戏称之为“两呆三动”;胶片共有1.6万英尺35毫米底片,包括伊文思送的2000英尺。再加上一些洗印药品,构成了电影团的全部生产资料。

1940年6月,八路军总政治部决定由吴印咸主持电影团的日常工作。当时,由于国民党的经济封锁,陕甘宁边区物资供应极度匮乏,电影团的胶片所剩不多,已经无法开展正常的拍摄工作。为克服困难,实行“精兵简政”,延安不少文艺机构或合并或精简,但电影团被保留下来。为减轻政府的负担,吴印咸带领电影团的人开荒种地,当年便做到粮食自给有余。他们还用废旧胶片制成纪念章出售,开办照相馆为群众服务,并举办了各种形式的摄影展览。这样,电影团靠自己的力量,解决了办公费用和生活开支。

电影团的第一部影片《延安与八路军》

电影团成立后,准备拍摄反映抗战爆发后全国各地青年冲破险阻奔赴延安、延安的政治经济和文化面貌、八路军的战斗生活和抵达延安的青年学习及开赴各地工作的情景等内容的记录片——《延安与八路军》。

1938年10月1日,电影团摄影队在陕北中部县(今黄陵县)黄帝陵前拍摄了《延安与八路军》的第一组镜头。

之后,摄制组深入到延安的各个方面去体验生活,调查研究。在袁牧之搜集资料的时候,摄影师吴印咸带着徐肖冰在延安城各处考察拍摄场景。按照拍摄提纲的计划,电影团拍摄完《延安与八路军》在延安地区的全部素材后,将离开延安到华北敌后根据地进行拍摄。

1939年1月下旬,延安电影团即将奔赴华北敌后根据地拍摄前夕,毛泽东邀请电影团主要成员袁牧之、吴印咸、徐肖冰到他家做客。毛泽东亲切地询问了电影团的工作情况,风趣地鼓励大家说:“你们现在是英雄无用武之地,不能充分发挥你们的作用和专长,将来胜利以后工作会很多的。比方说,现在拍摄长征就不可能,没有条件,将来胜利以后你们就有可能拍了。”会见后,毛泽东还留大家在他那里吃了饭。

1939年1月下旬,电影团成员东渡黄河,进入晋绥抗日根据地。在晋绥根据地,他们拍摄了贺龙、关向应等人在前线视察,以及一二师三五八旅活动的许多镜头。在兴县、临县、岚县一带,电影团拍摄了该地区人民群众支援八路军作战的大量资料,拍摄了晋西北地区民兵制造地雷、埋地雷的情况,甚至还拍摄了地雷和石雷的镜头。

到达晋察冀根据地后,聂荣臻建议电影团拍摄白求恩大夫的模范事迹。为此,摄影队跟随白求恩从冀西转战冀中,前后将近两个月。当白求恩弯着腰、聚精会神地在手术台上为一个腹部受了重伤的战士做缝合手术时,吴印咸及时拍摄下来。吴印咸拍摄的白求恩大夫的照片,成为中国电影史上的珍贵文献和中国摄影史上的经典之作。这些珍贵资料,于1962年由中央新闻纪录电影制片厂编辑成纪录片《纪念白求恩》,在国内外发行放映。

1939年12月,袁牧之主持召开了电影团总结会。经过讨论,大家最后决定电影团分为两组进行拍摄:一组由吴印咸带马似友、魏起携16毫米摄影机,深入到根据地最艰苦的平西游击区拍摄;另一组则由李肃带徐肖冰、吴本立携35毫米摄影机,到晋东南八路军总部进行拍摄。

1940年3月初,袁牧之携带在晋察冀根据地拍好的《延安与八路军》电影底片,从河北省易县出发返回延安。4月,吴印咸一组回到延安,将拍好的素材交给了袁牧之。鉴于延安不具备电影制作条件,中央决定派遣袁牧之和音乐家冼星海前往苏联,完成《延安与八路军》的后期制作,同时学习考察苏联的电影创作经验。袁牧之等人赴苏联之前,毛泽东特意在家里设宴为他们饯行。

5月4日,袁牧之和冼星海带着已拍好的《延安与八路军》部分底片及有关材料离开延安,踏上赴苏之路。由于国民党的阻挠,袁牧之和冼星海在西安八路军办事处滞留了很长一段时间。

1940年2月,李肃、徐肖冰、吴本立一组来到了晋东南太行山区,在八路军总部拍摄了朱德、彭德怀、罗瑞卿、左权等八路军总部高级将领,以及一二九师师长刘伯承、政委邓小平等首长和指战员在前线的活动和战斗资料。4月初,摄制组接到袁牧之自延安发来的电报,催要在太行地区所拍摄的资料。晋东南摄影组在这时已经完成了预定的拍摄任务,按照袁牧之的要求,准备派李肃和吴本立先期将片子送回去。恰在此时,朱德在4月12日接到中央来电,请他到洛阳见卫立煌后即经西安返回延安。朱德决定让李、徐两人随自己一起行动。一路上,朱德不忘关心电影团和那些胶片。快到洛阳的时候,鉴于洛阳是国民党占领区,康克清对吴本立说:“吴同志,总司令让你把影片放在他的文件箱子里,以防国民党特务强行检查随行人员。放在他的箱子里,特务是不敢检查的,这样就绝对不会失落这部分材料了。”5月17日,朱德一行从洛阳乘火车抵达西安。在朱德和康克清的保护下,李肃、吴本立安全抵达西安,把电影底片交给了袁牧之。

1940年11月,袁牧之和冼星海到达莫斯科。苏联方面很快将《延安与八路军》的底片全部洗印出来。正当工作接近尾声时,令人意料不到的事情发生了。1941年6月22日,德国法西斯向苏联发动进攻。由于初期战事失利,苏联实行战略撤退,莫斯科电影制片厂及其他一些电影机构也纷纷向后方撤退。在慌乱的撤退过程中,致使已基本制作好的《延安与八路军》的底样片不知去向。袁牧之得到消息后十分焦急,尽最大努力打听和寻找,最终也没有消息。

袁牧之离开延安前,为了胶片的安全,带走了大部分拍摄好的底片,而一部分内容相近的16毫米底片则留在延安,等待袁牧之到苏联后的消息再决定。正是由于他们的明智决定,吴印咸在前线拍摄的部分八路军历史资料才得以保留,其中就包括白求恩大夫的宝贵资料。这部分电影资料后来由延安电影团在延安用手工冲洗出来,随东征纵队千辛万苦带到东北的兴山 (鹤岗),新中国成立后又被带到北京保存起来。

在陕甘宁边区引起轰动的影片《南泥湾》

电影团的工作条件非常简陋。电影团在延安北门外凤凰山北头的几孔土窑洞里办公,并在里面搞起了手工式的影片制作和照片冲洗、印放工作。

摄制影片离不开电。延安没有发电厂,就是夜晚也只能点小油壶灯。拍摄字幕、动画,印制影片,印相放大照片等,都是利用照射到窑洞前的太阳光来进行的。尤其困难的是在室内拍影片,必须利用从窗外照射进来的光亮,把镜头光圈全开,甚至降低摄影机的运转频率。有关中共七大的材料就是在这种情况下拍摄的。阳光不像灯光那样任人支配,稍有延误就会丧失拍摄时机。1942年著名的延安文艺座谈会,就因为屋里缺乏阳光,没有拍成电影,只是在外面拍了一张合影照片,实在可惜。

徐肖冰为朱德拍摄的骑马照。

1941年11月,电影团拍摄了《陕甘宁边区第二届参议会》。会上党内外亲密团结、民主讨论、共商国家大事的生动场景都收入了电影镜头,成为重要的历史资料。

在这以后,电影团还陆续拍摄了 《延安各界庆祝百团大战胜利大会》、《延安九一扩大运动会》、《延安各界庆祝十月革命节二十五周年》、《陕甘宁边区生产展览会》、《延安各界庆祝苏联红军成立二十五周年及反攻胜利大会》、《秧歌运动》、《延安群众向朱总司令献旗》、《刘志丹同志移灵》、《张浩同志出丧》、《国际青年节大会》、《中国共产党第七次全国代表大会》,等等。这些影片以感人的形象,生动地描述了当年延安的生活,反映出延安的革命精神。

电影团在1942年开始摄制的大型纪录片 《生产与战斗结合起来》,边区军民亲切地称它为 《南泥湾》。这部影片由吴印咸、徐肖冰拍摄,钱筱璋编辑。影片主要内容是:三五九旅向满目荒凉的南泥湾进军,战士们风餐露宿,在荆棘丛生的土地上艰难地开垦,挖窑洞,修路筑桥,烧炭造纸,以及创办其他各种手工业作坊。影片还穿插了机关、学校的大生产运动,如鲁艺男女学员集体纺线,某单位的大车运输队等。影片的结尾是陕北美丽的秋天,南泥湾已成为陕北的江南,果实累累,五谷丰登,瓜果遍地,牛羊成群。丰衣足食之后的镜头则是战士学文化,打靶场上练兵习武,预示着最后要打败日本侵略者。影片还记录了毛泽东专门为影片题词“自己动手,丰衣足食”的情景。吴印咸将毛泽东与题词同时摄入影片。毛泽东很高兴,拿着题词递给吴印咸说:“这张题词就送给你吧!”

1943年2月4日晚,《生产与战斗结合起来》在王家坪军委礼堂举行首映式。朱德、叶剑英、贺龙、徐向前、谭政等出席观看。影片在杨家岭放映结束后,周恩来特意到放映地看望了电影团的同志们。当工作人员告诉他这是用留声机放音乐,用扩音机播解说词,在放映时三者互相配合而成的“有声电影”时,周恩来满意地笑了。2月5日,延安《解放日报》报道了影片制成上映的消息,引起边区各界的关注。重庆《新华日报》也即时转载了,在国统区也产生了影响。

为中央领导和八路军将领拍照,是电影团的一项主要任务

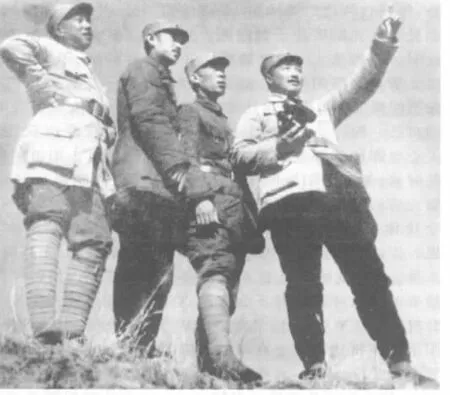

电影团在拍摄《延安与八路军》的过程中,曾到达晋绥抗日根据地。一天,吴印咸在硝烟弥漫的战场上寻找拍摄素材。此时,战斗刚刚结束,战场上还弥漫着呛人的火药味,依然能听到零落的枪炮声。他看到贺龙、周士第、关向应、甘泗淇等人来到前线视察,贺龙手拿着望远镜,正在与其他人讨论着战斗局势,以及下一步的作战方针。吴印咸及时捕捉了这一场景,拍摄了下来。在这张照片里,贺龙抬手指向前方,周士第、关向应、甘泗淇也都随着他的动作向前望去,四人背后硝烟弥漫。这张后来命名为《前线视察》的照片,将八路军抗日将领那雄姿英发、斗志昂扬、克敌制胜的精神风貌表现得淋漓尽致。

由于当时拍摄条件很差,往往对拍摄对象提出较多的配合要求。有一次拍摄邓小平时,因为徐肖冰要求细致,邓小平发了火:“把我们平常的工作活动拍下来不是很自然吗?现在这样,表演的东西太多,很不自然。”刘伯承站出来打圆场:“不拍不知道,一拍吓一跳。原来拍电影这么麻烦,看来我们这些人是做不了演员啊。可是小平啊,你别着急,他们是为了把我们拍得漂亮点才这么认真的。不然的话,我们这些人本来就长得让人害怕,马马虎虎拍出来,谁敢看啊?”刘伯承的几句话,很快缓和了气氛,大家都笑了。

朱德的脾气好,拍电影时非常配合。朱德有一匹非常漂亮的大洋马,徐肖冰觉得拍摄朱德骑在马背上的效果一定很好。他的提议,朱德马上就同意了,虽然他平时并不骑这匹马。拍完电影镜头后,朱德还拍了一张照片。这张照片后来成为著名的邮票。

1943年以后,由于摄影器材和胶片的来源断绝,电影团不得不基本停止了影片的拍摄活动,更多地用照相机拍摄陕甘宁边区的重要活动。吴印咸在延安期间拍得最多的人物是毛泽东,留下了一系列流传后世的经典照片。

1942年,吴印咸为毛泽东给一二师干部作报告所拍的照片,已成为珍贵的历史文献。1942年5月,延安文艺座谈会召开,会场人多,屋小光暗,烟雾弥漫,场内实难拍摄。吴印咸向毛泽东建议到室外拍合影。毛泽东欣然同意,带领与会人员到室外,这才留下了延安文艺座谈会合影照片。1943年11月,毛泽东参加了陕甘宁边区劳动英雄大会。吴印咸既作为劳动英雄,又作为摄影工作者参加会议,拍摄了一组珍贵的照片。1945年4月23日至6月11日,中共七大在延安召开。吴印咸担任为大会拍电影及照片的双重任务。在吴印咸所拍中共七大照片中,有毛泽东作《论联合政府》报告、刘少奇作《关于修改党章的报告》、朱德作《论解放区战场》的报告、周恩来作 《论统一战线》的重要发言的镜头,还有毛泽东作《愚公移山》的闭幕词报告,任弼时的讲话,以及中央领导共商国是,亲切问候等活动镜头。

深受群众喜爱的电影团放映队

1939年秋,周恩来从苏联回国时,带回35毫米移动式放映机和《列宁在十月》、《列宁在1918》、《夏伯阳》等苏联故事片。当时延安没有人会放电影,总政宣传部就从抗大和军委三局及其他单位调来席珍、唐泽华、罗光、赵天培、鲁克等,先把他们送到军委三局学习电机知识。周恩来曾手把手地教这些同志学习放映技术。

吴印咸拍摄的《前线视察》照片。图为贺龙(右一)与关向应(右三)、周士第(右二)、甘泗淇在雁门关前线视察地形。

1939年9月28日,隶属于总政宣传部的电影放映队在延安成立,从苏联学习回来的东北抗联的老干部余丰任队长。1940年6月,八路军总政治部决定电影放映队并入电影团。放映队进一步扩大放映活动,组织巡回放映。从此,电影团的工作进入了一个新的阶段,从单一的拍摄《延安与八路军》纪录片,发展为拍摄新闻影片、放映电影、照相等任务。

放映队担负着为部队、机关、学校及边区150多万群众服务的任务。最早放映的主要是苏联原文故事片, 如《列宁在十月》、《列宁在1918》、《远东边疆》、《祖国女儿》、《假如明天战争》、《我们来自克隆斯达得》、《夏伯阳》、《十三勇士》等。

1943年2月,《生产与战斗结合起来》在延安首映,获得观众的一致赞扬。放映队用毛驴驮着放映机、手摇发电机和这部影片,走遍了陕甘宁边区的部队、机关和乡村。人们跑几十里路,翻山越岭前来观看电影。每次放映,掌声、笑声、欢呼声不断。同年9月14日晚,电影团在王家坪军委礼堂放映了幻灯片24套和由美军驻延安观察组提供的美国西部影片一部,受到欢迎。12月,吴印咸又率电影团赴安塞各工厂和机关慰问,放映了 《苏联红军收复沃罗西斯克》、《盟机轰炸汉堡》、《美军攻克塔拉瓦岛》等纪录片。

延安各界对电影团放映队都很支持。发动机坏了,茶坊兵工厂给他们,苏联朋友送来机器零件,英国友人送来扩大器。放映队到杨家岭中央礼堂给中共七大代表放电影,毛泽东走到放映机前亲切地问寒问暖,并和放映队队员一块儿吃饭。有一次,放映队到枣园给中央首长放电影,身穿旧军装的朱德笑容满面,亲切地招呼队员上他的吉普车,和他坐在一块儿。周恩来教队员放电影,一遍又一遍地操作机器,给队员做示范,手把手地教他们使用从重庆带回来的小放映机。周恩来还语重心长地对他们说:你们不仅要精通技术,还要学习政治,更好地为党工作。

1945年10月,延安电影团派出钱筱璋、田方、许珂等人组成先遣小组,前往东北参加接收伪 “满映”。1946年6月,延安电影团大部分成员组成挺进纵队二大队四支队,离开延安前往东北,参加人民电影事业第一个具有较完备设备的东北电影制片厂的筹建工作。1946年10月1日,东北电影制片厂在兴山成立。

延安电影团的成员,后来多成为新中国电影事业的领导或骨干。袁牧之在1949年4月担任中央宣传部直属的中央电影管理局局长,是新中国首任电影局局长。吴印咸在新中国成立后担任东北电影制片厂厂长、北京电影学院副院长兼摄影系主任。钱筱璋在新中国成立后任中央新闻纪录电影制片厂厂长兼党委书记,文化部电影局副局长。周从初在20世纪50年代初筹建了新中国第一个电影洗印厂,并担任厂长。郝玉生在1980年至1984年任中央新闻纪录电影制片厂厂长兼总编辑。此外,电影团还为新中国培养了一大批骨干。