同象数别义理:《太玄》与孟京易学

2010-06-22解丽霞

解丽霞

摘要:易学史上对《太玄》与孟京易学关系的探究,受到两个有争议问题的影响:一是《易纬·稽览图》和孟京《易》的先后关系,一是《太玄》源于盂京《易》还是源于《易纬》。本文以《太玄》为基点,在尝试解决“争议”的基础上,具体探究《太玄》象数构建如何取于孟、京卦气说,其义理阐释又如何别于孟、京灾异说。

关键词:《太玄》;《易纬》;孟京《易》;卦气说;灾异说

中图分类号:E234文献标识码:A文章编号:1003-3882(2010)01-0021-08

一、《易纬》、孟京《易》、《太玄》关系分疏

在汉代易学的象数体系中,《易纬》和孟京《易》较为一致。清人胡煦曰:“子云《太玄》之作,其卦气起中孚、六日七分之说取京房;其分爻配卦之法,取诸《周易》;其蹄赢之法取之于气盈朔虚,盖合三家之长,而自为一书,用以推步者也。”《太玄》综合各家之长,对《易纬》和孟京《易》自然有参考。在具体探讨三者象数和义理的同异前,我们首先要厘清学术界的两个争议:《易纬·稽览图》和孟京《易》的先后关系,《太玄》源于孟京《易》还是源于《易纬》。

《易纬》和孟京《易》孰先孰后?一种观点认为《易纬》源于孟京《易》,清人吴翊寅曰:“《易纬·乾凿度》为孟喜所述,《稽览图》、《通卦验》皆京房所述。”据此,钟肇鹏先生列举八条理由指出:“《易纬》为孟京《易》学一派,无容置疑。以《易纬》来说,其上篇讲卦气及风雨寒温以推吉凶灾变,下篇推轨策法及六日七分,即京房之积算法。故孟、京《易》学虽早已亡佚,幸赖《易纬》还保存其说。”另一种观点则认为孟京《易》源于《易纬》,《四库全书总目提要》日:“今永乐大典载有《稽览图》一卷。其书首言卦气起中孚,而以坎、离、震、兑为四正卦,六十卦卦主六日七分;又以自复至坤十二卦为消息,余杂卦主公卿侯大夫;候风雨寒温以为徵应。盖即孟喜、京房之学所自出,汉世大儒言《易》者悉本于此,最为近古。”

考察前人所述,就会发现解决争议有两个关键点:一是二者的时间先后;一是卦气说形成时间。在第一个问题上,孟京《易》的时间比较清楚,孟喜为昭宣时期人(约公元前90年至40年前后),官方今文易学的代表人物,本人没有立为博士,其所传《易》于宣帝甘露三年(公元前51年)立为博士;京房(焦延寿弟子)为宣元时期人,于元帝初元四年举孝廉为郎,其《易》约于元帝初元五年(公元前44年)立为博士。所以,孟京《易》的时间不会晚于公元前44年。《易纬》的时间则较难判断,因为历来对谶纬的起源有不同看法。钟肇鹏先生概括了十二种关于谶纬起源的不同观点,最后以纬书的编成集结时间为界限,认为不能早于王莽时代。在这些观点中,值得关注的是桓谭的“今诸巧慧小才之人,增益图书,矫称谶记”、张衡的“图谶成于哀、平之际”,因二人距谶纬形成时间最近,观点较为可信,那么《易纬》当在盂京《易》后。但再详细分析桓、张的说法,二人讲的是图谶的出现,是否图谶就是指《易纬·稽览图》尚不确切,因此,单从时间上讨论二者先后仍无定论。

从《易纬·稽览图》的内容来看,它讲的是一种卦气说:

甲子卦气起中孚,……六日八十分之七而从,四时卦十一辰余而从。坎常以冬至日始效,复生坎七日,消息及杂卦传相去各如中孚。太阴用事,如少阳卦之效也。一辰,其阴效也,尽日。太阳用事,而少阴卦之效也。一辰,其阳也,尽日。消息及四时卦各尽其日。

四卦者,四正卦,为四象。每岁十二月,每月五卦,卦六日七分,每期三百六十五,每四分。

据郑玄注,《稽览图》所述卦气包括四正卦、十二消息卦、六日七分,具体配法为:四正卦坎、离、震、兑各主八十分之七十三,其他十二消息卦和杂卦同中孚,各主六日七分,这与一年的日数不合,所以四正卦的日数不应独立出来,如坎即中孚。四正卦主八十分之七十三,一般认为是京房首先提出,僧一行《卦议》日:“京氏又以卦爻配期之日,坎、离、震、兑,其用事自分、至之首,皆得八十分日之七十三。颐、晋、井、大畜,皆五日十四分,余皆六日七分,……又京氏减七十三分,为四正之候,其说不经,欲附会《纬》文《七日来复》而已。”《稽览图》的“八十分之七十三”比较粗糙,僧一行《卦议》所述较为具体,四正卦的“八十分之七十三”来自“四卿卦”,加上其他五十六卦的日数,刚好是一年的日数。从“四正卦”卦气说的发展来看,《稽览图》居于京房及其弟子的中间阶段,京房的“四正卦”每卦用事时间为一节十五日,《卦议》详述“四正卦”主“八十分之七十三”的来由,当为京房弟子所言,且有“欲附会《纬》文《七日来复》”之文。所以,据卦气说的演变可以推知《易纬》在孟、京之后。

之所以大费笔墨分析《易纬》和孟京《易》的先后关系,目的在于明晰《太玄》究竟源于《易纬》还是孟京《易》。宋人朱震认为:“京房学于焦赣,其说则源于《易》矣。自扬子云、马融、郑康成、宋衷、虞翻、陆绩、范望并传此学,而昭素非之,奈何。”朱氏之说勾勒了一个汉易传承系统,扬雄之学源起于焦赣、京房。张行成也认为:“扬子云《太玄》,其法本于《易纬》卦气图,卦气图之用出于孟喜章句。”《古今律历考》则认为:“考扬雄《太玄》本于卦气,卦气出于《易纬图》与《周易·乾坤凿度》,焦赣传之京房,扬子云仿之以作《太玄》,《太玄》之数皆历数也。”《太玄》所仿卦气本于《易纬》,出于孟喜京房。从以上史料分析看来,应是孟喜→京房→《易纬》→《太玄》这样的先后顺序,对《太玄》而言,《易纬》卦气说在孟、京之后,它对三者都有所吸取,就不存在“吸取《易纬》还是孟京《易》”的问题,它们的本质关联在于《太玄》象数取于卦气说。

二、《太玄》象数与孟京卦气说

卦气说究竟何谓?林忠军先生认为:“将《周易》六十四卦三百八十四爻与一年中的四时、十二月、二十四节气、七十二侯相匹配,就是卦气说。”一般认为卦气说形成于孟喜,但刘玉建先生认为《子夏易传》已有“六日七分法”、“七十二候”。王葆珐先生认为:“昭、宣之间,恰有河内逸《易》的出土以及魏相采奏《易阴阳》与《明堂月令》,《月令》的五行图式与《说卦》八卦图式的综合,与孟喜卦气说中的四正卦理论一致,当是四正卦说的雏形,为卦气说的起源。”孟喜之前的卦气说尚不成熟,孟京卦气说当为两汉象数易学代表。

孟喜作为完备卦气说的始祖,创立了四正卦说、十二消息卦说、六日七分说、七十二候说、爵位说。京房在此基础上,又提出纳甲说、纳支说、八宫卦说、五行说、阴阳气说、飞伏说、互体说。综合孟、京的卦气说,其要点就是重新排列六十四卦卦序,与四时、十二月、七十二候相配,如孟喜“自冬至初,中孚用事”的新卦序,京房的八宫卦序、飞伏、互体,在这一基本构想下,把天干地支、阴阳五行也纳入其中,构建《易经》、天文、历法一体的世界图式,开创象数易学的新范式。宋人鲍云龙曾言:“卦气出焦、京,所传以四卦配四时,六十卦配三百六十五日四分日之一,扬子云之玄,邵子之先天,皆有合乎此也。”扬雄与孟京卦气说的关系,体现在卦序排列、纳干支、阴阳五行三个方面。

《太玄》“首”序主要依孟喜六十杂卦排列。孟喜卦气说存于僧一行的《卦议》,基本观点为:卦序

首起中孚、应冬至;十二月卦每卦六候、每候五天;四正卦主二分二至、四方、四时,爻主二十四节气。清人惠栋认为:

孟氏卦气图以坎、离、震、兑为四正卦,余六十卦卦主六日七分,合周天之数,内辟卦十二谓之消息卦,乾益为息,坤虚为消,其实乾坤十二画也。……四卦主四时,爻主二十四气;十二卦主十二辰,爻主七十二候;六十卦主六日七分,爻主三百六十五日四分日之一。辟卦为君,杂卦为臣,四正为方伯,二至二分寒温风雨,总以应卦为节。

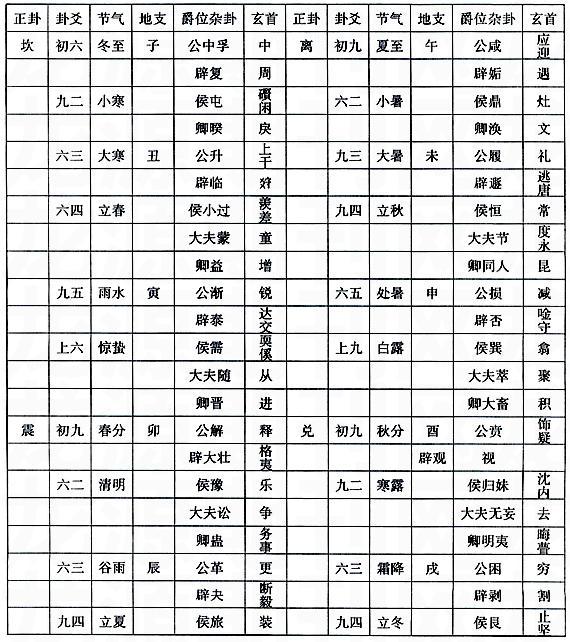

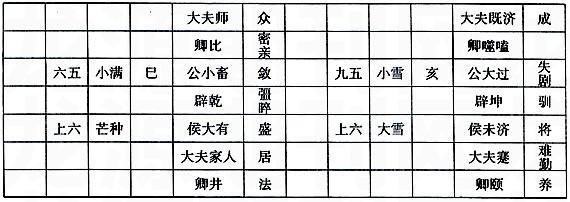

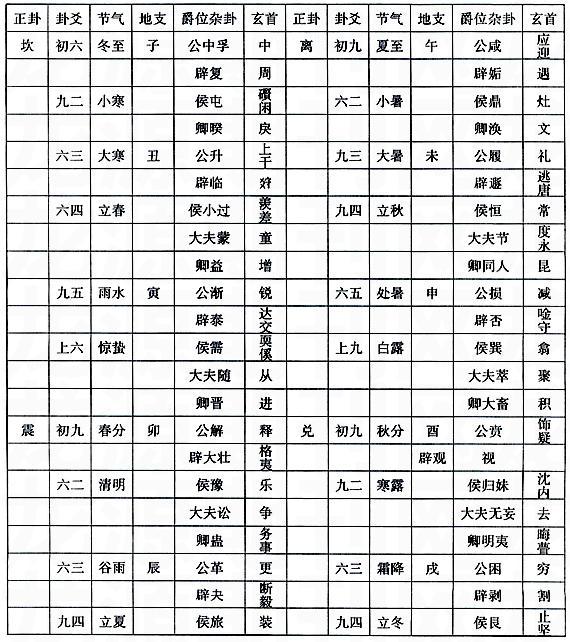

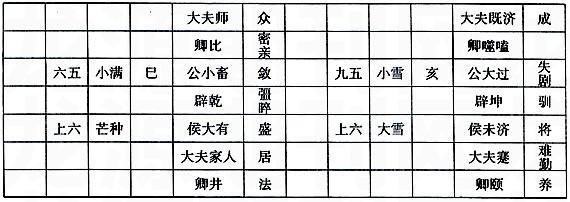

惠氏所言补充了孟喜“其余六十卦卦主六日七分说”,后又列了“六日七分图”,现把此图和《太玄》“首”序作一对比,列为下表:

如表所示,坎、震、离、兑主冬至、春分、夏至、秋分,其二十四爻分主二十四节气,其余六十杂卦依据所象与历法契合,卦起中孚,配公、辟、侯、大夫、卿。《太玄》以“中”准“中孚”、“周”准“复”,依次至“养”准“颐”,首名依卦义而定,首序依六十杂卦之序。两者不同之处有这样几点:第一,《太玄》八十一首直三百六十五又四分之一日,每首直四日半,以跨、赢二赞补不足,更合历法补闰;孟喜“六日七分说”,六十卦直三百六十五日,每卦六日七分,不太符合年岁本身差别。第二,《太玄》首配爵位,遵循“一玄、三方、九州、二十七部、八十一家”的玄体系,所配为“一辟、三公、九卿、二十七大夫、八十一元士”不像孟喜的“公、辟、侯、大夫、卿”依六十杂卦之序相续排列。第三,《太玄》八十一首只准六十杂卦,首与二十四节气相配,按照二十四节气之间相隔日数与首直四日半的规律,“中”应冬至,以至“将”应大雪,不像孟喜“卦气说”单列四正卦二十四爻配二十四节气,京房用坎、巽、震、兑、艮、离六卦配二十四节气。

《太玄》纳干支有取于京房。“干支”与四时、四方、五行相配源于周秦时期,《吕氏春秋·十二纪》、《淮南子‘时则训》中已有记载。京房用它解释《易经》象数,详述了“纳甲”、“纳支”。其“纳甲”的具体方法为:分天地乾坤之象,益之以甲乙壬癸。震巽之象配庚辛,坎离之象配戊己+艮兑之象配丙丁。“纳支”是将十二地支分为阴阳两组,配之以天地之阴阳数,子、寅、辰、午、申、戌为阳支,丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支,一、三、五、七、九,阳之数;二、四、六、八、十,阴之数。京房的“八卦纳甲支”比孟喜的“四正卦纳支”更为详细。《太玄》主干是数,其“纳甲支”是把天干、地支与数字相配,具体为:

子午之数九,丑未八,寅申七,卯酉六,辰戌五,巳亥四。故律四十二,吕三十六。并律吕之数,或还或否,凡七十有八,黄钟之数立焉。其以为度也,皆生黄钟。甲己之数九,乙庚八,丙辛七。丁壬六,戊癸五。声生于日,律生于辰。声以情质,律以和声,声律相协,而八音生。

扬雄“纳甲”、“纳支”、“纳音”的原由,《古今律历考》有记载,“盖以黄钟起,子为十一月,乾始初九,午为五月,子宫之冲也,故数俱九。以子、丑、寅、卯、辰、巳月对午、未、申、酉、戌、亥月,分九、八、七、六、五、四之数,皆以对冲言也。……子之数九,甲为子干,已为甲妃,甲与已合,故随子称九;丑数八,乙,丑之干,妃为庚,随丑称八,丙、辛、丁、壬、戊、癸之数亦如之。”《太玄》起于“中”,就律历而言,数起黄钟,时节为冬至、月为十一月,十二地支分为两组,从数字九依次衍下,配十二月,为九、八、七、六、五、四;十天干也分为两组,从数字九依次衍下,为九、八、七、六、五。黄宗羲曾详述了《太玄》的“纳干、支、音”,现依其文字制为下表:

《太玄》自觉地在玄数体系内贯通历法、音律,丰富了汉代象数易学。

“阴阳五行说”始于邹衍,《淮南子》已详述了五行的生克关系,五行与四时四方的配合,五行与干支、星宿的配合。用“阴阳五行说”解释《易经》,京房功不可没,林忠军先生指出:“京氏的高明之处,不在于重复汉初以来流行的、具有丰富内涵的五行学说,而在于他将五行说引进易学领域,进行加工改造,创立了以五行为轴心的易学象数体系。”京房非常注重卦爻的变化与阴阳之气进退升降的关系,在“纳甲”说的基础上,根据《说卦》中八卦的基本取象,把它具体化为“乾金、坤土、震木、巽木、坎水、离火、艮土、兑金”,同时依照“甲、乙、寅、卯,木也;丙、丁、巳、午,火也;戊、己四季,土也;庚、辛、申、酉,金也;壬、癸、亥、子,水也”,把八卦的六爻也配以五行,如“乾”初九至上九依次为子水、寅木、辰土、午火、申金、戌土。扬雄《太玄》用玄数系统解释阴阳五行,把玄首按照阴阳消长之理间隔排开,旨在阐明“玄”的运动就是阴阳二气此消彼长的过程,与四时运行一致。《太玄》“五行配玄首”,从“中”至“宁”依次为水、火、木、金、土、水、火、木、金,五行生、克、胜、囚之理体现在“九天”中,“水生木,木生火,火生土,土生金,金生水”。五行只适用于“九天”系统,在八十一首的连续系统中,并非一一相禅,这与京房“五行配六爻”的固定模式相同,八卦六十四爻也不能一一相禅。《图书编》言:“水、火、木、金、土者,《玄》相禅之法也。《玄》以‘九成,数故以‘五居生成二数之中,五,土也。一、二、三、四,生数,居五之前;六、七、八、九,成数,居五之后。然五行各自为序,自九交初,亦未见其有相禅之义也。……于《易》中阴阳消息之序则既乱矣,……雄为人深沉,颇能思索,故能略见天地之理,而于卦气之起中孚,则曰‘阳气潜萌于黄宫,信无不在其中,而其八十一首亦于一岁阴阳之气,因以立义焉。”《太玄》较《易》而言,尚有不足,取卦气说立义则无咎。

《太玄》取于孟、京卦气说,是否契合《易》成了一大争议,焦点在于“卦气起中孚”的合理性。清人胡煦认为:“子云以为‘卦气起中孚,夫《周易》之理不离阴阳,故日‘一阴一阳之谓道。今‘中孚二阴在内,四阳在外,有何道理而以为卦气所起?若无道理便可以为卦气所起,则任起一卦而为首,奚不可者,甚矣。”《图书编》则作了辩解,“扬雄《太玄》谓‘卦气起中孚,尝思之不得其说。宋儒且谓‘扬与焦宏、京房皆偶以中孚起历数,于卦义全无当也。尝读《易》‘中孚豚鱼,诸儒云‘豚,顽鱼,冥本无知之物,当至诚以感孚之,……虽遍求之不达其义,久之因以‘江豚吹浪夜还风之语,合而绸之绎之,乃知豚鱼即江豚也。本兊泽中物而得风之性者,泽物信风一出天然,此所以利贞欤。又数年因遍阅诸家,有载:‘正月鲨留至,二月鲤至,三月鳜至,四月鲥至,仲冬豚鱼至。始知物至以其时,而仲冬豚鱼至,即中孚豚鱼之象也。可见圣人于各卦爻取象,皆时物之自然而然者。扬雄‘中孚卦气在古昔已然,汉儒尚有所传,匪后人杜撰者比也,缘观杂说,既通易象,且识卦气,深自愧心思未澈,睹闻浅鲜,不能博穷物理,何以穷经?何以窥古人著作也?后儒未悉其旨,反訾议汉儒,讵止兹一事为然哉。”孟、京卦气说有一定牵强附会之嫌,遭到后来易学家批判,但就“卦气起中孚”来讲,不是随便起卦,而是依据时象而定,既合历法又合《易》。《太玄》在解释《易》理时,以律起历,以历言《玄》,并非毫无根据的随意比附。郑万耕先生所言极是:“《太玄》的世界图式和孟、京及《易纬》的‘卦气说一样,都是用‘卦或‘首来表示一年中季节的变化,

实质上都是一种历法和月历。”

三、《太玄》义理与孟、京灾异说

孟、京易学以象数见长,其义理阐释亦以人事言之。释一行日:“十二月卦出于《孟氏章句》,其说《易》本于气而后以人事明之。”京房曰:“故《易》所以断天下之理,定之以人伦,而明王道。八卦建五气,立五常,法象乾坤,顺于阴阳,以正君臣父子之义,故《易》曰:‘元亨利贞。……六爻,上下天地,阴阳。运转,有无之象,配乎人事。八卦,仰观俯察在乎人,隐显灾祥在乎天,考天时、察人事,在卦。”孟喜、京房为西汉今文易学代表,无逃于当时学风影响,皮锡瑞指出:“《易》有象数占验,《礼》有明堂阴阳,不尽齐学,而其旨略通。当时儒者以为人主至尊,无所畏惮,借天象以示做,庶使其君有失德者犹知恐惧修省。此《春秋》以元统天、以天统君之义,亦《易》神道设教之旨。”通过经典解释,宣扬“天人感应”之学,是汉代思想家共性之所在,孟喜、京房、扬雄无一例外。但在统一学风下,各个思想家治学理路又有差别,《法言‘渊骞》日:“灾异:董相、夏侯胜、京房。”言不言“灾异”就是扬雄和孟、京在义理诠释上的区别。

孟喜、京房天人之学专言“灾异”。《汉书·儒林传》曰:“喜好自称誉,得易家候阴阳灾变书。”以灾异释《易》也就在所难免。京房言“灾异”,《汉书》曰:“其说长于灾变,分六十四卦,更直日用事,以风雨寒温为候:各有占验。”因精通阴阳灾变且屡有应验,借此发挥“天人感应”之学,便是京房的学术强项。他通过两条路径来讲“天人感应”:一是“以天说人”。“永光、建昭间,西羌反,日蚀,又久青亡光,阴雾不精。房数上疏,先言其将然,近数月,远一岁,所言屡中,天子说之。”京房“所言屡中”,甚得圣上欢心。但以同样路数维护自己,再次上封事时,效果则相去万里,京房深知石显、五鹿充宗等人与己“论议相非”,迟早会对自己不利,自请为太守之后仍害怕加害,因此,三次以卦爻消息之理上封事,陈说“必有欲隔绝臣令不得乘传奏事者”、“今臣得出守郡,自诡效功,恐未效而死”,尽管言词句句依理,圣上依然未召回他,结果“房去月余,竟徵下狱”。一为“以人说天”。“人君骄溢专明,为阴所侵,则有日蚀之灾。不救之,必有篡臣之萌。其救也,君怀谦虚,下贤受谏,位有德,禄有智,日蚀灾消也。”“人君擅私恩,恣意重情,不与臣下同谋,即致偏雨夜堕也。不救,致苦雨降,万民愁,潦水绝道。其救也,与公道无私党。此灾消矣。”京房用君臣关系好坏说明天象变化,其用意不在天,而是希望有君贤臣能的社会景象。

孟、京言“灾异”,义理言说有这样几个特点:第一,遵循从阴阳说到灾异说的叙述理路。灾异说的始点为《易经》卦爻表征的阴阳消长之象,《易经》在汉代的神圣地位、占筮的应验等,为灾异说提供了理论支撑,增加了可信度。第二,以具体卦象、天象解释人事,没有系统的理论建构。京房“灾异”说重在运用卦气变化,气消则灾,气息则祥,如建昭二年二月上封事曰:“辛酉以来,蒙气衰去,……然少阴倍力而乘消息。”这种就事论事的做法,随人事而取卦气,并非卦气的已然决定。第三,比附随意牵强。京房用卦象比人事过分具体,很难看出两者之间的必然关联,如同样是“人君骄横”,所导致的天象一是日蚀、一是苦雨。第四,灾异应验具有潜在必然性。看京房所讲“灾异”,就知道它的应验具有必然性,这并不是说京房所讲很准确,而是人事、天象在一定时候具有必然性。比如,京房知道自己一旦作太守,离开圣上,必遭灾祸,他所讲《易》卦象的消长就没有意义了,不管所取卦象好坏,他都会下狱。第五,“灾异”说的目的在于谴告人君。京房把天象对应人事,通过象数申明君臣之道,不管论证思路、陈说的对应关系合理与否,警告人君当贤明是汉代天人学的核心。

《太玄》有受于京房的象数易学,其义理阐释则走了和“灾异说”不同的道路。扬雄通过两种方式来诠释《太玄》义理:一是通过设首作测,重点阐述儒家的“仁义礼智信”五常条目和君明臣能之理。“断”次七日:“庚断甲,我心孔硕,乃后有铄。”其测日:“庚断甲,义断仁也。”叶子奇注曰:“庚属金为义,甲属木为仁。今言庚断甲,是以义断仁,谓割恩正法也。当世之君,类多以恩掩义,今能如此,则其心之甚大可知也。非独正法于当日,抑亦贻谋于将来,其后岂不有光哉!”“常”首曰:“阴以知臣,阳以知辟,君臣之道,万世不易。”《太玄》、《易》都讲阳主阴辅,君主臣辅与阴阳之道同,阴阳之万世不易推衍出君臣之常道。二是通过解释《玄》经,在《玄》传中重点阐述“天人相应”之学。扬雄认为:“善言天地者以人事,善言人事者以天地。”所以,他在《玄》传中把“玄”与人自觉连在一起。“嘿而该之者,玄也;挥而散之者,人也。……君子日疆其所不足而拂其所有余,则玄道之几矣。”玄德也展现为人德,“君子藏渊足以礼神,发动足以振众,高明足以覆照,制刻足以竦慑,幽冥足以隐塞。君子能此五者,故日罔、直、蒙、酋、冥。”天地、人事不是作为两个绝对的对立面,其关系在“玄”的体系中展开。

对比《太玄》义理阐释和孟、京“灾异说”,共同点都是通过卦象、首象言人事,扬雄或多或少受到天人比附的影响,《太玄》也讲“昼人之祸少,夜人之祸多,昼夜散者其祸福杂”。但二者有很大不同:第一,释经方式不同。《太玄》通过模仿,对《易经》进行全新改造,所言义理皆建立在“玄”体系上,系统论说“天人相应”之理;京房采用章句解释方式,其所得只是《易经》的条条句句,用具体的、单个的卦爻辞讲人事,必然无系统。第二,论述思路不同。由于“玄”体系自成一统,扬雄在体系构建中,自觉沿着“天”和“人”可能重合的方向立论,如主辅是一绝对的对应关系,天、人可以重合于此的即阴阳、君臣。《太玄》“文不虚生”,所论有一定合理性。京房言“天人”,从阴阳之气的消长转向天象的可能灾异,以此评说君臣之道。阴阳之气和天象有一定关联,但灾异和人事没有必然关系,其论述思路的合理性不言而喻。第三,取象方式不同。《太玄》首的取象主要依据阴阳之气的运动规律,赞的取象依据经典中的实例,在《太玄》中远超过首象,两者皆非虚言。京房主要取象阴阳之气,又言之为“灾异”,用此比附人事难免虚妄。第四,劝说人君方式与结果不同。《太玄》把“天、人”纳入“玄”体系,总归为一体,所说“天人相应”在理论上来讲是当然之理,结果却没有“灾异”说有威慑力。京房“灾异说”是在“谴告”人君,虽然较为荒谬,仍为人君信奉、利用。

责任编辑:刘玉建刘保贞