太阳系十大古怪卫星

2010-06-22编译汪琳

编译 汪琳

在行星与卫星组成的世界里,卫星论个头只能在行星面前俯首称臣;而要论个性,它们则常常比其呆板的母行星更多姿多彩。在太阳系的卫星中,有些已经羽翼丰满,复杂性不亚于任何一颗行星,例如泰坦(土卫六);有些可能是生命的乐土,例如冰封的水世界——欧罗巴(木卫二)。新的奥秘笼罩着一批小卫星,其中大多数是最近才发现的、环绕土星运行的“飞碟”。

2010年距离伽利略发现四颗大木卫(木星的卫星简称木卫,海王星的卫星简称海卫,以此类推),时间已经过去了四个世纪。当时这四颗木卫的发现,使人类已知的卫星数量一下子就增加了四倍。自那时以来,科学家在太阳系发现了许多卫星,其数量已经在行星数量的20倍以上。现在,就让我们来认识其中一些最怪异的卫星世界。

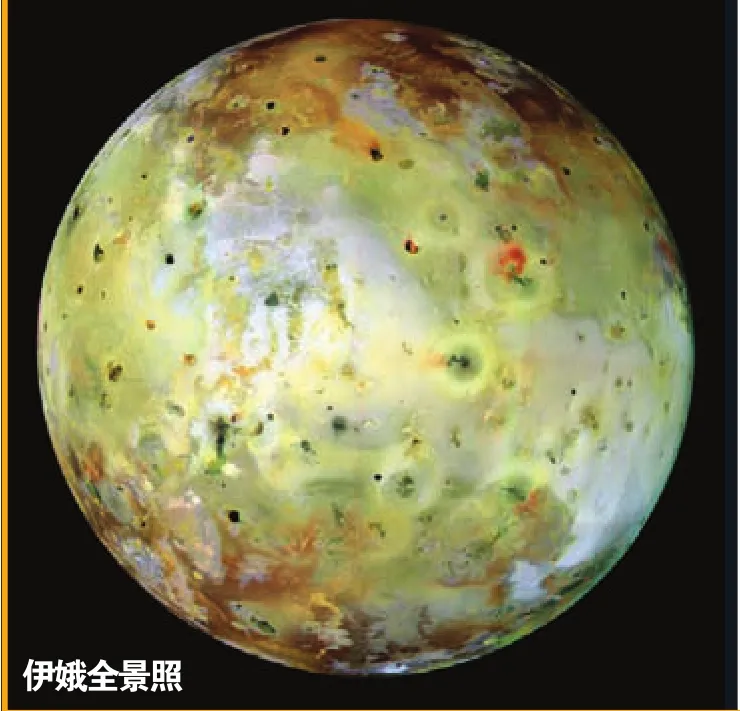

烈焰炼狱 伊娥

表面密布硫磺坑的伊娥(木卫一),一直暴露在密集的辐射中,频繁的火山喷发更是不断地重塑着伊娥的容颜。总而言之,伊娥是太阳系中的烈焰炼狱。

尽管温度够低,表面被二氧化硫冰霜层所覆盖,但伊娥这颗距离其母行星木星较近的较大卫星却是太阳系中已知最暴烈的火山世界,它吐出的熔岩是地球上全部火山喷吐的熔岩总和的100倍,而伊娥的表面积只有地球表面积的1/12。伊娥表面点缀着冒着泡泡的熔岩湖,其中最大的帕特拉湖的直径超过200千米。

在伊娥表面不少地方,强力熔岩从岩石地壳的裂缝中突然喷出,形成的熔岩喷泉绵延长达50千米以上。2007年,美国宇航局的“新地平线号”飞船在飞往冥王星途中经过伊娥时,曾捕捉到来自伊娥烈焰喷泉的热量。

伊娥表面一些火山的喷发力度是如此之大,以至于喷出的巨型烟尘柱高达500千米。当岩浆流使伊娥表面的二氧化硫冰霜层气化时,或者当溶解的气体在上涌的岩浆内部变成气泡、并以极高速度将残骸喷出伊娥表面时,巨型烟尘柱进入太空的情况就可能出现。

所有这些火山活动都源自于木星跟伊娥的两个兄弟——欧罗巴(木卫二)和加尼美得(木卫三)之间“爱的拥抱”。欧罗巴和加尼美得的轨道周期分别恰好是伊娥的2倍和4倍,这就导致这三颗卫星常常连成一线。久而久之,虽然引力拖拉力度并不强烈,但最终还是将伊娥的轨道拉成了椭圆形。

随着伊娥在椭圆轨道中环绕木星运行,木星对它的引力作用时弱时强,使得伊娥的岩石层不断伸缩。这些压力和拉力导致伊娥从内部开始升温,这个过程叫做“潮汐加热”。在伊娥上,潮汐加热的影响十分强烈,以至于能够熔化岩石、形成火山。

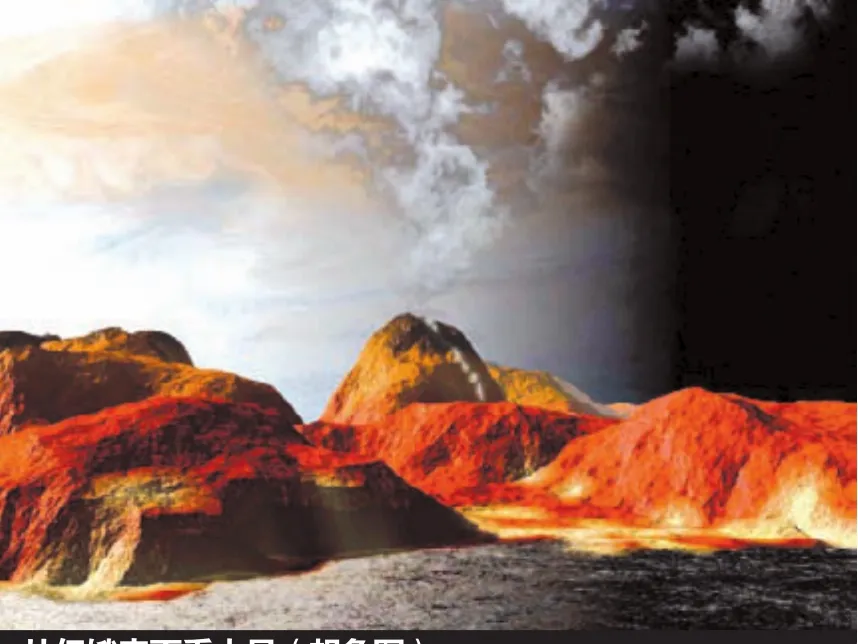

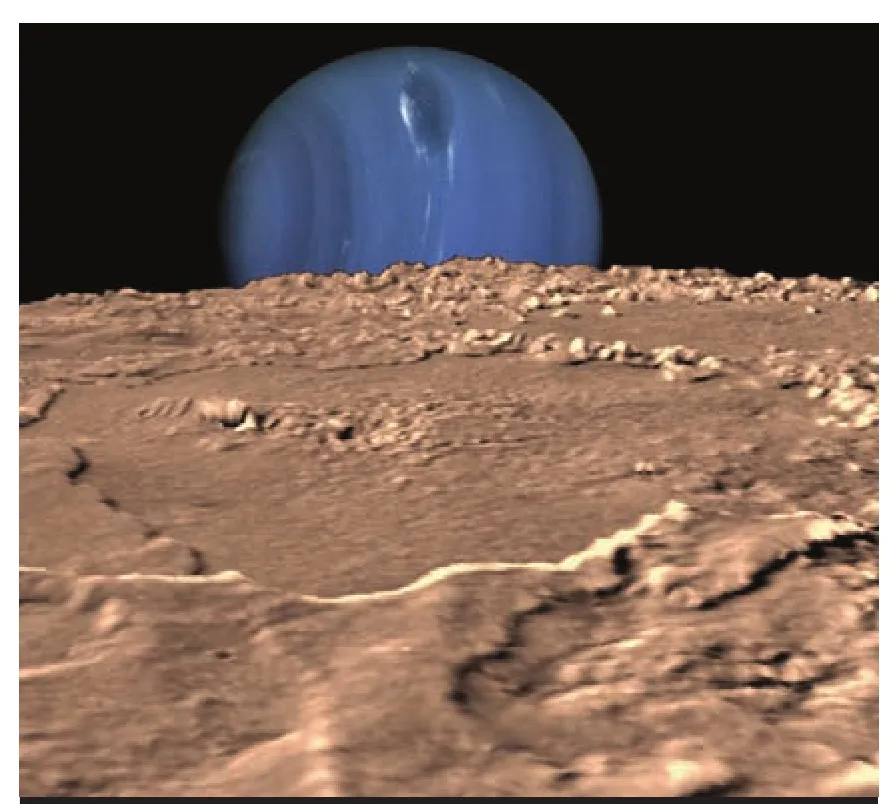

从伊娥表面看木星(想象图)

在宇宙中,如此极端的火山活动很可能并不鲜见。例如,最近发现的一颗太阳系外的行星——“科罗-7b”,其运行轨道非常靠近母恒星,一定受到了异常强烈的引力拉动,所以,哪怕是“科罗-7b”的轨道只偏离正圆形一点点,也会有足够强的潮汐加热效应使得这颗行星的表面上布满活火山。如此看来,要想了解太阳系外的100万颗炼狱行星,伊娥或许是一个生动的范例。

不过,伊娥本身看来正在降温,很可能是因为其轨道正在变回正圆。再过几亿年,伊娥与欧罗巴和加尼美得的轨道共振很可能将消失,届时伊娥的轨道将恢复正圆,潮汐加热效应将减小甚至不复存在,于是伊娥的烈焰将最终熄灭。

太空栗子伊阿佩托斯

哪怕只是对伊阿佩托斯(土卫八)匆匆一瞥,也会一眼看出它的怪异:一半表面是黑的,另一半则白得发亮。

覆盖在伊阿佩托斯表面的一些暗色的东西可真算得上暗,但它们不过是虚饰——厚度还不到1米,而且它们所覆盖的其实只是这颗土卫向前的半面(即它在轨道中环绕土星运行时朝向前方的那一个半面),这暗示这些暗色物质是这颗卫星在环绕土星运行过程中从太空“清扫”而来的,它们原本很可能属于土星外围的一些暗色小卫星,小卫星与太空残骸相撞时其材料被弹射了出来。

阳光强化了伊阿佩托斯表面的色彩对比,这是因为在被阳光加热的暗色区域,任何冰都升华、消失了。水蒸气围绕这颗土卫飘移,在它向后的半面遇冷凝结,从而给这个半面扑上了一层亮霜。

伊阿佩托斯的栗子形状很怪异,也很难解释,或许是在这颗土卫还很年轻、还处于熔融状态并快速旋转时,就因自身运动获得了这种天然的扭曲形状。假如那时伊阿佩托斯的外层已经冻结,那么其原本的怪异形状就可能部分保存下来。不过,这种理论无法解释伊阿佩托斯的赤道脊,这至今都是一个谜。

伊阿佩托斯的成分也很怪异。由于它的密度很低,科学家推测它有大约80%是冰,岩石只占大约20%,难怪它比太阳系外围的其他大卫星都要轻得多。任何试图解释整个太阳系中卫星形成机制的理论都必须也能解释伊阿佩托斯这个怪异冰球的来历,但可惜的是,这样的“万能”理论尚未问世。

雪球欧罗巴、恩克拉多斯和特里顿

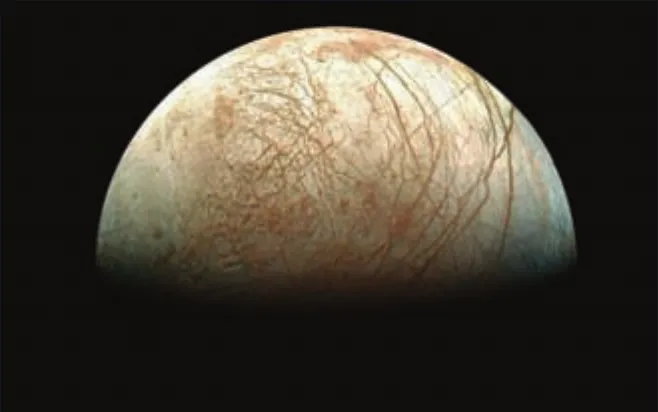

表面布满裂缝的欧罗巴

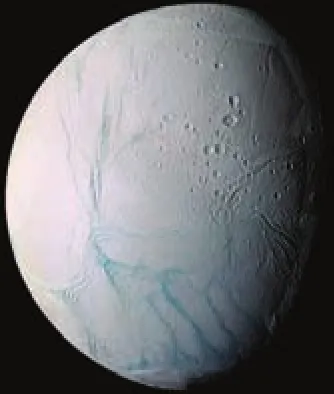

恩克拉多斯全景照

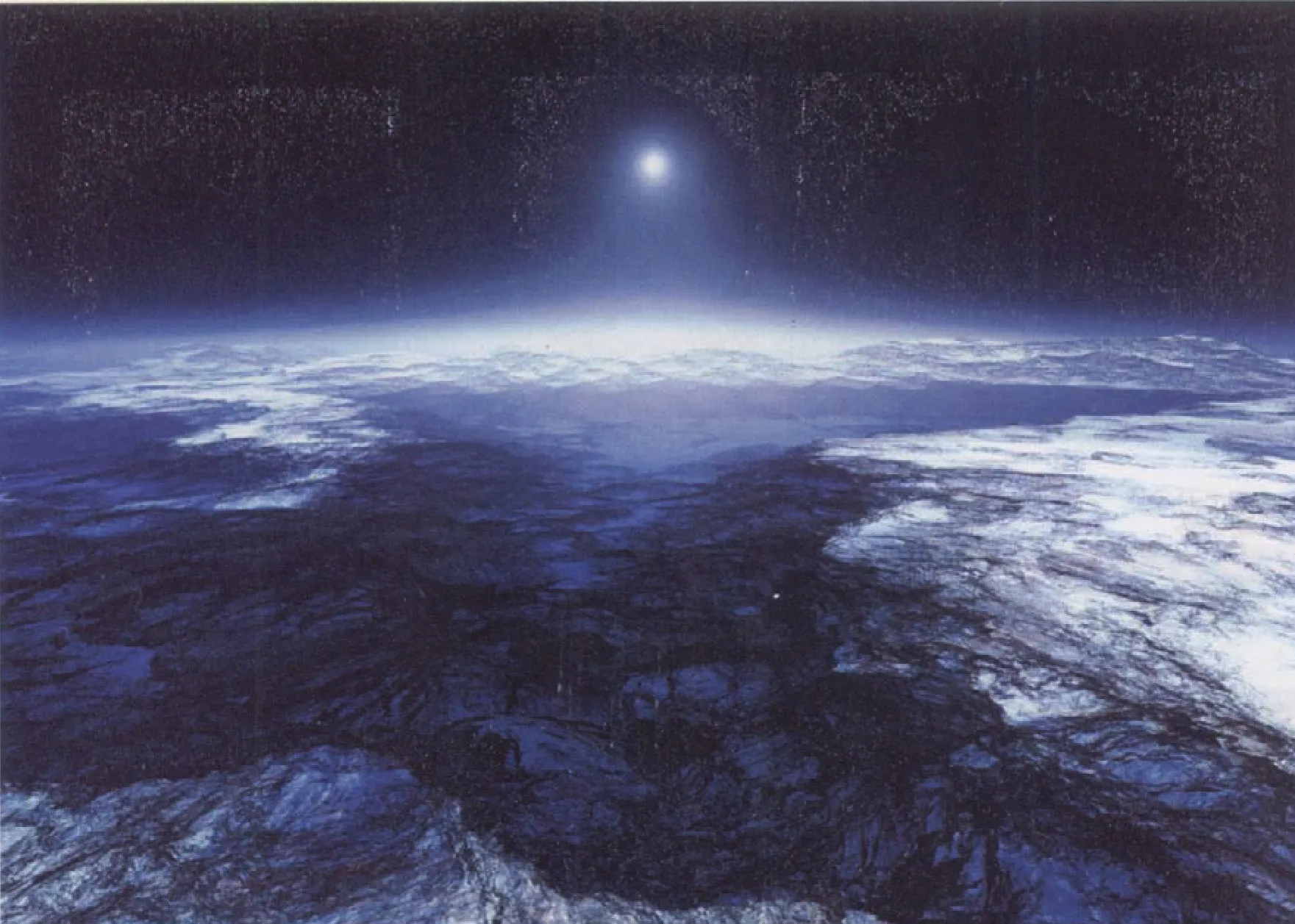

特里顿南半球

欧罗巴(木卫二)、恩克拉多斯(土卫二)和特里顿(海卫一)的冰质表面看起来很苍凉,但事实上它们却拥有太阳系中最活跃的风景,它们甚至还可能正在为生命提供舒适的栖息环境。

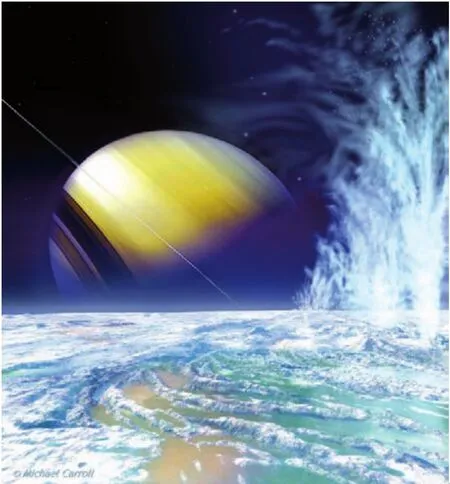

恩克拉多斯表面的冰喷泉(想象图)

欧罗巴的表面被布满裂缝的冰质地壳所覆盖,这些裂冰看上去就像是地球北极的浮冰。然而,欧罗巴的岩石内核正在被潮汐加热,这是因为欧罗巴的轨道稍微偏离正圆,使它受到气态巨行星木星的强大引力拉伸与压缩。潮汐加热的力度之大,有可能使欧罗巴在其冰封的表面下形成一个由液态水构成的海洋。假如这个海洋一直延伸到欧罗巴的内核,那么黑暗海底的热液喷泉就可能提供足够的养分,不仅能支撑微生物的生存,而且有可能养活像虾子这么大的掠食者。

与欧罗巴相比,恩克拉多斯则要暴烈得多,位于其南极的一系列喷泉喷出大量水蒸气和冰晶,其中一部分以雪的形式跌落回恩克拉多斯表面,为这颗土卫披上明亮的“冬衣”,使得它成为太阳系中最白的天体。其余的水蒸气和冰晶则逃逸了,形成一条雾蒙蒙的环围绕土星。

这些喷泉或许扎根于恩克拉多斯南极下面的一个海洋。如果真是这样,并且有微生物在这个海洋中挣扎求生,那么喷泉喷出物中就会包含生命的痕迹,而探测器就可能探察到这样的痕迹。同欧罗巴海洋中那些被表面冰壳“囚禁”的生物相比,恩克拉多斯生命要容易探测得多。

欧罗巴表面情景(想象图)

生活在恩克拉多斯上绝非容易之事。这颗土卫的一切活动很可能都是源于潮汐加热,除非还有什么真正算得上怪异的东西在喷出大量热能。看起来,在数亿年的时间里,恩克拉多斯一直在自己的椭圆形轨道中被动地摇晃,从而置身于一个很不舒服的气候变化周期中。假如恩克拉多斯海洋在最寒冷期里彻底冻结,那么这个海洋中的生命就肯定难逃劫数。

虽然欧罗巴和恩克拉多斯都很寒冷,表面平均温度分别只有-173℃和-198℃左右,但是同海王星最大的卫星特里顿相比,它们完全算得上温暖如春,因为后者的表面平均温度只有-230℃左右。特里顿的表面被各种奇异的冰霜覆盖,这些冰霜中含有水、氮和甲烷。尽管如此严寒,冰封的特里顿却也一样惊人地活跃。当阳光使挥发性的氮沉积物挥发时,喷泉就会爆发。特里顿有一层由氮组成的薄薄的大气,其间有稀薄的云层,这颗海卫上照样有分明的季节更替。

同欧罗巴和恩克拉多斯一样,特里顿的表面也很平坦,看不到几个陨击坑。这般光滑的“皮肤”意味着特里顿的表面一定很年轻,或许岁数还不到1000万年,仅仅是这颗海卫40亿年生命历程中很短的一段。特里顿表面之所以能永葆青春,科学家相信这是因为其火山喷出的是由水和液态氨构成的冷熔岩,它们冻结后使得特里顿表面被新鲜的冰覆盖,从而掩盖了衰老的迹象。

从特里顿表面看蓝色的海王星(想象图)

或许同冥王星一样,特里顿曾经也是一颗矮行星,独立于海王星而环绕太阳运行。事实上,特里顿和冥王星不仅大小相仿,而且成分相似,这暗示两者的起源也相似。尤其值得注意的是,特里顿反向环绕海王星运行,即它的运行方向同海王星的自转方向相反。假如它同海王星形成于同一圈旋转的气体和尘埃云,它们就不可能反向运行。因此,特里顿极可能是被海王星捕获的一颗卫星。

俘获这么大一个天体绝对算得上丰功伟绩。有科学家推测,当时特里顿撞击了已经存在的一颗海卫,这使得特里顿明显减速,最终堕入海王星的引力陷阱。但更可能的一种理论是,特里顿原本是一对矮行星双星中的一颗,当这对双星遭遇海王星的引力后,另一颗矮行星被高速弹开,而特里顿留在了后面并成为海王星的俘虏。

特里顿不仅自身引人注目,而且是所有未被探索过的矮行星们的一个缩影,这些矮行星包括冥王星、厄里斯星、马克马克星(鸟神星)、妊神星以及很可能多达数十颗、正在太阳系黑暗外围游荡的其他矮行星。

飞碟 潘和阿特拉斯

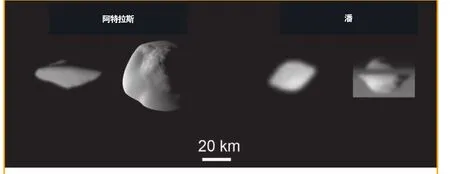

潘(土卫十八)和阿特拉斯(土卫十五)的形状可真是奇怪——它们竟然像飞碟。

大多数卫星要么是浑圆光滑的球状,要么是凹凸不平的块状,而潘(土卫十八)和阿特拉斯(土卫十五)的形状却很另类——盘状且中部鼓起,说白了就是飞碟形状。两者中“碟盘”更平坦的是阿特拉斯,它的两极之间直径只有18千米,而整个“碟盘”的宽度却接近40千米。

潘和阿特拉斯的奇怪形状至今仍是一个谜。虽然它们的转速很快,足以把它们“压扁”成为平滑的卵形,但却无法解释围绕“飞碟”中部的突起的脊。一个线索或许就藏在这两颗土卫的轨道中。潘和阿特拉斯的运行轨道都很靠近土星环,或许来自土星环的冰质材料坠落在了这两颗土卫上面,在赤道附近累积形成了脊。假如真是这样,就符合观测结果。据观测,同这两颗土卫极地的崎岖地貌相比,它们的脊显得很光滑,这暗示它们的脊是由精细颗粒构成的,而这些精细颗粒与在土星环中发现的颗粒很相似。

这种推测看起来很有道理,但它还远远未得到证实。要想最终解释这两个土星“飞碟”形状的由来,看来还得等待进一步的观测。当然,我们完全可以排除一种可能性——外星人的技术塑造了潘和阿特拉斯的飞碟身材。

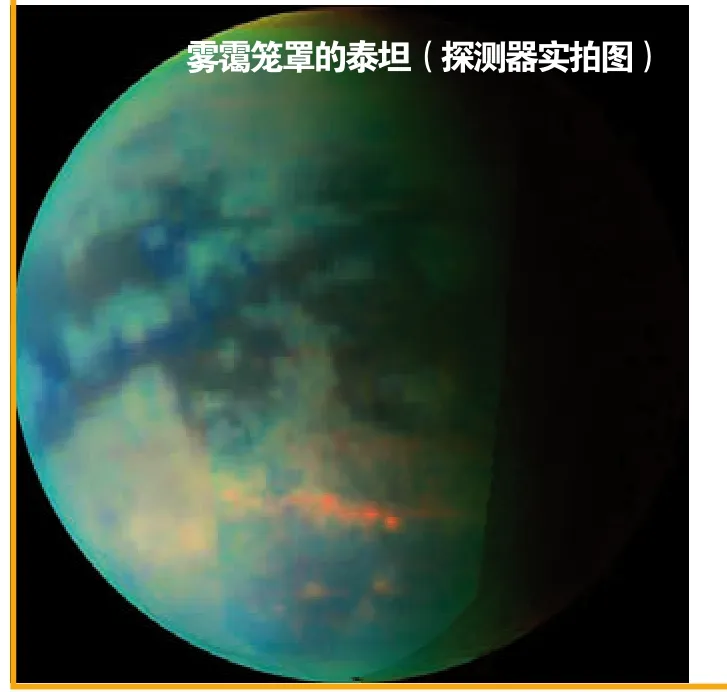

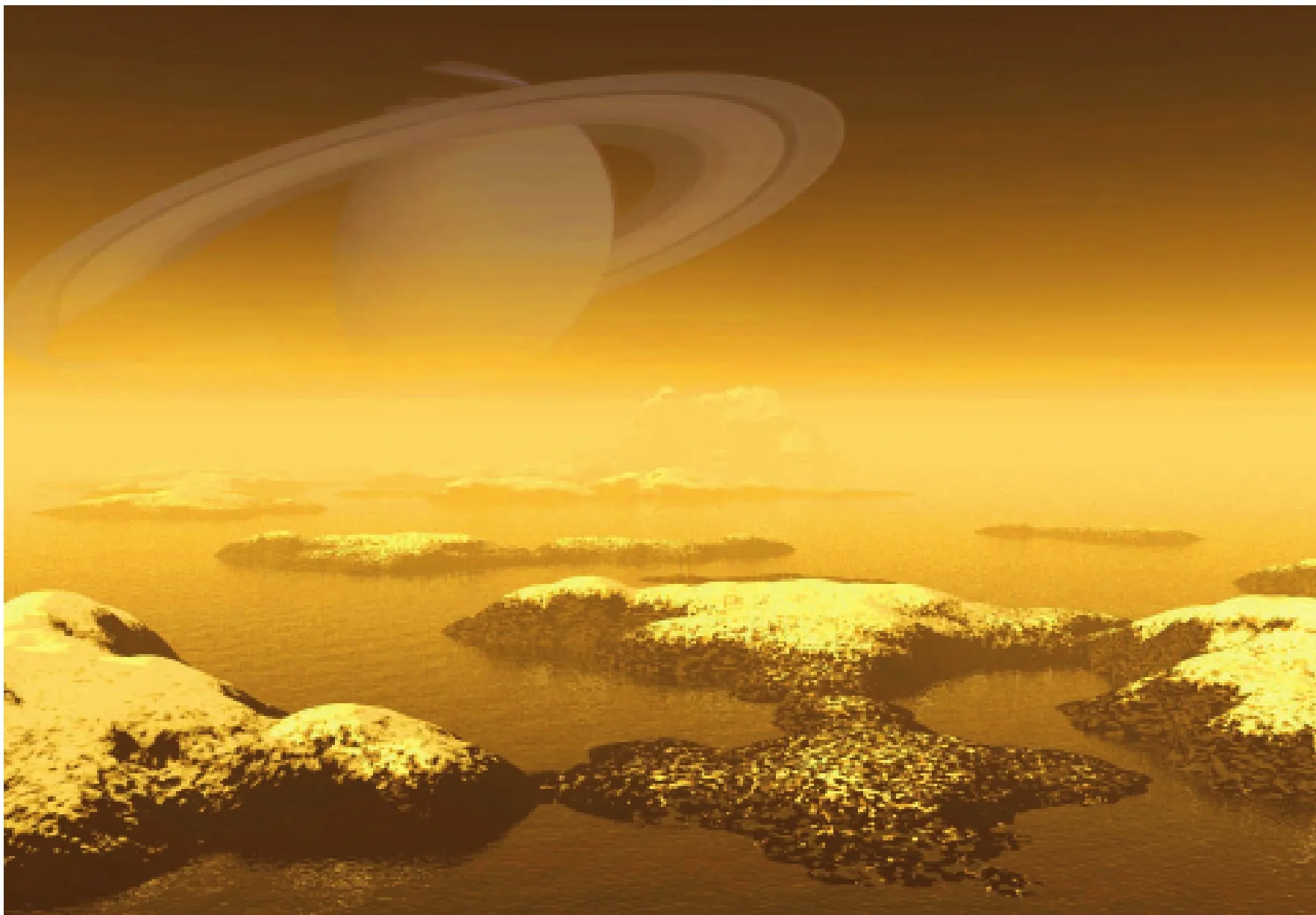

第二个地球 泰坦

泰坦(土卫六)让我们感到熟悉得可怕。最新研究认为,泰坦表面地貌同饱经风霜的地球表面仿佛别无二致。

在太阳系所有卫星里,泰坦(土卫六)恐怕是最奇怪的一颗,这是因为它让我们感到熟悉得可怕。最新揭示的泰坦表面地貌,同饱经风霜的地球表面仿佛别无二致:湖泊、山脉和洞穴;分叉的河谷;泥泞的平原和干燥的沙丘。泰坦浓密的氮大气层中也酝酿着雾霭和雨云。2005年,当“惠更斯号”探测器发回泰坦的首批图像时,一位科学家曾如此评论:它看起来简直就是英格兰。

从泰坦表面看土星(想象图)

然而还是应验了那句老话:不能光看外表。毕竟,泰坦所环绕的母行星是土星,而土星与太阳之间的距离是地球与太阳之间距离的10倍。既然距离太阳如此遥远,泰坦表面的阳光当然非常暗淡,表面最高温度也只有-180℃。在如此低温下,任何水都会结冰,而且冰的硬度足以让这颗卫星被雕凿成群山峻岭。

“惠更斯号”所看见的泰坦雨、河、湖,实际上都是由液态碳氢化合物构成的,而这些碳氢化合物在地球表面的温暖条件下都会变成气态。最近,科学家估算出泰坦河湖中约80%是乙烷,另有少量甲烷、丙烷和乙炔,其中乙炔有可能成为生物的食物。假如真是这样,而泰坦上又真的存在生命,那么泰坦生命的模样恐怕就会同地球生命大不相同。这,或许正是泰坦最吸引人的一点。

回飞镖涅瑞伊德斯涅瑞伊德斯(海卫二)是海王星的一颗很难辨别的卫星,其个头中等,表面凹凸不平但不算厉害。而它最引人注目的一点是——它的运行轨道在太阳系所有卫星中是最不圆的。

虽然大多数卫星都相对温和地环绕自己的母行星运行,但涅瑞伊德斯(海卫二)却在自己的母行星——海王星的周围令人晕头转向地上下俯冲。这颗稍不注意就很难辨别的海卫个头中等,表面有些凹凸不平但程度并不严重,而它最引人注目的一点就是——在太阳系所有卫星中它的轨道是最不圆的。可以说,涅瑞伊德斯简直就是在坐翻滚过山车——它一会儿猛升到海王星上面900万千米以上,一会儿又俯冲至海王星下面140万千米左右。

大多数轨道不规则的卫星,其前身都被认为是由其母行星的引力所俘获的小行星或彗星。涅瑞伊德斯应该也不例外。然而,它的成分却同柯伊伯带(柯伊伯带是太阳系外围的一个区域,那里被认为很可能是小行星和彗星的最初发源地)中的其他松软天体大不相同。涅瑞伊德斯实际上很可能诞生自曾经一度环绕海王星的剩余物质盘。不过,如此形成的卫星一般都在圆形轨道上环绕自己的母行星运行,而涅瑞伊德斯的轨道形状却这般另类,真是令人费解。

答案或许能在涅瑞伊德斯的半个血统的兄弟特里顿(海卫一)那里找到。如前所述,巨型卫星特里顿以与海王星自转方向相反的方向环绕海王星运行,这就意味着特里顿很可能来自他乡、但被海王星的强大引力所捕获,也就是说,特里顿很可能是海王星“捡”来的孩子,而不像涅瑞伊德斯那样是海王星的亲生子。不过,这次“领养”事件当时很可能打乱了海王星原有的卫星系统,其中大多数卫星完全离开了海王星的怀抱,也让涅瑞伊德斯从此踏上狂乱的征途。

最耀眼的卫星月球

迄今为止太阳系中已发现了数十颗卫星,但地球的伴侣——月球仍是其中最引人注目的成员。

在德国天文学家西门·马里乌斯和意大利天文学家伽利略·加里雷于400年前发现木星的四颗大卫星之前,地球夜空中唯一已知的、也是最耀眼的卫星就是月球。即便对于今天饱受光污染困扰的人们来说,月球也是再熟悉不过的卫星。自伽利略时代以来,在太阳系中已经发现了数十颗卫星,然而地球的伙伴——月球仍是太阳系卫星家族中最引人注目的成员。

首先,月球就像小池塘中的一条大鱼。在内太阳系(指太阳系中太阳和小行星带之间的区域,包括太阳、水星、金星、地球、火星,后面四个被称为内行星)中卫星堪称罕见:金星和水星都没有卫星,火星虽然有两颗卫星,但它们同月球相比只能算是两块小小的鹅卵石而已。事实上,把月球放到外太阳系(指太阳系中较靠近外侧的区域,那里的行星被称为外行星,包括木星、土星、天王星和海王星,它们被统称为气态巨行星)或许更合适,因为那里有不少大质量卫星环绕着那些气态巨行星。

月球的胖壮体态或许反映了它的独特起源。卫星的起源一般被认为有两种方式——要么是聚合自产生其母行星的气云残骸,要么是被行星引力俘获的流浪天体。而我们的月球的诞生则要血腥得多。天文学家相信,45亿年前,一颗大质量原行星(原行星是指在原行星盘中大小如同月球的胚胎行星;原行星盘是指在新形成的年轻恒星外侧环绕的浓密气体,因为气体会从盘的内侧落向恒星表面,所以可以视为一个吸积盘)与年轻的地球相撞,撞出一圈由熔融和气化的岩石构成的发光环,环中部分材料最终聚合、压缩成为了月球。这场创世性远古巨灾对于地球人来说却很幸运,这是由于月球有助于稳定地球的轴倾角,不然的话地球上很可能就会出现频繁的极端气候改变,这对于地球生命来说当然非常不利。

从眼下情形看,美国似乎要放弃在可以预见的将来载人重返月球的计划。然而,人类定居月球的远景在2009年闪现了光明一瞬——在这一年,美国宇航局的“月球陨击坑观测和遥感卫星”撞击了月球南极,在陨击坑里埋藏的冰中发现了月球存在水的确凿证据。

月球的诞生源自碰撞?(想象图)

相关链接

月球起源仍是谜

1898年,英国天文学家乔治·霍华德·达尔文最早提出地球和月球原本为一体。他的假设是,由于离心力的作用,一个熔融的月球当初被甩出地球。运用牛顿力学,达尔文算出月球在过去距离地球要近得多,但后来逐渐飘离地球。这种飘移后来得到美国和苏联在月球进行的激光测距实验结果的证实。

然而,达尔文的计算不能解决从地球表面回溯月球起源的机制。1946年,美国哈佛大学的瑞吉拉德·阿德沃斯·达利对达尔文的解释提出挑战,将其调整为另一种假说——月球的诞生源自碰撞而非离心力。达利的观点一直不被重视,直到1975年才被多数天文学家基本认可。

那么,这个撞击地球导致月球诞生的假想天体是谁呢?就是忒伊亚。根据巨型碰撞假说,忒伊亚跟太阳系中的其他行星同时形成于大约46亿年前,其大小跟火星相仿。不过,当忒伊亚的质量超过地球质量的大约10%这个临界值以后,忒伊亚的轨道稳定性就受到影响,其他原行星的引力扰动导致忒伊亚离开自己原本稳定的轨道,后来它同原始地球的交互作用最终导致这两个天体相撞,时间是在大约45.3亿年前~44.8亿年前。

从天文学意义上说,这次碰撞的速度并不快,而且是以一定的斜角撞击,并非直撞。撞击后,忒伊亚地幔的大部分和地球地壳及地幔的相当部分都被撞飞至环绕地球的轨道,这些撞出的材料在最短不到一个月、最长不到100年之内就聚合形成月球。电脑模拟结果显示,忒伊亚原先质量的大约2%最终进入环绕地球的残骸环,其中一半聚合成月球。从这次碰撞中,地球获得了大量角动量和质量。不管地球在这次碰撞前的自转和倾斜度如何,碰撞后地球上的一天增加了大约5小时,而地球赤道也逐渐飘移至接近月球的轨道面。

一些天文学家认为,这次大碰撞也产生了其他一些重要的天体,它们当初可能呆在地球和月球之间的轨道中长达1亿年时间,最终被其他行星的引力拉动而全部逃离地、月的束缚。美国“阿波罗”飞船登陆月球期间收集的月球岩石,为上述碰撞假说提供了间接证据——月球岩石中的氧同位素比例同地球岩石一样。月球地壳中的斜成岩组成等指标,也暗示月球曾经呈熔融状,而一次巨型碰撞很容易解释这个现象。多方面证据显示,假如月球有一个富含铁的内核,它一定会很小,其半径最多只占月球半径的25%。而大多数其他类地球行星的这个比例为50%。此外,对太阳系外的恒星-行星系统的观测,也间接证明了碰撞产生月球的可能性。

不过,碰撞假说迄今仍有不少难以自圆其说的地方。例如,月球的挥发性元素根本无法用碰撞假说来解释,也没有证据表明地球曾经存在过岩浆海洋(假如发生过诞生月球的大碰撞,地球上当时就应该存在过岩浆海洋),甚至在地球上仍可能存在未被岩浆海洋处理过的材料。

除了碰撞假说之外,还有其他一些假说被用来解释月球的起源,例如:月球形成于别处,后来被地球的引力场俘获而成为地球的卫星;月球和地球同时、同地形成于同一个吸积盘。不过,这些假说相比碰撞假说而言疑点更多,因此并非圆满的碰撞假说成为目前解释月球起源的最好假说。不可否认的是,月球起源迄今仍是一个谜。

太阳系以外的行星

既然我们的太阳系中有如此丰富多彩的卫星,那么在银河系的数十亿个行星系统中又会存在哪些奇异的卫星世界呢?

据估计,银河系中有数十亿个行星系统,其中或许存在气候相对温和的可居住卫星正环绕着太阳系外的某些巨行星。虽然我们不能指望在这些卫星上发现像科幻影片中那么智能的外星人——不然的话它们可能早就来到地球了,但这些卫星的确有可能是宇宙中最可能存在生命的地方之一。

乍看起来,在环绕一颗遥远恒星运行的一颗行星附近探察卫星是相当困难的,但实际上运用现有的技术再加上一点运气,就有可能做到这一点。最好的办法就是寻找中天(也称凌日)。所谓中天是指:在行星从正面经过自己所环绕的恒星过程中,我们在地球上探测到的恒星星光会减少(被遮挡掉)一部分。利用这种方法已经探查到了多颗太阳系外的行星,也可能间接揭示了太阳系外的卫星——随着卫星环绕行星运行,其引力会导致行星加速或减速移动,从而改变中天的时机和持续时间。

卫星相对于行星的个头越大,其对行星施加的影响自然也就越大。在科学家进行的一项模拟中,一颗位于恒星可居住地带(既不过冷也不过热)的海王星大小的行星,能够拥有一颗地球大小的卫星。如此大质量的卫星对其行星造成的中天时机和持续时间的改变,通过“开普勒”人造卫星甚或地面望远镜就可以探查到。如此大的卫星也能够保有稠密的大气层,因而也就有可能存在生命。

太阳系卫星知多少

太阳系卫星中哪一颗最大? 当属木星的卫星加尼美得,它的直径宽达5270千米,比水星还大,是月球体积的3倍。加尼美得也是唯一自身具有强磁场的卫星,这暗示它有一个对流的液态金属核。

太阳系中到底有多少颗卫星? 目前已有超过170颗太阳系卫星得到命名,但真正的数字得看你怎么定义卫星。天文学界迄今尚未对卫星的最小个头下定义,因此,假如你乐意把环绕行星运行的任何大小的固体(例如土星环中的每一粒冰晶)都算成是卫星的话,那么卫星数量就不计其数。

地球有几颗卫星? 只有一颗——月球,这一点也不奇怪。不过,有时候发现于1986年的一个天体也被称作“地球的第二颗卫星”。这颗直径5千米、被称为“克鲁伊西恩”的小行星在一个椭圆形轨道上环绕太阳运行,与地球形成复杂的共振,这使得天文学家能够预测它会以怎样的周期近距离经过地球。

哪一颗卫星快要升格为行星了? 冥王星的卫星卡戎。根据在2006年国际天文学联合会大会上提交批准、但尚未最终确定的一个草案定义,卡戎完全符合行星的两个基本标准。首先,卡戎足够大,这使得它的引力足以将它拉成一个圆球形。其次,它也可以算得上是在直接环绕太阳运行:卡戎和冥王星围绕一个共同的引力中心运行,这个引力中心位于这两个天体之间空荡荡的太空中。也就是说,这两个天体原本应该被称作是一对行星。由于冥王星已被降格为矮行星,所以卡戎目前也只能屈尊为一颗矮行星的卫星。

卫星可不可以也有卫星? 至少在太阳系中不可以。卫星环绕卫星的可能性是存在的,但由行星和母卫星施加的不断变动的引力会导致子卫星的轨道从远期看是不稳定的。从足够大的规模上看,母卫星的子卫星或许可以存在数十亿年,毕竟行星可以环绕恒星好几十亿年,母卫星也是如此。不过,太阳系中不存在这样的子卫星。一些小行星也有卫星,比如小行星艾达和它的卫星达克提利。猫和狗是人们最喜欢养的两种宠物,那么它们的潜能和认知能力到底谁更强呢?最近科学家对它们进行了一组饶有趣味的对比实验。