灯盏花素注射剂不良反应文献分析

2010-05-30梅全喜范文昌曾聪彦

梅全喜 范文昌 曾聪彦

(广州中医药大学附属中山中医院,广东 中山 528400)

灯盏花素注射剂为灯盏花细辛全草中提取的黄酮类活性成分灭菌制剂,其主要成分为灯盏乙素和灯盏甲素等,具有活血化瘀、通络止痛之功效。临床上主要用于治疗中风后遗症、冠心病、心绞痛等症。随着该类注射液在临床上的广泛应用,其不良反应(ADR)报道也日趋增多,其安全问题也引起了人们的关注。笔者通过查阅文献,收集到ADR详细个案26例,并结合多年来的用药经验,应用回顾性研究方法对其流行病学特点进行分析。

1 资料来源与方法

通过检索中国医院数字图书馆期刊全文库,查阅1994-2009年国内公开发行的主要医药期刊有关灯盏花素注射剂ADR个例报道进行统计,经剔除同一病例不同期刊重复报道及病例报道过于简单的文献后,查阅到19篇参考文献,共26例。并对病例中患者的性别与年龄、原患疾病特点、过敏史、用药情况、ADR发生的时间、临床表现、相应的急救措施及恢复情况进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 患者性别与年龄

患者性别与年龄分布结果见表1。

表1 患者性别、年龄分布情况

从表1可知,灯盏花素注射剂所致ADR与性别没有显著关系,男女比例几乎相等,这与有关文献报道的灯盏细辛注射液[1]致ADR的男性明显多于女性有明显差异,这可能与收集的文献数据有限有关。从年龄分布来看,收集的26例患者平均年龄为(58.42±13.03)岁,其中60~79岁所占的比例最高(50%),且40岁以上的达到了92.31%,这与有关文献报道的其他活血祛瘀类中药注射液如藻酸双酯钠注射液[2]、川芎嗪[3]等致ADR的年龄分布有相同之处,这可能与灯盏花素注射剂的主要适应证和老年人自身生理特点两方面有关。首先,灯盏花素注射剂的主要适应证候为老年人易患的中风后遗症、冠心病、心绞痛等症;故该年龄段患者使用该药频率增大,出现ADR几率相应增多;其次,老年患者多存在不同程度的脏器功能减退,对药物剂量的个体差异大,药效阈值变窄,对药物的敏感性和耐受性不同于青壮年,因而易发生药物蓄积而引起ADR,提示临床应重点观察该类人群在应用该药时的反应。

2.2 患者原患疾病

原患疾病分布情况见表2。

表2 原患疾病分布情况

从患者的原患疾病统计结果可以看出,心、脑血管系统疾病患者应用这类灯盏花素注射剂出现ADR病例数最多,26例ADR患者中原患疾病为脑出血、萎缩、脑梗塞、冠心病、心悸等疾病的占80.77%,这可能与灯盏花素注射剂在此病中应用频繁有直接关系,至于心、脑血管系统疾病患者应用灯盏花素注射剂是否更易发生ADR,还需进一步的前瞻性研究来确认。

2.3 患者过敏史情况

统计显示,26例灯盏花素注射剂致ADR中,既往有过敏史者2例,无药物过敏史者4例,而文中未提及者达20例。说明临床医护人员可能没有充分重视患者过敏史或ADR报道质量有待提高。因此提示临床在用药之前,应仔细询问患者的药物或食物过敏史。

2.4 用药剂量情况

一次用药剂量统计分布见表3。

表3 灯盏花素注射剂用药剂量分布情况

根据灯盏花素注射剂的说明书可知,肌注每次用量为5~10 mg,静滴每次用量为10~20 mg,在这26例中有9例(34.62%)在此药的用药范围之内,虽然没有超出合理用药的剂量,但是还是发生了ADR,这也应引起我们注意。另外,大部分病例(17例,占65.38%)都超出了此药的正常用药剂量,如有2例1次用量就达100 mg[4],超出规定用量的5倍,说明临床应用该药时常随意增大剂量。笔者以为这种随意增大剂量的做法是不可取的,特别是对该药耐受力差的老年人易致ADR,建议其用量应逐渐由小剂量开始慢慢增加,切不可首次就大剂量使用。

2.5 联合用药情况

26例灯盏花素注射剂致ADR中,全部为静脉滴注给药,这可能与临床上静脉滴注应用较多有关,同时也与静脉给药时抗体的大量产生及抗原抗体结合的倾向性、结合程度比其他给药途径严重有关[5],提示静脉给药可能更容易引起ADR。统计显示,临床静脉滴注灯盏花素注射剂所用稀释剂主要为5%或10%的葡萄糖注射液、0.9%氯化钠注射液及5%葡萄糖氯化钠注射液,基本符合该注射剂说明书使用要求。但本次调查发现,除3例所用稀释剂未有交待外,还有1例以低分子右旋糖酐作为稀释剂,由于低分子右旋糖酐具有抗凝作用,而灯盏花素注射剂也具有活血化瘀作用,都可使组织细胞和肥大细胞增加,上述药物合用,则可能使组织中细胞外液的水分引入血管内,肥大细胞释放组织胺、5-羟色胺等化学介质。这些介质均可致平滑肌痉挛,血管通透性增加,进而能导致ADR发生[6]。此外,灯盏花素水溶液呈弱碱性(pH值为7.0~7.5),其有效成分灯盏乙素在水中难溶,在弱碱性溶液中可溶,但性质极不稳定,易转化为其他类黄酮而失去治疗作用,而pH值过低时灯盏花素易析出结晶[7],故临床医师应慎重选用稀释剂种类。统计还显示,在26例ADR的病例中,有4例(15.38%)属于联合胰岛素等药物一起用药时发生的ADR。有资料表明,灯盏花素注射液与脑复康、甘露醇、青霉素、脑神经生长素、ATP、COA、胰岛素、维生素B1、B12、能量、降压药等一起滴注时容易发生ADR,故灯盏花素注射液应尽量单独给药,不宜与其他中药注射剂或西药混合后给药。

2.6 ADR出现时间

ADR出现时间分布见表4。

表4 用药后发生ADR的时间分布

从ADR出现时间来看,有21例(80.77%)首次给药即发生ADR,且有16例(61.54%)在静滴1h内发生,说明灯盏花素注射剂所致ADR多在短期内发生,提示临床医护人员应重点观察首次用药过程中的前60 min内的临床反应,及早发现、及时处理,防止严重ADR的发生。另外,统计还显示,有5例(19.23%)为连续用药2次以上才出现ADR的,且有3例分别在连续用药7天、9天、10天后出现ADR[8-9],表明其ADR也存在一定的潜伏期,因而临床医护人员不仅要对患者首次使用该药的用药过程密切观察,对于已连续多次使用该药后的用药过程也应密切注意。

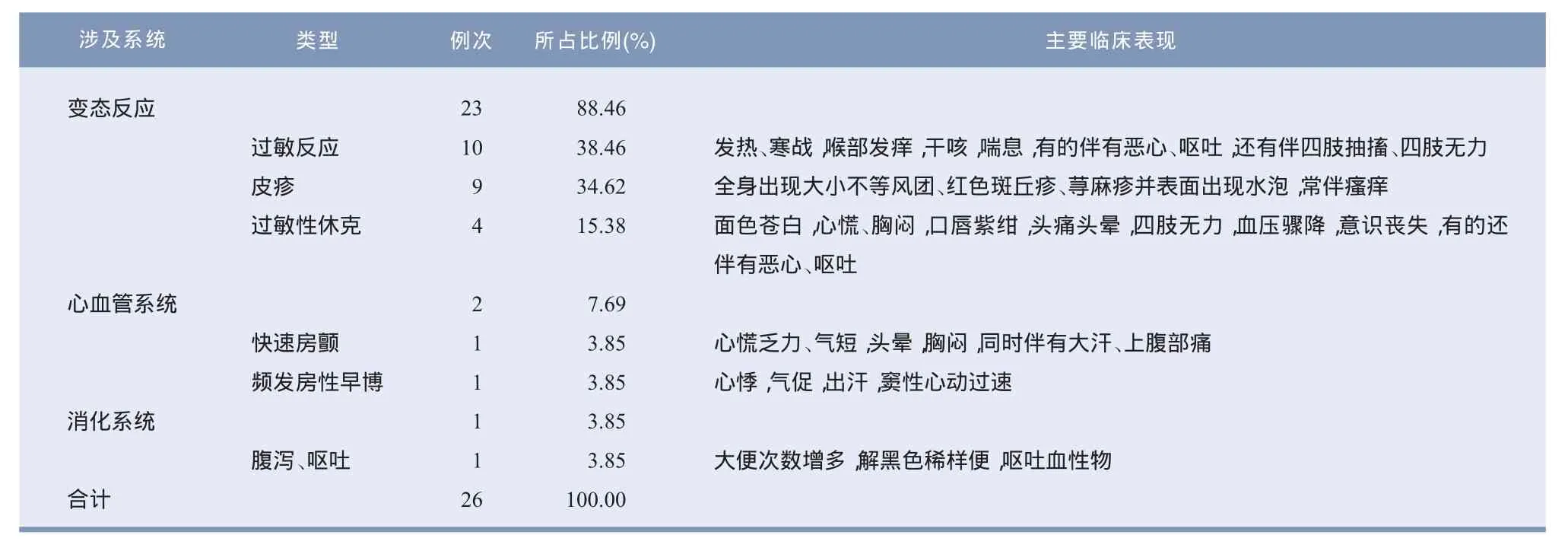

2.7 ADR类型、涉及系统及主要临床表现

ADR类型、涉及系统及主要临床表现见表5。

灯盏花素注射剂引起的ADR表现类型较为简单,主要涉及变态反应和心血管系统及消化系统的损伤,其中,变态反应居于首位,有23例(占88.46%),为极大多数,临床表现多为一般过敏反应、皮疹及过敏性休克,可涉及机体多个器官系统损伤。变态反应是外来性抗原物质体内抗体间所发生的一种非正常免疫反应,其机制可能与灯盏花素注射剂本身及患者特异性过敏体质等有关。因灯盏花素注射剂为纯中药制剂,其成分较为复杂,溶液中部分大分子可作为抗原或半抗原直接进入血液中,易引起变态反应;其次,因存在特异性过敏体质的患者对药物致敏原敏感性高,故也更易引起变态反应。统计还显示,对心血管系统和消化系统的损伤各有2例和1例。虽然它们报道例数少,但如果不引起重视同样可导致较严重系统器官损害,故应引起同行注意。

3 结语

表5 ADR类型、涉及系统及主要临床表现

通过26例灯盏花素注射剂致ADR文献分析可知,灯盏花素注射剂有与其他药物所致ADR的共同性——主要表现为变态反应,也有其独特的发生规律和特点,如灯盏花素注射剂致ADR类型和临床表现较为简单,其ADR的发生对患者年龄、用药时间有一定的选择性,而对患者性别无选择性,只要全面掌握了其发生的一般规律和特点,我们就能在临床上有的放矢地合理应用该药,并避免或减少其ADR的发生。另外,从收集的26例ADR来看,发生ADR后,如果及时发现并给予适当治疗或抢救,一般都能恢复正常。针对灯盏花素注射剂所致ADR主要表现为变态反应的特点,笔者建议临床用药前要详细询问病人过敏史;用药时应备齐各种抗过敏抢救用品;对于高过敏体质患者,需用灯盏花素注射剂做皮试,皮试阴性后,方可静脉滴注。

[1]曾聪彦,梅全喜.灯盏细辛注射液致43例不良反应文献分析[J].今日药学.2009,19(2):23-25.

[2]曾聪彦,梅全喜.62例藻酸双酯钠不良反应回顾性分析[J].中国药房,2006,17(10):769-771.

[3]曾聪彦,梅全喜.川芎嗪致30例不良反应文献分析[J].中国药房,2008,19(24):1908-1909.

[4]杨卫红.灯盏花素注射液致过敏反应2例报道 [J].中药材,2004,27(7):546.

[5]唐志华,曹国建,蒋英.药源性过敏性休克53例分析[J].医药导报,2003,22(3):189-190.

[6]曾聪彦,梅全喜.从“鱼腥草注射剂事件”看中药注射剂不良反应产生的根源[J].中国药房,2007,18(6):401-403.

[7]李俊懿,朱兴量.提高灯盏花素注射液澄明度的工艺研究[J].广东药学,2004,14(1):30-31.

[8]钟光玉,顾红卫.灯盏花素注射液引起药物热5例报道[J].湖北省卫生职工医学院学报2001,14(4):40-41.

[9]范新.低分子右旋糖酐加灯盏花素注射液静脉滴注致不良反应 1例[J].中国医院药学杂志 1999,19(5):54.