国际组织对我国医药卫生体制改革监测与评价框架的建议

2010-05-24胡善联

胡善联

复旦大学公共卫生学院 上海 200032

中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009—2011年)》的公布引起了很多国际组织关注。WHO应卫生部邀请于2009年9月为中国提供了“全球视角下中国医药卫生体制改革监测与评价综合框架”。[1]目前,卫生部正在积极组织开展此项工作。本文对国际组织提出的一些评价框架进行介绍。

1 医改监测与评价框架

当今世界对卫生系统改革的评价战略框架大体可以分为三种。第一种是2004年世界银行和哈佛大学所提出的“控制把手(Control Knobs)框架”,即通过筹资、支付方式、组织、规制、行为五个主要的控制卫生系统改革的阀门,影响卫生系统的中间目标(提高效率、质量、可及性),实现最终目标(健康状况、财务风险的保护、消费者满意度的改善)。[2]第二种是2006年WHO提出的“系统模块(Building Blocks)框架”,即通过加强卫生系统改善人群健康结果。卫生系统的七个模块包括服务提供、卫生人力、信息、医疗产品、疫苗和技术、筹资、领导和治理,通过实现中间指标(可及、覆盖、质量、安全),最终达到总体改革目标,包含改进健康(水平和公平)、反应性、社会和财务风险的保护、提高效率。第三种是2008年WHO提出的“初级卫生保健(PHC)评价框架”,包括四个领域的改革:(1)全民覆盖的改革(包括健康公平性、团结和社会包涵);(2)卫生服务可及性的改革(包括有效、安全的卫生保健);(3)公共政策的改革(包括保护和促进社区居民健康);(4)领导改革(包括建立可以信赖的卫生部门)。[3]尽管有上述诸多评价框架内容不同且互相交叉,但对卫生改革的监测与评价工作提供了许多借鉴,如指标的选择和测量需求分析、资料应用以及沟通等。

2 医改评价目的及WHO为中国设计的医改评价框架

医改监测与评价的目的包括三个方面:第一,管理健康投资,监测改革的投入、过程和结果;第二,常规卫生系统绩效评价,这是国家决策的关键;第三,评价卫生改革投资的结果。

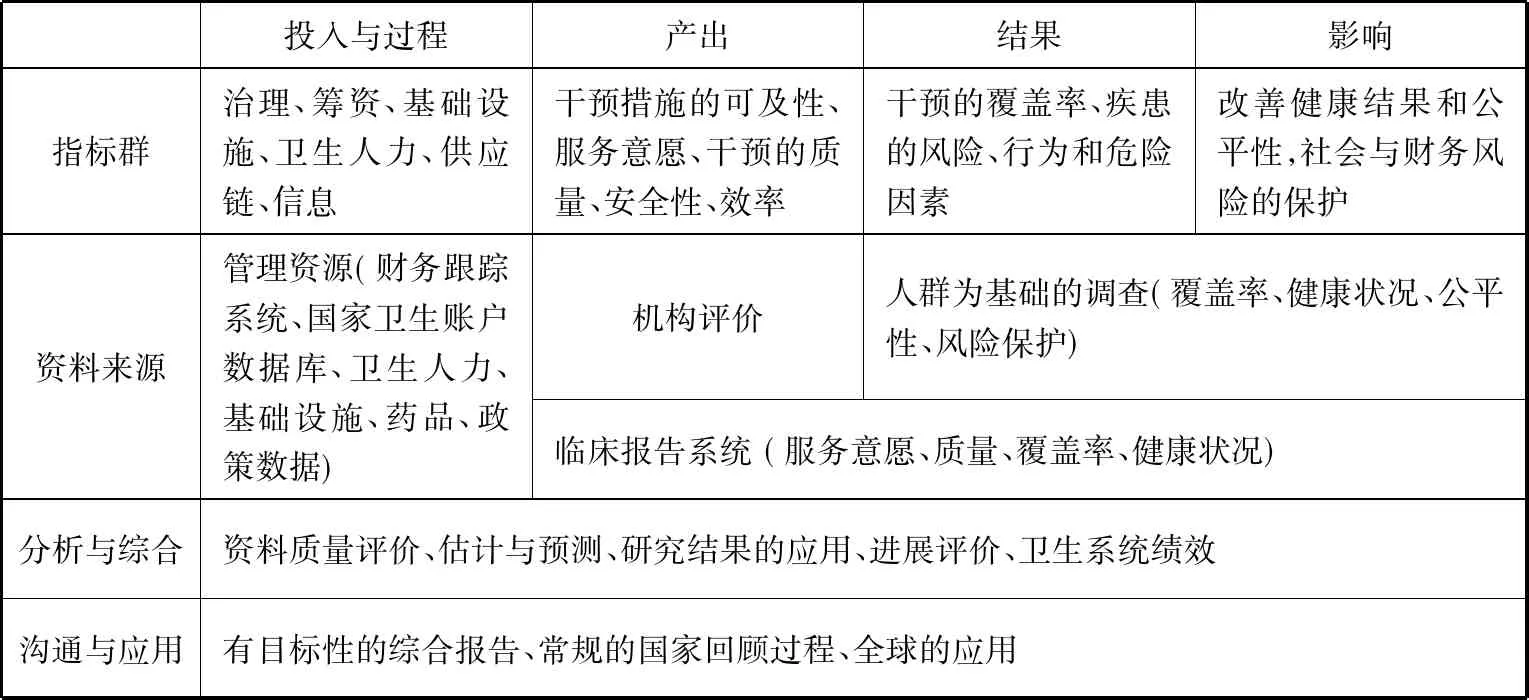

为此,WHO为中国当前医药卫生体制改革设计了一个监测和评价框架,包括不断递进的四个阶段:投入与过程—产出—结果—影响(表1)。

卫生改革评价的短期目标是期望了解卫生投入的增长情况,长期目标则是围绕卫生服务的可及性、质量、覆盖率、财务保护及患者满意度等方面,对健康结果的影响进行评价(如发病率和死亡率降低情况),其反映在医疗保障方面的措施有:(1)新的政策改变(如医疗保险、基本药物、卫生服务);(2)医疗保险保费或筹资政策的改变;(3)新筹资政策的执行过程;(4)服务的可及性、价格的可承受性和服务利用情况,开放的机构数、初级卫生保健人员数;(5)结果的公平性(结果包括个人自付比例、灾难性支出比例及政策改变),干预措施的覆盖率;(6)病人满意度和反应性。WHO为中国医改近期五项重点工作总共设计了122个评价指标,其中,医疗保险系统改革有34个指标,基本药物政策有11个指标,医疗服务体系和初级卫生保健改革有31个指标,基本公共卫生服务均等化有27个指标,公立医疗机构改革的评价有19个指标。

国际组织建议中国评价指标应该主要集中在短期投入和过程指标方面,从中筛选出一批核心指标。该组织将1993—2008年作为改革前的阶段,以2007—2008年的数据为基线资料。

3 欧盟医改评价指标体系

欧盟27个成员国的卫生体系各不相同,这与中国不同地区卫生体系的情况很相似。欧盟不同国家间健康状况、卫生服务质量和可及性的差异很大[4],改善卫生体系绩效的工作显得尤为必要。当前,欧盟正在实施一项监测与评价的综合性长期计划,这将有利于提高优质卫生服务的可及性、减少健康的不公平性、提高患者的满意度、减少危险因素,这些方面是改革的核心问题。目前欧盟通过征求各国意见已确定了一套核心指标体系,首先确定了一个包括500个指标的长列指标体系(long list of indicator),然后结合各国的优先重点领域,缩短为82个短列指标体系(short list of indicator)。欧盟通过改进生命登记和卫生服务报告,建立了一个EUPHIX网站[5],提供框架的全方位信息,也包含了投入与过程、产出、结果、影响四个部分,同时对不同国家的指标进行对比,以显示各国卫生改革的短期和长期效果,其主要指标包括:(1)卫生人才(如每10万人口医生数);(2)卫生支出与筹资;(3)卫生服务的质量和安全(如肿瘤的5年生存率);(4)卫生服务的可及性(如因经济原因、等待时间、地理距离等延误就医);(5)干预措施的覆盖率(如疫苗接种率);(6)危险因素;(7)健康状况与公平性。实施结果证明,需要中央政府来建立核心的评价指标集,以提供国家之间的可比性。

表1 中国卫生系统改革的监测与评价步骤[1]

4 卫生矩阵网络

卫生矩阵网络(Health Metrics Network,HMN)是一个非政府组织,其目的是在卫生改革的范围内推进卫生信息系统建设,建立一个通用的卫生信息系统框架,加强国家卫生信息系统建设。[6]卫生信息数据资料来源于人口普查资料、居民登记、人口调查、机构的资源记录、服务记录和个人记录。该组织建议中国建立一个数据库,在地区级以及地区级以下建立分类数据,地方具有信息自主权,供决策者使用,同时应建立个人电子病历的试验基地。卫生矩阵网络目前已覆盖了全球80多个国家,希望加强与中国的联系,创造南南合作的经验。

5 WHO驻华代表处的建议

WHO驻华代表处强调了数据收集的基本策略和收集工作,前者包括从行政管理机构收集的数据、入户调查、常规的临床报告系统、生命统计系统。数据收集途径包括机构调查、定期回顾检查、监测系统和其他专项调查(如患者满意度调查、病人离院调查、高危人群和目标人群调查等)。WHO建议中国确立一个通用框架,将政策目标与数据需求联系起来,建立协调机制以确保各部门与研究机构信息共享,改善数据的可得性和质量(包括信度和效度),并定期测量,建立与政策制定者及公众交流的方法。

参考文献

[1] 世界卫生组织. 全球视角下中国医药卫生体制改革监测与评价综合框架[R]. 2009.

[2] Roberts M, Hsiao W, Berman P, et al. Getting Health Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity[M]. New York: Oxford University Press, 2004.

[3] WHO. The World Health Report 2008- primary Health Care: Now More Than Ever[R]. Geneva, 2008.

[4] WHO Regional Office for Europe. The European Health Report 2009: Health and Health System[M]. 2009.

[5] European Public Health Information System: Improving Comparability among EU Countries[EB/OL]. (2009-12-17) [2009-12-20]. http://www.euphix.org.

[6] WHO. Framework and Standards for Country Health Information Systems[M]. 2nd. Geneva: WHO, 2008.