垂直流人工湿地中污染物昼夜及沿程变化规律

2010-05-12赵联芳

高 敏,朱 伟,2,董 婵,赵联芳

(1.河海大学环境学院,江苏南京 210098;2.水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心,江苏南京 210098)

垂直流人工湿地中污染物昼夜及沿程变化规律

高 敏1,朱 伟1,2,董 婵1,赵联芳1

(1.河海大学环境学院,江苏南京 210098;2.水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心,江苏南京 210098)

利用垂直潜流人工湿地单元模型探讨COD、TN和NH+4-N质量浓度在一昼夜之中随时间及深度的变化规律。结果表明:垂直潜流人工湿地中污染物去除率的变化呈一定的周期性,昼夜差距较大。COD、NH+4-N和TN的去除率在15:00达到最大,夜间最小。COD和NH+4-N质量浓度在表层(距湿地底部60~90cm段)迅速降低,底部变化幅度较小。TN浓度沿程的降低趋势很明显。湿地中COD、NH+4-N和TN质量浓度的变化趋势与DO显著相关,DO质量浓度越高,越有利于有机物和氮的去除。

垂直流人工湿地;日变化;沿程变化;有机物;氮;DO

人工湿地因具有独特的土壤-植物-微生物复合生态系统[1],污水处理效果好,并具有生态景观美学价值等优点,近年来在国内外已获得广泛应用[2]。其中,植物在污染物净化过程中起着重要作用[3],而光合及蒸腾特性是其生长和净化污水的主要能量[4]和动力来源[5]。光合作用影响植物根部泌氧,从而间接影响湿地中NH+4-N的硝化反应[6-7];蒸腾作用使根系周围的水分蒸发释放到大气中,促进污染物在根围的迁移[8]。由于受到光强和温度的影响,植物光合作用和蒸腾作用具有明显的昼夜变化规律,进而导致湿地对污染物的去除率也具有一定的日变化规律。可见,人工湿地在一定的运行工况下,污染物的去除率不是一个定值。因此,了解污染物去除率的日变化规律可以为人工湿地的运行提供理论依据。

人工湿地中有机物、氮的去除都离不开氧的供应[9]。湿地不同位置DO质量浓度差距较大,致使污染物的去除也具有空间差异。鄢璐等[10]通过试验分析了潜流型芦苇湿地中DO和各类污染物的沿程净化效果,发现湿地前部DO质量浓度下降趋势明显,中部略有回升,有机物降解主要发生在湿地前部,NH+4-N去除效果在湿地中部较明显。可见湿地中污染物会随时间及湿地沿程变化。笔者利用垂直潜流人工湿地单元模型探讨COD、TN和NH+4-N质量浓度昼夜变化规律及随深度的变化规律。

1 材料与方法

1.1 试验装置

笔者采用下行流人工湿地,小试试验装置如图1所示。有机玻璃柱柱体尺寸为∅0.15m×1.00m,填料为粒径2~5mm的火山渣,处理区总容积为0.0176m3,孔隙率为0.46。采用连续流的运行方式,由恒流泵控制进水,进水流量为2.88 L/d,水力负荷为0.16m3/(m2◦d)。湿地植物选用香蒲。

图1 下行流人工湿地试验装置示意图

1.2 进水水质及分析方法

考虑到人工湿地常用于污水处理厂尾水深度处理,本试验原水以污水处理厂二级处理后的出水进行配制。水质如下:有机物(以COD计)用葡萄糖配水,质量浓度为50mg/L;氮(以TN计)用氯化铵配水,质量浓度为15mg/L;磷(以TP计)用磷酸二氢钾配水,质量浓度为0.5mg/L。

一个昼夜(24h)为一个周期,每隔2h,取进水、出水和沿程(距湿地底部20cm、45 cm、60cm、75 cm处)的水样 ,监测指标为 :DO、COD、NH+4-N 、TN,各指标测定方法均按照文献[11]进行。

2 结果与讨论

2.1 污染物的昼夜变化规律

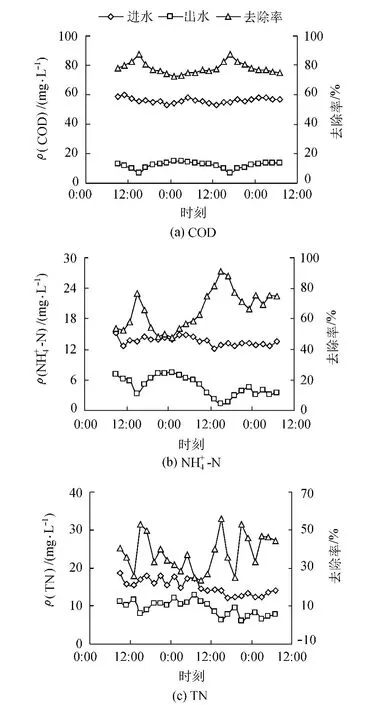

试验在2009年春天进行,在湿地运行了一个阶段且趋于稳定后,于4月22日、25日和26日进行了昼夜连续监测。图2(a)为4月25日和26日湿地进出水COD质量浓度及其去除率2昼夜的变化曲线。从图2(a)中看出,COD出水质量浓度及去除率随时间而变化,且有2个峰值出现。白天出水COD质量浓度明显降低,到15:00出现最低值,分别为6.95 mg/L和7.00mg/L,去除效果在此时最好,去除率达到87.6%和87.3%。随后出水COD质量浓度逐渐升高,且无明显波动,凌晨3:00去除效果较差,出水COD质量浓度分别为15.04mg/L和14.05mg/L,去除率分别为72.5%和75.3%。上午9:00,COD的去除效果在1 d之中呈平均状态,可分别去除78.0%和76.7%的COD。故9:00、15:00和 3:00可作为湿地有机物降解的特征时间点。

图2 进出水 COD、NH+4-N、TN质量浓度及其去除率随时间变化曲线

图2(b)为NH+4-N进出水质量浓度及其去除率随时间变化情况,与COD相同,也出现明显的波动和峰值。白天出水NH+4-N质量浓度显著降低,到15:00出现最低值,分别为3.18mg/L和1.2mg/L,并达到最佳的去除效果,去除率分别为76.5%和90.7%。随后出水NH+4-N质量浓度逐渐升高,变化幅度明显,在23:00去除效果较差,出水NH+4-N质量浓度分别为7.20mg/L和4.51mg/L,相应的去除率仅为49.8%和66.0%。NH+4-N质量浓度在1d内达到平均去除效果的时间点为9:00,去除率分别为53.4%和74.9%。故NH+4-N的特征时间点为9:00、15:00和23:00。

图2(c)为湿地进出水TN质量浓度及其去除率随时间的变化情况。由于进水中TN质量浓度未能被很好地控制,所以数据表现出较大的离散性。由此得到的TN在昼夜间的变化规律没有COD和NH+4-N那么明显,但白天去除率高、夜间去除率低的趋势仍然能够看到。从去除效果看,在15:00湿地对TN的去除效果最好,相应的去除率分别为52.8%和55.8%。

在昼夜试验中COD、TN、NH+4-N所体现出的波动变化与植物光合作用及泌氧规律有直接关系。在1d之内湿地DO质量浓度呈先升高再降低的变化趋势,且在11:00~15:00之间达到最大值[12],故湿地中相应时段内COD和NH+4-N的去除率均随时间延长而增大,且在15:00达到最佳去除效果后,随DO质量浓度的降低去除率减小。从图 2(a)和图2(b)可以看出,NH+4-N出水质量浓度及去除率的波动幅度比COD大,这是因为有机物的降解除了好氧微生物发挥作用外,在厌氧环境下,兼性厌氧微生物也积极参与反应[3],因此降解COD对DO的依赖程度小于NH+4-N。图2(b)中第2个昼夜NH+4-N的去除效果比前1个昼夜好,可能是因为第2天光照强度较第1天大,植物光合作用更强,可通过根系向湿地中释放更多的氧[13],满足硝化菌进行硝化作用的需氧量,有利于NH+4-N的去除。在硝化反硝化过程中产生的中间产物NO-3-N和NO-2-N,需要在兼氧和厌氧的环境中转化,故TN的去除对湿地DO质量浓度的依赖性小于NH+4-N,其昼夜变化特性不如NH+4-N明显。COD、NH+4-N和TN各自的特征时间点也有差异,NH+4-N去除效果最差的时间点早于TN和COD,这可能是因为到21:00以后,光照强度几乎为零,植物光合作用很微弱,难以通过根系向湿地释氧,硝化反应迅速受到抑制,而TN的去除包含了硝化和反硝化两个过程,有机物的降解也有兼性厌氧微生物的积极参与,故3种污染物去除效果最差的时间点为NH+4-N早于TN,TN早于COD。

2.2 污染物的沿程变化规律

在特征时间点处COD和NH+4-N质量浓度在湿地中垂向沿程变化如图3所示。由图3(a)和图3(b)可见进水COD和NH+4-N质量浓度迅速消耗,在湿地表层(距底部60~90cm段),大约70%的COD得以去除,60%~70%的NH+4-N被去除,之后两者的沿程质量浓度变化均很小。可以认为,微生物的活动在湿地表层以及植物泌氧部非常活跃,白昼之间去除率的差异基本上出现在这些部位。在本次试验的下行流情况下,表层30cm以下的白昼差异并不明显。

图3(c)为TN质量浓度在特征时间点时湿地中垂向沿程变化。湿地沿程TN质量浓度的降低趋势均很明显,在湿地表层(距底部60~90cm段),TN的去除率只达到了40%左右,湿地中、下部仍然可去除15%左右,这种全剖面都表现出下降的趋势,与COD和NH+4-N的有所差异。

图3 COD、NH+4-N、TN、DO 质量浓度垂向沿程变化规律

下行流人工湿地中,DO的来源主要是污水中原来带有的部分、表面复氧的部分和植物泌氧的部分。这些DO都集中于湿地床的表层,因此,床层自上而下依次呈现好氧、兼氧、厌氧的微环境。这些DO质量浓度不同的区域,分别有利于污水中不同污染物的降解、转化和去除[14]。在湿地表层(距底部60~90cm段),发达的香蒲根系可以将光合作用产生的氧传递释放到湿地基质中,加之进水携带少量DO,有利于好氧微生物的生长繁殖,故COD和NH+4-N质量浓度迅速降低。由于COD降解和硝化作用消耗了湿地中大量的DO,在湿地中、下部,兼性菌和厌氧菌占优势,COD和NH+4-N在这一部位不能被大量去除,但却利于反硝化的进行,故TN在中、下部的降低趋势明显。

鉴于这些昼夜变化与植物的泌氧有很大的关系,因此对湿地DO质量浓度各特征点的沿程变化规律进行考察,如图3(d)所示。可以看出不同时间DO在剖面上存在明显的差异。COD和NH+4-N去除率高的15:00,所有的深度上DO的质量浓度明显偏高,而COD和NH+4-N去除率低的3:00,所有的深度上DO的质量浓度明显偏低。证实DO是造成昼夜水质变化的主要因素。而DO在剖面上的变化,无论是白天还是夜间,80%~90%的DO迅速消耗在表层30cm区间。残余的10%~20%在中、下部被逐渐消耗。根据DO的这一变化,可以把湿地床分为上部30cm的好氧段和中下部30~90cm的缺氧、厌氧段,这种分区在昼夜间都存在,但白天的好氧段和缺氧、厌氧段之间的差距更为明显。

3 结 论

a.垂直潜流人工湿地污染物去除率的变化呈一定的周期性,昼夜差距较大。1个周期内,从凌晨开始,COD、NH+4-N和TN的去除率随时间逐渐增大,15:00达到最大值,随后逐渐减少,夜间出现最小值。昼夜间去除率的差距COD在15%左右,NH+4-N为25%~30%,TN仅为10%左右。

b.垂直潜流人工湿地污染物质量浓度沿程变化较为明显。在湿地表层(距湿地底部60~90cm)的好氧段,COD和NH+4-N质量浓度迅速降低,底部变化幅度较小。而湿地中、下部的兼氧和厌氧环境段有利于反硝化作用进行,故TN质量浓度仍然会在沿程有一定的降低。

c.湿地中COD、NH+4-N和TN质量浓度的变化趋势与DO显著相关。下行流湿地中的DO在剖面上分为2个区,表层30cm为好氧区,中、下层为兼氧和厌氧区。

[1]黄娟,王世和,鄢璐,等.人工湿地污水处理系统脱氮研究进展[J].电力环境保护,2006,22(5):33-36.

[2]BRIX H.Function of macrophytes in constructed wetlands[J].Water Science and Technology,1994,29(4):71-78.

[3]黄娟,王世和,雒维国,等.植物光合特性及其对湿地DO分布、净化效果的影响[J].环境科学学报,2006,26(11):1828-1832.

[4]FENNESSY M S,CR ONK J K,MITSCH W J.Macrophyte productivity and community development in created freshwater wetlands under experimental hydrological conditions[J].Ecol Eng,1994,3(4):469-484.

[5]黄承才.富营养化水中14种野生植物光合和营养吸收的相关性[J].绍兴文理学院学报,2001,21(3):52-56.

[6]POLPRASERT C,KHATIWADA N R.An integrated kinetic model for water hyacinth ponds used for wastewater treatment[J].Water Research,1998,32(1):179-185.

[7]王庆安,黄时达,孙铁珩.湿地植物光合作用向水体供氧能力的试验研究[J].生态学杂志,2000,19(5):45-51.

[8]雒维国,王世和,黄娟,等.植物光合及蒸腾特性对湿地脱氮效果的影响[J].中国环境科学,2006,26(1):30-33.

[9]王宝贞,王琳.水污染治理新技术:新工艺、新概念、新理论[M].北京:科学出版社,2004.

[10]鄢璐,王世和,雒维国,等.运行条件下潜流型人工湿地溶氧状态研究[J].环境科学,2006,27(10):2009-2013.

[11]国家环境保护总局.水和废水监测分析方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2002.

[12] 付融冰,朱宜平,杨海真,等.连续流湿地中DO、ORP状况及与植物根系分布的关系[J].环境科学学报,2008,28(10):2036-2041.

[13]BRIX H.T reatment of wastewater in the rhizosphere of wetland plants-the rootzone method[J].Water Science and T echnology,1987,19:107-ll8.

[14]吴晓磊.人工湿地废水处理机理[J].环境科学,1996,16(3):83-86.

Diurnal and spatial variations of pollutants in vertical flow constructed wetland

GAO Min1,ZHU Wei1,2,DONG Chan1,ZHAO Lian-fang1

(1.College of Environment,Hohai University,Nanjing 210098,China;2.National Engineering Research Center of Water Resources Efficient Utilization and Engineering Safety,Hohai University,Nanjing 210098,China)

The patterns of variations of COD,TN and NH+4-N concentrations with time and space during one day and night were studied in a laboratory-scale vertical flow constructed wetland.The results showed that the removal rate of pollutants had a certain periodicity,and that there was a large difference between day and night.The highest removal rate of COD,NH+4-N and TN appeared at 15:00,and the lowest appeared at night.COD and NH+4-N decreased rapidly in the upper part of the wetland(60~90cm above the bottom),and varied slightly in the middle and lower part.TN decreased significantly along the course of the wetland.The changing trend of COD,TN and NH+4-N concentrations was significantly correlated with DO:the higher the DO concentration was in the wetland,the more beneficial DO was to the removal rates of organics and nitrogen.

vertical flow constructed wetland;diurnal variation;space variation;organics;nitrogen;dissolved oxygen

X703

A

1004-6933(2010)02-0049-04

国家自然科学基金(50979028);水利部公益项目(200801065)

高敏(1984—),女,河北涿鹿人,硕士研究生,研究方向为水环境与水生态。E-mail:well.gm@163.com

(收稿日期:2009-09-10 编辑:徐 娟)